介護の基礎知識

ケアプランデータ連携システムの導入状況|フリーパスキャンペーンの効果は?

- 公開日:2025年07月09日

- 更新日:2025年09月03日

ケアプランデータ連携システムは、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)と介護サービス事業所がケアプラン情報をオンラインで共有できる仕組みです。従来のFAXや紙のやり取りによる手間やミスを削減し、業務の効率化が期待されていましたが、2025年5月時点で全国の普及率はわずか5%程度と伸び悩んでいます。

本ブログではケアプランデータ連携についての詳細や2025年6月から始まった「フリーパスキャンペーン」の効果を解説します。

ケアプランデータ連携システムとは?

ケアプランデータ連携システムとは、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所間での効率的な情報共有を目的としたシステムで、2023年4月に本格的に稼働が開始しました。

ケアプランデータ連携システムを導入することで、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所間で毎月やりとりされる居宅サービス計画書やサービス利用票などのケアプランデータを、デジタル形式で安全にやり取りすることが可能になります。これにより、従来の手書きや印刷された書類をFAXで送る手間が省かれ、業務の効率化が図られます。

導入により、全国的な介護職の人材不足という課題の解消や、事務作業の負担軽減、介護サービスの質の向上が期待されています。

ケアプランデータ連携システムにできること

これまで、事業所間のケアプラン(提供票・計画書)やサービス利用票(予定・実績)のやり取りは、FAXや郵送、手渡しなどの方法が一般的でした。しかし、これらの方法には「送受信に時間がかかる」「介護ソフトへの再入力が必要」「入力ミスが発生しやすい」「情報漏洩のリスクがある」といった課題がありました。

ケアプランデータ連携システムを活用すれば、送り手と受け手が同じプラットフォーム上でスムーズかつ安全にケアプランやサービス利用票を共有できます。

ケアプランデータ連携システムで連携できる様式は?

ケアプランデータ連携システムで連携できる様式は以下の通りです。

- 居宅サービス計画(第1表)

- 居宅サービス計画(第2表)

- 居宅サービス計画(第3表)

- サービス利用票(第6表)

- サービス利用票別表(第7表)

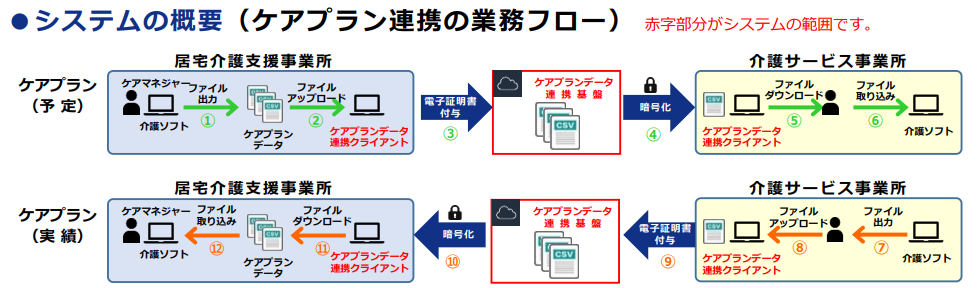

ケアプランデータ連携システムの仕組み

出典:「ケアプランデータ連携システム」の概要等の周知について(情報提供)

出典:「ケアプランデータ連携システム」の概要等の周知について(情報提供)

ケアプランデータ連携では、介護ソフトから必要データ(予定や実績)を出力し、それをケアプランデータ連携システムにアップロードすればデータの送信が完了します。受け手はケアプランデータ連携システムからデータをダウンロードし、その後、利用する介護ソフトに取り込めばOKです。

ケアプランデータ連携システムを導入するために、現在利用している介護ソフトを変更する必要はありません。居宅介護支援事業所とサービス事業所が異なる介護ソフトを使用していても、ケアプランデータ連携が可能なので、現状利用している介護ソフトにケアプランデータ連携機能が付いている場合は、使い慣れた介護ソフトをそのまま使用することが可能です。

ケアプランデータ連携システムの導入数と普及率・フリーパスキャンペーンの効果とは?

ケアプランデータ連携システムの導入数と普及率は以下の通りです。全国の介護保険指定総事業所数は18万を超えている中で、ケアプランデータ連携導入事業所数は1万事業所程度にとどまっています。自治体や地域ごとに大きなばらつきがあり、一部の自治体では導入が進んでいるものの、導入数が一定して少ない事業所もあります。

| 都道府県 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 282 | 301 | 307 | 308 | 248 | 342 |

| 青森県 | 117 | 120 | 129 | 127 | 102 | 144 |

| 岩手県 | 176 | 176 | 181 | 196 | 184 | 213 |

| 宮城県 | 141 | 147 | 157 | 164 | 166 | 216 |

| 秋田県 | 40 | 40 | 40 | 39 | 49 | 59 |

| 山形県 | 129 | 135 | 150 | 163 | 151 | 188 |

| 福島県 | 129 | 156 | 298 | 302 | 303 | 350 |

| 茨城県 | 125 | 125 | 124 | 127 | 117 | 184 |

| 栃木県 | 76 | 79 | 79 | 81 | 63 | 94 |

| 群馬県 | 139 | 148 | 153 | 154 | 144 | 157 |

| 埼玉県 | 282 | 280 | 282 | 285 | 285 | 329 |

| 千葉県 | 261 | 305 | 345 | 358 | 333 | 429 |

| 東京都 | 733 | 733 | 754 | 775 | 698 | 900 |

| 神奈川県 | 559 | 621 | 657 | 659 | 600 | 600 |

| 新潟県 | 107 | 107 | 108 | 112 | 105 | 164 |

| 富山県 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20 | 49 |

| 石川県 | 47 | 48 | 55 | 55 | 55 | 56 |

| 福井県 | 143 | 143 | 143 | 141 | 140 | 165 |

| 山梨県 | 38 | 52 | 54 | 54 | 50 | 53 |

| 長野県 | 102 | 102 | 102 | 102 | 61 | 61 |

| 岐阜県 | 217 | 225 | 228 | 237 | 245 | 271 |

| 静岡県 | 341 | 343 | 346 | 349 | 311 | 389 |

| 愛知県 | 541 | 549 | 553 | 557 | 510 | 591 |

| 三重県 | 139 | 145 | 149 | 168 | 136 | 136 |

| 滋賀県 | 122 | 128 | 125 | 126 | 118 | 142 |

| 京都府 | 363 | 377 | 390 | 404 | 391 | 421 |

| 大阪府 | 625 | 630 | 635 | 646 | 582 | 717 |

| 兵庫県 | 435 | 454 | 454 | 458 | 403 | 479 |

| 奈良県 | 150 | 155 | 157 | 153 | 135 | 139 |

| 和歌山県 | 114 | 132 | 155 | 156 | 149 | 158 |

| 鳥取県 | 193 | 206 | 215 | 232 | 201 | 223 |

| 島根県 | 23 | 24 | 24 | 25 | 20 | 21 |

| 岡山県 | 131 | 132 | 132 | 131 | 113 | 139 |

| 広島県 | 270 | 271 | 274 | 273 | 251 | 279 |

| 山口県 | 94 | 96 | 96 | 96 | 87 | 116 |

| 徳島県 | 68 | 68 | 68 | 62 | 54 | 68 |

| 香川県 | 103 | 112 | 135 | 137 | 123 | 139 |

| 愛媛県 | 124 | 124 | 123 | 123 | 109 | 131 |

| 高知県 | 79 | 80 | 80 | 80 | 70 | 72 |

| 福岡県 | 221 | 230 | 235 | 238 | 205 | 242 |

| 佐賀県 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 48 |

| 長崎県 | 169 | 170 | 168 | 169 | 155 | 168 |

| 熊本県 | 131 | 177 | 177 | 180 | 174 | 276 |

| 大分県 | 108 | 124 | 131 | 133 | 126 | 136 |

| 宮崎県 | 75 | 139 | 228 | 253 | 250 | 272 |

| 鹿児島県 | 202 | 206 | 207 | 209 | 186 | 223 |

| 沖縄県 | 19 | 19 | 18 | 17 | 20 | 20 |

| 合計 | 8,743 | 9,195 | 9,683 | 9,879 | 9,007 | 11,004 |

| 普及率 | 4.86% | 5.11% | 5.38% | 5.49% | 5.00% | 6.11% |

※普及率は事業所数18万件と仮定して計算しております。

※WAMNET「ケアプランデータ連携システム利用状況」のデータが大元となっております。「ケアプランデータ連携システム利用状況」のデータには一部、「介護サービス情報公表システム」からデータ取得が出来なかった事業所があるため、データ元によって数値が異なる場合がございます。

ケアプランデータ連携システムは、介護業界のデジタル化推進と業務負担軽減を目的として、多くの資金を投じて開発されました。しかし、現場の利用率は2025年5月時点で約5%と導入率は低い現状です。

2025年6月1日以降の申し込みでケアプランデータ連携の使用料が1年間(21,000円分)無料になるフリーパスキャンペーンが始まっていますが、フリーパスキャンペーン開始月の6月は5月と比較して+1,997件の増加となり、普及率も5.00%→6.11%と伸びています。ケアプランデータ連携のフリーパスキャンペーンはまだ始まったばかりのため、今後の導入数の変化も要チェックですね。

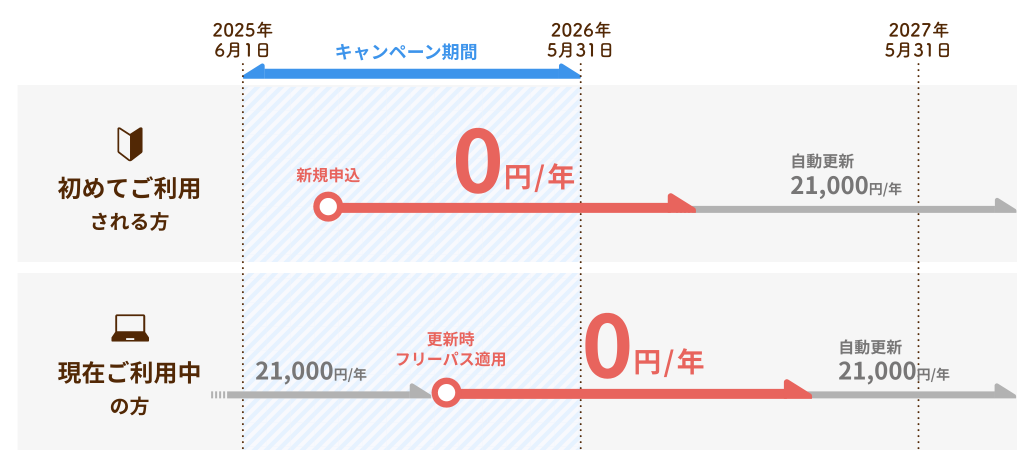

フリーパスキャンペーンとは?

フリーパスキャンペーンとは、ケアプランデータ連携システムのすべての機能を、使用料1年間(21,000円分)無料で、利用できる期間限定のキャンペーンです。

「導入コストが気になる」「周りの事業所を誘いたいけれど、きっかけがない」そんな事業所もライセンス料の負担なく気軽にケアプランデータ連携システムの利用を始められるキャンペーンです。初めて利用する方・現在利用中の方・一度利用を辞めた方も、すべての事業所が対象です。

キャンペーン申込期間

キャンペーン申込期間は2025年6月1日から1年間です。

出典:フリーパスキャンペーン | ケアプランデータ連携システムーヘルプデスクサポートサイト

出典:フリーパスキャンペーン | ケアプランデータ連携システムーヘルプデスクサポートサイト

ケアプランデータ連携の普及が進まない理由

介護業界の業務効率化や情報共有の手段として注目されている「ケアプランデータ連携システム」。国もその普及に力を入れていますが、普及率は2025年5月時点で5%と、普及が思うように進んでいないのが実情です。以下では、その背景をいくつかの視点から掘り下げてみましょう。

1. 初期費用やソフト導入など、コストのハードルが高い

ケアプランデータ連携を活用するには、ケアプランデータ連携に対応した介護ソフトの月額利用料や、電子証明書発行手数料、ケアプランデータ連携クライアントの利用料年間21,000円、インターネット環境の整備などが必要になるケースがあります。とくに小規模な事業所では、「導入のための費用対効果が見えにくい」と感じられがちで、投資に踏み切れないのが現実です。

ケアプランデータ連携システムを導入するために必要な詳しい料金表は以下の通りです。

| 利用料 | 料金 |

|---|---|

| 国保中央会ケアプランデータ連携クライアントの利用料 | 年間21,000円 |

| 電子証明書発行手数料 | 13,200円(3年) |

| 介護ソフトの利用料金 | 月額5,000円~30,000円ほど |

※「事業所より伝送を行っており、既に電子証明書をお持ちの場合」、「伝送を委任している事業所の場合」は、ケアプランデータ連携システム専用の電子証明書の発行が必要となりますが、その発行手数料はかかりません。

2. IT・ICTに対する苦手意識が根強い

介護業界では、ベテラン職員や紙ベースの業務に慣れた職員が多く、「パソコン操作が苦手」「システムが難しそう」といった不安の声も根強くあります。たとえば、ケアプランのデータ連携といっても、「何をどう共有するのか」「自分の業務がどう変わるのか」が見えにくく、具体的なイメージを持てないまま、導入が見送られるケースもあります。

さらに、ICT化によって業務が複雑化したり、トラブルが起きるのではといった不安感も払拭されていないのが現状です。

3. 周囲の事業所が未導入だと、連携メリットを感じにくい

データ連携は関係機関が導入してはじめて効果を発揮する仕組みです。つまり、地域の医療機関や訪問介護、通所介護、福祉用具などの事業所も連携に参加していなければ、居宅介護支援事業所が単独で導入しても実質的な効果は低いです。

このため、「他が導入していないのに、自分の事業所だけやっても意味がない」*という声があがりやすく、普及の足かせとなっています。いわゆる“横並びの空気”も影響しており、全体が動き出すまで様子見になってしまうという状況も少なくありません。

4. 日々の業務が忙しく、新しいシステムに手が回らない

ケアマネジャーは通常業務に加え、給付管理やモニタリング、アセスメントなど多くの業務をこなしています。そうした中で、新たなシステムの導入や研修、設定作業に時間を割く余裕がないというのも、よく聞かれる理由のひとつです。

「時間も人手も足りない中で、今あるやり方を変えるのはリスクが大きい」「新しいことを覚えるより、今のやり方で回したい」という現場の声は非常にリアルで、導入をためらう大きな要因となっています。

ケアプランデータ連携システムを導入するメリット・デメリット

ケアプランデータ連携システムを導入するメリットとは?

ケアプランデータ連携システムの導入のメリットとして、以下のポイントが挙げられます。

- ■書類作成時間の削減

- デジタルでのやり取りにより、手書きや印刷の時間が大幅に短縮されます。

業務効率化が進むことによって、利用者を支援するための時間を増やすことができ、ケアの質の向上にも繋がります。 - ■転記などの手間やミスの削減

- 手動でのデータ転記が不要になるため、人為的なミスを減少させることができます。

- ■コスト削減

- 郵送やFAX通信にかかる費用や、事務作業分の人件費を削減することができます。厚生労働省の調査研究のアンケート結果から試算した見込額は、『人件費削減を考慮した場合、1年間に約81万6千円の削減』、『人件費削減を考慮しない場合でも、1年間に約7万2千円の削減』となっており、大幅な費用削減が予想されています。

- ■データ管理の効率化

- デジタル化により、情報を簡単に整理・管理できるようになります。

- ■情報の再利用

- 介護ソフトに入力している情報をそのまま利用することができ、二重入力を行わなくて済みます。

このように、手間やコストが削減されることで、利用者への支援にかける時間が増加し、サービスの質が向上します。また、事務作業の削減により人件費が軽減され、浮いた費用を他のサービスや改善策に回すことが可能になります。結果として、全体の業務効率が向上し、介護現場における生産性の向上が期待されます。

ケアプランデータ連携システムを導入するデメリットとは?

■送信者・受信者の双方が登録を完了している必要がある

ケアプランデータ連携システムのデメリットとしては、送信者・受信者の双方がケアプランデータ連携システムに登録している必要がある点です。片方のみが登録している場合、システムを利用することはできません。事業所の利用状況(申込状況)は、総合情報サイト「WAM NET」でエリア別に確認可能です。以下のリンクよりケアプランデータ連携を導入している事業所が確認できますので、データ連携システムの導入を検討する際は、周辺の居宅介護支援事業所や介護サービス事業所の利用状況を必ず確認しておきましょう。

相手がケアプランデータ連携システムに登録していない場合も、「データ連携を利用する」「従来通りFAXや郵送でやり取りする」といった使い分けも可能ですが、対応件数が増えると業務が煩雑になる恐れがあります。システムを活用する際は、できるだけ相手方にも登録を促し、互いの利便性を高めるよう努めましょう。

■無料期間終了後の費用負担

2025年6月1日から1年間は「フリーパスキャンペーン」により無料で利用できますが、その後は年額21,000円(税込)の利用料が発生します。これまでFAXや郵送にかかっていたコストを考えれば、一定の置き換えにはなりますが、新たなシステム利用料としての出費が生じることに、負担感を覚える事業所も少なくありません。

特に、小規模な介護事業所や、経営に余裕のない施設にとっては、この費用を継続的に支払っていけるのかどうかが大きな課題となります。一部の自治体では補助金の活用が見込めるケースもありますが、そうでない地域では「無料期間中に導入効果が見られなければ継続は難しい」と判断する事業所も出てくる可能性があります。

だからこそ、フリーパス期間中にシステムの利便性や業務効率化の実感がどれだけ得られるかがカギとなります。「費用をかけても導入する価値がある」と納得できるかどうかが、継続利用の分かれ道になるでしょう。

■1台のPCからしか使用できない点

現在の仕様では、ケアプランデータ連携システムは基本的に1台のPCにインストールして利用する形となっており、複数のPCやタブレットからのアクセスには対応していません。そのため、業務の柔軟性や流動性が制限される可能性があります。

たとえば、ケアマネジャーが外出先でタブレットを使ってサービス提供票を送信する、といった操作はできず、決まった端末での作業に限られてしまいます。提供票や実績の一括送信といった定型業務には便利ですが、随時発生する情報共有や確認作業にはあまり適していないという課題があります。

■ITに不慣れな職員にとってのハードル

システムを利用するには、事業所ごとのID取得、電子証明書の準備、専用ソフトのインストールなど、一定の初期設定が必要となります。こうした手続きは、日常的にPCを使い慣れていない職員にとってはハードルが高く感じられることもあるでしょう。

また、ITに詳しいスタッフがいない事業所では、設定作業や操作方法の習得に時間がかかる可能性もあります。厚生労働省では、オンライン説明会やサポート体制など導入支援を行っていますが、「ITに不慣れな職員でも本当に使いこなせるのか?」という不安は、導入をためらう要因の一つです。

■小規模事業所は効果を実感しにくい場合もある

このシステムの導入メリットは、特にFAXでのやり取りが多い事業所や、大規模な介護サービス事業所においてより顕著に現れると考えられます。一方で、もともとFAX送信の頻度が少ない小規模な事業所では、導入による業務効率化の効果を実感しにくいケースもあるでしょう。

また、デジタル化に伴って業務フローが変化することへの適応には時間がかかる場合があります。「これまで紙で行っていたやり取りをすべてデジタルに移行するのは難しい」「スタッフが慣れるまで逆に作業が増える」といった声もあり、スムーズな移行のためには業務全体の見直しが求められることもあります。

さらに、現在のやり方に慣れているからこそ、あえてそれを崩したくないという心理的な抵抗感が生まれる可能性も否めません。デジタル化の利便性を実感できるかどうかは、こうした課題をどう乗り越えるかにもかかっています。

ケアプランデータ連携システム使用の流れ

ケアプランデータ連携システム使用の流れについて詳しく説明します。

- ①データの準備

- まずは介護ソフトなどを使用して、送りたいデータをフォーマットに沿って準備します。

ケアプランデータ連携では、以下の情報を正確に準備する必要があります。

・利用者情報(氏名、住所、連絡先、保険番号など)

・ケアプラン内容(サービス内容、提供スケジュール、担当者など)

CSVやXMLなど、各ソフトウェアやシステムで指定されている形式にデータを整える必要があります。

また、個人情報を含むデータを扱うため、データファイルにパスワードを設定するなどセキュリティには注意します。 - ②ファイル転送サービスを利用してデータを転送

- ファイル転送サービスやメール、専用システムを使用してファイル転送を行います。

データの転送には電子証明書が必要となります。

1事業所あたり年間21,000円(税込)の有料サービスにはなりますが、ケアマネもサービス事業所もお互いに国保中央会の提供する、「ケアプランデータ連携クライアント」というシステムを使用することで、ドラッグ&ドロップで、簡単にデータのやり取りが可能となります。 - ③データの取り込み

- 使用している介護ソフトにデータを取り込みます。居宅介護支援事業所とサービス事業所が異なる介護ソフトを使用していても、データの取り込みが可能です。

介護ソフトを使用してのケアプランデータ連携システム使用の流れ

介護ソフトを使用してのケアプランデータ連携システム使用の流れについてご説明いたします。

ここでは介護ソフトトリケアトプスでの連携方法を解説します。

- データの出力

- 「実績表出力」にて、データの出力が行えます。

例としてサービス事業所をあげておりますが、居宅介護支援事業所の場合は、「計画書出力」「利用票出力」からそれぞれデータ出力が行えるようになります。

- 各種取り込み

- 各種取り込みからデータをアップロードすることで、送られてきたデータを介護ソフトに取り込むことができます。

トリケアトプスではこのように、データの準備・取り込みの作業を簡単に行うことができ、業務の効率化が行えます。ケアプランデータ連携を導入する際はケアプランデータ連携に対応した介護ソフトを併せて使用することがおすすめです。

ケアプランデータ連携に対応した介護ソフトトリケアトプスの公式ホームページはこちらからご覧ください。

ケアプランデータ連携システムは義務化されるの?

ケアプランデータは2025年9月現在は義務化されていません。令和6年9月18日の厚生労働省資料の資料によると、以下のようなQ&Aが見られたため、今後も義務化される可能性は低いと考えられます。

Q.ケアプランデータ連携システムの利用を義務化する予定などはありますか?

A. 民民のやり取りなので、現時点では義務化する予定はありません。強制的に利用してもらうのではなく、メリットを理解した上で利用いただくのが望ましいと考えています。

Q.導入が進まない理由はどの地域でも同じだと感じた。取り組み例を参考に普及させていきたい。ただ、普及啓発には限界があり、義務化されるのが一番早いのではないかとも感じた。

A.今回ご紹介させていただきました先進事例を参考に普及検討のほど、よろしくお願いいたします。

義務化される可能性は低いとはいえ、ケアプランデータ連携は人手不足の介護業界にとって強力な効率化ツールです。紙やFAXでのやり取りに比べ、入力や転記の手間を大幅に削減でき、情報の行き違いやミスも防ぐことができます。導入初期には操作に慣れる必要はありますが、長期的には業務負担を軽減し、限られた人材で質の高い支援を続けていくための重要な仕組みといえるため、安定した事業所経営のためにも導入の検討をおすすめします。

ケアプランデータ連携システム使用には介護ソフトがあると便利

ケアプランデータ連携を行うためには、まずケアプランがデータ化されている必要があります。介護ソフトを利用することで、簡単な操作でケアプランを作成でき、データ化された状態でケアプランを作成することができるので断然便利です。

介護ソフトを利用するメリットは、介護ソフトに入力している情報をそのまま利用することができ、二重入力を行わなくて済むことです。また、手書きする必要がないため、転記や複製が容易に行えます。また、毎月同じ予定を立てる場合には、一から作成する必要がなくなり、非常に効率的です。さらに、居宅介護支援事業所とサービス事業所が異なる介護ソフトを使用していても、ケアプランデータ連携が可能なので、ケアプランデータ連携機能が付いている介護ソフトであれば、使い慣れた介護ソフトをそのまま使用することが可能です。

介護ソフトはトリケアトプスがおすすめ

介護ソフト「トリケアトプス」は、介護記録から書類作成、請求業務まで一気通貫でデジタル化が行えるクラウド型介護ソフトです。

トリケアトプスで作成したケアプランや提供票は、ケアプランデータ連携システムを利用した連携に加えて、標準仕様のCSVファイルとして出力することができ、他の介護ソフトを使用している事業所ともスムーズに連携が可能です。

月額220円~と業界最安値のため、小中規模事業者様や事業立ち上げにもぴったりです。

トリケアトプスでは最大3ヶ月間の無料体験を実施していますので、ぜひこの機会にトリケアトプスをお試しください。

まとめ

ケアプランデータ連携システムは、介護業界の業務効率化と情報共有の円滑化を目指して導入が進められています。特にFAXのやり取りが多い事業所や、大規模な施設ではその効果が高く、今後の標準的な業務ツールとして期待されています。一方で、小規模事業所やITに不慣れな職員が多い現場では、初期設定や業務フローの変化に対する不安が導入のハードルとなっているのも事実です。

2025年6月から開始された「フリーパスキャンペーン」は、こうした課題を乗り越えるためのきっかけとして注目されています。無料期間中にシステムの利便性や効果をどれだけ実感できるかが、今後の継続利用のカギとなるでしょう。現場の声に寄り添ったサポート体制とともに、デジタル化の波を着実に進めていくことが求められています。