介護の基礎知識

グループホームのケアプラン第2表(個別支援計画書)文例|ニーズ別長期・短期目標とサービス内容

- 公開日:2025年06月30日

- 更新日:2025年10月31日

グループホームでのケアプラン(個別支援計画書)作成は、「できることを活かしながら、安心して生活できる環境を整えること」が大きな目的です。とはいえ、利用者の状態やニーズに合わせた具体的な文例を考えるのは、意外と難しいもの。「どんな目標を立てればいいの?」「サービス内容の書き方は?」と悩んだ経験がある方もいらっしゃるかと思います。

本記事では、ニーズ別に長期目標・短期目標・サービス内容の文例を紹介しながら、ケアプラン作成のヒントをお届けします。現場でそのまま使える文例も多数掲載しているので、ぜひ参考にしてみてください。

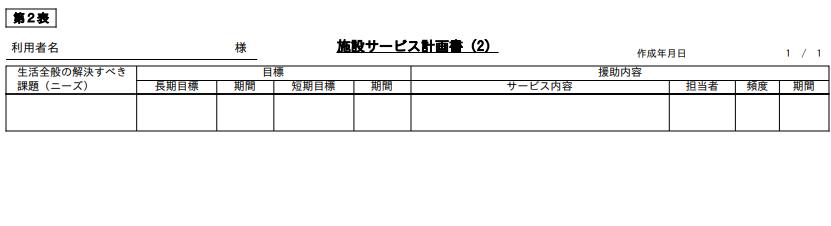

グループホームでのケアプラン第2表文例

楽しみへの支援

| 生活全般の 解決すべき課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

|---|---|---|---|

| 昔から歌を歌うのが好きで、音楽に触れることで気分が明るくなる。 | 音楽活動を通して、気持ちの安定や他者との交流を深める。 | 好きな歌を週に1回以上楽しめる時間を持つ。 | 昔好きだった歌謡曲や童謡のCDやYouTubeを用意し、音楽を楽しめる環境を整える。 |

| 草花を育てるのが好きで、季節ごとの変化を感じながら過ごしたい。 | 好きな植物に関わることで、日々に張り合いを持って過ごすことができる。 | プランターの水やりや花の手入れを日課にできる。 | 玄関先やベランダにプランターを設置し、職員と一緒に草花を育てる。 |

家事の支援

| 生活全般の 解決すべき課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

|---|---|---|---|

| 料理が好きで、包丁を握ったり盛り付けを楽しみたい。 | 得意な料理を通じて、自分らしさを発揮しながら生活を楽しむ。 | できる範囲で調理に参加し、食事づくりの喜びを感じる。 |

調理活動に合わせて、下ごしらえや盛り付けなど簡単な作業をお願いする。 得意な料理(煮物や和え物など)の日には、調理方法を教えてもらいながら職員と一緒に調理を進める。 火や刃物を使う工程は、職員がそばで見守り、安全に配慮する。 |

| まだまだ自分で家事ができるので、仕事を任され、自信をもって生活したい。 | 得意な家事を継続し、自立した生活を続けることができる。 | 毎日の中で家事の役割を持ち、達成感を得ることができる。 |

本人の得意な家事(掃除・洗濯・食器拭きなど)を確認し、日課の中で任せられる役割を設定する。 安全面に配慮しながら、作業中は必要に応じて見守りやサポートを行う。 |

| 整理整頓が苦手になってきており、部屋が散らかってしまうが、整頓された部屋で暮らしたい。 | 自分で身の回りを整え、落ち着いた環境で生活することができる。 | 必要なものを必要な場所にしまう習慣を身につけることができる。 |

収納場所にラベルやイラストを貼るなど、視覚的にわかりやすい工夫をする。 一緒に整理整頓を行いながら、「ここにしまう」「これは毎日使う」など、本人のルールを尊重して定位置を決める。 |

| 自分の役割をもって、自信を持って暮らしたい。 | グループホームの中で役割を持ち、自信と誇りを持って生活を送ることができる。 | 「自分にできること」を日々の中で見つけて取り組むことができる。 |

食後の食器の片づけやごみ出し、タオルのたたみなど、本人の体力や能力に合った役割を一緒に見つけて担当してもらう。

「○○さんがやってくれるから助かってます」と感謝の言葉を伝えることで、自然なやりがいにつなげる。 |

BPSD(認知症の行動・心理症状)への支援

| 生活全般の 解決すべき課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

|---|---|---|---|

| 「家に帰らなければ」と不安そうに落ち着かない様子が見られる。 | 安心してホームでの生活を送ることができる。 | 「帰らなければ」という不安が和らぎ、気持ちが落ち着く時間が増える。 |

「もうすぐ暗くなるから、今日はここで休んでいきませんか?」など、否定せずに気持ちに寄り添った声かけを行う。 夕方の不安が強く出やすい時間帯は、一緒に洗濯物を取り込むなど役割をお願いし、気持ちを他の活動に向ける。 |

| 自分のペースを乱されると怒ったり、大声を出すことがある。 | 穏やかな気持ちで他者と関われる時間を増やす。 | イライラを感じる場面を減らし、自分のペースで生活できる。 |

怒りのきっかけとなる状況(騒がしさ、空腹、眠気など)を職員間で共有し、環境調整を行う。 本人が落ち着いている時間に好きな話題で会話し、信頼関係を築く。 |

| 同じ質問や話を何度も繰り返してしまい、不安が強く見られる。 | 安心して過ごせる時間を増やし、繰り返しの言動が和らぐ。 | 繰り返す話の背景にある気持ちをくみ取り、落ち着く機会を持てる。 |

質問内容の背景にある「不安」や「確認したい思い」を理解し、否定せず丁寧に対応する。 話をしながら、手を一緒に動かせる作業(タオルたたみ、ぬり絵など)を提供し、安心感と集中力を高める。 |

| 「お腹すいていない」「食べたくない」と言って食事を断ることが増えてきた。 | 毎日の食事を楽しみながら、必要な栄養をしっかり摂ることができる。 | 少しでも食卓に着く時間を増やし、自分のペースで食べられるようになる。 |

「食べましょう」と強く勧めず、「一緒に座りましょう」「お茶でも飲みませんか」など自然な声かけから食卓へ誘導する。 盛りつけや香りなど視覚・嗅覚を活かした工夫を行い、食事への関心を引き出す。 |

排泄の支援

| 生活全般の 解決すべき課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

|---|---|---|---|

| トイレの場所がわからなくなってきて、失禁することが増えてきた。 | 自分でトイレに行き、排泄を済ませることができる。 | 職員の声かけでトイレへ行き、排泄のリズムを保てる。 |

トイレの入口に視覚的なサイン(イラスト付き表示など)を設置し、わかりやすくする。 トイレまでの動線をシンプルにし、家具や物品で視界が遮られないよう配慮する。 |

| 排泄を拒否したり、トイレ誘導を嫌がることがある。 | 安心してトイレを利用できるようになり、快適に過ごせる。 | トイレに行くことへの抵抗が少なくなり、誘導に応じられる回数が増える。 |

トイレの雰囲気を明るく清潔に保ち、圧迫感のない空間に整える。 本人がトイレに行けた際は「ご自身でできましたね」といった肯定的な声かけを行い、成功体験を重ねる。 |

| 尿意や便意を感じてからトイレまで間に合わず、失敗が続いている。 | 排泄の失敗を減らし、快適に生活を送ることができる。 | トイレに間に合う回数を増やし、排泄のリズムを整える。 |

排泄パターンを記録し、事前の声かけや誘導で失敗を防ぐ。 トイレの近くで過ごす時間を増やす、夜間は簡易トイレを近くに置くなど環境を工夫する。 |

精神的ケア・見守り

| 生活全般の 解決すべき課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |

|---|---|---|---|

| 不安感が強く、夜間に眠れなかったり、不安を訴えてナースコールを頻回に押すことがある。 | 安心して日常生活を送ることができるようになる。 | 職員の声かけや見守りによって不安が軽減し、ナースコールの回数が減る。 |

就寝前に落ち着いた雰囲気を作るため、照明を調整したり、ゆったりした音楽を流すなどの環境調整を行う。 「大丈夫ですよ」など安心できる声かけを積極的に行い、不安を受け止める対応を心がける。 |

| 自分に自信が持てず、否定的な発言が多い。 | 自分の存在や日々の活動に対して前向きな気持ちを持てるようになる。 | 否定的な発言が減り、職員や他者とのやり取りに笑顔が見られるようになる。 |

日々の些細なことでも「できたこと」に焦点をあて、「頑張ってますね」「ありがとう」など肯定的なフィードバックを行う。 グループ活動への参加を促し、役割を持てる機会を提供する。 |

| 日中、部屋に閉じこもることが多く、他者との関わりが乏しい。 | 人とのつながりを感じながら、安心して暮らせるようになる。 | 職員や他利用者との会話の回数が増える。 短時間でもリビングで過ごす機会が増える。 |

毎朝の声かけで今日の予定を共有し、「一緒にどうですか?」と無理のない関わりを提案する。 本人の興味や得意なこと(折り紙、音楽など)をきっかけに、自然な交流ができるよう工夫する。 |

グループホームにおけるケアプラン作成のポイントとは?

グループホームでは、入居者一人ひとりの尊厳ある生活を支えるために、「ケアプラン(個別支援計画書)」の作成が欠かせません。これは、日々の支援をどのように行うかを具体的に示す計画書であり、介護職員や看護師、家族、時には地域と連携するための“共通の指針”となる重要な書類です。

以下では、グループホームでケアプランを作成する際に押さえておきたいポイントを解説します。

1.アセスメントを丁寧に行う

ケアプランの質は、アセスメントの深さに比例します。身体状況や認知機能の状態だけでなく、「どんな暮らしをしたいか」「どんなことが不安か」「何に喜びを感じるか」など、本人の思いや価値観を引き出すことが大切です。また、家族の思いやこれまでの生活歴も支援方針を決める重要な材料になります。

2.できることを引き出す視点を持つ

ケアプランは、「何ができないか」を列挙するのではなく、「何ができるか」「どうしたらできるようになるか」という前向きな視点で作成することが求められます。たとえば、トイレに一人で行くのが難しい方でも、「職員の声かけでトイレに行ける」という支援の糸口があれば、それを目標設定に活かします。

3.短期目標と長期目標を明確に

支援内容は「長期目標」と「短期目標」に分けて記載します。長期目標は半年〜1年単位でのゴールを設定し、短期目標はその達成に向けた段階的な目標を1〜3ヶ月単位で具体的に記します。目標が曖昧だと、支援内容が形骸化しやすくなるため、「◯◯できるようになる」「◯回以上できるようになる」など、行動ベースで記述するのがポイントです。

4.具体的な支援内容を現場に即して書く

ケアプランには、実際に現場で行う支援の方法をできるだけ具体的に書くことが重要です。たとえば、「安心して排泄ができるよう支援する」ではなく、「トイレ誘導時は『◯◯さん、今行っておきましょうか』と落ち着いた声で声かけを行う」といったように、誰が読んでも同じ行動がとれるように記載します。

5.職員全体で共有し、定期的に見直す

ケアプランは作成して終わりではなく、チームで共有し、実践していくことが大切です。支援の進み具合や入居者の状態の変化に応じて、少なくとも半年に1回は見直しを行い、必要に応じて修正します。現場の意見や家族の声も積極的に取り入れることで、より実効性の高い支援計画になります。

まとめ

グループホームのケアプランは、「本人らしさを尊重しながら、生活の中でできることを支える」視点が大切です。今回ご紹介したように、ニーズに応じて具体的で実現可能な目標と、日常生活に即したサービス内容を設定することで、より実効性のあるケアプランにつながります。本人の思いに寄り添いながら、できることを活かす視点を持ち、現場で実践しやすい内容で作成するようにしましょう。

忙しい現場でも活用しやすいよう、文例は汎用性の高い表現を中心に構成しています。ぜひ日々のケアプラン作成の参考にしてみてください。

グループホームのケアプラン作成なら介護ソフトのトリケアトプスがおすすめ

ケアプランの作成は、介護現場において非常に重要な業務ですが、紙ベースやExcelでの管理は手間がかかり、ミスや情報の抜け漏れにつながることもあります。そこで注目されているのが、介護ソフトを活用したケアプラン作成の効率化です。介護ソフトを使えば、ケアプランへの利用者情報の自動連携や過去データの引用、別の利用者のケアプランのコピーを行うことで転記の手間を減らすことができます。音声入力や例文登録などの入力の補助機能などにより、書類作成・記録作業にかかる時間を大幅に短縮できます。

トリケアトプスではさらに、アセスメントシートや課題分析シートなどの書類の内容を施設ケアプランに取り込むことが可能です。「取込」のボタンをクリックするだけで生活全般の解決すべき目標援助内容(ニーズ)などを取り込むことができます。わざわざ転記を行う必要がなくなり、その分書類作成業務の効率化を行うことができ、その分の時間を、ケアの時間や残業時間の短縮に充てられます。

トリケアトプスは、介護現場の負担を軽減し、効率化を行うための介護ソフトです。 トリケアトプスが選ばれてきたポイントは以下の4つです。

- 01 お得な料金体系

- トリケアトプスは従量課金制を採用しており、ご請求は使った分のみ。

従量課金制の介護ソフトの中では業界最安値です。

最低220円/人~使用できるので、事業所立ち上げの際や、中小規模の事業所様にぴったり。

上限価格もあるため安心です。

オプションによる追加費用も無しで、全ての機能を標準装備で使用可能です。 - 02 パソコンが苦手な人でも使いやすい画面

- ケアマネジャーやヘルパーさん、どんな人でも使いやすいよう、直感的にどこに何があるか、分かりやすい操作画面を設計しました。

iOS/Androidのスマホアプリも対応しており、スマホからでも簡単に実績入力が行えます。

イメージキャラクターのトリケアちゃんが見守ってくれる、女性に人気の可愛い操作画面です♪ - 03 ご利用いただいている事業所様の92%が「サポートに満足」と回答

- 介護ソフトの使い方で分からないことがあれば、お電話頂ければ、専任のオペレーターが丁寧に対応致します。

開発元が運営も行っているため、わからないことは丁寧にしっかりとご説明することができます。

電話もつながりやすく、困っている時にすぐ頼っていただけます。 - 04 お客様のお声から機能を開発

- お客様から多くの声を寄せられた「こんな機能がほしい!」という機能を、他社では対応できないスピードでの実装を実現。ほぼ標準機能としてアップデートしているため、追加費用はいただきません。開発元がサポートも行っているため、ダイレクトに機能を反映することができます。

トリケアトプスは、最大3ヶ月間の無料体験を実施しています。 この機会にトリケアトプスをぜひお試しください。