介護の基礎知識

サービス担当者会議の要点(第4表)記入例や例文・Excel様式ダウンロード

- 公開日:2025年05月27日

- 更新日:2025年08月22日

サービス担当者会議は、ケアマネジャーを中心に多職種が集まり、利用者の状態や支援内容について共通理解を図る重要な場です。その議事録として活用されるのが、「サービス担当者会議の要点(第4表)」です。

本記事では、第4表の概要やポイントに加え、実際に使える記入例や例文、Excel様式や書き方をご紹介します。担当者会議の準備にぜひお役立てください。

「サービス担当者会議」とは?

「サービス担当者会議」とは、介護保険制度においてケアプランを作成・変更する際に行われる会議のことで、利用者に関わるさまざまなサービス提供者が一堂に会して、支援の内容や方向性について話し合う場です。正式には「居宅サービス計画作成に係るサービス担当者会議」と呼ばれます。サービス担当者会議では公式の議事録として、「サービス担当者会議の要点(第4表)」を記入し、保管する必要があります。

サービス担当者会議を開催するタイミング

サービス担当者会議の開催タイミングについては、法令や実務上の基準に基づき、新規のケアプラン作成時や状態変化に応じて適切に行うことが求められています。以下に、主な開催タイミングを詳しくご紹介します。

■介護サービスの新規利用時

利用者が介護保険サービスを初めて利用する場合、ケアプランの原案作成後に開催します。本人・家族の希望を確認し、関係事業者から必要な情報を集めて支援の方針を決めます。

■介護認定の区分変更がある場合

介護度が変わると、介護サービスの必要量や内容に見直しが必要になるため、ケアプランを再作成する必要があります。そのため、関係者で新たな支援方針を共有・確認する目的で、サービス担当者会議を開催する必要があります。

■生活状況や希望に変化がある場合

生活状況や希望に変化があった際に開催します。例えば以下のようなケースです。

- サービスの種類・量を増減したい

- サービス事業所を変更したい

- 新たな課題(認知症の進行、転倒、入退院など)が発生した

こうしたときは、変更内容が重要であれば都度会議を開く必要があります。

■定期的なモニタリング結果に基づく場合

概ね6か月に1回のケアプランの見直しが必要とされており、プラン継続や微調整の際にも会議を開催するのが基本です。モニタリングの結果、サービス提供に問題がない場合でも、関係者の情報共有として会議を開催する場合もあります。

■退院・退所時

病院や施設から在宅に戻るときは、生活環境が大きく変わる重要なタイミングです。そのため、ケアプランの見直しが必要になり、サービス担当者会議を開いて医療職や福祉職と連携しながら、在宅生活をスムーズに再スタートできるよう支援内容を調整します。

■事故・急変時

転倒、骨折、認知症の急な進行などがあった場合、迅速に状況を共有して対応方針を協議します。このように、事故・急変時などは必要に応じて緊急的に開催されることもあります。

サービス担当者会議の主な参加者・構成員

サービス担当者会議では、ケアマネジャーが主体となって、多職種のチームで進める必要があります。介護サービス担当者だけでなく、本人やその家族が参加する場合もあります。主な参加者・構成員は以下の通りです。

| 参加者 | 役割 |

|---|---|

| ケアマネジャー | 会議の主催者・進行役。ケアプラン作成の責任者として全体を調整します。 |

| 利用者本人 | 本人の希望や意思を確認するために、可能な限り参加します。 |

| 家族(介護者) | 本人を支える家族が同席することで、現状や意向を共有します。 |

| 介護士 | 利用者の支援状況や課題について報告します。 |

| 福祉用具専門相談員 | 福祉用具の選定や住宅改修の提案を行います。 |

| 看護師 | 医療的ケアの必要性や健康状態の変化を共有します。 |

| 栄養士・薬剤師 | 栄養管理や服薬の適正化について助言を行うことがあります。 |

| リハビリ職(理学療法士や作業療法士) | 機能訓練など専門職の視点で報告します。 |

出席が難しいサービス担当者がいる場合

予定が合わないなどの理由で出席が難しいサービス担当者については、事前の照会や文書での意見提出により参加とみなされます。この場合、ケアマネジャーから欠席する担当者宛てに照会文書を送付します。照会文書には、サービスの提供状況やケアプランの見直しが必要かどうかなど、ケアマネジャーからの質問を記入します。担当者はその質問に回答し、文書を返送することで、会議に出席したものとみなされます。「照会」が活用される場面は下記のとおりです。

- サービス担当者の日程調整が困難なため会議を行わない場合

- 新型コロナウイルス感染防止の観点から会議を行わない場合

- シフトの都合により会議への出席が難しい担当者が会議に出席できない場合(欠席者のみ照会で対応)

- 介護度の更新があったものの、利用者の心身に大きな変化がないため、会議は開催せず現行プランを継続する場合

- ケアプランの長期・短期目標の見直し時期ではあるが、内容に変更がないため、目標は延長とし会議を実施しない場合

回答者側は照会文書が届いた際は、なるべく早めに回答・返送するようにしましょう。

サービス担当者に対する照会依頼の書き方

ケアマネジャーからサービス担当者に対する照会を行う際は、サービス担当者宛に「サービス担当者に対する照会(依頼)」を送付します。照会文書は、サービス担当者に対してあらかじめ記入した質問にコメント形式で回答してもらう形となります。主な照会内容は以下の2点です。

- 現在のサービス提供状況について

- ケアプランの見直しの必要性やご意見について

訪問介護など各サービス事業所は、専門職の視点から具体的なコメントを記入して返送します。

サービス担当者会議の際に用意すべき書類とその役割

サービス担当者会議の際に用意すべき書類とその役割は以下の通りです。

| 書類 | 役割 |

|---|---|

| フェースシート |

利用者の基本情報を一覧でまとめたシートです。関係者が利用者のプロフィールをすばやく把握できるようにするためのものです。 |

| アセスメントシート |

ケアプラン作成前に、利用者の生活状況や課題を把握するための調査・評価記録です。本人の心身の状態や生活環境、希望などを整理し、適切な介護サービスの設計に役立てます。 |

| ケアプランの原案 |

アセスメントに基づいて作成される、介護サービスの設計図の「たたき台(初案)」です。サービス担当者会議での意見交換のもと、正式なケアプランに仕上げます。 |

| 議題用紙 |

サービス担当者会議を行う際の検討項目や進行内容をまとめた用紙です。 |

| 主治医意見書 |

介護保険の認定・更新時に、主治医が記入する医療的見解の報告書です。要介護認定の審査判定の参考として、医学的見地からの意見を提供します。 |

「議題用紙」は会議の進行表のようなものです。利用者の課題や対応方法、本人や家族の意向など、話し合うべき内容を事前に整理しておきます。会議当日、参加者に配布したり、説明資料として使います。「サービス担当者会議の要点(第4表)」と混同しやすいですが、こちらは会議の公式記録として保管・提出される文書のため、別の書類となります。「主治医意見書」はサービス担当者会議前に情報提供依頼書を主治医に提出して入手しておくようにしましょう。

担当者会議のポイント

ケアプラン原案を事前に用意する

ケアプラン原案は参加者に事前共有しておき、参加者が内容を理解した状態で会議を行うことで、当日の話し合いがスムーズになります。ケアプラン原案にて利用者・家族の希望や課題が整理されていると、議論が深まりやすいです。

利用者・家族の意向を確認する

会議前に十分な説明を行い、意向を把握しておくことが重要です。利用者が発言しづらい場合、代弁的な支援も配慮するようにしましょう。

多職種との情報共有・役割明確化

医療職・福祉職・家族などの視点を共有し、それぞれの役割を明確にします。重複や支援の抜け漏れを防ぐため、担当業務を具体的に確認します。

会議の要点は文書で記録を残す

会議の要点は文書で記録を残し、保管義務があります。録音・録画を行っても良いですが、文書で記録を残すようにしましょう。議事録というよりも「検討した内容・結論・今後の課題」が重要です。

欠席者には「照会」で対応可能

出席が難しいサービス担当者には、事前に「照会文書」で意見を求め、返答をもらえば出席扱いにできます。事前に照会を行うことを忘れないようにしましょう。

サービス担当者会議の要点(サービス担当者会議の議事録)とは

「サービス担当者会議の要点」とは、サービス担当者会議を開いた際にその会議の内容を簡潔にまとめて記録するための議事録です。サービス担当者の予定の調整が難しいなどの理由で会議を開かなかった場合も、関係する事業所(サービス担当者)に確認した内容を記録します。

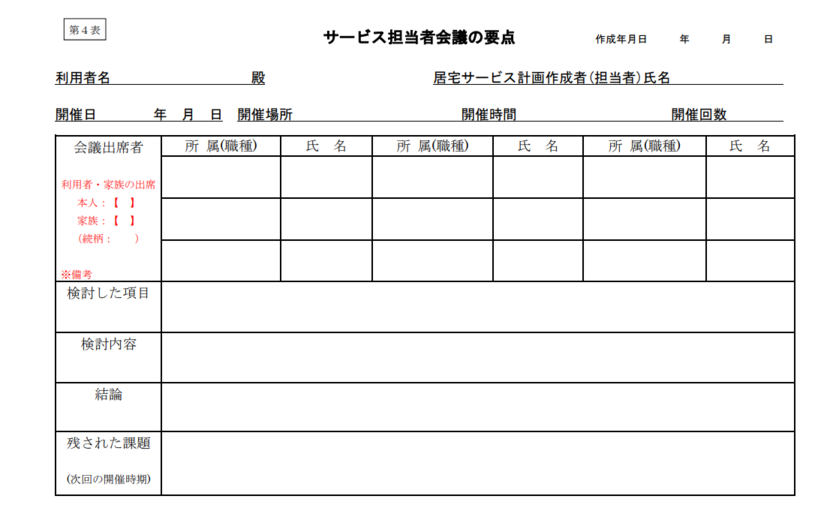

Excel形式のひな形は以下の「サービス担当者会議の要点(第4表)」よりダウンロードいただけます。

※本Excelファイルは、厚生労働省の公開資料を参考に、当社が独自に作成したものです。内容の正確性は保証されませんので、使用はご自身の責任でお願いいたします。

「サービス担当者会議の要点(第4表)」の記入項目

基本情報

- 利用者名

- 生年月日

- 住所

- 居宅サービス計画作成者氏名

これらは「第1表」からそのまま書き写します。

会議の開催日・開催場所・開催時間・開催回数

いつ、どこで、何時に何回目の会議が行われたかを記入します。

会議出席者

出席した人の「職種・所属」と「氏名」を記入します。利用者本人やご家族が参加した場合は、その旨も記入します。ご家族の出席の際には、利用者との続柄も記入しておきましょう。会議に出席できなかったサービス担当者がいる場合は、その人の「職種・所属・氏名」と「出席できない理由」についても記入します。(他の書類で確認できる場合は省略しても問題ありません)。

検討した項目

会議で検討した項目について記録します。たとえば、サービスの種類・回数・方法・注意点・誰が担当するかなどを具体的に記入します。会議に出席できなかったサービス担当者がいる場合は別途確認を行い、サービス担当者への確認日・質問内容・回答についても記録します。

なお、サービス担当者会議を開催しない場合は、サービス担当者会議を開催しない理由、またはサービス担当者の氏名・照会・年月日若しくは照会(依頼)した内容及び回答について、他の書類で確認できる場合は省略しても問題ありません。

【記入例】

- ケアプランに対する利用者およびご家族の希望や考え

- 利用予定のサービスの種類や利用頻度に関する確認

- 各サービス担当者が担う役割や支援内容の整理

- 利用者の心身の状態や生活状況の変化についての共有

- 福祉用具の利用状況や住宅改修の必要性についての検討

- 今後の生活目標や自立支援に向けた方向性の共有

検討内容

当該会議において検討した項目について、それぞれ検討内容を記入します。その際、サービス内容だけでなく、サービスの提供方法、留意点、頻度、時間数、担当者等を具体的に記入します。なお、「検討した項目」及び「検討内容」については、一つの欄に統合し、合わせて記入しても問題ありません。

【記入例】

- 本人の身体状況から、入浴介助時には血圧変動による転倒リスクに注意が必要(訪問看護師)

- 身体機能の改善に対する要望が強い場合、個別リハビリを含む通所リハビリの利用も検討か(理学療法士)

- 認知機能の低下が進んでおり、服薬管理が困難なため訪問看護による服薬確認の継続が望ましい(ケアマネジャー)

- 夜間の不安感が強くなっており、独居のため見守り支援の強化が必要(家族)

- 口腔ケアが不十分なため、定期的な訪問歯科診療の導入を検討したい(介護職員)

- 食事量の低下が見られるため、栄養補助食品の導入や管理栄養士との連携が必要か(デイサービス職員)

結論

話し合いの結果(サービス内容・方針など)を記入します。

【記入例】

- ケアプラン原案について、各サービス担当者およびご家族ともに内容に納得されており、このまま正式なケアプランとして進めることで一致

- 今回の内容を踏まえた新たなケアプランを作成し、各事業所へ共有予定

- 利用サービスについては、訪問入浴サービスを導入することで決定。〇月〇日より実施予定

- 福祉用具(歩行器)の導入については、今後の状態を見ながら再度検討することとした

残された課題

「必要な介護サービスが地域にない」「必要だと考えられるが、本人の希望でサービス利用を行わない」など、解決していない課題があれば記入します。あわせて、次回のサービス担当者会議の開催時期や開催方針なども記入します。なお、これらは当該会議の要点となるため、第三者が読んでも内容を把握、理解できるように記入します。

【記入例】

- 食事摂取量の改善に向けた対応については、管理栄養士とも相談し、具体的な支援内容を整理しておく

- 次回の会議では、認知症状への対応方針および見守り支援体制について検討を行う。〇月〇日に開催予定

- 住宅改修(手すり設置)に関しては、福祉用具専門相談員と現地確認を行い、今月中に提案内容をまとめる

サービス担当者会議の要点(第4表)の書き方のポイント

結論ファーストで簡潔に

会議の内容をそのまま文字起こしするより、「検討した内容・結論・今後の課題」が重要です。「本人の希望により、訪問介護週3回で調整」「通所リハビリは中止とする方針で一致」のように簡潔に記載します。文章は敬語よりも「~と思われる」「~必要がある」などの常体で問題ありません。

検討内容は職種別の視点も明記

「ADL維持のため、リハビリ週2回が望ましい(PT)」のように、どの職業の意見かが分かるように記載します。

利用者・家族の理解状況を明記

「ケアプラン内容について、本人・家族ともに納得されている」など、同意・納得を明確に記載するようにします。

残された課題・次回検討事項を記録

まだ決まっていないことや、次回以降の検討事項も必ず記載するようにします。

まとめ:「サービス担当者会議の要点」は書き方のポイントを押さえて正しく記入しましょう

「サービス担当者会議」とは、介護保険制度においてケアプランを作成・変更する際に行われる会議のことで、「サービス担当者会議の要点(第4表)」は会議の公式に保管・提出される議事録です。他業種が確認したり、書類を見返す際に分かりやすく記入できるように、記入の方法やポイントをよく理解し、「検討した内容・結論・今後の課題」を簡潔に記入するようにしましょう。今回ご紹介した例文や様式が、日々の業務のお役に立てば幸いです。

介護ソフトのトリケアトプスなら「サービス担当者会議の要点」作成を効率的に行えます

トリケアトプスは、最低220円から国保連請求や介護記録業務をICTで効率化し、介護現場の負担を軽減するクラウド型の介護ソフトです。

トリケアトプスでは「サービス担当者会議の要点」の作成を効率的に行なう「音声入力機能」や「例文登録機能」を搭載。音声入力機能は、人工知能と連携しており、「移乗」や「褥瘡」など、介護の専門用語にも正しく反応するため、スマホやタブレットでのテキスト入力が苦手な方でも素早く入力できます。例文登録機能では、よく使用する例文は事前に登録しておくと、書類作成の際に呼び出しが可能。何度も打ち込まなくても、例文を選択するだけで入力が行えます。

トリケアトプスが6,000以上の事業所様に選ばれてきたポイントは以下の4つです。

- 01 お得な料金体系

- トリケアトプスは従量課金制を採用しており、ご請求は使った分のみ。

最低220円/人~使用可能で、従量課金制の介護ソフトの中でも業界最安値です。上限価格もあるため、事業所の規模が大きくなって、思ったより負担が大きくなってしまった…なんてこともなく安心です。

オプションによる追加費用も無しで、全ての機能を標準装備で使用可能です。 - 02 パソコンが苦手な人でも使いやすい画面

- ケアマネジャーやヘルパーさん、どんな人でも使いやすいよう、直感的にどこに何があるか、分かりやすい操作画面を設計しました。

iOS/Androidのスマホアプリも対応しており、スマホからでも簡単に実績入力が行えます。

イメージキャラクターのトリケアちゃんが見守ってくれる、女性に人気の可愛い操作画面です♪ - 03 ご利用いただいている事業者様の92%が「サポートに満足」と回答

- 介護ソフトの使い方で分からないことがあれば、お電話頂ければ、専任のオペレーターが丁寧に対応致します。

開発元が運営も行っているため、わからないことは丁寧にしっかりとご説明することができます。

電話もつながりやすく、困っている時にすぐ頼っていただけます。 - 04 お客様のお声から機能を開発

- お客様から多くの声を寄せられた「こんな機能がほしい!」という機能を、他社では対応できないスピードでの実装を実現。ほぼ標準機能としてアップデートしているため、追加費用はいただきません。開発元がサポートも行っているため、ダイレクトに機能を反映することができます。

トリケアトプスは、最大3ヶ月間の無料体験を実施しています。 この機会にトリケアトプスをぜひお試しください。