介護の基礎知識

訪問リハビリテーションの指示書とは?様式や文例・有効期間など

- 公開日:2025年05月12日

- 更新日:2025年08月12日

訪問リハビリテーションを提供するにあたって欠かせないのが「指示書」です。この指示書は、医師の医学的な判断に基づいてリハビリの内容や目的を明確に示す重要な書類です。

しかし、実際の現場では「指示書ってどこまで書くべき?」「様式に決まりはあるの?」「有効期間ってどう数えるの?」といった疑問の声も少なくありません。

この記事では、訪問リハビリテーションの指示書とは何か、様式や記載例、有効期間の考え方や診療情報提供書との違いについて、わかりやすく解説します。現場でスムーズに対応するための参考に、ぜひご活用ください。

訪問リハビリテーションにおける「指示書」とは?

訪問リハビリテーションの「指示書」は対象者の氏名や要介護度、訪問リハビリの必要性や目的、実施頻度や内容の概要、指示日・医師の署名などが記載された書類で、理学療法士や言語聴覚士、作業療法士などに医師の詳細な指示を明確化するために作成されます。

訪問リハビリテーションを提供するには、医師の指示に基づくことが必須とされています。これは介護保険法におけるサービス実施の基本要件となります。医師の指示を明確化・記録するために、書面(=指示書)として残す事業所が多いため、多くの訪問リハビリテーションの現場では指示書が作成されています。

訪問リハビリテーションにおける「指示書」の必要性について

訪問リハビリは、医師の指示のもとで実施される必要があります。ただし、厚生労働省の通知や資料において、「指示書」という用語は明記されておらず、指示書の作成が義務付けられているわけではありません。

したがって、訪問リハビリの実施において「指示書」は必須ではありません。

とはいえ、医師の指示内容を明確に残すことは重要であり、その根拠を示すために書面による「指示書」を作成している事業所が多いのが実情です。これは、実施体制の明確化や監査対応などの観点からも有用とされています。

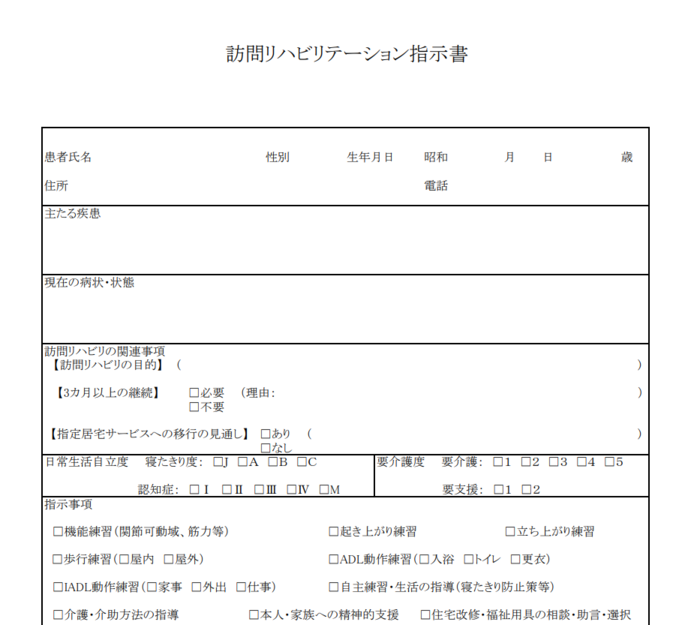

訪問リハビリの指示書の様式や記載内容

訪問リハビリの指示書の書式や様式は厚生労働省の定めたものはなく、基本情報と詳細な指示が記載してあれば問題ありません。記載すべき内容は以下の通りです。

訪問リハビリの指示書に記載すべき内容

- 利用者氏名

- 年齢(生年月日)

- 主な疾患名

- 経過

- 服薬状況

- 訪問リハビリテーションの目的

- 開始前または実施中の留意事項

- 中止する際の基準

- 利用者に対する負荷等

- 医療機器

- 指示をした日付(または期間)

- 指示をした医師の名前

「詳細な指示」として医師が必ず指示すべき内容は「訪問リハビリテーションの目的」です。ここに加えて、「開始前または実施中の留意事項」「中止する際の基準」「利用者に対する負荷」のいずれか1つを記載する必要があります。

訪問リハビリの指示書の文例

- 利用者氏名:佐藤 一郎(さとう いちろう)

- 年齢(生年月日):82歳(昭和17年5月12日生)

- 主な疾患名:脳梗塞後遺症、2型糖尿病、高血圧症

- 経過:令和5年9月に脳梗塞を発症。急性期病院で治療後、回復期リハ病棟にて約3か月のリハビリを実施。現在は杖歩行可能であるが、右上下肢に軽度の麻痺が残存。屋外歩行や家事動作に不安があり、在宅生活維持のため訪問リハビリを導入。

- 服薬状況:アムロジピン5mg 1錠/日、メトホルミン500mg 2錠/日、アスピリン100mg 1錠/日 ほか

- 訪問リハビリテーションの目的:自宅内移動の安定性向上、屋外歩行練習、上肢機能訓練、家事動作の自立支援、転倒予防

- 開始前または実施中の留意事項:高血圧および糖尿病によりバイタル変動に注意。運動前後に血圧測定を行い、異常値の場合は中止または内容調整。

- 中止する際の基準:血圧180/100mmHg以上、または著しい体調不良(息切れ・めまい・胸痛など)の出現時

- 利用者に対する負荷等:個別対応とし、疲労感やバイタル変化を確認しながら中等度の運動負荷で実施

- 医療機器:特になし(必要時は歩行器・杖使用)

- 指示をした日付(または期間):令和7年4月15日(~令和7年7月14日まで)

- 指示をした医師の名前:田中 健一(たなか けんいち)

訪問リハビリの指示の流れ

訪問リハビリは通常事業所の医師によって診療・指示出しが行われますが、事業所の医師が多忙であったり、非常勤のため診察の時間がとれなかったり、計画書作成時点で診療が間に合っていない場合、別の医療機関の医師が診療を行う場合があります。

「1.事業所の医師が主治医の場合」「2.かかりつけ医が別の医療機関の場合」「3.かかりつけ医が別の医療機関で事業所の医師の診療が困難な場合」に分けて訪問リハビリの指示の流れをご紹介します。

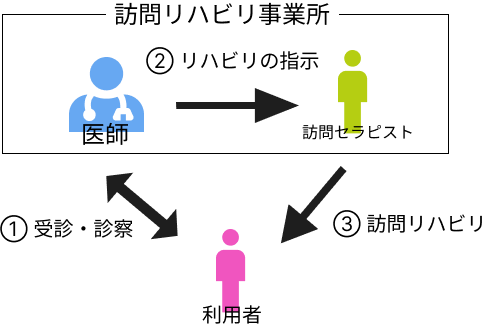

1.事業所の医師が主治医の場合

①事業所の医師が利用者を診療します。利用者は定期的に受診します。

②事業所の医師が訪問セラピストに具体的な指示を出します。(その際医師は指示書を書く)

③訪問セラピストは訪問リハビリを実施します。

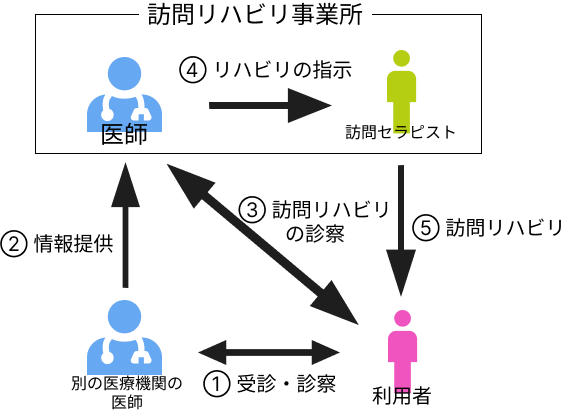

2.かかりつけ医が別の医療機関の場合

①利用者が別の医療機関を定期受診し、医師が診療します。

②別の医療機関の医師が事業所の医師へ情報提供します。

③事業所の医師が訪問リハビリのため利用者の診療を行います。

④事業所の医師が訪問セラピストに具体的な指示を出します。(その際医師は指示書を書く)

⑤訪問セラピストは訪問リハビリを実施します。

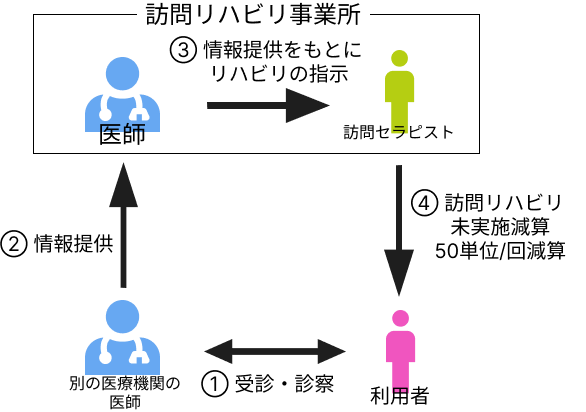

3.かかりつけ医が別の医療機関で事業所の医師の診療が困難な場合(訪問リハ計画未実施減算)

①利用者が別の医療機関を定期受診し、医師が診療します。

②別の医療機関の医師が事業所の医師へ情報提供します。

③情報提供をもとに事業所の医師が訪問セラピストに具体的な指示を出します。(その際医師は指示書を書く)

④訪問セラピストは訪問リハビリを実施します。

上記のように、たとえ事業所の医師による診療が困難な場合でも、訪問リハビリの実施自体は可能です。ただし、医師の診療がないことで事業所内での連携が不十分となり、サービスの質が低下する恐れがあるため、その分報酬を引き下げるという考え方が「訪問リハ計画未実施減算」による算定です。

この減算は、1回あたり50単位の減算となります。

1回=20分のため、40分の訪問リハビリでは100単位の減算となります。

訪問リハビリの指示書の有効期間

訪問リハビリテーションは、事業所の医師による診療日から3か月以内に実施されたものが算定対象となります。したがって、訪問リハビリの指示書の有効期間は、診療日から起算して3か月以内に設定する必要があります。厳密に言えば、指示書の日付は医師の診療日であり、その日から3か月の間が算定可能な期間となります。

また、外部の医療機関の医師から診療情報提供書を受け取る場合も、基本的にはその医師の診療日から3か月を目安として考えておくと良いでしょう。

ただし、ここでよく問題になるのが、

- 「診療日が記載されていない」

- 「希望した日付を記載してもらえない」

- 「いつ診療が行われたのか確認できない」

といったケースです。これらは外部医療機関とのやり取りに関わる部分でもあるため、日頃から良好な関係性を築いておくことが大切です。丁寧に依頼し、互いにスムーズに連携できるよう心がけましょう。

訪問リハビリ指示書と診療情報提供書の違い

訪問リハビリ指示書と診療情報提供書はどちらも医師が作成する書類のため、混同される方も多いですが、これらは役割が異なる書類です。

訪問リハビリテーションにおいて、実際にリハビリの指示を出すのは事業所の医師です。そのため、訪問リハビリに必要な「指示書」は、事業所の医師が作成するものです。

一方で、外部の医療機関の医師が発行する「診療情報提供書」は、あくまで情報提供を目的とした文書であり、指示書そのものではありません。訪問リハビリを実施する際には、外部の医師からの診療情報提供書を参考にしつつ、事業所の医師が診察を行い、その上で指示書を発行するという流れになります。

このように、診療情報提供書は「情報の提供」、指示書は「具体的な指示」という役割の違いがあるため、両者を混同しないよう注意が必要です。

外部医師から診療情報提供書を受け取る際に確認すべきこと

令和6年度の介護報酬改定により、外部の医師(事業所外の医療機関の医師)から診療情報提供書を受けて訪問リハビリテーションを行う場合には、診療情報提供書を作成する外部医師が「適切な研修を修了しているかどうか」を訪問リハビリ事業所側が確認することが義務化されました。

また、訪問リハビリ事業所は、研修修了の有無を確認した上で、訪問リハビリテーション計画書にその内容を明記する必要があります。この記載内容は、今後の運営指導や監査でチェックされる可能性が高いため、確実に対応するようにしましょう。

訪問リハビリ指示書に関するよくある質問

訪問リハビリ指示書は算定できるの?

訪問リハビリ指示書は事業所の医師が作成するものですので、算定することはできません。外部の医療機関の医師が出す「診療情報提供書」については、診療情報提供料として250点算定することが可能です。

訪問リハビリ指示書をケアマネに渡す必要はある?

訪問リハビリの指示書はケアマネには渡す必要はありません。指示内容は訪問リハビリテーションの計画書に書かれていますので、ケアマネジャーへの情報提供はリハビリテーション計画書のみで問題ありません。

まとめ:訪問リハビリテーションの指示書の基本をおさえて、より良いリハビリ提供を行いましょう

訪問リハビリテーションの指示書は、ただの「形式的な書類」ではなく、医師の責任のもとにリハビリの方針を明確に示す大切な医療的根拠です。正しく作成し、期限やルールを守ることで、利用者にとって安心・安全なリハビリ提供につながります。

現場では忙しさの中でつい後回しになりがちな指示書の取り扱いですが、基本をおさえておくことでトラブルを未然に防ぎ、質の高いケアにつなげることができます。今後の運営指導や制度改定にも柔軟に対応できるよう、本記事の内容が少しでも参考になれば幸いです。