介護の基礎知識

介護現場の生産性向上とは?求められる背景や業務改善の手順を解説

- 公開日:2025年04月04日

- 更新日:2025年04月04日

2024年度の介護報酬改定により、介護業界全体で生産性向上の取り組みが一層求められています。生産性向上委員会の設置が義務化され、生産性向上推進体制加算が新設されるなど、具体的な施策も導入されました。

この記事では、介護業界における生産性向上に焦点を当て、厚生労働省のガイドラインやポータルサイトを参考にしながら、取り組みの要点を詳しく解説します。また、効率的に生産性を高めるための手順や活用できるツール、生産性向上推進体制加算や生産性向上委員会についても紹介します。

介護現場における生産性向上とは

人口減少が進む中で、介護職は限られた人数で専門性の高い介護サービスを提供しなければなりません。職員が介護業務に専念でき、いきいきと働ける環境を整えるためには、日常的な業務改善、つまり生産性向上が非常に重要です。

介護現場における生産性向上とは、業務の「ムリ・ムダ・ムラ(3M)」を排除し、業務改善を進める取り組みです。生産性向上の主な焦点は、「直接的なケア」と「間接業務」に分けられる介護業務のうち、特に「間接業務」の効率化にあります。例えば、ICTを活用して記録の転記作業を削減するなど、現場の課題に応じた必要な取り組みを行うことが求められます。無駄な間接業務を減らし、利用者と接する時間を増やすことで、職員一人ひとりの生産性を向上させ、結果的に介護サービスの質の向上にもつながります。

介護現場における生産性向上が求められる背景

生産性向上が求められる背景には、少子高齢化に伴う介護の人材不足があります。2040年には1971~1974年生まれの「団塊ジュニア世代」(第二次ベビーブーム世代)が65歳以上となり、日本の高齢者人口がピークを迎えます。同時に出生率の低下による少子化も進んでおり、介護分野での人材不足はさらに深刻化する見込みです。

2040年には医療・福祉分野の就業者数が1,070万人必要とされますが、実際には推計974万人にとどまり、約97万人の人手不足が予測されています。介護現場ではサービスの質を高め、職員が働きやすい環境を整備するために、生産性向上が求められています。既に人手不足が深刻な介護施設や事業所では、生産性向上と人材確保を並行して進めることが重要です。

厚生労働省の生産性向上ガイドラインに基づく7つの取り組み

厚生労働省の「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」や、「介護分野における生産性向上ポータルサイト」などをもとに、生産性向上のための取り組みを7つご紹介します。

①職場環境の整備

職場の環境を整えることで、必要なものをすぐに取り出すことができ、常に作業に取り掛かることができる状態を維持できるようになります。「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」の5Sの視点で職場環境を整備し、安全な介護サービスを提供できる環境を整えましょう。

「5S」とは

職場環境の整備に取り掛かる前に、まずは「5S」とは何かを正しく理解しましょう。以下にて5Sのそれぞれの要素を詳しくご説明します。

- 整理…必要なものと不要なものを分けて、不要なものを捨てる

例:保存年限が超えている書類を捨てる - 整頓…置く場所を定める・置くものを定める・置く量を定めて探す手間を省く

例:紙オムツを決まった棚に収納し(定置・定品)、棚には常に5個 (定量)あるような状態を維持し、取り出しやすく配置する(手元化) - 清掃…すぐ使えるように常に点検する

例:転倒防止のために常に動線上をきれいにし、水滴などで滑らないようにする - 清潔…整理・整頓・清掃(3S)を維持する

例:3Sが実行できているかチェックリストで確認する、使用済みオムツを素手で触らない - 躾…決められたことをいつも正しく守る習慣をつける

例:分からないことがあったとき、OJTの仕組みの中でトレーナーに尋ねることや手順書に立ち返る癖をつける

職場環境の整備の手順

職場環境の整備の流れは以下の通りです。

- 1.5S の考え方・意味を理解する

- 5Sで使われるそれぞれの言葉はなじみのあるもののため、読まずに理解した気になっていることも多くあります。まずは前述した5Sの意味を読み、内容を理解しましょう。

- 2.要改善項目を洗い出しリスト化する

- 事業所内を見渡し、5Sの視点で改善が必要な場所を洗い出してリスト化します。意外に多くの要改善項目があることに気がつくでしょう。

- 3.“誰が” “いつまでに”“何を” するのか決める

- 改善を進めるには、リスト化した要改善項目について、誰がいつまでに改善するかを決めます。優先順位を付け、実施しやすそうなものから一つずつ順番に取り組みましょう。

- 4.要らない物を捨てる→物を配置→整える

- ここまでで決めた内容に従って、まずは要らない物を捨てることから始めましょう。次に、機能性や見た目を考慮して配置を決めます。最後に、定期的な点検を行うなど、状態を維持するための工夫を検討し、ルール化しましょう。

②業務の明確化と役割分担

介護業務はチームで行うことが多いため、特定の職員に負担が集中し、ムリ・ムダ・ムラが発生することがあります。生産性向上には、業務全体の流れの見直しとテクノロジーの活用の2つの視点が重要です。

まずは各職員の業務負担を見直すことが大切です。ある事業所では、職員の業務時間を可視化し、スケジュールを再構築した結果、業務に余裕を持たせ、適切な役割分担が可能になりました。補助金を活用して見守り機器などのテクノロジーを導入し、職員の負担を軽減する方法も検討することも有効です。

③手順書の作成

同じ業務でも、人によってその手順や方法が異なることは非常に多く見られる現象です。職員ごとに業務の進め方が異なると、サービスの質にムラが生じたり、業務遂行時にムリ・ムダが発生することがあります。基本的な手順書を作成し整理することで、業務の属人化を防ぎ、効率化を図ることができます。

文字が多い手順書は読むのに時間がかかり、結果的に現場で活用されにくくなってしまいます。作成時には、できるだけ文字を減らし、一目で理解できるフロー図などを取り入れるなど、わかりやすさを工夫することが重要です。さらに、申し送り事項を標準化することで、職員間のコミュニケーションが効率化され、業務の円滑な遂行が可能となります。

④記録・報告様式の工夫

介護記録や報告書などに記入漏れや内容のバラつきが見られる場合、様式の項目を見直すことで業務の効率化が進みます。目標設定と達成状況を記載するなど、各職員の達成意欲を高める工夫するのも一つの方法です。例えば、目標達成状況は、「達成・ほぼ達成・未達成」の3段階で確認するとわかりやすいでしょう。

もし、現在既に何らかの様式がある場合には、項目の必要性のほか、使いやすさ・見やすさをもう一度検討してみましょう。例えば、書類の向きを縦から横に変更するだけで、時系列が把握しやすくなった事例もあるように、レイアウトの工夫は非常に重要です。さらに、勤怠管理システムなどのICT機器を活用して記録を電子化することで、作業時間の短縮が可能となり、ムリ・ムダの削減にもつながります。

新しい帳票が完成したら、まずは1週間ほど試験運用し、評価してみましょう。記載内容からどのような情報が得られるのかを確認し、職員同士で意見を出し合いながら、より使いやすくなるように帳票の内容を見直し、改善していきましょう。

⑤情報共有の工夫

チームケアの質を向上させるためには、ムダのない情報共有が欠かせません。情報共有の効率化にはICT機器の活用が非常に効果的です。タブレット端末で情報をデータ化することで転記作業の手間を削減でき、介護記録、情報共有、請求事務が一気通貫となったソフトを導入することで大幅な効率化が実現できます。

また、インカムを使えばリアルタイムで全員に情報を共有できます。インカムを導入した事業所では、伝達順や内容などの使用ルールを明確にすることで、スムーズな情報共有が実現しました。

⑥OJTの仕組みづくり

人材育成には、実務を通じてスキルや知識を伝えるOJT(On the Job Training)の仕組みづくりが不可欠です。これにより、新人だけでなく、中堅やベテラン職員の業務見直しや指導にも役立ちます。

ただし、指導する職員によって内容にバラつきがあると、ケアの質に悪影響を与える可能性があります。そのため、指導方法を統一するために、ある事業所では基本マニュアルを作成し、まず指導者側の教育を行いました。マニュアルをもとにOJT研修のリハーサルを実施し、その結果、質の高いOJTを実現しています。

⑦理念・行動指針の徹底

質の高い介護サービスを提供するためには、事業所の理念や行動指針を職員にしっかりと浸透させる取り組みが欠かせません。これにより、イレギュラーな状況が発生した際にも職員一人ひとりが自分で考えて行動でき、ムラのないサービス提供が実現します。普段から理念・行動指針を全職員に伝え、徹底したり、現場で判断に困った場面に直面した時に確認できるよう、名刺サイズのカード等に記載しておくことで、不測の事態にも焦ることなく、それらに即した判断や行動ができるようになります。

介護現場の生産性向上のための業務改善の流れ

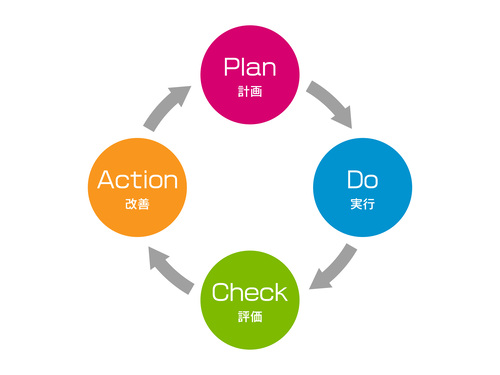

改善活動は以下の①~⑥の手順で示すことができます。以下の手順に沿ってPDCAサイクルを回し、改善活動を行いましょう。改善活動に使用できる、厚生労働省のYouTube動画や、各種シート、ツール等は「介護分野における生産性向上の取組の進め方」より確認・ダウンロードできます。

手順①改善活動の準備を行う

プロジェクトチームを立ち上げ、チームリーダーを選出します。プロジェクトメンバーは現場のマネジメント層および現場の中核人材を中心に、現状に問題意識を持ち、改善活動に前向きに取り組むことができる職員を選抜し、それぞれの位置づけや役割分担を明確にします。チームを組むことが難しい場合は、まず職員で集まり、それぞれの職員が考える課題を伝え合うことから始めましょう。

▼プロジェクトメンバー内の役割分担の例

プロジェクトオーナー:経営層、施設長等

プロジェクトリーダー:介護従事者層のリーダー、主任等

プロジェクトメンバー:介護従事者、ICT機器に慣れている職員等

プロジェクトは、経営層・マネジメント層・現場職員が目的を十分に理解し、納得したうえで、一丸となって取り組むことが重要です。そのため、プロジェクトが立ち上がったら、経営層から施設全体への取組開始のキックオフ宣言を行いましょう。

▼経営層によるキックオフ宣言の例

「本日から10週間に渡って、職場環境の改善を目的に改善活動に取り組みます。そこで、このプロジェクトを中心となって推進してもらうプロジェクトメンバーを紹介します。プロジェクトメンバーを核として、全職員でこのプロジェクトを成功させ、残業を減らしましょう!」

施設の中だけで活動に取り組む余裕がない場合には、外部の研修会に参加して視野を広げたり、コンサルタントなど第3者の力を借りて進めることもできます。

手順②現場の課題を見える化する

まずは課題を抽出し、普段、誰がどのような業務にどの程度の時間をかけているかを見える化します。業務そのものの必要性や体制・分担を見直すことで、大幅な業務効率化が期待できます。業務時間調査結果が出たら3M(「ムリ」「ムダ」「ムラ」)の視点でプロジェクトメンバーで考察してみましょう。

例:夜勤帯にキャリアの浅い職員のみの体制になっていないか(ムリ)職員間で残業等の労働時間に偏りがないか(ムラ・ムリ)など

<使用できるツール>

- 課題把握シート

- 気づきシート

- 因果関係図

- 課題分析シート

- 業務時間見える化ツール

手順③実行計画を立てる

抽出した課題を基に、課題解決に向けた道筋を設計します。解決すべき課題の優先順位と実際の取組を検討し、成果を測定する指標を定めます。

注意点としては、経験が豊富な職員ほど課題を分析せず思い付く対策を実施してしまう点です。経験や感覚に頼り過ぎず、客観的な事実や定量的な評価に基いて課題を分析したうえで、より多くの取り組み内容を検討することが重要です。

<使用できるツール>

- 改善方針シート

- 進捗管理シート

手順④改善活動に取り組む

まずはとにかく取り組み、試行錯誤を繰り返します。ここで重要なのは「とにかくまずはやってみる」という姿勢です。後は走りながら試行錯誤を繰り返し、まずは小さな改善事例を作り出しましょう。大きな改善は小さな改善の積み重ねから生まれます。また、他の職員の取組に対する心理的ハードルが下がり、新たなアイデアや工夫につながっていきます。改善活動はPDCAを回しながら、小さな成功事例を作り出し、継続することが非常に重要です。

手順⑤改善活動を振り返える

これまでの取組に対して、その成果を見える化するために効果測定を行います。あらかじめ定めた成果指標や観察のポイントを確認し、上手くいった点、いかなかった点を整理しましょう。

手順⑥実行計画を練り直す

上手くいった点、いかなかった点について分析を加え、描いた成果が得られなかった場合は、どこが計画とは違ったのか、より具体的に分析します。③の実行計画を立てた際に未着手の他の取組も含め、再度、実行計画を練り直し、PDCAを回しましょう。

業務の改善活動の支援・促し役

忙しい介護現場で業務改善を進めるには、意見を言いやすい環境づくりや職員同士の対話を促すことが重要です。この役割を担う人がいることで、業務改善がよりスムーズに進むため、業務改善の際は支援・促し役を立てましょう。プロジェクトリーダーやプロジェクトメンバーが自ら支援・促し役を担うこともありますが、職階は関係ありません。支援・促し役は、コミュニケーションにおいて、職員同士が安心して意見や知恵を出し合えるように場を作り、働きかけ、話し合いが活発になるよう促します。その結果、プロジェクトメンバーが自ら気づきを得る、メンバー同士がつながりやすくなる、自ら発言することで積極的になる、改善活動そのものが組織文化として根付きやすくなる、などの効果が期待できます。

支援・促し役に求められる心づかい

支援・促し役に求められる心づかいは以下の通りです。支援・促し役は話し合いを円滑にするためにこれらを心掛けましょう。

- 話し合いを円滑に進めるためには、出された意見を否定せず受け入れることが大切です。たとえ自分の考えと異なっていても、「そういう見方もあるんですね」と興味を持って受け止めましょう。

- 「そうは言っても…」といったネガティブな発言が出ることもありますが、その背景にある理由を丁寧に聞くことが重要です。

- 参加者を信頼し、「問いかけたら、しっかり聞く」、すぐに答えが出なくても「待つ」姿勢を大切にしましょう。

- 支援や促しの役割を担う人は、参加者が主体となる場づくりを意識し、中立的な立場を保ちながら、話し合いを誘導しないよう心掛けることが求められます。

生産性向上推進体制加算とは

2024年の介護報酬改定では、介護サービス事業所における生産性向上を評価するため、「生産性向上推進体制加算」が新たに設けられました。

この加算は、介護ロボットやICTなどのテクノロジーを導入することで、介護サービスの質を維持しながら、職員の負担軽減を図り、生産性向上の取り組みを推進することを目的としています。

生産年齢人口の減少と介護需要の増加という社会情勢の中で、介護人材の確保は大きな課題となっています。そのため、介護職員の処遇改善に加え、テクノロジーを活用した生産性向上の取り組みが重要な施策とされています。

生産性向上推進体制加算の単位数と算定要件

生産性向上推進体制加算(Ⅱ):1ヶ月あたり10単位

算定要件は以下の通りです。

- 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。

- 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。

- 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。

生産性向上推進体制加算(Ⅰ):1ヶ月あたり100単位

算定要件は以下の通りです。

- (Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること。

- 見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。

- 職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用など)の取組等を行っていること。

- 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。

生産性向上推進体制加算取得に必要なテクノロジー

生産性向上推進体制加算取得に必要なテクノロジーは以下の通りです。

- 見守り機器(利用者の離床状態等を感知し、職員に通知できる機器)

- インカム(マイクロホンが取り付けられたイヤホンをいう。)やビジネス用のチャットツールの活用による職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器

- 介護記録ソフトウェア等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。)

「介護記録作成の効率化に資するICT機器」には介護ソフトも含みます。上記の3つのテクノロジーのうち、1つ以上を使用することで生産性向上推進体制加算(Ⅱ)を算定することができます。今までツールの導入に踏み出せなかった事業所様は、この機会にツールを導入し、生産性向上と加算による事業所運営の安定に役立てましょう。

義務化された生産性向上委員会とは?

生産性向上推進体制加算を算定するには、利用者の安全確保やケアの質の維持、職員の負担軽減などを検討する委員会の設置が義務付けられています。2024年度介護報酬改定で導入されることとなり、3年間の経過措置が設けられているため、2027年度から本格的に実施されます。

この委員会では、以下の4つの項目について検討を行い、3ヶ月に1回以上、取り組みの実施状況を確認し、必要に応じて改善を図ることが求められます。

- 利用者の安全確保およびケアの質の向上

- 職員の負担軽減および勤務環境への配慮

- 介護機器の定期点検

- 職員に対する研修の実施

委員会には、現場職員の意見を適切に反映させるため、管理者だけでなく、介護業務を行う職員やユニットリーダーなど、幅広い職種が参画することが必要です。

介護現場の生産性向上の取り組みを進める上でのよくある質問

Q. 非協力的な職員がいる場合のアプローチは?

A.全員を一度に巻き込もうとせず、協力的な職員や前向きなユニットから小さく始めるのも一つの方法です。

まずは賛同してくれる職員と取り組みを進め、成果が見えてくると、最初は慎重だった職員も「それなら試してみようかな」と前向きな姿勢に変わることがよくあります。焦らず、じっくり待つことも大切です。

ネガティブな意見を口にする人は一定数いますが、「そんな考え方もあるかもしれないね」と軽く受け流し、必要以上に気にしすぎないことも重要です。関心を持ち、協力してくれる仲間は必ずいるので、前向きに進めていきましょう。

Q. 現場で業務の改善活動をやってみたいけど、どんな人にやってもらうのがいい?

A.新しいことに積極的に取り組んでくれる人に声をかけてみましょう。そうすることで、周囲の職員の関心を高め、前向きな意欲を引き出すことができます。

もし該当する人が思い浮かばない場合は、現場をよく知る管理者や主任に相談してみるのも一つの方法です。それでも見つからない場合は、人材不足の状況を認識し、業務改善活動の重要性を現場に訴えて、協力を呼びかけてみましょう。

Q. 管理者の意向や指示が大切だと思うけど、現場の職員がどんな事業所・施設にしていきたいかを聞いてもいいの?

A.ぜひ、現場の職員に「理想の介護とは何か」や「どのように仕事をしているのか」を聞いてみてください。現場の声に耳を傾けることは非常に重要です。

また、管理者層が抱えている問題意識や課題が明確であれば、それを現場に共有しましょう。現場の意見を反映させた上で、管理者の課題解決に向けた具体的な提案を募るのも一つの方法です。

Q. 1番最初の課題を選ぶポイントは?

A.業務改善活動には、参加者全員が楽しみながら取り組めるようにすることが大切です。初めての取り組みでは、できるだけみんなの意見を尊重し、「やってみたい」「できそう」と感じる課題を選びましょう。

業務改善活動は決して簡単なものではありません。取り組みを進めるためには、プロジェクトメンバーの気持ちに配慮することが重要です。初めての取り組みでは、どれほど重要な課題でも、あまりに大きくて複雑なものは避けた方が良いでしょう。長期間かかる可能性があるため、ワクワク感よりもプレッシャーが強くなり、メンバーの意欲を削ぐことになります。

Q. 5Sの並び順には意味があるの?

A.環境整備の5Sは、作業の順番にも重要な意味があります。まずは「整理」。必要なものと不要なものを分け、不要なものは捨てます。次に「整頓」。必要なものを「整頓」の考え方で、三定(定位置・定量・定番)や手元化を活用して整え、使いやすさを工夫します。整えた状態を維持するために行うのが「清掃」。整理→整頓→清掃がきちんと保たれているかを点検します。それを維持するためのルールや体制づくりが「清潔」。最後に、ルールや仕組みをうまく活用できるように人材育成の機会を設けることが「躾」です。

Q. 見様見真似で業務の改善活動に取り組みましたが結局忙しさや大きな成果がないことを理由に続いていない。再開するきっかけが欲しい 。

A.新しいことに取り組む姿勢こそが最も重要です。再開するためには、これまでの業務改善活動を見直し、練り直すことが必要です。その際のポイントは、まず「小さな成功体験や成功事例」を再確認することです。改善のきっかけが見えてきたら、そこに立ち戻りましょう。何事も、前向きに捉える努力がカギとなります。

もし頓挫した場面が明確なら、その部分に立ち戻り、再度取り組みを始めてみましょう。現場の声をしっかりと聞くことで、協力してくれる職員が現れるはずです。

Q. 現状維持を唱える声が多いけど、「決まりごと」として強く指示した方が良いの?

A.新しいチャレンジは、最初は負担に感じたり、取り掛かるまでに時間がかかることがあります。しかし、トップダウンで進めてしまうと、現場の職員は「やらされ感」や「押し付け感」を抱いてしまいます。

まずは「どんな事業所・施設にしたいか?」という視点で、ボトムアップのアプローチを取ります。現場の声に耳を傾け、「より良くしていくために一緒に取り組みましょう」といったポジティブな問いかけを行うことが大切です。

介護ソフトの導入で業務改善を行うならトリケアトプスがおすすめ

介護ソフトのトリケアトプスは、現場の負担を軽減し、効率化を行うためのソフトです。介護記録では日々の介護記録を入力すると実績(請求)へ連動し、自動で実施記録票などを作成します。利用者請求機能については、利用者選択方式で指定月から実績データを一括コピーできるので、毎月の事務作業が楽々こなせます。

最低220円と従量課金制のソフトでも最安値で使用でき、金額の上限金額もあるので安心。中規模事業者様や、事業立ち上げの際にも最適なソフトです。実績入力や国保連請求、利用者請求はもちろん、シフト作成やアプリ連携、LIFEやケアプランデータ連携など、低価格帯の介護ソフトながら、多くの機能が付いたコスパの良い介護ソフトです。

- 01 業界最安値

- トリケアトプスは従量課金制を採用しており、ご請求は使った分のみ。

最低220円/人~使用可能で、従量課金制のソフトの中でも業界最安値です。上限価格もあるため、事業所の規模が大きくなって、思ったより負担が大きくなってしまった…なんてこともなく安心です。

オプションによる追加費用も無しで、全ての機能を標準装備で使用可能です。 - 02 パソコンが苦手な人でも使いやすい画面

- ケアマネジャーやヘルパーさん、どんな人でも使いやすいよう、直感的にどこに何があるか、分かりやすい操作画面を設計しました。iOS/Androidのスマホアプリも対応しており、スマホからでも簡単に実績入力が行えます。

イメージキャラクターのトリケアちゃんが見守ってくれる、女性に人気の可愛い操作画面です♪ - 03 ご利用いただいている事業者様の92%が「サポートに満足」と回答

- ソフトの使い方で分からないことがあれば、お電話頂ければ、専任のオペレーターが丁寧に対応致します。

開発元が運営も行っているため、わからないことは丁寧にしっかりとご説明することができます。電話もつながりやすく、困っている時にすぐ頼っていただけます。 - 04 お客様のお声から機能を開発

- お客様から多くの声を寄せられた「こんな機能がほしい!」という機能を、他社では対応できないスピードでの実装を実現。ほぼ標準機能としてアップデートしているため、追加費用はいただきません。開発元がサポートも行っているため、ダイレクトに機能を反映することができます。

トリケアトプスは、最大3ヶ月間の無料体験を実施しています。 この機会にトリケアトプスをぜひお試しください。