介護の基礎知識

「地域包括ケアシステム」をわかりやすく解説!具体例や目的など

- 公開日:2025年04月02日

- 更新日:2025年04月02日

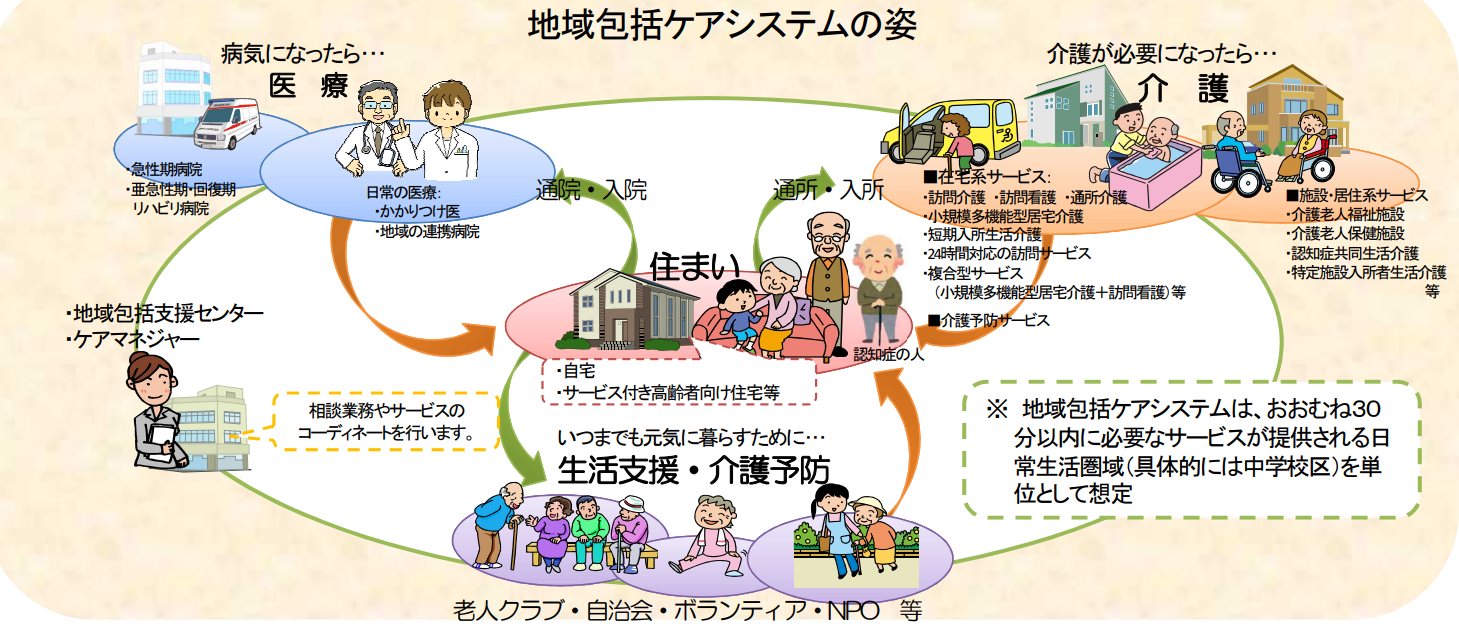

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための地域内で助け合う体制のことです。地域包括ケアシステムにおける地域の範囲は、「おおむね30分以内にサービスが提供できる日常生活圏」とされています。中学校の校区区域と同等の範囲といえばイメージしやすいでしょう。地域包括ケアシステムは介護保険制度の枠内でだけ完結するものではなく、介護保険制度と医療保険制度の両分野から、高齢者を地域で支えていくものとなります。

本記事では、地域包括ケアシステムの概要や仕組み、直面する課題とその対策、各自治体の実例について、分かりやすく解説します。

地域包括ケアシステムとは?

地域包括ケアシステムは、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据え、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう支援する仕組みです。要介護状態になっても、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供することを目的としています。

このシステムの推進は、平成26年(2014年)に制定された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律」(医療介護総合確保推進法)に基づいています。

高齢化の状況や地域の資源(医療機関、施設、NPOなど地域包括ケアを担う団体)の状況は、それぞれ異なります。したがって、各地域の実情に応じた取り組みが必要です。そのためには、自分たちの地域でどのようなニーズがあるのか、どのような資源が存在し、どの資源が不足しているのか、また、どのように資源を効果的に結びつけて活用できるのかを把握することが重要です。

出典:地域包括ケアシステム|厚生労働省

出典:地域包括ケアシステム|厚生労働省

地域包括ケアシステムの目的と目指す地域

地域包括ケアシステムの構築により、以下のような地域の実現を目指しています。

① 退院後、自宅で訪問診療や訪問看護、リハビリなどを医師や看護師から受けることができます。

② デイサービスなどの介護保険サービスに加えて、配食、見守り、買い物支援など、日常生活に必要なサービスも提供されます。

③ 地域の体操教室や趣味の集まりに参加し、他の人々と交流しながら、生きがいを感じつつ、身体機能を維持できます。

④ 生活に必要なさまざまなサービスが、適時に調整されて切れ目なく提供されます。

⑤ サービスは、中学校区を基本とした圏域ごとに整備され、概ね30分以内に①~④のサービスを受けることができます。

2025年までに、このような理想の地域を構築しておくことで、人口が減少・高齢者が増加する中で、担い手が減少しても、高齢者が自立した生活を続けられる状況を実現することができます。また、今後高齢者しかいない世帯が増加する見込みのため、その際介護が必要な状態になっても、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けることができるようにするために地域包括ケアシステムが必要です。

地域包括ケアシステムのメリット

地域包括ケアシステムの導入により、高齢者が医療、介護、生活支援などを必要に応じて受けることができ、地域全体で支える体制が整います。ここでは、地域包括ケアシステムのメリットについて紹介します。

介護や医療サービスを受けながら自宅で過ごせる

地域包括ケアシステムが機能すると、在宅医療を提供する医療機関と介護サービス事業者との連携が強化されます。これにより、要介護者は自宅にいながら、一貫した質の高い医療と介護を受けることができるようになります。

従来、医療ケアが必要な高齢者は入院する必要があり、在宅での介護には多くの障壁がありましたが、地域包括ケアシステムの導入により、医療と介護が密に連携することで、在宅医療の基盤が整備され、在宅でのケアが実現しやすくなっています。

自身や家族が介護を必要とするようになったときに、介護を受けたい場所の希望を調査したアンケートによれば、自宅での介護を希望する方は70%を超えています。多くの高齢者が施設や病院ではなく、住み慣れた自宅で過ごしたいと考えており、その希望を尊重できることは、システムの大きな利点と言えるでしょう。

高齢者の社会参加を促進

地域包括ケアシステムでは、高齢者を「支援を受ける側」と「支援を提供する側」の2つの側面で捉えています。比較的元気な高齢者には、老人クラブやボランティア活動など、積極的に社会に参加してもらいます。

こうした活動を通じて、社会とのつながりが深まり、「生きがい」や「生活のハリ」を感じることができ、これが介護予防にもつながります。地域包括ケアシステムは、高齢者が地域内で役割を持ち、自分らしく生きるための支えとなるのです。

地域特有の課題に対応するサービスの提供が行える

地域包括ケアシステムが機能すると、地域の特性に応じたきめ細かなケアが可能になります。たとえば、「買い物」や「見守り」などの生活支援は、農村部と都市部では異なる形態を取るでしょう。

また、要介護者の状態によっても必要なケアは異なります。地域単位で細やかな対応を行うことで、各地域のニーズに柔軟に応え、介護が必要な高齢者の生活の質が向上します。

家族の負担を軽減し、認知症高齢者が自宅で過ごすサポートが行える

地域包括ケアシステムとともに、認知症患者を地域でケアする取り組みも進んでいます。「認知症サポーター」や「認知症カフェ」など、地域での支援が拡充しています。

認知症サポーターは、認知症に関する豊富な知識を持ち、地域で認知症患者やその家族を支える役割を担います。認知症カフェでは、患者や家族が集まり、情報交換や悩みを共有することができます。これらの活動が広がることで、認知症患者とその家族が孤立することなく、穏やかに自宅で過ごせる環境が整います。

地域包括ケアシステムの中核となる「地域包括支援センター」とは?

地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムを推進する中核的な組織です。原則として、中学校区(人口2~3万人程度)に1カ所設置され、住民が30分以内に必要なサービスへアクセスできることを目標としています。65歳以上の高齢者やその家族は、要介護度に関わらず誰でも利用可能です。令和5年4月末時点で、全国に約5,400カ所以上が設置されており、その約8割は市町村から委託を受けた社会福祉法人、社会福祉協議会、医療法人などによって運営されています。

地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などが配置され、チームで多様な業務に対応しています。業務は大きく「介護予防支援事業」と「包括的支援事業」の2つに分かれます。

- 1. 介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)

- 要支援認定を受けた高齢者や、介護が必要になるリスクが高い65歳以上の高齢者を対象に、要介護状態の予防を目的とした支援を行います。具体的には、対象者の心身の状態や生活環境を把握し、介護予防サービスやその他の福祉サービスを適切に利用できるよう、個別の介護予防ケアプランを作成します。

- 2. 包括的支援事業

- 包括的支援事業は、以下の3つの要素で構成されています。

① 総合相談

高齢者やその家族が、医療・介護・福祉に関する相談を一元的に行える窓口を提供します。相談者の状況を詳細に把握した上で、適切なサービスや制度を案内し、必要に応じて関係機関と連携して支援を行います。

② 包括的・継続的ケアマネジメント

地域全体の支援ネットワークを強化し、医療・介護サービスの提供者同士が連携できる体制を整えます。具体的には、ケアマネージャーの支援や地域ケア会議の開催を通じて、継続的な支援を実現します。

③ 権利擁護

判断能力が不十分な高齢者の権利を守るため、権利侵害の防止や対応を行います。具体的には、高齢者虐待の防止・対応、消費者被害や詐欺への対策、成年後見制度の活用支援などが含まれます。

地域包括ケアシステムを構成する5つの要素

地域包括ケアシステムは、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」の5つの要素で構成され、これらが互いに連携しながら機能することを目指しています。以下は地域包括ケアシステムの活動内容をわかりやすく図解にしたものです。

出典:<地域包括ケア研究会>地域包括ケアシステムと地域マネジメント

出典:<地域包括ケア研究会>地域包括ケアシステムと地域マネジメント

このイラストが示すように、地域包括ケアシステムは、高齢者が安心して暮らせる「住まい」を基盤とし、介護予防や生活支援を充実させることで健康的な生活を維持する仕組みです。さらに、医療・介護・福祉のサービスを必要なときに適切に利用できる環境を整えることを目的としています。

それでは、地域包括ケアシステムを支える5つの要素について、具体的に説明していきます。

1. 住まい

地域包括ケアシステムにおける「住まい」とは、高齢者が生活する場のことで、自宅だけでなく介護施設なども含まれます。これはシステムの基盤となる重要な要素です。単に居住場所を確保するだけでなく、賃貸契約時の保証人の手配や手続きの支援なども含まれます。高齢者が希望に合った住まいを選べるようにし、経済的な負担にも配慮しながら、プライバシーと尊厳が守られた住環境を整備することが大切です。

- 具体的なサービス例:高齢者向けのバリアフリー住宅や、地域の支援が受けられる共同住宅など、住みやすい環境の提供が行われます。

2.医療

「医療」の分野では、日常的な診察や健康管理を担う「かかりつけ医」や「連携病院」と、病気やケガなどの緊急時に対応する「急性期病院」が連携し、切れ目のない医療を提供します。地域の医療機関同士が密に情報共有し、連携を強化することで、在宅医療から入院、退院後の在宅療養への移行がスムーズに行われ、高齢者が必要な医療を適切なタイミングで受けられる体制を整えます。

- 具体的なサービス例:病気になった際の入院などを急性期病院等が担い、日常の医療をかかりつけ医や地域の連携病院が担います。

3.介護

「介護」には、在宅系介護サービス(訪問介護・訪問看護など)と、施設・居住系介護サービス(特別養護老人ホーム、介護療養型医療施設、小規模多機能型居宅介護など)の2種類があります。これらのサービスは利用者の状態に応じて柔軟に切り替えることができ、医療と連携しながら提供されることで、高齢者が住み慣れた環境で安心して生活できるよう支援します。

- 具体的なサービス例:介護が必要になったときに、デイサービスや訪問介護、訪問リハビリテーションなどの介護を受けられる体制を整えます。

4.予防

「予防」は、高齢者が要介護状態になるのを防ぎ、できるだけ長く自立した生活を送るための取り組みです。自治体が提供する介護予防サービスや、ボランティア団体による見守り・安否確認活動などが含まれます。また、高齢者が地域活動や社会参加の機会を持つことも重要です。特に、高齢者自身が要介護者の生活支援に関わることで、健康維持や介護予防にもつながります。

- 具体的なサービス例:老人会、自治体、ボランティア、NPO法人等が主体となり、カフェやサロンの開催、交流サロン、コミュニティカフェ、外出支援などを行います。

5.生活支援

「生活支援」は、高齢者が自宅で安心して暮らせるよう、日常生活をサポートするサービスです。買い物支援、見守り、配食、安否確認などが含まれ、自治体、老人会、ボランティア、NPO法人、地域住民などが協力しながら支援を行います。

このような支援を充実させることで、高齢者が地域社会の中で安心して暮らし続けられる環境を整えることができます。

- 具体的なサービス例:老人会、自治体、ボランティア、NPO法人等が主体となり、食材配達や家事援助、配食+見守りなどを行います。

地域包括ケアシステムを機能させる4つの「助」

地域包括ケアシステムが効果的に機能するためには、「自助」「互助」「共助」「公助」という4つの「助」が重要な役割を果たします。これらの助け合いの枠組みを通じて、高齢者が地域で安心して暮らせるよう支援する仕組みが整えられています。それぞれの「助」の具体的な内容は以下のとおりです。

1.自助

自分自身の力で生活の課題を解決し、主体的に生活を管理することを指します。具体的には、以下のような取り組みが挙げられます。

- 日常生活を自分でこなす

- 健康管理やセルフケアを意識する

- 必要なサービスを自ら選び、購入する

自助の意識を高めることで、より長く自立した生活を維持することができます。

2. 互助

家族や友人、地域の仲間など、身近な人同士で支え合うことを指します。具体的な例として、以下のような活動が含まれます。

- 当事者団体による支援活動

- 高齢者によるボランティアや生きがい就労

- 地域の住民組織やボランティア活動

- NPOや自治会などによる助け合い

制度に基づかない、自発的な支え合いが、地域のつながりを深める重要な役割を果たします。

3. 共助

公的な制度に基づく相互扶助の仕組みで、介護保険や医療保険など、利用者が費用を分担して支え合う仕組みを指します。これにより、高齢者が必要なサービスを安定的に受けられるようになっています。

4. 公助

地域包括ケアシステムが抱える課題

地域包括ケアシステムの構築は高齢化社会への対策として多くのメリットがありますが、いくつか課題も抱えています。以下に主な課題とその詳細を解説します。

認知不足・わかりづらさ

地域包括ケアシステムの認知度が十分に浸透しておらず、また、その仕組みや地域包括支援センターの役割について、国民の理解が不足していることが課題の一つです。本システムの構成要素や運用の枠組みは決められていますが、実際の運用は各自治体に委ねられています。そのため、システム全体の説明が抽象的になりやすく、住民にとって分かりにくいものとなっています。

この課題を解決するためには、国全体として地域包括ケアシステムの重要性を広く周知するとともに、地域住民一人ひとりが果たす役割について、より具体的な情報を伝える必要があります。

地域格差

地域包括ケアシステムは、各地域の高齢化状況や特性に応じて構築されるため、提供されるサービスに地域差が生じやすいという課題があります。

特に、都市部ではNPOやボランティア団体が多く、「互助」の仕組みが比較的整いやすい傾向にあります。一方、人口の少ない地方では支援団体や人材が不足し、十分なサービスを提供することが難しい場合があります。こうした地域格差を是正するためには、地方自治体の支援強化や、地域間でのノウハウ共有が求められます。

各機関の連携を推進する人材不足

地域包括ケアシステムでは、医療機関、介護施設、NPO、ボランティア団体など、多様な組織が連携することが不可欠です。また、住民への情報提供や協力の呼びかけも重要な役割を担います。

しかし、これらの組織を横断的にまとめ、ネットワークを構築・推進する人材が不足しているという問題があります。

地域包括ケアシステムの課題解決に向けた取り組み

地域包括ケアシステムが抱える課題を解決するためには、以下のような取り組みが有効と考えられます。

1. 情報の普及と啓発

地域包括ケアシステムの仕組みや地域包括支援センターの役割を、住民に広く周知することが重要です。自治体や関係機関が積極的に情報発信を行い、住民一人ひとりの理解を深める取り組みが求められます。

2. 人材の育成と確保

地域包括ケアシステムを円滑に推進するためには、連携を担う人材の発掘・育成が不可欠です。専門職の育成を強化するとともに、高齢者の再雇用を促進することで、人材不足の解消と介護予防の両立を目指す取り組みも注目されています。

3. 民間企業の活用

地方では、人口減少や財源不足により、公的な制度やボランティア団体だけで十分な支援体制を構築するのが難しい場合があります。そのため、地域の規模に応じた公的支援の強化に加え、民間企業の参入を促進し、人材不足を補うことも重要な対策の一つです。

4. 取り組み事例の共有

地域包括ケアシステムの構築に向けた成功事例を積極的に発表・共有し、各自治体が参考にできる環境を整えることが必要です。

厚生労働省では、「地域包括ケアシステムの構築に関する事例集」というデータベースサイトを提供しており、全国の取り組み事例を検索・活用できるようになっています。こうした情報の共有を進めることで、より効果的なシステムの構築が可能となります。

【事例紹介】地域包括ケアシステムにおける各自治体の取り組み

ここでは、各自治体の地域包括ケアシステムの取り組みをご紹介します。

東京都世田谷区

東京都世田谷区の取り組みは、都市型の地域包括ケアシステムの一例です。区は独自に高齢者実態把握調査を実施した結果、一人暮らしまたは高齢者のみの世帯が約半数を占めることが分かりました。

特徴的なのは、地域包括ケアシステムの5つの構成要素をバランスよく取り入れ、それぞれの連携強化に注力している点です。医療分野では、ケアマネージャーと医師で構成される協議会を発足させ、在宅医療体制を充実させるなど、医療と介護の連携を深めています。

新潟県長岡市

長岡市の取り組みは、地域内で完結する支援体制の構築を目指しています。市内13ヵ所にサポートセンターを設置し、医療、介護、住まい、予防、生活支援などのサービスを一体的に提供しています。

この取り組みでは、地域住民の理解を深めるために創意工夫がなされており、例えば、小規模多機能型居宅介護事業所を町内の祭りの休憩所として活用することで、地域住民との交流を促進し、協力体制を築いています。

鳥取県南部町

南部町の取り組みは、軽度の要介護者や低所得者向けの住まいの拡充に重点を置き、高齢者の居場所を提供し、孤立を防ぐことです。空き家を借り受け改修し、費用を抑えて利用しやすい料金設定の共同住宅を提供しています。

この住宅の提供に加え、医療・介護サービスや互助による配食、見守りサービスなど、地域密着型の支援を行っています。

千葉県柏市

千葉県柏市では、市が主体となり、医師会などの様々な職種と連携を深め、在宅医療の推進と医療・介護の連携を進めています。医療・介護・看護の関係団体が連携のルール整備を行い、高齢化に備えた地域づくりを目指しています。

主に、主治医・副主治医制度の構築や、医療・看護・介護の連携体制の確立を進めるとともに、在宅医療に携わる診療所や訪問看護を充実させる取り組みがなされています。

三重県四日市市

四日市市では、社会福祉法人が中心となり、地域住民や自治会との連携を深め、高齢者の生活支援拠点を新設しました。高齢者が多く住む団地の中心に空き店舗を活用し、孤立防止の拠点として整備しています。

その後、地域住民や自治会が中心となり、住民組織「ライフサポート三重西」が発足し、配食や買い物支援などの生活支援サービスを安価で提供しています。

大分県竹田市

竹田市の取り組みは、介護予防に特化しています。介護保険外のサービスを通じて、高齢者が自立した生活を支える体制を構築しています。

「暮らしのサポートセンター・久住『りんどう』」では、様々な通所型の予防サービスを展開し、地域コミュニティの拠点としても機能しています。地域で助け合う「互助」の精神が広がるきっかけとなり、支援を受ける側も支援する側になるという考え方を促進しています。

熊本県上天草市

天草市湯島地区は、高齢化率が50%と高いものの、離島という地理的制約から介護サービス事業所が不足していました。高齢者が住み続けるためには、地域に合った介護福祉サービスの基盤整備が求められます。

地区内の65歳以上の単身世帯に緊急通報システムを導入し、見守り体制を強化しました。また、ヘルパー11名を養成し、介護予防事業に従事させるなどの対策を講じています。

埼玉県川越市

川越市では、認知症患者とその家族への支援に特化した取り組みを行っています。認知症に関する正しい知識の普及や、介護者への支援を強化するために、地域包括支援センターが中心となって「認知症家族介護教室」や「オレンジカフェ」の開催を行っています。

これらの活動を通じて、認知症患者とその家族の支援体制が整備され、地域での交流や情報共有が進んでいます。

鹿児島県大和村

大和村では、住民主体で地域のつながりを再構築する取り組みを行っています。高齢化率が高い地域において、住民が協力し合い、「地域支えあいマップ」の作成を進めることで、地域のつながりが再生され、介護予防や生活支援の活動が活発化しています。

鳥取県境港市・米子市

境港市・米子市の取り組みは、特別養護老人ホームの運営法人が持つノウハウを地域に展開するものです。介護サービス拠点が少ない地域で、特養の職員が持つ専門的な知識を活かし、24時間対応できる定期巡回サービスを提供しています。

高齢者の暮らしを支える、地域包括ケアシステムのさらなる強化

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、今後ますます重要性を増していく仕組みです。これは、現在医療や介護サービスを利用している高齢者だけでなく、将来的に介護保険サービスを利用する可能性のある地域住民全員に関わるものと言えます。

しかし、地域包括ケアシステムはその必要性に対して十分に認知されておらず、推進する人材の不足や地域ごとの制度格差など、依然として多くの課題を抱えています。

持続可能な地域包括ケアシステムの構築には、住民一人ひとりが関心を持ち、幅広い人材を確保・活用することが不可欠です。さらに、自治体や地域住民、民間企業が連携し、官民一体となって協力することが、今後の発展において重要な鍵となるでしょう。