介護の基礎知識

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実地指導(運営指導)の対策とは?

- 公開日:2025年01月07日

- 更新日:2025年09月11日

実地指導は行政の担当者が事業所を訪れ、適正な介護保険サービスが運営されているかを調査するものです。突然実地指導のお知らせが届くと驚かれる事業所様も多いのではないでしょうか。

介護保険法や指定基準に違反が見つかれば、監査に発展し、行政処分や介護報酬の返還を求められる可能性があります。しかし、実地指導は全ての事業所に平等に実施されるものであり、不正を暴くことが目的ではありません。むしろ、事業所運営の見直しや改善の機会と捉え、前向きに対応することが大切です。

本記事では、実地指導とは何かや、監査との違い、定期巡回・随時対応型訪問介護看護にて必要な対策や書類について解説します。実地指導対策を通して、適切な事業所運営を目指しましょう。

実地指導とは

実地指導とは、介護保険法の目的を達成するために、都道府県などの担当者が介護サービス事業所を訪問し、適切な事業所運営が行われているかを確認する手続きです。行政が行う指導には大きく分けて「集団指導」と「実地指導」の二種類があります。

集団指導は、指定申請先となる管轄行政が主催し、複数の介護事業所を一箇所に集めて開催する形式です。一方、実地指導は、個々の介護サービス事業所を対象に直接行われることが特徴です。

実地指導の頻度については、事業所の指定有効期間内に少なくとも1回は実施されることを基本としており、全ての事業所において定期的に実施されるものとされています。

実地指導の目的

実地指導の最大の目的は、高齢者の尊厳を守り、良質なケアが提供される体制を維持・向上させること、さらに高齢者虐待を防止することで、介護保険制度への信頼を保ち、その持続可能性を確保することです。

「良質なケアが提供される体制を維持すること」は、サービス利用者や社会だけでなく、介護事業所にとっても極めて重要な課題です。つまり、実地指導は「行政との対立」ではなく、行政と協力しながら、介護保険制度やサービスの健全な運営を継続していくための重要な取り組みといえます。

実地指導の内容

実地指導の主な内容は、介護サービスの実施状況指導・最低基準等運営体制指導・報酬請求指導の3つです。

介護サービスの実施状況指導

介護サービスの実施状況指導は、ケアマネジメント・プロセスに基づくサービス実施がされているか、高齢者虐待や適切な手続きを経ていない身体拘束が行われていないか確認されます。虐待や身体拘束に関わる行為やそれらがもたらす影響についての理解を深め、防止に向けた取り組みの促進を行います。

最低基準等運営体制指導

最低基準等運営体制指導では、個別の介護サービスの質を確保するための体制に関する事項について確認されます。

報酬請求指導

報酬請求指導は、以下の点を確認し、適切な運営と請求を促すことを目的としています。

- 報酬基準に基づく実施体制の確保

- 一連のケアマネジメントプロセスに沿ったサービス提供

- 多職種との連携によるサービス実施

上記の基本的な考え方や算定条件に基づいた運営・請求が行われているか、ヒアリングを通じて確認し、指導を行います。この指導は、不適正な請求を防止するとともに、サービスの質を向上させることを目指しています。

実地指導は以下の「介護保険施設等運営指導マニュアル」に基づいて実施されます。

実地指導と監査の違い

行政から通知が来たとき、それが実地指導なのか、監査なのか、一見わからないことがあります。以下では、実地指導と監査の違いについて解説します。

事前通知のあり・なし

監査は通常、事前通知が行われないことがほとんどです。しかし、仮に事前通知がある場合には、実地指導とは異なる根拠条文が明確に記載されています。

一方で、実地指導であっても、まれに事前通知が行われないケースがあります。

事前通知がなく行政の担当者が事業所を訪問した際には、実地指導と監査の用語を正確に使い分けていない場合があるため、必ず根拠条文を確認するようにしてください。

実施の目的

実地指導は、事業所が指定基準を遵守し、適切な介護サービスを提供するとともに、正確な介護報酬の請求を行うことを目的として実施されます。そのため、原則としてすべての事業所を対象にランダムで行われます。

一方、監査は、収集した情報から人員基準や設備基準、運営基準などの指定基準違反や不正請求が確認された場合、またはその疑いがある場合に実施されます。

また、監査は運営基準等の指定基準違反や不正請求の疑いに基づいて行われることから、調査内容もそれに応じて具体的かつ厳しい場合が多いです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実地指導のチェック項目

実地指導で確認される事項は多岐にわたり、提供するサービスごとに特徴があります。

以下では定期巡回・随時対応型訪問介護看護にて特に確認される項目を一部ご紹介します。

個別サービスの質に関する事項

- 利用申込者又はその家族へ説明を行い、同意を得ているか

- 重要事項説明書の内容に不備等はないか

- サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか

- サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスとの密接な連携に努めているか

- 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか

- 居宅サービス計画等にサービス提供日及び内容、介護保険法第 42 条の2第6項の規定により利用者に代わって支払いを受ける費用の額等が記載されているか

- サービス提供記録に提供した具体的サービス内容等が記録されているか

- 生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等(身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を含む)を行っていないか

- 身体的拘束等を行う場合に要件(切迫性、非代替性、一時性)を全て満たしているか

- 身体的拘束等を行う場合、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか

- サービスの日時等については居宅サービス計画の内容及び利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ決定しているか

- 定期的に利用者の居宅を訪問しアセスメントを行っているか

- 主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望を踏まえて、療養上の目標、当該目標達成のためのサービス内容等が記載されているか

- 利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の実施状況を把握し適宜計画が変更されているか

- 訪問看護報告書は作成されているか

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項

- 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか

- 必要な専門職が配置されているか

- 必要な資格を有しているか

- 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か

- 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか

- 利用者からの費用徴収は適切に行われているか

- 領収書を発行しているか

- 緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか

- 運営における以下の重要事項について定めているか

1.事業の目的及び運営の方針

2.従業者の職種、員数及び職務の内容

3.営業日及び営業時間

4.指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額

5.通常の事業の実施地域

6.緊急時等における対応方法

7.合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法

8.虐待の防止のための措置に関する事項

9.その他運営に関する重要事項 - サービス提供は事業所の従業者によって行われているか

- 資質向上のために研修の機会を確保しているか

- 性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか

- 感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか

- 従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を定期的に実施しているか

- 定期的に計画の見直しを行い必要に応じて計画の変更を行っているか

- 感染症の発生又はまん延しないよう次の措置を講じているか

・ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会開催(おおむね6月に1回以上)、その結果の周知

・ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備

・ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の定期実施 - 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか

- 退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか

- 広告は虚偽又は誇大となっていないか

- 苦情受付の窓口を設置するなど、必要な措置を講じているか

- 苦情を受け付けた場合、内容等を記録し、保管しているか

- 介護・医療連携推進会議を概ね6月に1回以上開催しているか

- 介護・医療連携推進会議において、活動状況の報告を行い、評価を受けているか

- 介護・医療連携推進会議で挙がった要望や助言が記録されているか

- 介護・医療連携推進会議の会議録が公表されているか

- 市町村、利用者家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか

- 事故状況、事故に際して採った措置が記録されているか

- 損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行っているか

- 虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じているか

・ 虐待の防止のための対策を検討する - 委員会の定期開催及びその結果の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者への周知

・ 虐待の防止のための指針の整備

・ 虐待の防止のための研修の定期実施 - 上記の措置を適切に実施するための担当者を置いているか

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実地指導で確認される必要書類

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のの実地指導で確認される書類は以下の通りです。

- 重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)

- 利用契約書

- サービス担当者会議の記録

- 居宅サービス計画

- サービス提供記録

- 身体的拘束等の記録(身体的拘束等がある場合)

- 居宅サービス計画

- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)

- アセスメントの結果がわかるもの

- モニタリングの結果がわかるもの

- 訪問看護報告書

- 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)

- 従業者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム)

- 資格要件に合致していることがわかるもの(例:資格証の写し)

- 管理者の雇用形態がわかるもの

- 管理者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)

- 管理者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム)

- 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等

- 請求書

- 領収書

- 運営規程

- サービス提供記録

- 運営規程

- 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)

- 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかるもの

- 研修の計画及び実績がわかるもの

- 職場におけるハラスメントによる就業環境悪化防止のための方針

- 業務継続計画

- 研修の計画及び実績がわかるもの

- 訓練の計画及び実績がわかるもの

- 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催状況・結果がわかるもの

- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針

- 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施状況・結果がわかるもの

- 個人情報の利用に関する同意書

- 従業者の秘密保持誓約書

- パンフレット/チラシ

- web 広告

- 苦情の受付簿

- 苦情への対応記録

- 介護・医療連携推進会議の記録

- 市町村、利用者家族、居宅介護支援事業者等への連絡状況がわかるもの

- 事故に際して採った処置の記録

- 損害賠償の実施状況がわかるもの

- 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催状況及び結果がわかるもの

- 虐待の防止のための指針

- 虐待の防止のための研修の計画及び実績がわかるもの

- 担当者を置いていることがわかるもの

これらの資料は、サービスの質や適切なサービス提供のために必要な帳票類が整備されているかを確認するためのものです。サービス種別によって必要な資料は異なるため、年に一度以上の自己点検を行い、帳票の整備状況を確認することが重要です。

各サービス種別で求められる書類については、厚生労働省が提供している「確認項目及び確認文書」の資料を参照してください。

必要書類がない場合

事前提出書類の準備中に不備が発覚した場合、最も避けるべき行為は書類の「偽造」です。

例えば、定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、利用者のサービス提供記録やモニタリング記録を適切に作成・保管することが求められています。もし特定の月の記録が抜けている場合でも、実際にサービス提供やモニタリングを行い、メモや記録が残っているのであれば、後から記録を作成すること自体は問題ありません。

しかし、実際にはサービス提供やモニタリングを行っていないにもかかわらず、あたかも実施したかのような記録を作成する行為は、明確な「偽造」に該当します。

監査において、介護事業所が報告や帳簿書類の提出・提示命令に従わず、または虚偽の報告をした場合、これ自体が指定の効力停止や指定取消処分の理由となります。さらに、実地指導中に偽造が発覚した場合、具体的な不正の疑いが明らかになれば監査に切り替えられ、厳しい行政処分を受ける可能性が高まります。

一方で、書類に不備があった場合でも、真摯に反省し、改善に向けた姿勢や取り組みを示せば、指定の効力停止や指定取消といった重い行政処分に至ることはまれです。実地指導前の事前確認で不備を発見した場合には、指摘される前に改善策を示すことを検討しましょう。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実地指導のチェックリスト・自己点検票とは?

自己点検票とは、介護保険法で定められた基準(人員基準・設備基準・運営基準)や介護報酬の算定が適切に行われているかを、事業所が自ら確認するためのチェックリストです。自己点検を行うことで、実地指導のよくある指摘事項を把握し、対策することができます。実地指導(運営指導)を受ける事業所は、指導の実施前に自己点検票を活用して事前チェックを行うことが求められます。指定権者のホームページから自己点検票をダウンロードし、内容を確認しましょう。

ここでは一例として、東京都が公開している通所介護事業の自己点検票を基に、その一部の内容をご紹介します。

人員基準

1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数

(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所ごとに置きべき従業員の員数は次のとおりとなっているか。

①オペレーター

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯を通じてオペレーターが1以上確

保されるために必要な員数となっているか。

※オペレーターとは、随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応する定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。

イ オペレーターは、下記の資格要件を満たしているか。

①看護師・准看護師、②介護福祉士、③医師、④保健師、⑤社会福祉士又は介護支援専門員

※なお、所定の要件を満たす場合、1年以上(あるいは3年以上)サービス提供責任者の業務に

従事した経験者を充てることが可能。

ロ オペレーターは提供時間帯を通じて1以上配置しているか。

※ただし当該事業所に常駐している必要はなく、サービスを行なう訪問介護員等に同行し、地域

を巡回しながら利用者からの通報に対応することも差し支えない。

ハ オペレーターは、専らその職務に従事する者となっているか。

※ただし、利用者の処遇に支障がない場合は当該事業所の定期巡回サービス等の職務又は利

用者以外からの通報を受け付ける業務に従事することができる。

※また、入所者等の処遇に支障がないと認められる場合に、当該事業所の同一敷地内の施設等

の職員をオペレーターとすることができる。

ニ オペレーターのうち1名以上は、常勤の看護師、准看護師、介護福祉士、医師、保健師、社会

福祉士又は介護支援専門員となっているか。

②定期巡回サービスを行う訪問介護員等

定期巡回サービスを行う訪問介護員等の員数は、交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適

切な定期巡回サービスを提供するために必要な員数となっているか。

③随時訪問サービスを行う訪問介護員等

随時訪問サービスを行う訪問介護員等の員数は、提供する時間帯を通じて専ら随時訪問サービ

スの提供にあたる訪問介護員等が1以上確保されるために必要な員数となっているか。

※ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該事業所の定期巡回サービス等の職務に従事

することができる。

※また、当該事業所のオペレーターが随時訪問介護サービスに従事することができる。

④訪問看護サービスを行う看護師等

次に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ次に定める員数を確保しているか。

イ 保健師、看護師又は准看護師:

常勤換算方法で2.5以上(うち1名は常勤の保健師又は看護師)

ロ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:

当該事業所の実情に応じた適当数(配置しないことも可能)

※常時、当該看護職員のうちの1人以上の者との連絡体制を確保しなければならないこと。

※指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受

け、かつそれが同一事業所で一体的に運営されている場合に、イの基準を満たすときは、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者はイの員数を満たしているものとみなす。

⑤計画作成責任者

当該事業所の従業者であって、看護師、介護福祉士等であるもののうち1名以上を定期巡回・随

時対応型訪問介護看護計画の作成に従事する者としているか。

2 管理者

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。

※ただし、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は、当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある

他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

設備に関する基準

1 設備及び備品等

(1) 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、サービスの提供に必

要な設備及び備品等を備えているか。

※特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること。

(2) 当該事業所ごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携

帯させているか。

1 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等

2 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等

※上記「1」については、オペレーターが所有する端末から常時利用者の情報にアクセスできる体

制が確保されていれば、必ずしも当該事業所において機器等を保有する必要はない。

(3) 利用者が援助を必要とする状態になったときに適切にオペレーターに通報できるよう、利用者

に対し、通信のための端末機器(ケアコール端末)を配布しているか。

※ただし、利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りではな

い。

実地指導のポイント

実地指導(運営指導)において指摘や指導を受けないために、以下の対策ポイントを押さえておきましょう。

1.算定要件の理解と確認

基本報酬や加算の算定要件を正しく理解し、要件を満たした上で適切に算定されているか確認します。

2.介護報酬と実績の一致確認

請求した介護報酬と実際のサービス提供実績に差異がないかを定期的にチェックします。

3.書類の定期的な確認

書類に不備がないか、日頃から定期的に確認を行います。

4.記録の適切な保管

研修の実施状況や利用者から寄せられた苦情の内容を記録し、必要に応じて確認できるようにしておきます。

5.整理整頓と清潔な環境維持

事務所内を常に整理整頓し、清潔な状態を保つよう努めます。

これらのポイントを実践することで、実地指導時の指摘や指導を未然に防ぐことができます。

実施指導に関するQ&A

Q.当日は何人の職員が来るの?

A.当日に来所する職員の人数や氏名、担当部署については、事前に送付される通知書に記載されています。部署ごとに調査に来る場合もあるため、職員数が多くても過度に身構える必要はありません。

Q.質問には全て答えなければならないの?

A.実地指導は事前に日時が通知されるため、当日はシフト調整を行い、事業所の運営状況やサービス提供に詳しい職員(運営担当者、人員担当者、利用者担当者など)を可能な限り出勤してもらう必要があります。

その場で的確に回答することで、事業所が適切に運営されていることを印象付け、信頼度の向上や追加調査の軽減につながります。

ただし、質問内容によっては、必ずしもその場で全て回答する必要はありません。

例えば、「正確な回答のため、関連書類を確認した後で改めてお答えします」のように回答することも可能です。ですが、質問に対して多く「分かりません」と答えると、事業所に対する不信感を招く恐れがあるため注意が必要です。

Q.実地指導にかかる時間はどのくらい?

A.実地指導の所要時間は、事前に送付される通知書に具体的な時間が記載されていますが、基本的には丸一日がかりと考えておくべきです。そのため、対応する職員については、シフトを調整し、可能な限り時間を確保できるようにしておいてください。

まとめ

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実地指導とは、介護保険法の目的を達成するために、都道府県などの担当者が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を訪問し、適切な事業所運営が行われているかを確認する手続きです。実地指導の最大の目的は、高齢者の尊厳を守り、良質なケアが提供される体制を維持・向上させること、さらに高齢者虐待を防止することで、介護保険制度への信頼を保ち、その持続可能性を確保することです。

実地指導での調査の内容の主たる部分は、事前に準備を求められる書類関係のチェックです。実地指導のお知らせが届いてから慌てないためにも日々の書類管理を徹底することが非常に重要です。

紙での介護記録の保管にお悩みなら介護のクラウドストレージサービスの「トリケアドライブ」がおすすめ

実地指導の際に慌てないためにも、日頃から書類の整理を行っておくことは非常に重要です。その際、書類管理を紙で行っていると、以下のようなお悩みがある事業所様も多いのではないでしょうか?

- 紙での介護記録の保管は保管場所の確保が難しい

- カンファレンスや実地指導の際に過去の情報をすぐに取り出せない

- セキュリティ面で不安がある

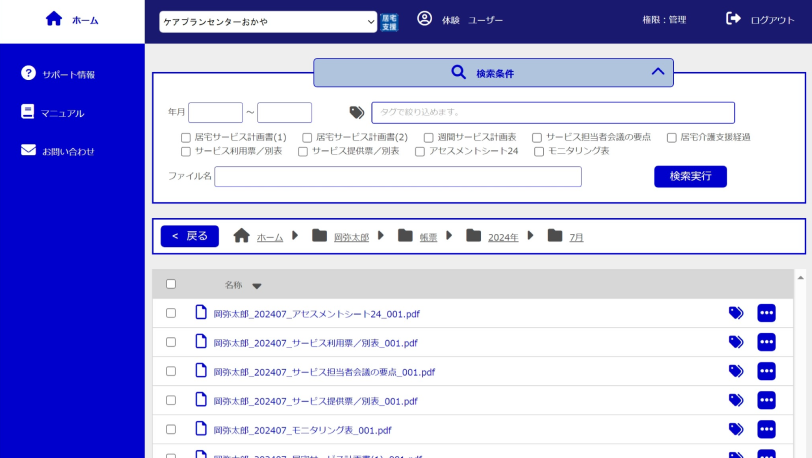

そのお悩み、介護に特化したクラウドストレージサービスの「トリケアドライブ」で解決できます!

トリケアドライブは介護記録をクラウドストレージ上で管理するため、保管場所が不要です。

また、欲しい情報がある際は、クラウド上で日時や利用者名で検索をかければ、瞬時に必要な記録を表示させることができます。

データを紛失したり、破損や劣化のリスクがなくなるため、利用者の個人情報を守ることができます。

さらに、介護ソフト「トリケアトプス」と連携することで、ファイルをわざわざ格納しなくても、「トリケアトプス」で作成した計画書や記録などを専用画面から一括でファイルアップロードできます。また、アップロードされたファイルは、利用者毎に振り分けられ、自動保存されます。

これなら、パソコン操作に苦手意識がある事業所様や、クラウドストレージサービスのファイルの整理にお悩みの事業所様でも自動でデータを整理し、いつでも取り出すことができます。

トリケアドライブは月々3,300円からご利用いただけます。最大3ヶ月の無料体験を行えますので、まずは以下よりお問い合わせください。