介護の基礎知識

要介護認定調査(基本調査)「第5群:社会生活への適応」の記載例

- 公開日:2023年02月17日

- 更新日:2025年08月28日

ここからの記述は、要介護認定「認定調査員テキスト2009」改訂版より抜粋しております。

「第5群 社会生活への適応」は、薬の内服、金銭の管理、買い物等の社会生活を行う能力や、日常の意思決定、集団への参加ができない等の社会生活への適応に関して調査を行う項目の群(グループ)です。この群では、日常の意思決定が能力の評価軸、集団への不適応が有無の評価軸となっている以外、他の4項目はすべて介助の方法を評価軸とした項目となっています。

5-1 薬の内服

1.介助されていない 2.一部介助 3.全介助

調査項目の定義

「薬の内服」の介助が行われているかどうかを評価する項目です。

ここでいう「薬の内服」とは、薬や水を手元に用意する、薬を口に入れる、飲み込む(水を飲む)という一連の行為のことです。

選択肢の選択基準

- 「 1. 介助されていない 」

- ・「薬の内服」の介助が行われていない場合をいいます。

・視覚障害等があり、薬局が内服の時間・量を点字でわかるようにしており、内服は自分でできている場合は、「 1. 介助されていない 」を選択します。 - 「 2. 一部介助」

- ・薬を飲む際の見守り、飲む量の指示等が行われている、あるいは、飲む薬や水を手元に用意する、オブラートに包む、介護者が分包する等、何らかの介助が行われている場合をいいます。

・予め薬局で分包されている場合は含みません。 - 「 3. 全介助」

- ・薬や水を手元に用意する、薬を口に入れるという一連の行為に介助が行われている場合をいいます。

調査上の留意点

薬の内服が適切でないなどのために飲む量の指示等の介助が行われている場合は「2. 一部介助」を選択します。インスリン注射、塗り薬の塗布等、内服以外のものは含みません。経管栄養(胃ろうを含む)などのチューブから内服薬を注入する場合も含みます。

① 朝昼夜等の時間帯や体調等によって介助の方法が異なる場合

一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択します。その場合、その日頃の状況等について、具体的な内容を「特記事項」に記載します。

② 薬があらかじめ分包されている場合

薬があらかじめ薬局で分包されている場合は含みません。家族が行う場合は、介助の方法で選択します。

③ 調査対象の行為自体が発生しない場合

薬の内服がない(処方されていない)場合は、薬剤が処方された場合を想定し、適切な介助の方法を選択した上で、そのように判断できる具体的な事実を特記事項に記載します。

④ 「実際の介助の方法」が不適切な場合

「介助されていない」状態や「実際に行われている介助」が、対象者にとって「不適切」であると認定調査員が判断する場合は、その理由を特記事項に記載した上で、適切な「介助の方法」を選択し、介護認定審査会の判断を仰ぐことができます。なお、認定調査員が、「実際に行われている 介助が不適切」と考える場合には、

・独居や日中独居等による介護者不在のために適切な介助が提供されていない場合

・介護放棄、介護抵抗のために適切な介助が提供されていない場合

・介護者の心身の状態から介助が提供できない場合

・介護者による介助が 、むしろ本人の自立を阻害しているような場合

など、対象者が不適切な状況に置かれていると認定調査員が判断する様々な状況が想定されます。

特記事項の例

- 糖尿病に罹患しており、自分で薬、水を用意し、飲んでいる。週に 1~2 回ほど飲み忘れがあり、家族が声かけをしているが、頻度からみて「1.介助されていない」を選択する。

- 「麻痺等」があり、それぞれの薬の包み(パッケージ)から薬を取り出したりはできないが、予め薬局で分包されており、「薬の内服」の介助は行われていないため、「1.介助されていない」を選択する。

- 現在、薬の内服がない(処方されていない)が、数ヶ月前まで服薬していた際は、必要量がわからないため、家族が飲む量を指示するなどの介助があったことから、「2.一部介助」が適切であると判断した。

- 家族は介助を行っていないが、飲み忘れが多く、その結果、血圧の管理が不十分な状態であり、医師から注意を受けていると聞き取る。不適切な状況にあると判断し、適切な介助の方法を選択する。食事摂取の状況から飲む行為はできると思われるが、飲む量の指示を必要とすることから「2.一部介助」が適切な介助であるとして選択した。

5-2 金銭の管理

1.介助されていない 2.一部介助 3.全介助

調査項目の定義

「金銭の管理」の介助が行われているかどうかを評価する項目です。

ここでいう「金銭の管理」とは、自分の所持金の支出入の把握、管理、出し入れする金額の計算等の一連の行為です。

選択肢の選択基準

- 「 1. 介助されていない 」

- ・「金銭の管理」の介助が行われていない場合をいいます。

・自分の所持金(預金通帳等)の支出入の把握や管理を自分で行っている、出し入れする金額の計算を介助なしに自分で行っている場合をいいます。 - 「 2. 一部介助」

- ・金銭の管理に何らかの介助が行われている、あるいは、小遣い銭として少額のみ自己管理している場合をいいます。

・介護者が確認する場合も含まれます。 - 「 3. 全介助」

- ・「金銭の管理」の全てに介助が行われている場合をいいます。

・認知症等のため金銭の計算ができず、支払いが発生した際に、介護者が財布にあらかじめ準備しておいたお金の出し入れのみ行う場合には、「 3. 全介助」を選択します。

調査上の留意点

銀行に行き出入金を行う等、金銭の出し入れは含みません。手元に現金等を所持していない場合でも、年金、預貯金、各種給付(老齢福祉年金・生活保護)等の管理の状況で選択します。

「実際の介助の方法」が不適切な場合

「介助されていない」状態や「実際に行われている介助」が、対象者にとって「不適切」であると認定調査員が判断する場合は、その理由を特記事項に記載した上で、適切な「介助の方法」を選択し、介護認定審査会の判断を仰ぐことができます。なお、認定調査員が、「実際に行われている介助が不適切」と考える場合には、

・独居や日中独居等による介護者不在のために適切な介助が提供されていない場合

・介護放棄、介護抵抗のために適切な介助が提供されていない場合

・介護者の心身の状態から介助が提供できない場合

・介護者による介助が、むしろ本人の自立を阻害しているような場合

など、対象者が不適切な状況に置かれていると認定調査員が判断する様々な状況が想定されます。

特記事項の例

- 自分で金銭の管理を行っているが、家族が週 1 回財布の中身を確かめ、精算等の介助をしている。このため「2.一部介助」を選択する。

- 本人は、自分で管理をしたがり、通帳等を親族に渡そうとしない。手元の現金も自分で所持しているものの、訪問販売などで不必要なものを大量に購入するなど、不適切な状況にあると判断し、適切な介助の方法を選択する。一応の計算能力はあるが、適切な管理のために「2.一部介助」を行うのが適切と判断した。

5-3 日常の意思決定

1.できる (特別な場合でもできる) 2.特別な場合を除いてできる 3.日常的に困難 4.できない

調査項目の定義

「日常の意思決定」の能力を評価する項目です。

ここでいう「日常の意思決定」とは、毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定できる能力をいいます。

選択肢の選択基準

- 「 1. できる (特別な場合でもできる) 」

- ・常時、あらゆる場面で意思決定ができます。

- 「 2. 特別な場合を除いてできる」

- ・慣れ親しんだ日常生活状況のもとでは、見たいテレビ番組やその日の献立、着る服の選択等に関する 意思決定はできるが、ケアプランの作成への参加、ケアの方法・ 治療方針への合意等には、指示や支援を必要とします。

- 「 3. 日常的に困難」

- ・慣れ親しんだ日常生活状況のもとでも、意思決定がほとんどできないが、見たいテレビ番組やその日の献立、着る服の選択等に関する意思決定をすることがあります。

- 「 4. できない」

- ・意思決定が全くできない、あるいは、意思決定ができるかどうかわからない場合等をいいます。

調査上の留意点

特別な場合の意思決定においては、冠婚葬祭式事、町内会行事等への参加を本人自身が検討しているかについてたずねてもよいです。「日常の意思決定」は能力を問う項目であるが、申請者の日常的な状態を頻度の観点から把握する項目であることから、他の能力を問う項目とは異なり、調査日の状況に加え、調査対象者及び介護者等から聞き取りした日頃の状況から選択を行い、調査日の状況と日頃の状況の両者を特記事項に記載します。

特記事項の例

- 地域の行事には参加しているが、本人の意思ではなく、家族に連れられて参加している。好きなテレビ番組はかかさず見ていることから「2.特別な場合を除いてできる」を選択する。

- ごくまれに、手渡した服が嫌だというそぶりを見せることがある。日常的には着る服の選択について意思決定をすることはほとんどないので、「3.日常的に困難」を選択する。

5-4 集団への不適応

1.ない 2.ときどきある 3.ある

調査項目の定義

「集団への不適応」の行動の頻度を評価する項目です。

ここでいう「集団への不適応」の行動とは、家族以外の他者の集まりに参加することを強く拒否したり、適応できない等、明らかに周囲の状況に合致しない行動のことです。

選択肢の選択基準

- 「 1. ない」

- ・集団への不適応が、(過去に1回以上あったとしても)過去1か月間に1度も現れたことがない場合や月1回以上の頻度では現れない場合をいいます。

・意識障害、寝たきり等の理由により集団活動に参加する可能性がほとんどない場合も含まれます。 - 「 2. ときどきある」

- ・少なくとも1か月間に1回以上、1週間に1回未満の頻度で現れる場合をいいます。

- 「 3. ある」

- ・少なくとも1週間に1回以上の頻度で現れる場合をいいます。

調査上の留意点

いわゆる、性格や生活習慣等の理由から、家族以外の他者の集まりに入ることが好きではない、得意ではない等のことではなく、明らかに周囲の状況に合致しない行動のことです。

特記事項の例

- 家族の話では、独りでいることが好きで、家族以外の人と話しをするのも好きではないとのことであるが、明らかに周囲の状況に合致しない行動ではないため、「1.ない」を選択する。

- 家族の話では、デイサービスで集団でのゲームに誘われると嫌がって奇声を発することが月に1~2 回ほどあるとのことなので「2.ときどきある」を選択する。嫌がる場合は、少し離れた場所へ連れて行き、テレビを見ている。

5-5 買い物

1.介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助

調査項目の定義

「買い物」の介助が行われているかどうかを評価する項目です。

ここでいう「買い物」とは、食材、消耗品等の日用品を選び(必要な場合は陳列棚から商品を取り、代金を支払うことです。

選択肢の選択基準

- 「 1. 介助されていない 」

- ・「買い物」の介助が行われていない場合をいいます。

・食材等の日用品を選び、代金を支払うことを介助なしで行っている場合をいいます。

・店舗等に自分で電話をして注文をして、自宅へ届けてもらう場合も含みます。 - 「 2. 見守り等 」

- ・買い物に必要な行為への「確認」「指示」「声かけ」のことです。

- 「 3. 一部介助 」

- ・陳列棚から取る、代金を支払う等、「買い物」の行為の一部に介助が行われている場合をいいます。

- 「 4. 全介助」

- ・「買い物」の全てに介助が行われている場合をいいます。

調査上の留意点

① 朝昼夜等の時間帯や体調等によって介助の方法が異なる場合

一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択します。その場合、その日頃の状況等について、具体的な内容を「特記事項」に記載します。

② 「実際の介助の方法」が不適 切な場合

「介助されていない」状態や「実際に行われている介助」が、対象者にとって「不適切」であると認定調査員が判断する場合は、その理由を特記事項に記載した上で、適切な「介助の方法」を選択し、介護認定審査会の判断を仰ぐことができます。なお、認定調査員が、「実際に行われている介助が不適切」と考える場合には、

・独居や日中独居等による介護者不在のために適切な介助が提供されていない場合

・介護放棄、介護抵抗のために適切な介助が提供されていない場合

・介護者の心身の状態から介助が提供できない場合

・介護者による介助が、むしろ本人の自立を阻害しているような場合

など、対象者が不適切な状況に置かれていると認定調査員が判断する様々な状況が想定されます。

特記事項の例

- 近くのスーパーへ一人で買い物に行くが、不必要な商品も買ってきてしまうため、家族が週一回返品に行く。そのため「3.一部介助」を選択する。

- ほぼ寝たきりの状態であり、意識障害もあるため、施設内で自ら買い物を行うことも他人に依頼することもない。必要なものは、月に数回、家族が訪問する際に、まとめて持参しているため、「4.全介助」を選択する。

- 健康のため、ほぼ毎日、近くのスーパーに歩いていき、食材や日用品を自分で買っている。月に数回、体調が良くないときなどは、近所に住んでいる娘に買い物を頼むこともある。より頻回な状況から「1.介助されていない」を選択する。

- 施設の売店で菓子パンなどを自分で買うことが週に数回あるが、日々の食材等は、施設で一括購入されているため、より頻回な状況から「4.全介助」を選択する。

- 本人が近くのスーパーへ一人で買い物に行くが、会計時にレジでおつりの額をめぐってトラブルになることが月に 1~2 回あると聞き取る。買い物時に付き添いはないが、不適切な状況にあると判断し、適切な介助の方法を選択する。買い物行為そのものは自分で行っていることから、付き添いがあれば特に問題はないと聞き取ったため、「2.見守り等」を選択する

5-6 簡単な調理

1.介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助

調査項目の定義

「簡単な調理」の介助が行われているかどうかを評価する項目です。

ここでいう「簡単な調理」とは、「炊飯」、「弁当、惣菜、レトルト食品、冷凍食品の加熱 」 、 「即席めんの調理」 をいいます。一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択します。

選択肢の選択基準

- 「 1. 介助されていない 」

- ・「簡単な調理」の介助が行われていない場合をいいます。

- 「 2. 見守り等」

- ・「確認」「指示」「声かけ」等が行われていることをいいます。

- 「 3. 一部介助」

- ・「簡単な調理」の行為の一部に介助が行われている場合をいいます。

- 「 4. 全介助」

- ・「簡単な調理」の全てに介助が行われている場合をいいます。

調査上の留意点

配下膳、後片付けは含みません。食材の買い物については含みません。お茶、コーヒー等の準備は含みません。施設等でこれらの行為が施設職員によって代行されている場合は、施設職員による対応の状況について選択します。また、家族の食事と一緒に調理が行われている場合も、家族の調理の状況に基づき選択します。

① 調査対象の行為自体が発生しない場合

経管栄養で調理の必要のない流動食のみを投与されている場合は、「簡単な調理」に対する介助は行われていないため、「 1. 介助されていない 」を選択します。ただし、流動食のあたためなどを行っている場合は、「レトルト食品の加熱」に該当するとして、介助の方法を評価します。

② 朝昼夜等の時間帯や体調等によって介助の方法が異なる場合

一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択します。その場合、その日頃の状況等について、具体的な内容を「特記事項」に記載します。

③ 「実際の介助の方法」が不適切な場合

「介助されていない」状態や「実際に行われている介助」が、対象者にとって「不適切」であると認定調査員が判断する場合は、その理由を特記事項に記載した上で、適切な「介助の方法」を選択し、介護認定審査会の判断を仰ぐことができます。なお、認定調査員が、「実際に行われている 介助が不適切」と考える場合には、

・独居や日中独居等による介護者不在のために適切な介助が提供されていない場合

・介護放棄、介護抵抗のために適切な介助が提供されていない場合

・介護者の心身の状態から介助が提供できない場合

・介護者による介助が、むしろ本人の自立を阻害しているような場合

など、対象者が不適切な状況に置かれていると認定調査員が判断する様々な状況が想定されます。

特記事項の例

- 普段は炊飯を含め家族が三食すべてを用意しているが、自分でも何かしたいと思っており、体調のよいときは、自分で炊飯を行っている(2 回/月程度)。より頻回な状態から「4.全介助」を選択する。

- 弁当を買ってきてもらい食べているが、電子レンジの使い方が理解できないため、冷たいままの弁当を食べていることから、不適切な状況にあると判断し、適切な介助の方法を選択する。食事時に介護者が不在であることから、介助は行われていないが、すべてに介助が行われることが適切と考え「4.全介助」を選択した。

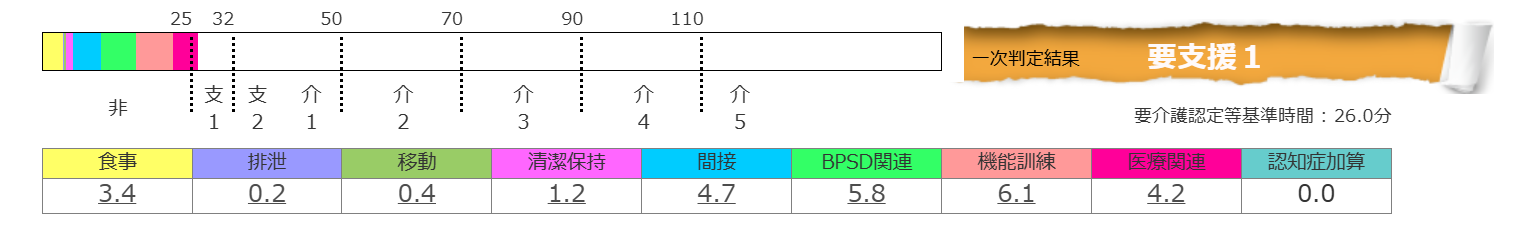

無料で使える要介護認定一次判定ツール

介護ソフトのトリケアトプスでは、無料で使える要介護認定一次判定ツールをご用意しております。このツールを活用することで、ケアプラン作成や区分変更申請の検討段階で、利用者の状態から想定される介護度の目安を把握することができます。

スマホから利用する場合はアプリもあるので、以下よりアプリをダウンロードして、普段の業務にぜひご活用ください。