介護の基礎知識

介護のLIFE(科学的介護情報システム)をわかりやすく解説

- 公開日:2022年09月21日

- 更新日:2025年09月02日

LIFE(科学的介護情報システム)は、2021年の介護報酬改定に伴い導入された新しいシステムです。この記事では、LIFEを活用したい介護事業者の方々に向けて、LIFE導入の背景や運用方法についてわかりやすく解説します。

介護の「LIFE」とは?

出典:科学的介護情報システム(LIFE) 第1回説明会|厚生労働省

出典:科学的介護情報システム(LIFE) 第1回説明会|厚生労働省

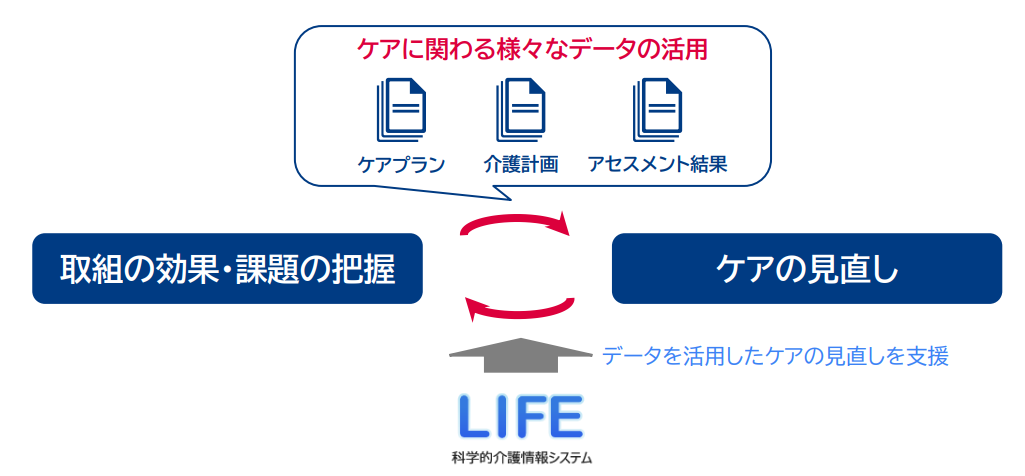

介護の「LIFE」とは、2021年4月に導入したシステムで、介護サービスの質を「科学的に」高めることを目的としています。正式名称は「科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence)」 と言います。

仕組みとしては、介護事業者が心身の状態やケア内容など、利用者の情報をLIFEに入力すると、国がデータを分析してフィードバックすることで、事業所はエビデンス(証拠)に基づいたケアの質の向上に繋げることができます。フィードバックは、以下のように事業所ごとのフィードバックと利用者ごとのフィードバックを受け取ることができます。

- 事業所ごとのフィードバック:自施設が提供するサービスが全国の同じサービスを提供する施設・事業所と比べてどの位置にあるかを確認できます。

- 利用者ごとのフィードバック:自施設での利用者の状態の変化を把握できます。

事業所単位では全国の同様のサービスを提供する施設や事業所との比較データが表示され、自事業所の「位置」を把握できます。利用者単位では各利用者の直近と過去の状態が並べて表示され、データの変化が確認できます。2023年6月30日より、当初提供されていた事業所単位のデータに加え、利用者別および加算別のフィードバック票も提供されるようになりました。これにより、事業所単位と利用者単位のフィードバックを他の評価情報と組み合わせて分析することで、事業所全体のケア改善や、個別の利用者に合わせたケアプランの見直しが可能となりました。

介護業界では、これまで職員の経験や勘に頼ったサービス提供がされており、職員や事業所によってケアの質にバラつきがありましたが、LIFEを活用することで客観的なデータに基づいて介護サービスを提供することができるようになり、介護サービスの質の底上げが期待されています。また、このデータは研究にも活用され、介護分野における新たな発見やフィードバックの充実が期待されています。

「LIFE」のこれまでの変遷

「LIFE」の前身として、これまで「VISIT」「CHASE」といった情報収集システムが運用されてきました。「VISIT」は2016年度から通所・訪問リハビリテーションを対象にリハビリテーション計画書などの情報を収集してきました。

「CHASE」は2020年5月から高齢者の状態やケアの内容などのデータを収集してきました。

令和3年4月より、「VISIT」と「CHASE」の一体的な運用を行うために「LIFE」に統合されました。

VISITとは

通所・訪問リハビリテーション事業所を対象に、リハビリデータを集約する目的で運用が開始されたデータベースが「VISIT」です。現場からのデータ提供を促進するため、2018年の介護報酬改定において、データを評価するリハビリテーションマネジメント加算が新設され、算定単位の上乗せ区分が設けられました。

CHASEとは

LIFE(科学的介護情報システム)導入の目的

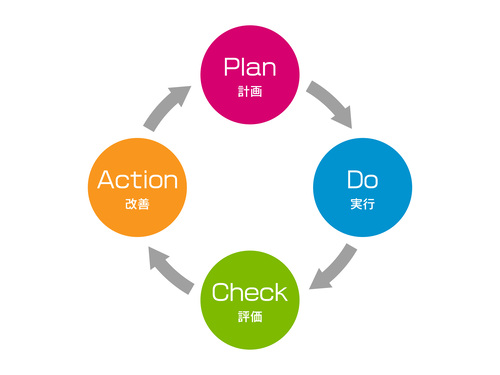

LIFEは、データに基づいたPDCAサイクルを推進することを目的として導入されました。PDCAサイクルとは、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のプロセスを繰り返すことです。このサイクルを活用することで、ケアの質の向上が期待されています。

介護現場でも、データに基づくPDCAサイクルを使うことで、明確な目標を設定し、関わるスタッフ全員が共通の認識を持ちやすくなります。ただし、LIFEのフィードバックを活用する際には、数値だけを見て判断せず、内容をきちんと解釈する必要があります。LIFEから提供されるフィードバックは、事業所ごとや利用者ごとのデータを反映しており、ケアの成果を評価する指標が複数あります。しかし、その数値がすべてケアの良し悪しを直接的に示すものではない点に注意し、総合的に判断することが重要です。

LIFEによる科学的介護を導入するメリット

科学的根拠に基づいた介護サービス提供が行えるようになる

介護業界では、これまで経験則に基づいたサービス提供が主流であり、そのためサービス内容の見直しが客観的な指標に基づいて行いづらいという特徴がありました。また、経験則によるサービス提供は、施設ごとにサービスの質にばらつきが生じ、利用者が混乱したり、不利益を被ったりする可能性もあります。このような課題を解決するために、LIFEの導入が非常に有効です。

LIFEを活用することで、定期的にフィードバックを受け取ることができ、そのフィードバックをもとにPDCAサイクルを回すことで、提供する介護サービスの質を着実に向上させることができます。科学的根拠に基づいた介護サービスを提供することで、介護の質が向上し、その結果として利用者満足度の向上が期待できるでしょう。

利用者満足度の向上は、施設運営においても非常に重要なポイントです。科学的根拠に基づいた介護サービスを提供することは、質の向上だけでなく、施設運営の効率化や信頼性向上にもつながり、施設全体の効果的な運営にも効果的です。

多くの加算を取得できる

LIFEを施設に導入することで、多くの加算を取得できるメリットもあります。介護施設が取得できる加算の中には、LIFEへのデータ提出を算定要件としているものもあります。それらの加算を取得できることもLIFEによる科学的介護を行うメリットのひとつです。LIFEを導入することによって、算定できる加算の中で特に代表的なものが「科学的介護推進体制加算」です。

科学的介護推進体制加算は、他の加算と異なり、LIFEにデータを提出しフィードバックを受け取るだけで、施設を利用しているすべての利用者に対して算定できる加算です。これにより、施設全体に対して一律で加算が適用されるため、施設運営において非常に大きな影響を与える加算となります。

施設で算定できる加算が増えることは、施設の収益向上にも直結します。収益の増加は、施設の運営を安定させる要因となり、経営面での安心感をもたらすため、LIFEの導入は施設運営における重要なメリットとなります。

LIFEの利用状況に関するアンケート結果

令和3年度の介護報酬改定に基づくアンケートによると、LIFEは、各介護サービスにおいて初年度から積極的に利用されています。「データ登録が完了している」から「利用申請を予定している」といった回答まで含めると、利用状況は次のようになっています。

- 特別養護老人ホーム:88.2%

- 通所介護:78.1%

- 認知症対応型通所介護:78.2%

- 老人保健施設:93.1%

- 通所リハビリ:91.0%

- 介護医療病院:82.8%

上記の通り、78.1%~93.1%の施設がLIFEを積極的に活用予定であることから、積極的にLIFEの利用に取り組んでいる事業所が多いことがわかります。

一方で、どのサービスにおいても約1〜3割の事業所が「利用申請を予定していない」と回答しています。その理由として、「システムへのデータ登録が負担」や「システム全体への理解が負担」といった意見が多く、LIFEの利用自体が負担になっている施設や事業所もあることがわかります。

また、LIFEへのデータ提出を要件とする加算が新たにいくつか設けられました。その中でも、「科学的介護推進体制加算」は特に積極的に算定されています。科学的介護推進体制加算の算定状況について、「加算(Ⅰ)を算定」「加算(Ⅱ)を算定」「算定予定」の回答を含めると、以下のような結果となっています。

- 特別養護老人ホーム:70.6%

- 通所介護:57.9%

- 認知症対応型通所介護:55.5%

- 老人保健施設:84.4%

- 通所リハビリ:76.4%

- 介護医療病院:65.5%

LIFEの利用申請から関連加算の取得に向けて、多くの事業者が初年度から積極的に取り組んでいる状況が見受けられます。しかし、LIFE関連加算の中でも、ADL維持等加算や自立支援促進加算、排せつ支援加算などのアウトカム評価を要件とする加算については、算定率が低迷しています。特に、ADL維持等加算は通所介護から特別養護老人ホームへ適用が拡大されたものの、86.9%の事業所が「算定する予定はない」と回答しています。その主な理由として、「かかるコスト・手間が加算額に見合わない」との意見が挙げられています。また、自立支援促進加算や排せつ支援加算は、医師が算定要件に関与する必要があり、医師の業務体制が整っていない施設では算定が難しいことが考えられます。

以上の結果から、収集が難しいデータをどのように集めて現場に活かすかがLIFE活用に関する今後の課題と言えます。また、算定が難しい加算については現場の実情に即した条件設定が求められます。これらの課題に対応することで、科学的介護の発展と現場の負担軽減が期待されます。

LIFE(科学的介護情報システム)に入力するデータ項目

科学的介護情報システム(LIFE)に必要なデータ項目は、施設系サービスと通所・居宅系サービスで異なります。データ項目は以下の通りです。

| サービス種類 | LIFEに必要なデータ項目 |

|---|---|

| 施設系サービス |

・評価日・前回評価日

・記入者名

・利用者氏名

・日常生活自立度

・基本情報(保険者番号・被保険者番号・事業所番号・生年月日・性別)

・既往歴

・服薬情報

・同居家族の有無

・家族が介護できる時間

・ADL(バーセルインデックス)

・在宅復帰の有無

・身長・体重

・褥瘡の有無

・口腔の健康状態

・誤嚥性肺炎の発症・既往

・認知症の診断

・DBD13

・Vitality Index |

| 通所・居宅系サービス |

・評価日・前回評価日

・記入者名

・利用者氏名

・日常生活自立度

・基本情報(保険者番号・被保険者番号・事業所番号・生年月日・性別)

・既往歴

・服薬情報

・同居家族の有無

・家族が介護できる時間

・ADL(バーセルインデックス)

・在宅復帰の有無

・身長・体重

・褥瘡の有無

・口腔の健康状態

・誤嚥性肺炎の発症・既往

・低栄養状態のリスクレベル

・栄養補給法

・食事摂取量

・必須栄養素

・提供栄養量

・血清アルプミン値

・認知症の診断

・DBD13

・Vitality Index |

LIFE(科学的介護情報システム)利用開始の流れ

LIFE利用開始の流れは以下の通りです。

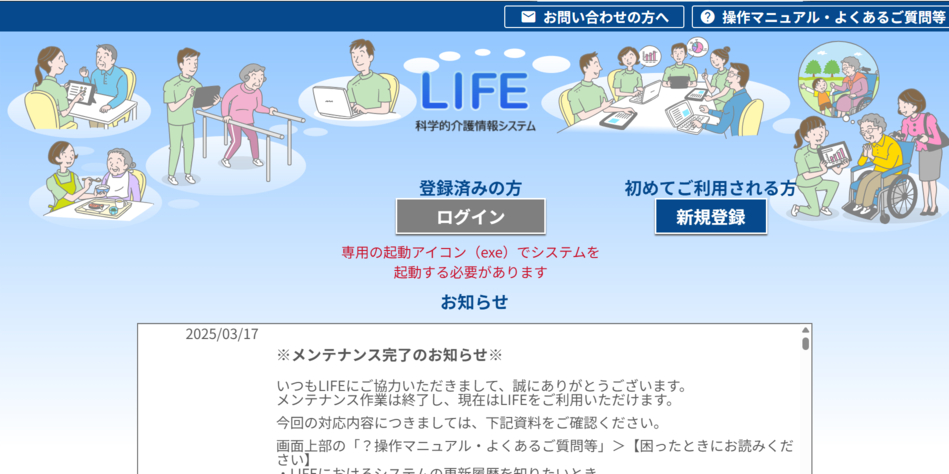

①「LIFE」の公式ホームページにログインする

介護施設・事業所がLIFEを利用するためには、LIFEの公式ホームページへの新規ログインが必要です。利用料は無料です。インターネットに接続されたパソコンからLIFEのトップページにアクセスします。画面右上の「新規登録」ボタンをクリックすると、ログイン情報の入力画面が表示されます。ワンタイムパスワード入力欄がありますので、メールで送られて来たワンタイムパスワードを入力すると新規ログインは完了です。

②管理ユーザーを設定する

新規ログインの後、管理ユーザーの情報を登録します。管理ユーザーの姓、名や職種、電話番号やメールアドレスを入力します。

③LIFE の起動アイコンを準備する

LIFE の起動アイコンを、使用しているパソコンのデスクトップにダウンロードします。LIFEの起動アイコンは、使用している端末(パソコン)から LIFE へのアクセスが許可されているかを判定するために必要なものです。

④管理ユーザーが初期設定をする

②で登録した管理ユーザーの初期設定を行います。初期パスワードの変更や暗号化キーの設定や端末登録、事業所名の設定を行います。

⑤管理ユーザーから操作職員へログイン情報を連携する

管理ユーザーの設定が完了したら、管理ユーザーは操作職員用の端末の設定、操作職員用のログイン ID とパスワードの用意などを行います。連携後、操作職員が初めてLIFEにログインする際は初期設定を行ないます。

LIFEデータ提出時のポイント

LIFEにデータを提出する際は、データ提出の頻度や方法について十分に注意することが重要です。特に、LIFE導入前に提出方法を確認しておかないと、業務負担が増える恐れがあるため、事前の確認が不可欠です。以下では、LIFEにデータ提出する際の重要なポイントについて解説します。

LIFEへのデータ提出頻度は加算ごとに異なる

LIFEを導入して加算を算定する際は、各加算ごとの細かい要件に注意が必要です。特に、データ提出の頻度やタイミングは把握しておきましょう。加算の算定要件として、6ヶ月に1回以上のデータ提出が求められる加算と、3ヶ月に1回以上のデータ提出が必要な加算があります。

加算ごとのデータ提出頻度は以下の通りです。

- 科学的介護推進体制加算:少なくとも3か月に1回

- ADL維持等加算 :6か月ごと

- その他の加算 :少なくとも3か月に1回

※科学的介護推進体制加算のLIFEの提出頻度は2024年の介護報酬改定の際に6か月に1回から3か月に1回へと見直しがされました。

LIFEへのデータ提出方法は2パターンある

LIFEにデータを提出する際は、CSVファイルを取り込んで提出する方法と、LIFEに直接手入力する方法のいずれかを選択する必要があります。それぞれの提出方法については、以下をご確認ください。

- CSVファイルで提出

- ①トップ画面で「外部データ取込」を選択

②「参照」ボタンをクリックし、LIFE対応の介護ソフト等から出力したCSVファイルを選択

③「取込」ボタンをクリック

④様式情報の入力 - 直接入力して提出

- ①必須項目(必要に応じて任意項目)を入力

②トップ画面で「様式情報管理」を選択

③サービス種類を選択する

④ケア記録の様式情報を登録、および介護サービス利用者の利用者IDをクリック

⑤登録する様式のタブを選択し、「新規登録」ボタンをクリック

⑥登録する様式の情報を入力し、完了後「登録」ボタンをクリック

LIFE(科学的介護情報システム)のフィードバックの参照手順

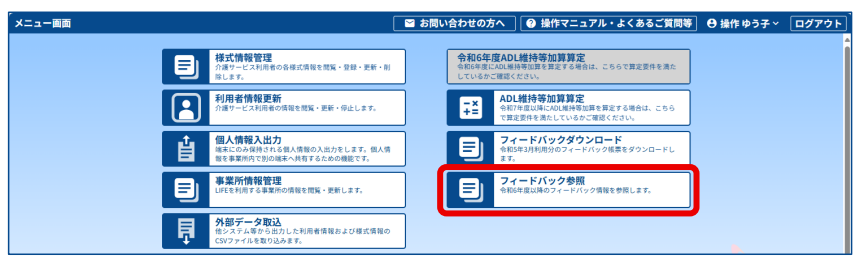

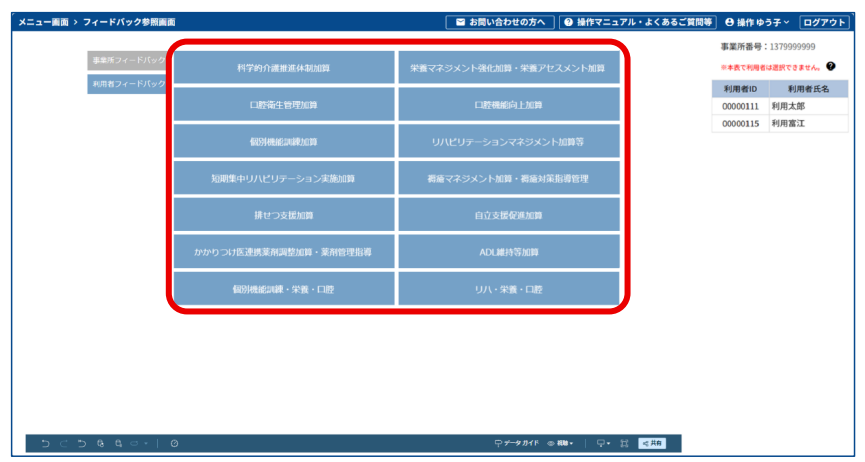

LIFEのフィードバックはLIFEのホームページより簡単に確認できます。参照手順は以下の通りです。

①LIFEにアクセスし、管理ユーザーまたは操作職員でログインします

②メニュー画面で「フィードバック参照」をクリックします

③「事業所フィードバック」または「利用者フィードバック」をクリックして、参照したいフィードバックの種類を選択します

④参照したいフィードバックを選んでクリックします

以上の手順でLIFEのフィードバックを確認することが可能です。フィードバックでは自施設・事業所および全国値のデータを確認することができるとともに、表示期間や地域などの条件を絞り込んだり、データをグラフで表示することができます。

従来のLIFEと新LIFEの変更点

「LIFE」は2021年度介護報酬改定で創設され、2024年度介護報酬改定でシステムの改修があり、 URLや登録方法も変更となっています。 新LIFEシステムは2024年4月22日から一部稼働し、8月1日から本格稼働がされました。

従来のLIFEは「自立支援」を目的としていましたが、いくつかの課題がありました。例えば、フィードバックの内容が分かりにくい、アウトカムの評価が適切でない、データ提出のタイミングが複雑、評価項目に重複が多いなどが挙げられます。

2024年の介護報酬改定により、LIFEのシステムに改善が加えられ、以下の点が変更されました。

フィードバックが見やすく詳細になった

従来のLIFEでは、フィードバックが粗く、データ活用が難しいとされていました。そのため、以下の点が改善されました。

- Excel形式での提供ではなく、ブラウザ上で操作できるようになり、操作性と視認性が向上。

- 複数時点での時系列データを参照できるようになった。

- 全国値を様々な要素で絞り込み、類似した状況の事業所や利用者と比較できるようになった。

- 自施設の位置を全国値と比較して確認できるようになった。

ADL維持等加算の計算方法がシンプルに

ADL維持等加算の評価や計算方法が見直され、よりわかりやすくなりました。従来の計算方法では評価が不十分とされ、複雑すぎて算定が難しいという声がありました。改善後は、計算方法がシンプルになり、ADL維持等加算(II)におけるADL利得値も「2以上」から「3以上」へ変更されました。

データ提出タイミングの統一による提出の手間の軽減

データ提出のタイミングは、すべてのデータが「3ヶ月ごと」に統一され、一括してデータ提出できるようになり提出の手間が軽減されました。しかし、ADL維持等加算に関しては、「6か月ごと」の提出頻度に変更はありません。

LIFE(科学的介護情報システム)を導入するデメリット

LIFEを導入すると良いことばかりではなく、利用者の自己負担額が増える可能性や、業務システムの見直しが必要になるなどのデメリットもあります。

利用者の自己負担額が増加する

LIFEを導入し、新たな加算を算定することで、利用者の自己負担額が増える可能性があります。

その結果、利用者から負担増加に対する不満が出ることも考えられます。また、料金の変更がある場合は、利用者全員に説明し、同意を得る必要があります。同意を得るためには、複数のスタッフが対応しなければならず、業務負担の増加にもつながる点に注意が必要です。

事業所内の業務システムを見直す必要がある

すでに独自の業務システムを導入している場合、LIFEを導入することで業務内容の見直しが求められることもあります。

LIFE導入によって変化するのは、データ入力作業だけではありません。毎月のフィードバック内容の確認や、LIFEに必要な評価の定期的な実施など、新たな業務も発生します。現在の業務システムにこれらの業務を組み込めるか検討し、必要に応じて業務全体を見直すことも視野に入れておく必要があります。

介護ソフトのトリケアトプスはLIFEの提出データのCSV出力に対応した介護ソフトです。ぜひこの機会に3ヶ月間の無料体験をお試しください。

LIFE関連加算について

LIFE関連加算とはLIFEにデータを提出し、その結果に基づいたケアの質の向上に取り組む事業所が取得できる加算のことです。LIFE関連加算は複数ありますが、特に「科学的介護推進体制加算」はLIFE関連加算の中でもLIFEにデータを提出しフィードバックを受け取るだけで、施設を利用しているすべての利用者に対して算定が行えるため、事業所運営にとって非常に重要な加算と言えます。

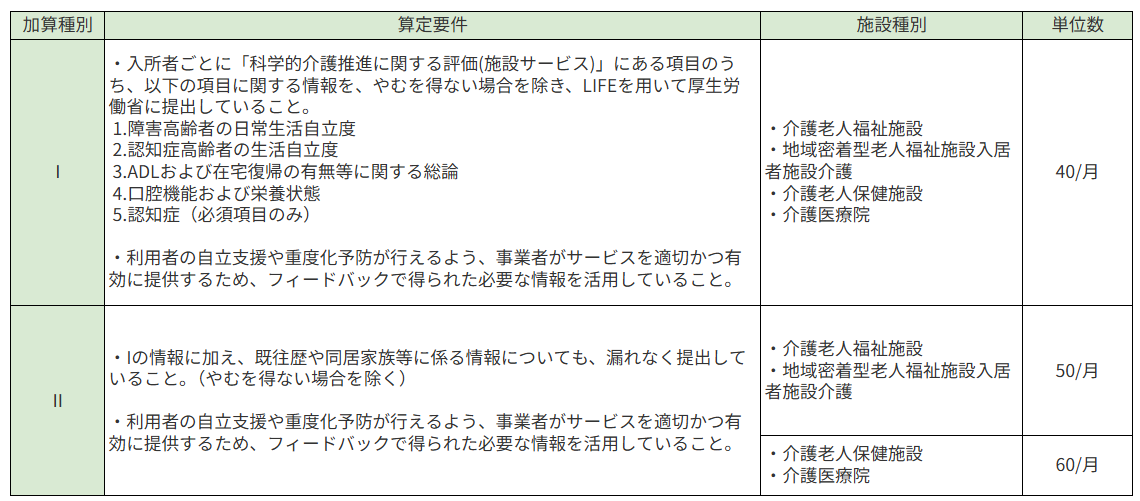

科学的介護推進体制加算(LIFE加算)について

科学的介護推進体制加算は2021年度の介護報酬改定でLIFE導入とともに新設された加算で、LIFEを活用し、データ提出とフィードバックを通じてPDCAサイクルを推進することで、ケアの質を向上させる取り組みを評価する加算す。

対象となる介護サービスは、施設系と通所・居宅・機能系にわかれ、それぞれ条件が異なります。以下では詳しい対象サービスと加算単位数、算定要件を解説します。

【施設系】科学的介護推進体制加算(LIFE加算)の算定要件・単位数

介護老人福祉施設、地域密着型老人福祉施設入居者施設介護、介護老人保健施設、介護医療院で単位数に違いがあります。また、算定要件により科学的介護推進体制加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれます。詳しい単位数と加算要件は以下表のとおりです。

【通所・居宅・機能系】科学的介護推進体制加算(LIFE加算)の算定要件・単位数

通所・居宅・機能系サービスでは、加算は(Ⅰ)のみで、算定要件も入所系の(Ⅰ)と同様です。単位数は月40単位となっています。対象施設は以下のとおりです。

- 通所介護

- 通所リハビリテーション

- 認知症対応型通所介護

- 地域密着型通所介護

- 特定施設入居者生活介護

- 地域密着型特定施設入居者生活介護

- 認知症対応型共同生活介護

- 小規模多機能型居宅介護

- 看護小規模多機能型居宅介護

科学的介護推進体制加算(LIFE加算)について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

その他LIFE関連加算

科学的介護推進体制加算以外でLIFEを活用することが算定要件に含まれる主なLIFE関連加算は以下の通りです。

- 個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/月

- 利用者の自立支援等に向けて個別機能訓練の提供を促進するための加算

▼算定要件

・個別機能訓練加算(Ⅰ)イまたは個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定していること

・Ⅰの取り組みに加えて、厚生労働省に個別機能訓練計画の情報を提出・フィードバックを受けること(LIFEの活用)

・利用者の状態に応じて個別機能訓練計画の作成、計画に基づいた訓練の実施、評価、評価結果を踏まえた計画の見直しや改善の一連のサイクルによりサービスの質の管理を行う

▼加算対象施設

通所介護の他、介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護等 - ADL維持等加算 (Ⅰ)・(Ⅱ):30単位・60単位/月

- 自立支援や重症化防止に向けた取り組みを推進するための加算

▼算定要件

・利用者全員(要介護者)のバーセルインデックスを、BI研修を受けた者が評価し、その後LIFEへデータ提出を行こと

・利用者の総数が10人以上であること(評価対象利用期間が6ヵ月を超える者)

・ADL維持等加算 (Ⅰ)…ADL利得1以上

・ADL維持等加算 (Ⅱ)…ADL利得3以上

▼加算対象施設

・通所介護

・介護老人福祉施設

・特定施設入居者生活介護

※以下の事業所については各市町村が管轄

・地域密着型通所介護

・認知症対応型通所介護

・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護 - 栄養アセスメント加算 :50単位/月

- 栄養改善が必要な利用者を把握し、管理栄養士と介護職などが連携した栄養アセスメントの取り組みを推進するための加算

▼算定要件

・事業所の従業者として、または外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること

・利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員など多職種が共同して栄養アセスメントを実施し、・利用者またはご家族様に対して説明、必要に応じて対応すること

・利用者ごとの栄養状態等の情報をLIFEに提出し、栄養管理の適切かつ有用な実施のためにフィードバックを活用すること

▼加算対象施設

・通所介護(デイサービス)

・地域密着型通所介護

・認知症対応型通所介護

・通所リハビリテーション

・看護小規模多機能型居宅介護 - 口腔機能向上加算(Ⅱ):160単位/回

- 利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理により口腔機能の低下予防や維持、回復につなげるための加算

▼算定要件

・LIFEへのデータを行う場合、口腔機能向上加算(Ⅱ)を算定可能

・提出頻度は(ア)新規に口腔機能向上サービスに関する計画書の作成を行った日の属する月(イ)口腔機能向上サービスに関する計画書の変更を行った日の属する月(ウ)アまたはイのほか、少なくとも3月に1回

▼加算対象施設

・通所介護(デイサービス)

・介護予防通所介護(総合事業)

・通所リハビリテーション(デイケア) - 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)・(Ⅱ):3単位・13単位/回

- 褥瘡(床ずれ)の発生予防に積極的に取り組んでいる施設に対して算定される加算

▼(Ⅰ)の算定要件

(1)入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、入所時に評価するとともに、3月に1回、評価を行い結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施にあたり当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施に必要な情報を活用する。

(2)(1)の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに医師、看護師、介護職員、管理栄養士、ケアマネジャーその他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成する

(3)入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者の状態を定期的に記録している

(4)(1)の評価に基づき3月に1回以上、入所者ごとに褥瘡ケア計画を見直す

▼(Ⅱ)の算定要件

・(Ⅰ)を満たす

・(Ⅰ)の(1)の評価の結果、入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生がない

▼加算対象施設

・特別養護老人ホーム(特養)

・介護老人保健施設(老健) - 排せつ支援促進加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ):10単位・15単位・20単位/月

- 排せつ状態の改善が期待できる入所者を支援し、定期的な評価の実施により介護の質の向上を推進するための加算

▼(Ⅰ)の算定要件

・排せつに介護を要する入所者に対して、要介護状態の軽減の見込みについて、医師や医師と連携した看護師が施設入所時と少なくとも6ヵ月に1回、評価を行う。その評価結果をLIFEに提出し、排せつ支援を適切かつ有効に実施するためにフィードバックを活用する。

・医師、看護師、介護支援専門員などが共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、支援計画を作成、支援を継続して実施すること

・排せつの評価に基づき、支援計画を少なくとも3ヵ月に1回は見直すこと

▼(Ⅱ)の算定要件

・(Ⅰ)の要件を満たしている施設において、施設入所時等と比べ、排尿や排便の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がない。または、オムツ使用有から無に改善していること。

▼(Ⅲ)の算定要件

・(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応をおこなうことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について

・施設入所時等と比較して、排尿・排便状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない。

・又は施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。

・かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。

▼加算対象施設

・介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

・介護医療院

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・看護小規模多機能型居宅介護 - 自立支援促進加算:300単位/月

- 施設系サービスにおける自立支援や重症化予防、廃用や寝たきり防止等の観点から、医学的評価に基づくアセスメントやケアを推進するための加算

▼算定要件

・医師が入所者ごとに、入所時と少なくとも6ヵ月に1回、自立支援のために必要な医学的評価を実施し、支援計画等の策定などに参加していること

・医師、看護師、介護職員、そのほかの多職種が共同して自立支援に係る支援計画の策定と支援計画に従ったケアを実施すること

・少なくとも3ヵ月に1回、支援計画を見直すこと

・医師が行った自立支援の評価結果をLIFEに提出し、自立支援促進の適切かつ有効な実施のためにフィードバックを活用すること

▼加算対象施設

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・介護老人保健施設

・介護医療院 - 栄養マネジメント強化加算:11単位/日

- 介護施設における栄養ケアやマネジメントの取り組み強化を推進するための加算

▼算定要件

・常勤の管理栄養士を、入所者の数を50(1名以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で割った値よりも配置していること

・低栄養リスクが高い入所者に対して、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄養ケア計画に従い、食事観察を週3回以上行い、食事調整等を実施すること

・低栄養リスクの低い入所者に対して、食事の変化を把握し、問題がある場合は早期に対応すること

・入所者ごとの栄養状態等の情報をLIFEに提出し、継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のためにフィードバックを活用すること

▼加算対象施設

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人保健施設

介護療養型医療施設(一部除く)

介護医療院 - 口腔衛生管理加算(Ⅰ)・(Ⅱ):90単位・110単位/月

- 施設系サービスにおいて、口腔衛生管理体制を充実させ、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を推進するための加算

▼(Ⅰ)の算定要件

(1)歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。

(2)歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月二回以上おこなうこと。

(3)歯科衛生士が、(1)における入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導をおこなうこと。

(4)歯科衛生士が、(1)における入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。

(5)通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

▼(Ⅱ)の算定要件

・口腔衛生管理加算(Ⅰ)の算定要件の(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

・入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

▼加算対象施設

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

・介護医療院

・地域密着型介護老人福祉施設

LIFEについてのよくあるご質問

「LIFEの導入や操作に関するQ&A」の中から、LIFEの基本操作に関する内容をピックアップして掲載します。

Q.管理ユーザーの担当が変わるときは何をすればよいですか

A.管理ユーザーとしてログインするためのログイン ID とパスワード、暗号化キーが消えてしまった時のために「暗号化キーを控えたもの」は引き継いでいただきますようお願いします。

なお、ご担当者様の変更に伴い、管理ユーザーの端末を変更する場合は、『操作説明書(管理業務編)』の「6.1 LIFE を使用するパソコンを増やす/変更する」をご参照ください。また、必要に応じてパスワード変更やユーザー情報の編集をしてください。

Q.利用者情報の更新頻度について規定はありますか

A.利用者情報の更新頻度について規定はありませんが、様式情報の提出時に利用者情報に更新がある場合は、併せて更新をお願いします。

Q.LIFEシステムに関すること以外の質問に関して、どこに問い合わせればよいですか

A.LIFE ヘルプデスクでは主に LIFE システムの操作に関してはお答えしていますが、それ以外の内容につきましては、お答えできかねます。所管の保険者までお問い合わせいただきますようお願いします。保険者でも不明な場合は、保険者から都道府県を通して厚生労働省へご確認内容を挙げていただくことも可能です。

Q. LIFEの利用にあたり、iPadやMacBookは使用できないのでしょうか

A.LIFE の対応 OS(ブラウザー)は、Windows(Microsoft Edge または Google Chrome)となり、Windows(Microsoft Edge または Google Chrome)以外は動作保証対象外となります。

まとめ:LIFEを活用して科学的根拠に基づいた介護サービス提供を行いましょう

LIFEは、日本の介護現場で科学的介護を推進するために厚生労働省が導入した介護情報の収集・分析システムです。介護施設や事業所が利用者の状態やケアの実施状況をLIFEに入力すると、データを分析し、その結果をフィードバックしてくれる仕組みです。これにより、科学的根拠に基づいたケアの質向上を目指します。

活用することで科学的介護推進体制加算や、その他LIFE関連加算など、多くの加算を算定したり、科学的根拠に基づいた介護サービス提供が行えるようになるなどメリットが大きいため、デメリットやポイントを事前に理解した上で導入することがおすすめです。

その他LIFEに関するブログは以下からご覧いただけます。

【2024年度改定】科学的介護推進体制加算(LIFE加算)とは?算定要件やⅠとⅡの違いなど

【2024年度改定対応】ADL維持等加算をわかりやすく。算定要件やLIFEについて解説

LIFE対応介護ソフト10選 選び方やLIFEの概要を解説

介護ソフトの「トリケアトプス」は新LIFEに対応しています

介護ソフトのトリケアトプスでは、利用者情報をはじめ、各種様式の入力画面にて登録したデータをCSVファイルでダウンロードし、「LIFE」の外部データ取込よりアップロードいただけます。この機能により、利用者情報などのデータの手入力を行わなくても、簡単にLIFEへ提出が必要な加算を算定することができます。

介護ソフトのトリケアトプスは、介護現場の負担を軽減し、効率化を行うための介護ソフトです。トリケアトプスが今まで6,000以上の事業者様に選ばれてきたポイントは以下の4つです。

- 01 お得な料金体系

- トリケアトプスは従量課金制を採用しており、ご請求は使った分のみ。従量課金制の介護ソフトの中では業界最安値です。最低220円/人~使用できるので、事業所立ち上げの際や、中小規模の事業所様にぴったり。上限価格もあるため安心です。オプションによる追加費用も無しで、全ての機能を標準装備で使用可能です。

- 02 パソコンが苦手な人でも使いやすい画面

- ケアマネジャーやヘルパーさん、どんな人でも使いやすいよう、直感的にどこに何があるか、分かりやすい操作画面を設計しました。

iOS/Androidのスマホアプリも対応しており、スマホからでも簡単に実績入力が行えます。

イメージキャラクターのトリケアちゃんが見守ってくれる、女性に人気の可愛い操作画面です♪ - 03 ご利用いただいている事業者様の92%が「サポートに満足」と回答

- 介護ソフトの使い方で分からないことがあれば、お電話にて、専任のオペレーターが丁寧に対応致します。

開発元が運営も行っているため、わからないことは丁寧にしっかりとご説明することができます。

電話もつながりやすく、困っている時にすぐ頼っていただけます。 - 04 お客様のお声から機能を開発

- お客様から多くの声を寄せられた「こんな機能がほしい!」という機能を、他社では対応できないスピードでの実装を実現。ほぼ標準機能としてアップデートしているため、追加費用はいただきません。開発元がサポートも行っているため、ダイレクトに機能を反映することができます。

介護ソフトのトリケアトプスは、最大3ヶ月間の無料体験を実施しております。この機会にトリケアトプスをぜひお試しください。