介護の基礎知識

【2024年改定対応】通所介護(デイサービス)の加算・減算一覧

- 公開日:2025年03月10日

- 更新日:2025年03月10日

通所介護(デイサービス)の運営を安定させるには、加算の取得が重要です。

通所介護事業所では、さまざまな加算を申請することが可能ですが、「どの加算を申請できるのか?」「算定条件が分からない」といった悩みが生じることも少なくありません。

本記事では、通所介護事業所で申請できる加算・減算の種類や単位数・算定要件について解説します。また、令和6年度の介護報酬改定によって、変更のある加算もありますので、併せて解説していきます。

加算・減算とは

介護保険における加算および減算とは、特定の要件を満たした場合に、基本単位数に対してプラスまたはマイナスを加えて算定する仕組みを指します。

加算は、国が推進したい方向性や均衡を保つための施策、また通所介護事業所として整えるべき仕組みや制度を基に設けられています。一方、減算は国が廃止したい、あるいは評価ができないものについての仕組みや制度に基づいて設けられています。

今後、国の施策の方向性を理解するためにも、加算や減算の要件を把握することは非常に重要です。

通所介護(デイサービス)で申請できる加算一覧

通所介護事業所では、以下の加算を申請することが可能です。

- 個別機能訓練加算

- 科学的介護推進体制加算

- ADL維持等加算

- 口腔・栄養スクリーニング加算

- 口腔機能向上加算

- 栄養アセスメント加算

- 栄養改善加算

- 認知症加算

- 若年性認知症利用者受入加算

- 延長加算

- 入浴介助加算

- 中重度ケア体制加算

- サービス提供体制強化加算

- 生活機能向上連携加算

- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

- 介護職員処遇改善加算

通所介護(デイサービス)の減算一覧

通所介護事業所で減算となるものは以下の通りです。

- 同一建物から通う場合の減算

- 送迎を行わない場合の減算

- 定員超過利用時の減算

- 人員基準欠如時の減算

それぞれの加算・減算について、以下にて詳しく解説していきます。

通所介護(デイサービス)の加算

個別機能訓練加算

個別機能訓練加算は、機能訓練のプログラムにあわせたサービスを利用者に提供する際に算定する加算です。

令和3年度の介護報酬改定にて、既存の「個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ」は「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロ」となり、個別機能訓練加算(Ⅱ)が新設され、3つの区分に分けられます。

- 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ

算定単位数:1日56単位

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・専従の機能訓練指導員を1名以上配置

・居宅訪問で得られた利用者のニーズと生活状況を参考に、多職種でアセスメントを行い、個別機能訓練計画書を作成する

・利用者の心身状況に応じた機能訓練の内容を設定し、機能訓練指導員が実施する

・3ヶ月に1回以上、利用者の居宅に訪問して生活状況を確認し、本人と家族に個別機能訓練計画書の進捗状況を確認し、適宜内容の見直しをする

- 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ

算定単位数:1日76単位

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・専従の機能訓練指導員を2名以上配置(配置時間の定めなし)

・居宅訪問で得られた利用者のニーズと生活状況を参考に、多職種でアセスメントを行い、個別機能訓練計画書を作成する

・利用者の心身状況に応じた機能訓練の内容を設定し、機能訓練指導員が実施する

・3ヶ月に1回以上、利用者の居宅に訪問して生活状況を確認し、本人と家族に個別機能訓練計画書の進捗状況を確認し、適宜内容の見直しをする

- 個別機能訓練加算(Ⅱ)

算定単位数:1日20単位

算定要件:個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロのいずれかを算定している個別機能訓練計画の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けている

- 令和6年度介護報酬改定での変更ポイント

- 個別機能訓練加算は、令和6年度の介護報酬改定にて単位数や算定要件が見直されました。報酬改定による変更点は以下の通りです。

<算定単位数>

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位/日→変更なし

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 85単位/日→76単位/日

個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月→変更なし

<算定要件>

機能訓練を行う人材の有効活用を図る観点から、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいて、現行、 機能訓練指導員を通所介護等を行う時間帯を通じて 1 名以上配置しなければならないとしている要件が緩和され、「配置時間の定めなし」に変更されました。

科学的介護推進体制加算

科学的介護推進体制加算とは、LIFE(科学的介護情報システム)に関係する加算です。

算定単位数:1ヶ月40単位

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・利用者ごとの心身の状況をはじめとした基本情報を厚生労働省に提出している

・上記の情報、その他サービスを適切に提供するために必要な情報を活用している

- 令和6年度介護報酬改定での変更ポイント

- 科学的介護推進体制加算は、令和6年度の介護報酬改定にて算定要件が見直されました。報酬改定による変更点は以下の太字の箇所となります。

LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。

○ その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。

<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>

・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する

・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

ADL維持等加算

ADL維持等加算とは、利用者のADLの機能を維持・改善しているかを評価するための加算です。ADLを評価する指標には、バーセルインデックス(BI)が用いられます。

- ADL維持等加算(Ⅰ)

算定単位数:1ヶ月30単位

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・評価対象利用期間が6ヶ月を超える利用者の総数が10名以上

・利用者全員に利用開始月と、その翌月から数えて6ヶ月目にBIを測定する

・測定後と利用開始月のADL値をもとに計算して得たADL利得の平均値が1以上

- ADL維持等加算(Ⅱ)

算定単位数:1ヶ月60単位

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・評価対象利用期間が6ヶ月を超える利用者の総数が10名以上

・利用者全員に利用開始月と、その翌月から数えて6ヶ月目にBIを測定する

・測定後と利用開始月のADL値をもとに計算して得たADL利得の平均値が3以上

- 令和6年度介護報酬改定での変更ポイント

- ADL維持等加算は、令和6年度の介護報酬改定にて算定要件が見直されました。報酬改定による変更点は以下の通りです。

ADL維持等加算について、自立支援・重度化防止に向けた取組をより一層推進する観点から、ADL維持等加算(Ⅱ)におけるADL利得の要件について、「2以上」が「3以上」と見直されました。また、ADL利得の計算方法の簡素化を行いました。

ADL維持等加算についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。

口腔・栄養スクリーニング加算

口腔・栄養スクリーニング加算は、口腔内の健康状態と栄養状態をスクリーニングすることで算定される加算です。定期的に口腔および栄養状態を確認し、利用者の健康管理や症状の悪化を予防することを目的としています。

- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)

算定単位数:1回20単位

算定要件:以下のいずれも満たす場合

(1)6ヶ月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認し、その情報を担当する介護支援専門員に提供している

(2)6ヶ月ごとに利用者の利用状態について確認し、その情報を担当する介護支援専門員に提供している

- 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)

算定単位数:1回5単位

算定要件:(Ⅰ)の算定要件の(1)(2)のうち、いずれか1つを満たす場合

口腔機能向上加算

- 口腔機能向上加算(Ⅰ)

算定単位数:1回150単位(月2回まで)

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置する

・利用者の口腔機能を把握し、言語聴覚士や歯科衛生士などの多職種が共同して口腔機能改善管理指導計画を作成する

・口腔機能改善管理指導計画に従って言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員が口腔機能向上サービスを実施・記録する

・利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価する

- 口腔機能向上加算(Ⅱ)

算定単位数:1回160単位(月2回まで)

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・口腔機能向上加算(Ⅰ)の算定要件を満たす

・利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の情報を厚生労働省に提出し、そのフィードバック情報を活用する

栄養アセスメント加算

栄養アセスメント加算とは、利用者に対して管理栄養士や介護職員などが共同して、栄養アセスメントを実施した際に算定される加算です。

算定単位数:1ヶ月50単位

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・事業所の従業員または外部との連携で、管理栄養士を1名以上配置する

・利用者ごとに管理栄養士や看護職員、介護職員などの職種が共同して栄養アセスメントを実施し、その結果を利用者や家族に説明する

・利用者ごとの栄養状態の情報を厚生労働省に提出し、そのフィードバック情報を活用する

※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)および栄養改善加算との併算定はできない

栄養改善加算

栄養改善加算とは、低栄養状態またはその恐れがある利用者に対して栄養状態の改善に取り組んだ際に算定できる加算です。

算定単位数:1回200単位(月2回まで)

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・事業所内の従業者または外部との連携で、管理栄養士を1名以上配置する

・サービス利用開始時から利用者の栄養状態を把握している

・管理栄養士等と共同して、利用者ごとの食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成する

・必要に応じて利用者の自宅を訪問しつつ、栄養状態を定期的に記録し、利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価する

認知症加算

認知症加算とは、認知症の利用者に介護サービスを提供した際に算定できる加算です。

算定単位数:1日60単位

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・人員基準に規定している人数に加え、看護職員または介護職員を常勤換算方法で2以上確保する

・前年度あるいは算定日の月の前3ヶ月間の利用者の総数のうち、介護を必要とする認知症の利用者が占める割合が15%以上

・認知症介護に関する研修を修了した職員、または認知症ケアに関する専門性の高い看護師を1名以上配置する

・当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること

- 令和6年度介護報酬改定での変更ポイント

- 認知症加算は、令和6年度の介護報酬改定にて算定要件が見直されました。報酬改定による変更点は以下の通りです。

認知症加算について、事業所全体で認知症利用者に対応する観点から、従業者に対する認知症ケアに関する個別事例の検討や技術的指導に係る会議等を定期的に開催することを求めるよう算定要件に変更がありました。また、利用者に占める認知症の方の割合に係る要件が緩和されました。以下の太字の箇所が変更箇所となります。

<算定要件>

・指定居宅サービス等基準第93条第1項第2号又は第3号・指定地域密着型サービス基準第20条第1項第2号又は第3号に規定する員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。

・指定通所介護事業所・指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち,日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が100分の15以上であること。

・指定通所介護・指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護・指定地域密着型通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を1名以上配置していること。

・当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。

若年性認知症利用者受入加算

若年性認知症利用者受入加算は、若年性認知症の利用者を受け入れ、担当スタッフが適切なサービスを提供した場合に算定できる加算です。対象者は40歳以上65歳未満の若年性認知症の利用者で、特性やニーズに応じたサービスを提供することが求められます。

算定単位数:1日60単位

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・受け入れた若年性認知症の利用者ごとに個別の担当者を決める

・担当者を中心に、利用者や家族のニーズを踏まえたサービスを提供している

延長加算

延長加算は、あらかじめ定められた基本報酬区分を超えてサービスを提供した場合に算定できる加算です。通所系サービスでは、基本報酬区分が1時間単位で設定されており、サービス時間に応じて単位数が変動します。

算定単位数:

9時間以上10時間未満:1ヶ月に50単位

10時間以上11時間未満:1ヶ月に100単位

11時間以上12時間未満:1ヶ月に150単位

12時間以上13時間未満:1ヶ月に200単位

13時間以上14時間未満:1ヶ月に250単位

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・所要時間8時間以上、9時間未満のデイサービスの前後に、利用者に対してサービスを提供する

・本来の所要時間とその前後に提供したサービス時間の通算が9時間以上

入浴介助加算

入浴介助加算とは、入浴中の利用者に対して介助サービスを提供した場合に算定できる加算です。(Ⅰ)と(Ⅱ)の2種類に分類されており、(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません。

- 入浴介助加算(Ⅰ)

算定単位数:1日40単位

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合

・厚生労働省の入浴の施設基準(入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有している)を満たしていること

・通所介護計画に基づき、入浴介助を行うこと

・身体に直接接触する介助を行わなくても加算の対象となるため「見守り」でも加算対象となる

・入浴介助に必要な技術の更なる向上を図る観点から、入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと

- 入浴介助加算(Ⅱ)

算定単位数:1日55単位

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件を含む

・厚生労働省の入浴の施設基準(入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有している)を満たしていること

・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員その他の職種の者(以下この号において「医師等」という。)が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること

*人材の有効活用を図る観点から、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT 機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定することが可能となりました

・浴室が利用者自身又はその家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にあると認められる場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員又は福祉用具専門相談員と連携し、浴室の環境整備に係る助言を行うこと

・機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(機能訓練指導員等)が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携し、利用者の身体の状況、浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計画を作成すること

・入浴計画に基づき、個浴、その他の利用者の居宅の状況に近い環境で、入浴介助を行うこと

- 令和6年度介護報酬改定での変更ポイント

- 入浴介助加算は、令和6年度の介護報酬改定にて算定要件が見直されました。報酬改定による変更点は以下の通りです。

通所介護等における入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を促進する観点から、以下の見直しを行う。

ア 入浴介助に必要な技術の更なる向上を図る観点から、入浴介助加算(Ⅰ)の 算定要件に、入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うことを新たな要件として設ける。

イ 入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」について、人材の有効活用を図る観点から、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も算定することを可能とする。 加えて、利用者の居宅における自立した入浴への取組を促進する観点から、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件に係る現行の Q&A や留意事項通知で示している内容を告示に明記し、要件を明確化する。以下の太字の箇所が変更箇所となります。

<入浴介助加算(Ⅰ)>

・ 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。

・ 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。

<入浴介助加算(Ⅱ)>(入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて)

・ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「医師等」という。)が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価し、かつ、当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。

・ 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって、個別の入浴計画の作成に代えることができる。

・ 上記の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。)又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する

浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと。

中重度ケア体制加算

中重度者ケア体制加算とは、中重度の要介護者を受け入れる体制が整っており、利用者に応じたサービスを提供したときに算定される加算です。

算定単位数:1日45単位

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・指定された基準以上の介護職員、または看護職員の数に加え、それぞれ常勤換算方法で2以上確保している

・前年度または算定月の前3ヶ月間前の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者が3割以上を占めている

・サービス提供時間のなかで、専従の看護職員を1名以上配置する

サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算とは、事業所内の介護福祉士の割合や勤続年数などによって算定ができる加算です。事業所に勤務している介護福祉士の割合や勤続年数によって(Ⅰ)~(Ⅲ)までの3種類の区分に分けられます。

- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

算定単位数:1回(日)22単位

算定要件:以下のいずれかに該当する場合

・介護福祉士の割合が70%以上

・勤続10年以上の介護福祉士が25%以上

- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

算定単位数:1回(日)18単位

算定要件:介護福祉士の割合が50%以上

- サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

算定単位数:1回(日)6単位

算定要件:以下のいずれかに該当する場合

・介護福祉士の割合が40%以上

・勤続7年以上の職員が30%以上

生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算とは、事業所の職員と外部のリハビリ専門職が連携し、機能訓練に関するマネジメントを提供することを評価する加算です。

(Ⅰ)と(Ⅱ)の区分に分かれており、併算定はできません。

- 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

算定単位数:1ヶ月100単位(※3ヶ月に1回まで)

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・外部の訪問・通所リハビリを実施している事業所またはリハビリを実施している医療提供施設のリハビリ専門職や医師からの助言を受けられる体制を作る

・リハビリ専門職や医師からの助言を受けたうえで、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成する

・リハビリ専門職や医師は、通所リハビリ等のサービスの提供の場、または通信機器によって利用者の状態を把握したうえで助言を行う

- 生活機能向上連携加算(Ⅱ)

算定単位数:1ヶ月200単位(個別機能訓練加算を算定している場合は1ヶ月100単位)

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・外部の訪問リハビリ、通所リハビリまたはリハビリを実施している医療提供施設のリハビリ専門職や医師が事業所を訪問し、職員と共同で利用者のアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成する

・リハビリ専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗状況を3ヶ月ごとに1回以上評価して、必要に応じて計画や訓練の内容の見直しを行う

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定通所介護を行った場合に申請できる加算です。

算定単位数:1回につき5/100

算定要件:以下のいずれも満たす場合

・厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号2)に居住している利用者に対して、サービスを提供する

・通常の事業の実施地域を越えて、指定通所介護を行った場合に申請できる加算です。

- 令和6年度介護報酬改定での変更ポイント

- 中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域は、令和6年度の介護報酬改定にて対象地域が明確化されました。報酬改定による変更点は以下の通りです

- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域

↓ 変更後

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域

過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しが行われました。

介護職員処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇改善を目的に設けられた加算です。2023年度までは、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の3つに分かれていましたが、2024年度より一本化され、改めて介護職員等処遇改善加算が創設されました。

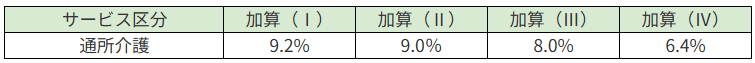

<算定単位数の計算>

単位数

処遇改善加算の計算をするためには、まず1ヶ月あたりの総単位数を求めます。

1ヶ月あたりの総単位数を求める計算式は、以下のとおりです。

1ヶ月あたりの総単位数 = 前年度1~12月の介護報酬総単位数 ÷ 12

計算方法

1ヶ月あたりの総単位数が算出できたら、次の計算式で処遇改善加算の加算単位数を求めます。

加算単位数=1ヶ月あたりの総単位数×サービス類型別加算率

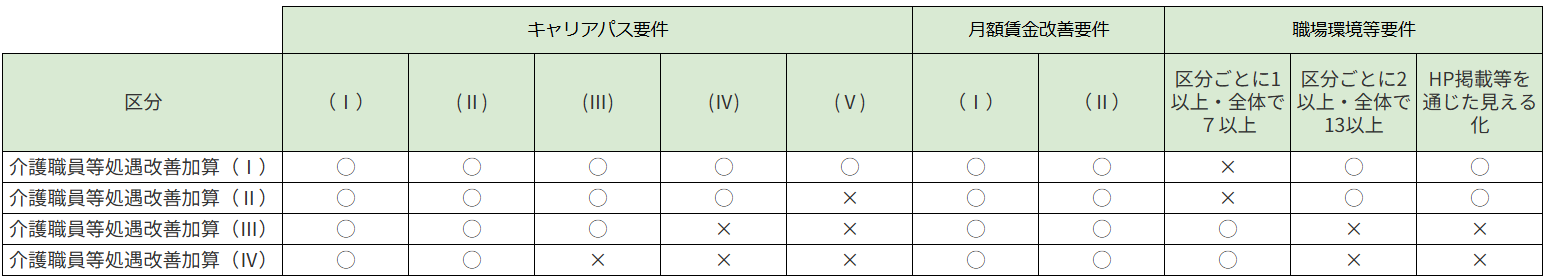

算定要件は以下の表の通りです。

- キャリアパス要件

(Ⅰ) 介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備する

(Ⅱ) 介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保する

a:研修機会の提供又は技術指導等の実施、介護職員の能力評価

b:資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等)

(Ⅲ) 介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備する

a 経験に応じて昇給する仕組み

b 資格等に応じて昇給する仕組み

c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

(Ⅳ) 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること

(Ⅴ) サービス類型ごとに一定割合以上の介護福祉士等を配置していること - 月額賃金改善要件

(Ⅰ) 新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給または決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる

(Ⅱ) 前年度と比較して、現行のベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の改善(月給の引上げ)を行う

- 職場環境等要件

| 入職促進に向 けた取組 |

・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 ・事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 ・他産業からの転職者・主婦層・中高年齢者等・経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 ・職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 |

| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 ・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 ・エルダー・メンター制度等導入 ・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 |

| 両立支援・多様な働き方の推進 | ・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 ・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 ・有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている ・有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている |

| 腰痛を含む心身の健康管理 | ・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 ・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 ・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 ・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |

| 生産性向上のための業務改善の取組 | ・厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会 の活用等)を行っている ・現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している ・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている ・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている ・介護ソフトおよび情報端末の導入 ・介護ロボットの導入 ・業務内容の明確化と役割分担を行った上で、間接業務については、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担い、介護職員がケアに集中できる環境を整備 ・各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 |

| やりがい・働きがいの醸成 | ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 ・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 ・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 ・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |

- 令和6年度介護報酬改定での変更ポイント

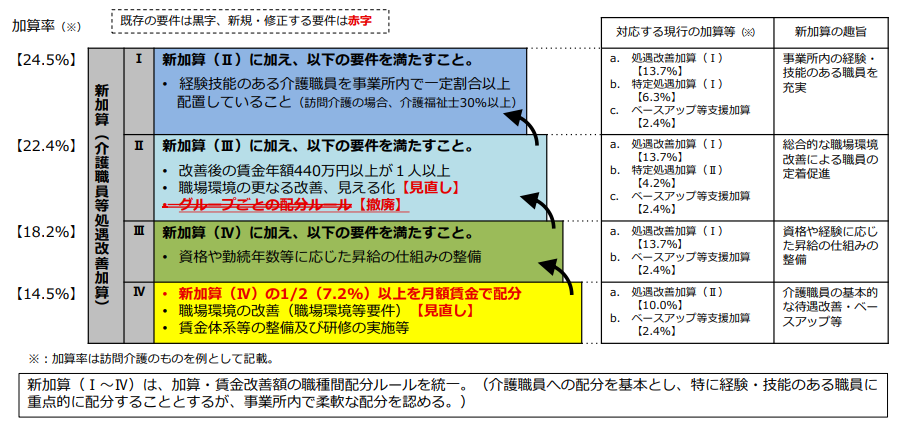

- 介護職員等処遇改善加算は、令和6年度の介護報酬改定にて一部見直されました。報酬改定による変更点は以下の通りです。

介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう加算率の引上げを行いました。また、介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行いました。

※ 一本化後の加算については、事業所内での柔軟な職種間配分を認める。また、人材確保に向けてより効果的な要件とする等の観点から、月額賃金の改善に関する要件及び職場環境等要件を見直します。

通所介護(デイサービス)の減算

通所介護(デイサービス)の減算は以下となります。

同一建物から通う場合の減算

算定単位数:1日94単位

算定要件:

・事業所と同一建物に居住する利用者、または事業所と同一建物から事業所に通う利用者にサービスを提供する

・事業所が送迎を行っていない利用者にサービスを提供する

送迎を行わない場合の減算

送迎を行わない場合の減算は、利用者自身が通所する場合や家族が送迎を行うなど、事業所が送迎を行わない場合に適用される減算です。ただし、「同一建物から通う場合の減算」が適用されている場合は、送迎減算の対象外となる点に注意が必要です。

算定単位数: 片道…−47単位 日往復…−94単位/日

算定要件:利用者に対して居宅と事業所の間の送迎を行わない場合

- 令和6年度介護報酬改定での変更ポイント

- 送迎減算は令和6年度の介護報酬改定にて利便性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する観点から、送迎先について利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同乗を可能としました。

定員超過利用時の減算

定員超過利用時の減算は、月々の利用者の平均利用人数が規定の定員を超える場合に減算されます。

算定単位数: 所定単位数の70/100単位/月

算定要件:月々の利用者をサービス提供日数で割ったときに、平均利用人数が定められている定員数を超えている

人員基準欠如時の減算

人員基準欠如時の減算は、介護サービスに定められた人員基準を満たさない状態でサービスを提供した場合に適用される減算です。

通所介護では、看護職員と介護職員が対象となります。この減算に該当する場合、市区町村に届出を提出する必要があります。届出を行わない、または人員基準を満たしていない状態が継続した場合、指定の取り消しにつながる可能性があるため注意が必要です。

算定単位数: 所定単位数の70/100

算定要件:介護サービスの基準に定められた看護職員または介護職員を配置していない

まとめ

本記事では通所介護事業所で申請できる加算・減算の種類や単位数、算定要件について解説しました。通所介護事業所の運営を安定させるためにも、加算への理解を深めて、申請を行うことが重要です。

また、令和6年度の介護報酬改定による変更のある加算もあるため、変更点を把握しておくことも大切です。

本記事が通所介護事業所様のお役に立ちますと幸いです。