介護の基礎知識

介護現場のカスタマーハラスメントが増加中|事例と対策を解説

- 公開日:2025年08月27日

- 更新日:2025年08月27日

介護の現場では、利用者やその家族との信頼関係がとても重要です。しかし現実には、職員に対して暴言や暴力、セクハラなどの「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が発生することも少なくありません。こうしたハラスメントは、現場で働く職員の心身に大きな影響を与えるだけでなく、サービスの質や職場の雰囲気にも悪影響を及ぼします。

本記事では、実際に介護現場で起きたカスタマーハラスメントの事例と、厚生労働省が推奨している対策を詳しく解説します。事業所として、カスタマーハラスメントに対する適切な対応策を考えるための参考になれば幸いです。

介護現場におけるカスタマーハラスメントとは

介護現場におけるカスタマーハラスメント(カスハラ)とは、利用者やその家族など、サービスを受ける側から介護職員に対して行われる不当な要求や迷惑行為、言動を指します。具体的には、暴言・暴力・過度なクレーム・プライベートへの過干渉・不当な要求・セクシャルハラスメントなどが挙げられます。カスタマーハラスメントの実態調査によると、直近2年間でカスハラが増加傾向にあると感じている職員は、職種を問わず平均で31.7%となりました。

介護の仕事は、人の生活や健康に深く関わるため、利用者や家族との距離が近く、感情的なやりとりが起こりやすい環境です。その中で、サービス提供の範囲を超えた要求や、職員の人格や尊厳を傷つける言動が繰り返されると、職員の精神的負担は大きくなり、離職や職場全体の雰囲気悪化につながる恐れがあります。

カスハラは「介護だから仕方ない」と受け流すべきものではありません。ハラスメントは、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強制わいせつ罪等に該当しうる重大な行為であり、介護事業所は職員を守る義務があります。事前にカスハラへの対応方針を整備し、職員が安心して働ける環境づくりを行うことが重要です。

政府によるカスタマーハラスメント対策

近年、ハラスメント対策の重要性が高まる中、厚生労働省や福祉局も本格的に取り組むようになっています。両者は介護現場への調査やヒアリングを行い、その結果をもとにハラスメント対策に必要なデータや研修資料を作成し、事業者向けに公開しています。

介護報酬においても、令和3年度改定からハラスメント防止に関する措置を講じるよう求めるなど、積極的な取り組みを推奨しています。さらに令和6年度の介護報酬改定では、カスタマーハラスメントによるストレスが原因で発生する虐待を防ぐため、「高齢者虐待防止措置未実施減算」が新設されました。この減算制度により、ハラスメント対策は介護事業所の評価だけでなく、収益にも直結する重要な課題となっています。

介護現場で発生するカスタマーハラスメントの種類

介護現場で発生するカスタマーハラスメントの種類で代表的なものは、「身体的暴力」「精神的暴力」「セクシャルハラスメント」の3つです。以下にてハラスメントの種類と具体例について詳しく見ていきます。

①身体的暴力

身体的暴力とは、身体的な力を使って危害を及ぼす行為のことを言います。職員が回避したため危害を免れたケースも身体的暴力に含みます。

<例>

- コップをなげつける

- 蹴られる

- 手を払いのけられる

- たたかれる

- 手をひっかく、つねる

- 首を絞める

- 唾を吐く

- 服を引きちぎられる

②精神的暴力

精神的暴力は個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為のことを言います。

<例>

- 大声を発する

- サービスの状況をのぞき見する

- 怒鳴る

- 気に入っているホームヘルパー以外に批判的な言動をする

- 威圧的な態度で文句を言い続ける

- 刃物を胸元からちらつかせる

- 「この程度できて当然」と理不尽なサービスを要求する

- 利用者の夫が「自分の食事も一緒に作れ」と強要する

- 家族が利用者の発言をうのみにし、理不尽な要求をする

- 訪問時不在のことが多く書置きを残すと「予定通りサービスがなされていない」として、謝罪して正座するよう強く求める

- 「たくさん保険料を支払っている」と大掃除を強要、断ると文句を言う

- 利用料金の支払を求めたところ、手渡しせずに、お金を床に並べてそれを拾って受け取るように求められた。

- 利用料金を数か月滞納。「請求しなかった事業所にも責任がある」と支払いを拒否する

- 特定の訪問介護員にいやがらせをする

③セクシュアルハラスメント

セクシュアルハラスメントは意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為のことを言います。

<例>

- 必要もなく手や腕をさわる

- 抱きしめる

- 女性のヌード写真を見せる

- 入浴介助中、あからさまに性的な話をする

- 卑猥な言動を繰り返す

- サービス提供に無関係に下半身を丸出しにして見せる

- 活動中のホームヘルパーのジャージに手を入れる

介護現場のカスタマーハラスメントの実態

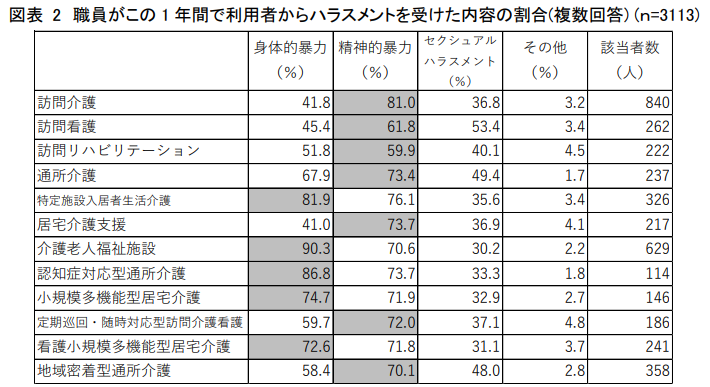

介護施設や事業所に勤務する職員のうち、利用者やその家族などから身体的暴力・精神的暴力・セクシュアルハラスメントといったカスタマーハラスメントを受けた経験がある職員は少なくありません。サービス種別によって差はありますが、利用者からのハラスメント経験率は4〜7割、家族等からは1〜3割にのぼります。平成30年の1年間に限って見ても、利用者からのハラスメントを受けた職員は、割合の高いサービスで約6割、低いサービスでも約2割と、いずれのサービス形態でも発生している実態が確認できます。

内容別に見ると、訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・居宅介護支援などの在宅系サービスでは「精神的暴力」が最も多く、一方で特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護といった入所・入居系サービスでは「身体的暴力」が最も多くなっています。

総じて、訪問系サービスは精神的暴力の割合が高く、入所・入居施設では身体的暴力と精神的暴力の両方が高い傾向にあります。

介護現場のカスタマーハラスメントが発生する原因

管理者等から見た利用者・家族等からのカスタマーハラスメントが発生する原因は、「利用者・家族等の性格又は生活歴」、「利用者・家族等がサービスの範囲を理解していないから」、「利用者・家族等がサービスへ過剰な期待をしているから」、「利用者・家族等の認知症等の病気又は障害によるものであるから」が上位にあげられます。

利用者・家族等の性格や生活歴

利用者や家族の価値観や性格、これまでの生活習慣や人間関係の影響が、言動や態度に表れることがあります。過去の経験やストレスから、感情表現が攻撃的になる場合もあり、それがハラスメント行為として現れるケースがあります。このようなケースではスタッフとの信頼関係の構築により改善される可能性もあります。

サービスの範囲を理解していない

介護サービスには提供できる内容や時間、役割分担の範囲が明確に定められています。しかし、それを十分に理解していない利用者や家族は、契約外や制度上できない支援を求め、拒否された際に不満や攻撃的な言動につながることがあります。

サービスへの過剰な期待

介護職員に対して「いつでも何でも対応してくれるはず」といった過剰な期待を抱くと、希望通りにならなかった場合に苛立ちや不信感が強まり、クレームや威圧的な態度につながることがあります。特に、介護を“家族代わり”と誤解してしまうケースでは、要求がエスカレートしやすくなります。

認知症などの病気や障害によるもの

認知症や精神疾患、発達障害などの影響で、感情のコントロールや判断力が低下し、無意識に暴言や暴力といった行動が出ることがあります。この場合、本人に悪意がないことも多く、対応には病気や障害への理解と専門的なケアが必要です。

介護現場におけるカスタマーハラスメントへの対策・防止策

カスタマーハラスメントへの対策・防止策には以下のようなものがあります。

- ハラスメントに対する基本方針の決定

- 職員、利用者及び家族等への基本方針の周知

- マニュアル等の作成・共有

- 報告・相談しやすい窓口の設置

- 介護保険サービスの業務範囲等への理解と統一

- PDCA サイクルの考え方を応用した対策等の更新

以下では各防止策について詳しく見ていきます。

ハラスメントに対する基本方針の決定

まずは事業者としての基本方針の策定が必要です。「ハラスメントは組織として許さない」「職員による虐待も、職員へのハラスメントもあってはならない」といった基本的な考え方を事業運営の柱として定めます。これに基づき、具体的な取り組みを展開していくことが重要です。

職員・利用者・家族への基本方針の周知

次に、この基本方針を職員、利用者、家族へ周知します。職員には方針を共有し、誰に相談しても同じ対応ができるよう、事業所全体で意識を統一します。また、契約時などの機会を活用して、利用者や家族にも周知することで、相互理解を促します。

マニュアル等の作成・共有

ハラスメント防止のための対応マニュアルや、管理者等の役割分担、発生時の対応手順などを明確化し、職員間で共有します。作成や更新にあたっては、現場の職員の意見も反映し、定期的に見直しを行います。こうした取り組みを通じて、職員同士が課題や経験を共有でき、職場環境の改善につながります。

報告・相談しやすい窓口の設置

明らかなハラスメントだけでなく、疑わしい事案についても気軽に相談できる環境を整え、その存在を職員に周知します。

サービスの業務範囲の周知

事業所内でサービス範囲や説明方法を統一し、利用者や家族にも契約内容を理解してもらうことで、範囲外のサービスを強要されることを防ぎます。

PDCAサイクルを活用したハラスメント対策の見直し

どれだけ体制を整えても、カスタマーハラスメントが発生する可能性は残ります。そのため、発生した事案の背景を分析し、体制や対策を見直すことが重要です。日々のサービス提供を通して得られた事例や対応方法を蓄積し、次の改善につなげます。

介護現場で実際にあったカスタマーハラスメント事例

以下では実際に発生したカスタマーハラスメントの事例をご紹介します。

事例①利用者から特定の職員へのハラスメント

ある多機能型サービスの事業所において、特定の職員が利用者から身体的な暴言や不適切な言動を受ける事案が発生しました。利用者は、当該職員に対し「足が太い」などと身体に関する発言を繰り返すなどのハラスメントがありました。特に、周囲に他の人がいない場面での暴言が目立ち、本人にとって精神的な負担となっていました。

周囲の職員も都度注意をしていましたが、言動は改善されず、約1か月後、当該職員から「身体的なことを言われてつらい」「もう対応したくない」と管理者へ相談がありました。その後、職員会議で対応を協議し、以下のような対策が講じられました。

- 当該職員が、当該利用者と1対1にならないよう、入浴介助のシフトを変更

- 利用者の入浴介助は、同性介助を基本とし、やむを得ず異性となる場合は、経験豊富な職員が対応

- 管理者が、利用者に対しハラスメントに該当する言動であることを説明し、今後同様の言動が続く場合はサービス利用を見直す可能性がある旨を伝達

- 利用者のキーパーソンとなっている家族にも、同様の説明を実施

この対応を受けて、利用者および家族からは謝罪があり、その後、当該職員に対する不適切な言動はなくなりました。

事例②職員が利用者から性的・威圧的な言動を受けたケース

他の事業所では対応が難しいとされた利用者を、地域のケアマネジャーの紹介で受け入れたことをきっかけに、当該事業所で訪問サービスを提供することになりました。しかし利用者は、陰部の洗い方を指定しながら性的な発言を繰り返すなど、職員へのハラスメント行為が目立っていました。また、特定のケア手順や力加減を強く求め、職員の身体的負担も大きい状況が続きました。

当初はシフトを固定せず、全職員で対応できる体制を取っていましたが、利用者が特定の職員を拒否するようになり、結果として一部の職員に負担が集中していきました。

事業所では、日々のケア内容とともに職員間で情報共有を行い、ハラスメントに対してもその都度注意をしていましたが、改善が見られず、ある日には特に過激な発言があったことから、管理者がケアマネジャーへ相談。ケアマネジャーは地域包括支援センターと連携し、担当者会議を開催しました。

会議では、事業所管理者が記録をもとに具体的な発言を提示し、これ以上ハラスメントが続くようであればサービス継続は難しい旨を明確に伝えました。利用者は納得しきれない様子でしたが、その後は発言の過激さや頻度が減少し、職員の注意に逆上することも少なくなりました。また、利用者からは「まだ来てくれるんだろう」といった発言もあり、サービス継続への関心が見られるようになりました。

事例③ハラスメントへの対応策が不明確な中で繰り返されたセクハラ

ある介護事業所では、以前から利用者による職員へのハラスメントについて、明確な対応方針やマニュアルがなく、職員が個々に判断して対応せざるを得ない状況が続いていました。そのため、ハラスメントを受けても記録に残されず、対応が曖昧なままとなっていました。そうした中、サービス開始から数年が経過したある男性利用者が、女性職員に対して胸や股間を触る、卑猥な発言をするなどの行為を繰り返すようになりました。注意をしても改善されず、被害は徐々に複数の職員へ広がっていき、特に管理者を含む3名の女性職員へのハラスメントが頻発しました。

この事態に対し、職員からは「何とかしてほしい」とケアマネジャーに相談が寄せられ、その都度、ケアマネジャーから本部へ報告が行われ、職員会議で対応策を検討してきました。職員会議で決定された主な対応は以下の通りです。

- 職員の配置調整: 同性介護が望ましいとされたが、男性職員が不足していたため、女性職員の中でも経験豊富なスタッフを優先配置。また、対応職員を固定しないように配慮。

- 現場対応の工夫: 介助中に性的な言動があった場合は話題をそらす、タオルで身体を覆うなどの対応を職員間で共有。

- 勉強会の実施: 看護師主導で勉強会を開催し、利用者が服用している薬の影響も考慮したが、薬ではなく本人の性格による可能性が高いと判断。

- 家族への報告と協力依頼: ハラスメントがあるたびに家族へ報告し、本人への注意を依頼。

こうした対応を数ヶ月にわたり継続しましたが、利用者のハラスメント行為は収まらず、対応する職員の精神的・身体的負担が限界に達し、介護を拒否する職員も出始めるようになりました。その結果、シフトが組みにくくなり、現場の運営に支障をきたす状況に。最終的には、ケアマネジャーと協議の上で、職員へのハラスメントを禁止し、改善されない場合にはサービスを終了する旨を記載した誓約書を利用者・家族と取り交わしました。しかし、その後もハラスメントが止まず、やむを得ず当該利用者の事業所変更という決断に至りました。

事例④介助中の事故をきっかけに家族の責任追及がエスカレートし、現場職員が精神的に追い詰められたケース

ある訪問介護事業所にて、担当職員が利用者宅でベッドから車いすへの移乗介助を行っていた際、骨折を疑う音がし、直後に痛みを訴えたため、すぐに病院を受診しました。初回の診察では骨折と診断されませんでしたが、再度受診した結果、大腿骨の骨折が判明しました。翌日、管理者が謝罪のために利用者宅を訪問したところ、家族から強い口調で責任を問われ、その後も面会のたびに30分から1時間以上にわたり厳しい追及が続きました。

管理者は対応を引き継ぎ、サービス提供を継続していましたが、何度も責められるうちに精神的な負荷が限界に達し、早期解決を願うあまり、自身の判断で家族に対して「お車代」として金品を手渡すに至りました。さらに、事故後の経過をまとめた表と介護記録の一部を、家族から求められていないにもかかわらず独断で開示しました。しかし、開示した経過表に骨折の記載が最初からなかったことが火種となり、「うそを書いたのか」「どう責任を取るつもりか」と怒鳴られるなど、さらに強い言葉で責められる結果となりました。事故発生からわずか半月の間に10回近く家族からの厳しい追及がありました。

当初は、事故について本部へ報告が行われていたものの、家族からの強い追及に関しては支部で留まり、本部まで共有されていない状況でした。そのため、しばらくの間は支部も介入せず、管理者が一人で家族対応を担っていました。

事故発生から約1か月後、ようやく本部が正式に対応に乗り出し、以後の家族対応は本部の専任窓口が担うことになりました。本部主導のもと、複数名体制で損害賠償に関する説明を行った結果、家族側からは弁護士を立てて対応する旨の申し出があり、事業所側も契約している保険会社と協議の上、弁護士に対応を一任する体制へと移行。その後以下の対応方針を全職員に周知しました。

- 家族からの問い合わせには「すべて弁護士に委任しているため、現場ではお答えできない」と回答すること

- 家族と接触があった場合は、速やかに本部へ報告すること

- 現場だけで判断せず、必ず本部の指示を仰ぐこと

この体制変更により、現場職員の精神的・肉体的な負担が大きく軽減されました。また、管理者が手渡した金品についても、現在返金に向けた交渉を進めています。さらに、今回の事故を教訓として、介助手順を見直し、事故時に対応した職員とは別の職員が担当となり、手順を徹底したうえでサービス提供を継続しています。

まとめ:事業所や介護職員を守るためにもカスタマーハラスメント対策を実施しましょう

カスタマーハラスメントは、介護職員の尊厳や安全を脅かす深刻な問題です。ハラスメントを受けた際に「我慢するしかない」「仕方がない」と捉えてしまい、一人で我慢してしまう職員も多いことから、離職を防ぐためにも事業所としての対策を講じることが重要です。

本記事で紹介した事例のように、カスタマーハラスメントは決して一人で抱えるべき問題ではありません。現場での初期対応だけでなく、管理者や本部との連携、専門家(弁護士など)への相談、そして職員全体への周知と体制づくりが必要不可欠です。事業所は利用者や家族と良好な関係を築きながらも、職員の安心・安全が守られる職場環境作りを行いましょう。