介護の基礎知識

令和5年改定のアセスメントシート課題分析標準23項目とは?

- 公開日:2025年08月25日

- 更新日:2025年08月25日

介護保険サービスの提供において、ケアマネジャーが行うアセスメントは、ケアプラン作成の出発点となる重要なプロセスです。なかでも「課題分析標準23項目」は、利用者の生活全体を多面的に把握し、必要な支援を的確に導き出すための基本的なフレームワークとして広く活用されています。

令和5年の改定では、時代に即した視点が加わり、認知症や家族の介護負担、本人や家族の意向や個々の生活リズムにも考慮する内容へと進化しました。本記事では、そんな課題分析標準23項目の概要や、具体的な活用方法についてわかりやすく解説します。

介護のアセスメントの目的

介護におけるアセスメントとは、利用者の心身の状態や生活環境、本人の希望などを多面的に把握することを指します。アセスメント作成の目的は、最適なケアプランを立てるための土台を作ることにあります。アセスメントを通じて、利用者に必要な支援を見極め、過不足のない介護サービスの提供を行います。

アセスメントシートの様式について

ケアマネジャーが行うアセスメントの内容は「アセスメントシート」に記載します。アセスメントシートの様式には決まりはなく、既存のフォーマットを利用するのはもちろん、ケアマネジャーが独自に作成しても問題ありません。アセスメントシートには以下の様式が存在するため、自身にとって使いやすいものを選んで活用するのも良いでしょう。特に居宅介護支援事業所では、「居宅サービス計画ガイドライン方式」が多く採用されています。

- 居宅サービス計画ガイドライン(全国社会福祉協議会)

- ケアマネジメント実践記録様式(日本社会福祉士会)

- 日本介護福祉士会方式(日本介護福祉士会)

- 日本訪問看護振興財団版方式(日本訪問看護振興財団)

- 包括的自立支援プログラム(全国老人福祉施設協議会・全国老人保健施設協会・介護力強化病院連絡協議会)

- MDS-HC方式

- R4(公益社団法人全国老人保健施設協会)

課題分析標準項目23項目は令和5年に変更されました

アセスメントシートの課題分析標準項目23項目は令和5年に変更されました。この変更にあたり、厚生労働省は「すべての項目を必ず記入する必要はない」と通知していますが、実際には確認すべき項目の数が増えており、アセスメントの負担も増加しています。課題分析項目の改定は頻繁には行われませんが、新たな通知が出された際には、必ず最新情報を確認し、対応を検討することが重要です。

【最新版】アセスメントシートの課題分析標準項目(23項目)一覧

以下では最新版のアセスメントシートの課題分析標準項目(23項目)の一覧と、項目の主な内容についてご紹介します。アセスメントシート記入の際の参考にしてください。

基本情報に関する項目(9項目)

| 標準項目名 | 項目の主な内容 |

|---|---|

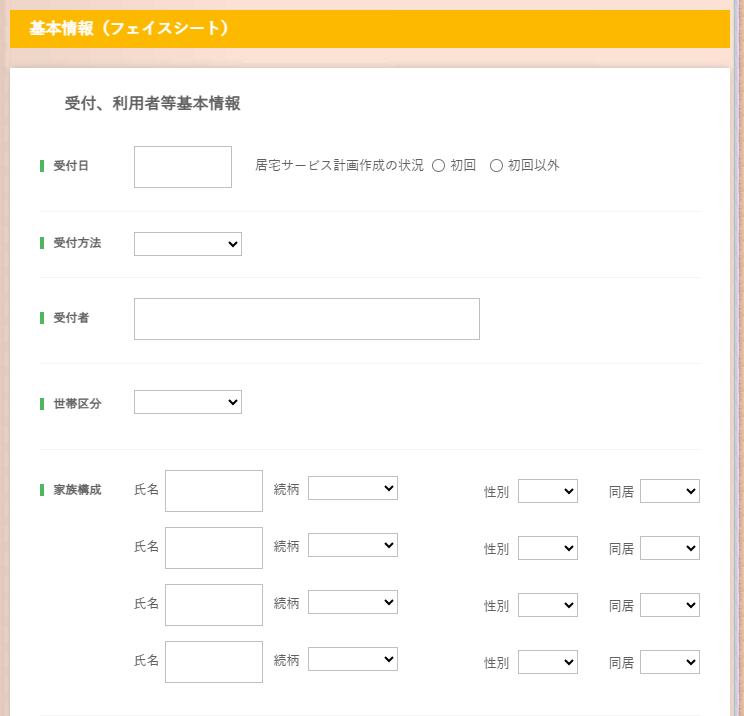

| ①基本情報(受付、利用者等基本情報) | 居宅サービス計画作成についての利用者受付情報(受付日時、受付対応者、受付方法等)、利用者の基本情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号等の連絡先)、利用者以外の家族等の基本情報、居宅サービス計画作成の状況(初回、初回以外)について記載する項目 |

| ②これまでの生活と 現在の状況 | 利用者の現在の生活状況、これまでの生活歴等について記載する項目 |

| ③利用者の社会保障制度の利用情報 | 利用者の被保険者情報(介護保険、医療保険 等)、年金の受給状況(年金種別等)、生活保 護受給の有無、障害者手帳の有無、その他の社会保障制度等の利用状況について記載する項目 |

| ④現在利用している支援や社会資源の状況 | 利用者が現在利用している社会資源(介護保険サービス・医療保険サービス・障害福祉サービス、自治体が提供する公的サービス、フォーマルサービス以外の生活支援サービスを含む)の状況について記載する項目 |

| ⑤日常生活自立度(障害) | 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」について、現在の要介護認定を受けた際 の判定(判定結果、判定を確認した書類(認定調査票、主治医意見書)、認定年月日)、介護支援専門員からみた現在の自立度について記載する項目 |

| ⑥日常生活自立度(認知症) | 「認知症高齢者の日常生活自立度」について、 現在の要介護認定を受けた際の判定(判定結 果、判定を確認した書類(認定調査票、主治医 意見書)、認定年月日)、介護支援専門員から みた現在の自立度について記載する項目 |

| ⑦主訴・意向 |

利用者の主訴や意向について記載する項目 家族等の主訴や意向について記載する項目 |

| ⑧認定情報 | 利用者の認定結果(要介護状態区分、審査会の意見、区分支給限度額等)について記載する項目 |

| ⑨今回のアセスメントの理由 | 今回のアセスメントの実施に至った理由(初 回、要介護認定の更新、区分変更、サービスの変更、退院・退所、入所、転居、そのほか生活状況の変化、居宅介護支援事業所の変更等)について記載する項目 |

課題分析(アセスメント)に関する項目(13項目)

| 標準項目名 | 項目の主な内容 |

|---|---|

| ⑩健康状態 | 利用者の健康状態及び心身の状況(身長、体 重、BMI、血圧、既往歴、主傷病、症状、痛みの有無、褥そうの有無等)、受診に関する状況(かかりつけ医・かかりつけ歯科医の有無、その他の受診先、受診頻度、受診方法、受診時の同行者の有無等)、服薬に関する状況(かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師の有無、処方薬の有無、服薬している薬の種類、服薬の実施状況等)、自身の健康に対する理解や意識の状況について記載する項目 |

| ⑪ADL | ADL(寝返り、起きあがり、座位保持、立位保 持、立ち上がり、移乗、移動方法(杖や車椅子の利用有無等を含む)、歩行、階段昇降、食 事、整容、更衣、入浴、トイレ動作等)に関する項目 |

| ⑫IADL | IADL(調理、掃除、洗濯、買物、服薬管理、金銭管理、電話、交通機関の利用、車の運転等)に関する項目 |

| ⑬認知機能や判断能力 | 日常の意思決定を行うための認知機能の程度、判断能力の状況、認知症と診断されている場合の中核症状及び行動・心理症状の状況(症状が見られる頻度や状況、背景になりうる要因等)に関する項目 |

| ⑭コミュニケーションにおける理解と表出の状況 | コミュニケーションの理解の状況、コミュニケーションの表出の状況(視覚、聴覚等の能力、言語・非言語における意思疎通)、コミュニケーション機器・方法等(対面以外のコミュニケーションツール(電話、PC、スマートフォン)も含む)に関する項目 |

| ⑮生活リズム | 1日及び1週間の生活リズム・過ごし方、日常的な活動の程度(活動の内容・時間、活動量等)、休息・睡眠の状況(リズム、睡眠の状況(中途覚醒、昼夜逆転等)等)に関する項目 |

| ⑯排泄の状況 | 排泄の場所・方法、尿・便意の有無、失禁の状 況等、後始末の状況等、排泄リズム(日中・夜 間の頻度、タイミング等)、排泄内容(便秘や 下痢の有無等)に関する項目 |

| ⑰清潔の保持に関する状況 | 入浴や整容の状況、皮膚や爪の状況(皮膚や爪の清潔状況、皮膚や爪の異常の有無等)、寝具 や衣類の状況(汚れの有無、交換頻度等)に関する項目 |

| ⑱口腔内の状況 | 歯の状態(歯の本数、欠損している歯の有無 等)、義歯の状況(義歯の有無、汚れ・破損の 有無等)、かみ合わせの状態、口腔内の状態 (歯の汚れ、舌苔・口臭の有無、口腔乾燥の程度、腫れ・出血の有無等)、口腔ケアの状況に関する項目 |

| ⑲食事摂取の状況 | 食事摂取の状況(食形態、食事回数、食事の内容、食事量、栄養状態、水分量、食事の準備をする人等)、摂食嚥下機能の状態、必要な食事の量(栄養、水分量等)、食事制限の有無に関する項目 |

| ⑳社会との関わり | 家族等との関わり(家庭内での役割、家族等との関わりの状況(同居でない家族等との関わりを含む)等)、地域との関わり(参加意欲、現在の役割、参加している活動の内容等)、仕事との関わりに関する項目 |

| ㉑家族等の状況 | 本人の日常生活あるいは意思決定に関わる家族等の状況(本人との関係、居住状況、年代、仕事の有無、情報共有方法等)、家族等による支援への参加状況(参加意思、現在の負担感、支援への参加による生活の課題等)、家族等について特に配慮すべき事項に関する項目 |

| ㉒居住環境 | 日常生活を行う環境(浴室、トイレ、食事をとる場所、生活動線等)、居住環境においてリスクになりうる状況(危険個所の有無、整理や清掃の状況、室温の保持、こうした環境を維持するための機器等)、自宅周辺の環境やその利便性等について記載する項目 |

| ㉓その他留意すべき事項・状況 | 利用者に関連して、特に留意すべき状況(虐待、経済的困窮、身寄りのない方、外国人の 方、医療依存度が高い状況、看取り等)、その 他生活に何らかの影響を及ぼす事項に関する項目 |

効果的なアセスメントを行う際のポイント

アセスメントは、利用者の生活状況や課題を正確に把握し、適切な支援につなげるために欠かせないプロセスです。単に情報を聞き取るだけではなく、利用者本人の意向を尊重しながら共に考える姿勢が重要となります。ここでは、効果的なアセスメントのポイントをご紹介します。

当日までに事前情報を集めておく

主治医や地域包括支援センターなど、本人以外から収集できる情報は可能な限り事前に集めておくことが重要です。利用者本人の状態や既往歴、家族構成、生活環境、現在利用しているサービス内容などを事前に把握しておくことで、当日の聞き取りがスムーズになり、必要な確認事項に集中することができます。

また、主治医の意見書やケア記録、前回までのケアプランなど、既存の書類を整理して目を通しておくことで、利用者の全体像を把握しやすくなります。場合によっては、事前にご家族や関係職種に連絡をとり、補足情報を得ておくのも効果的です。

生活全体を捉える視点を持つ

アセスメントでは、ADLやIADLといった身体面だけでなく、住環境・家族関係・経済状況・社会との関わりなど、利用者を取り巻く「生活そのもの」に注目することが重要です。

たとえば「歩行に不安がある」という訴えがあっても、それが実際にどんな場面で困っているのか、住宅内の動線、トイレの場所、付き添いの有無などと照らし合わせることで、より具体的な支援の方向性が見えてきます。

利用者本人の「思い」を引き出す

アセスメントは、利用者の「できる・できない」を判定する場ではなく、その人がこれからどう生きたいか、何を大切にしているのかを共有する機会でもあります。

「あなたは○○できますか?」といった一方的な質問ではなく、「これからの生活でどのようなことを望んでいますか?」「やってみたいことはありますか?」「ご自身でできることや、できそうなことは何ですか?」といった、利用者の意向を尊重する質問を心がけましょう。

家族の状況や介護力を的確に把握する

在宅介護においては、家族の支援力や協力度合いがサービス設計に大きく影響します。健康状態、就労状況、介護への理解度、心理的負担などを聞き取り、支援の土台としてどう機能しているかを把握することが大切です。

同時に、「無理をしていないか」「家族間で役割の偏りがないか」といった点にも配慮し、必要に応じて家族への支援も検討しましょう。

アセスメントシートは5W1Hを明確にする

アセスメントシートの記載では、「5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)」を意識することが非常に重要です。これにより、利用者の状況や課題、支援に必要な情報を具体的かつ明確に把握することができます。

たとえば、「いつ(When)」は課題が発生した時期や時間帯、「どこで(Where)」は自宅や施設内のどの場所で起きているか、「誰が(Who)」は本人や家族、介護職員など関係者の関与、「何を(What)」は具体的な課題や状況、「なぜ(Why)」はその背景や原因、「どのように(How)」は現在の対応方法や希望する支援の内容などを示します。

介護ソフトトリケアトプスのアセスメントシートは最新の課題分析標準項目に対応しています

介護ソフトトリケアトプスのアセスメントシートは最新の課題分析標準項目に対応しています。項目は選択式となり、入力が少なくて済むため、負担が軽減されます。また、例文取り込みや音声入力機能があり、効率的に入力が行えます。アセスメントシートはケアプランと連携しており、内容を出力できるため、ケアプランに転記する手間がなくなります。

無料で使えるアセスメントシートを利用したい場合は、最新の課題分析標準項目には対応しておりませんが、以下の「かんたんアセスメントシート」が活用できます。

まとめ

令和5年度に見直された、アセスメントシートの課題分析標準は、ケアマネジャーが利用者の全体像を正確に把握し、より質の高いケアプランを作成するための土台となる重要なツールです。実際の現場では、限られた時間や情報の中で判断を迫られることも少なくありませんが、標準化された項目をもとにアセスメントを行うことで、抜け漏れのない支援が実現できます。

本記事で紹介した内容と無料シートをうまく活用しながら、現場での業務効率化とケアの質向上の両立を目指しましょう。

トリケアトプスは、最大3ヶ月間の無料体験を実施しています。 この機会にトリケアトプスをぜひお試しください。