介護の基礎知識

介護のリスクマネジメントとは?参考になる事故事例や効果的な導入手順をご紹介

- 公開日:2025年08月21日

- 更新日:2025年08月21日

介護現場では、転倒や誤嚥、薬の誤投与といった“ヒヤリハット”や事故が日常的に起こるリスクがあります。こうした事故は、利用者の安全だけでなく、事業所の信頼や職員の心理的負担にも大きな影響を与えます。

そこで重要になるのが「リスクマネジメント」の考え方です。単に事故を未然に防ぐだけでなく、もしもの時に適切に対応し、再発を防止する仕組みを整えることが、介護事業所の継続的な運営と質の高いサービス提供につながります。

本記事では、介護現場でのリスクマネジメントの基本的な考え方から、実際の事故事例、そして現場にリスクマネジメントを効果的に導入するためのステップまで、わかりやすく解説します。事故の予防・対応に課題を感じている方や、現場改善を目指す管理者の方はぜひご覧ください。

介護のリスクマネジメントとは?

介護におけるリスクマネジメントとは、「利用者や職員にとっての事故やトラブルの発生を未然に防ぎ、万が一発生した際には迅速かつ適切に対応して被害を最小限に抑えるための取り組み」を指します。

介護の現場では、利用者の転倒・転落・誤嚥などの身体的事故以外にも、虐待・ハラスメント・情報漏洩などの人権・倫理的リスクや災害時の対応や感染症のまん延、介護記録や報酬請求に関わる法令遵守の問題があります。これらは、介護事業の信頼や継続運営に直結する重大な問題です。そのため、組織的にリスクを把握・分析・管理していくリスクマネジメントが欠かせません。

「ハインリッヒの法則」によると、1つの大きな事故の背景には29件の軽微な事故があり、その背景には300件のヒヤリハットがあると言います。リスクマネジメントでは、ヒヤリハットの段階で重大事故の予測をし、その発生を防止することが重要になります。

介護現場で起こりやすい事故の事例

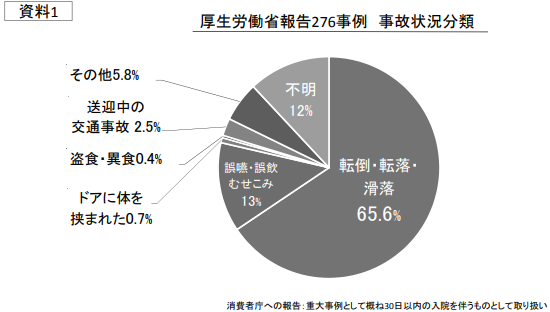

厚生労働省の報告によると、介護施設内で最も多い事故は、転倒・転落・滑落が181件で65.6%を占めており、次いで誤嚥・誤飲・むせこみが36件で13%となりました。

出典:「介護サービスの利用に係る事故の防止に関する調査研究事業」報告書|公益財団法人 介護労働安定センター

出典:「介護サービスの利用に係る事故の防止に関する調査研究事業」報告書|公益財団法人 介護労働安定センター

介護のリスクマネジメントを行うためには、事故が起きる前に起こりやすい事故の事例を知り、事前に対策を行うことが重要です。以下は介護現場で起こりやすい事故の事例です。

見守り中の事故

事例

食後に利用者へコーヒーを提供した際、誤ってコーヒーを膝にこぼしてしまい、やけどを負って皮膚が剥離する事故が発生した。

事故の原因

利用者は握力の低下がみられていたが、普段の食事は自立で行えていたため、職員は見守り対応としていた。しかし、提供されたコーヒーは非常に熱く、カップも高温になっていたため、持ち上げた際に熱さと握力の低下が影響し、うまく保持できなかったことが事故の要因と考えられる。

防止のための対策

① 利用者の状態把握と記録の徹底

体調は日々変化するため、サービス開始時にはしっかりと利用者とコミュニケーションを取り、身体状況をアセスメントした上で、記録に残すことが重要です。

② 飲み物の温度調整

飲み物はあらかじめ少し冷ましてから提供し、提供時には「少し冷ましてあります」と声がけするなど、利用者の了承を得てからお渡しする配慮が必要です。

③ 安全なカップの選定

握力が低下している方には、両側に取っ手が付いたカップなど、持ちやすく安定した形状のものを使用するようにしましょう。

移乗・移動介助中の事故

事例

ベッドから車いすへの移乗介助中に前のめりに転倒。痛みを訴えたため受診したところ、大腿骨頸部骨折が判明した。利用者の座り方が浅かったことが原因と考えられる。

事故の原因

- 利用者が大柄で、介助者が小柄だったため、介助に無理が生じていたこと

- 移乗の際に、車いすへの座り位置(ポジショニング)が適切でなかったこと

- ベッドと車いすの位置関係が不適切で、利用者本人も移動方向を認識しづらい状態だったこと

防止のための対策

① 利用者の身体状況を正確に把握する

移乗介助を行う前に、利用者がどの程度の介助を必要としているのか、また身体状況(麻痺や患部の有無など)をしっかり確認することが大切です。

② 複数介助による安全確保

大柄な方や体幹が不安定な方への移乗には、一人で対応せず、事前に他のスタッフと連携し、複数人での介助体制を整えるようにしましょう。無理な単独介助は避けるべきです。

③ 車いすとベッドの位置・角度を適切に調整する

移乗前に、車いすとベッドの位置関係を適切に整え、利用者にもわかりやすく声をかけながら、移動の流れを説明・誘導することが大切です。利用者本人にも状況を理解してもらうことで、安全な移乗につながります。

食事介助に関連する事故

事例

昼食の時間中、嚥下機能に不安のある利用者に対し、一口大のかぼちゃを介助で提供。飲み込んだことを確認した後、他の利用者への介助のため一時的に目を離したところ、当該利用者が突然むせ込み、意識を消失。声かけにも反応がなくなり、すぐに救急要請を行い応急処置も試みたが、搬送先の病院で死亡が確認された。

事故の原因

- 利用者の嚥下機能が低下していたにもかかわらず、提供された食事の形態が適切でなかった。

- 介助者が他の利用者の対応を優先せざるを得ず、一時的に目を離してしまった。

- 施設内での嚥下機能に対する評価と共有が不十分だった。

防止のための対策

① 嚥下機能の継続的なアセスメントを行う

介護職・看護職・栄養士など多職種のチームで、嚥下機能の変化を日々確認し、利用者の体調に応じた食事の提供を徹底します。

② 食事形態の見直しと栄養課との連携

嚥下に不安のある利用者には、食事の形状やとろみの有無などを見直し、栄養課と連携しながら適切な提供内容を検討します。

③ 誤嚥リスクの高い利用者には、とろみ食等を基本とする

嚥下機能が低下している方には、食事前に嚥下状態を確認し、必要に応じてとろみを付けるなどの工夫を施します。

④ 一人の介助者が複数名を同時に対応しない体制をつくる

誤嚥リスクの高い利用者の食事介助は、他の対応と並行しないよう配慮し、時間差で食事を提供するなどの工夫が必要です。

⑤ スタッフ間の情報共有と連携強化

現場スタッフ同士で利用者の状態に関する情報をしっかり共有し、危険な状況に迅速に対応できる体制づくりを行います。

衣介助中の事故

事例

入浴前に脱衣所でタイツを履こうとして立ち上がった際にバランスを崩した。介助者はとっさに支えようとしましたが受け止めきれず、利用者はそのまま転倒。痛みを訴えたため病院を受診したところ、大腿骨頸部骨折と診断された。

事故の原因

- 利用者は介助が必要な状態でしたが、自立を強く希望されていたため、無理に動作を行ってしまった。

- タイツのようにぴったりした衣類は、着衣時に片足を上げる必要があり、バランスを崩しやすい。

- 脱衣所に手すりなど支えとなる設備がなかった。

- 介助者は同時に複数の利用者を対応しており、十分な見守りができなかった。

防止のための対策

① 普段から身体状況・転倒リスクのアセスメントを行う

特に入浴前は体調の変化も起きやすいため、当日の状態をしっかり確認しましょう。

② 衣類の着脱は、手すりなど支えがある場所で行う

バランスを崩しやすい動作は、支えのある場所で行い、介助者だけに頼らない環境を整えます。

③ 利用者の気持ちに配慮しながら、安全面の重要性を日頃から伝える

「自分でやりたい」という思いは尊重しつつ、安全のために一部介助が必要な理由を丁寧に説明し、納得してもらうことが重要です。

④ 衣類の選び方を見直す

動きにくい衣類(きついタイツなど)は転倒リスクを高める可能性があるため、できるだけ安全性の高い服装の使用を利用者やご家族に提案することも一案です。

入浴介助中の事故

事例

入浴介助中、利用者がシャワーチェアに座った状態で大腿部を洗う際、太ももを上げてもらったところバランスを崩して後方に転倒。強い痛みを訴え、受診の結果、大腿骨頸部骨折が確認された。

事故の原因

- 使用していたシャワーチェアには背もたれがなく、安定性に欠けていた。

- 利用者は手すりのない環境で、介助者の体に手をかけて体を支えていたが、太ももを上げる動作で支えがなくなってしまった。

- 入浴室の床がタイル張りで、石けんやお湯により滑りやすくなっていた。

防止のための対策

① 背もたれ付きのシャワーチェアの使用を検討する

体のバランスが不安定な利用者には、より安定性の高いチェアを選定することが重要です。

② 利用者がしっかりと体を支えられる設備を整える

手すりなどの補助器具を活用し、介助者に頼らずとも安全な姿勢を保てるよう環境を整備します。

③ 動作前の声かけを徹底し、利用者と連携を取る

太ももを上げるなどバランスを崩しやすい動作の前には、利用者に声をかけて準備してもらうことで、転倒リスクを軽減します。

④ 余裕を持った介助体制を整える

複数の職員での見守りや介助を行い、時間に追われず落ち着いて対応できる体制を心がけましょう。

⑤ 入浴室の床を安全に保つ

滑りにくいマットの設置やこまめな床の拭き取りなど、床面の安全対策も忘れずに行います。

排泄介助中の事故

事例

排泄介助のため、利用者を車いすでトイレまで移動させ便座に移乗。介助者はドアを閉めて外で待機していたところ、トイレから利用者の声がしたため急いでドアを開けると、便座から転落していた。

事故の原因

- 利用者は普段から歩行介助が必要で、車いすで過ごす時間が長かった。

- 慢性的な腰痛を抱えており、体動や姿勢調整が難しい状態だった。

- 便座に座らせた際に、正しいポジショニングがされていなかった。

- 体の痛み(疼痛)に関するアセスメントや声かけが不十分だった。

- 手すりなど身体を支える設備への誘導や説明がされておらず、自力でバランスを取るのが困難だった。

防止のための対策

① 身体・疼痛アセスメントの実施を徹底する

普段から利用者の身体状況や痛みの有無を把握し、排泄介助時にも声かけを通じて変化を確認しましょう。

② 移乗後のポジショニング確認

便座に移乗させたあとは、しっかりと安定した姿勢が取れているかを確認することが重要です。

③ 疼痛への配慮と声かけの徹底

腰痛などのある利用者には、姿勢の変化が痛みに繋がることもあるため、都度声をかけて痛みの有無を確認しましょう。

④ 手すりなどの設備への誘導・説明

利用者が安全に身体を支えられるよう、トイレ内の手すりや壁など、支えになる設備の利用を促し、使用方法も丁寧に案内します。

介護のリスクマネジメントを行う手順

介護のリスクマネジメントは①リスクの特定②リスクの分析③リスクの評価④リスクへの対策の手順で行うと効果的です。

①リスクの特定

例:床が濡れて滑りやすい

まず最初に、現場に潜む具体的なリスクを洗い出します。今回のケース以外にも、「電気コードやマットのめくれによるつまずき」「誤嚥によるむせ返り」などの状況が該当します。

リスクの特定は、職員のヒヤリハット報告、事故報告、日常点検の中から拾い上げていく必要があります。実際に事故が起きていなくても、「起こりうる」状態を洗い出すことが重要です。

②リスクの分析

例:どうして濡れているのか・床の材質は何か・どのような履物、行動の時に滑りやすいか

リスクを特定した後は、「なぜそれが起こるのか」を掘り下げて考えます。これには要因の分解と相関の理解が必要です。

- 床が濡れている原因は?(浴室からの水滴、清掃後の拭き残しなど)

- 滑りやすい床の材質は何か?(タイル、ビニール床など)

- どんな履物のとき、どんな動作のときに滑りやすいか?(靴下、サンダル、急ぎ足 など)

このように、リスクが発生する構造的な背景や環境要因を洗い出し、何が危険を引き起こすのかを明確化します。

③リスクの評価

例:床で滑ることによりどのような事故が予想されるか・事故によりどのような結果が生じるか

分析したリスクがどの程度重大か、影響度を評価します。たとえば、滑って転倒した場合に、軽傷(打撲など)ですむケースもあれば、重傷(骨折・大腿骨頸部骨折)につながることもあります。この評価により、どの程度優先して対策すべきリスクかを判断することができます。

④リスクへの対策

例:床の張替をする・床に危険表示をする・マニュアル作成をする

評価されたリスクに対して、予防・軽減のための対策を講じます。また、対策を一度立てたら終わりではなく、効果の確認や見直しも継続的に実施する必要があります。

介護現場で事故・ヒヤリハットが起こった際の対処法

介護現場では、高齢者の身体機能や認知機能の低下、日常的な身体介助の必要性などから、どうしても事故やヒヤリハットが起こるリスクがあります。そうした事態が発生したときに、適切に対応することは、利用者の安全を守るだけでなく、再発防止や施設の信頼維持にもつながります。

ここでは、実際に事故やヒヤリハットが発生した際にとるべき一連の対応について解説します。

1. すぐに安全確保と応急処置

事故やヒヤリハットが起きた瞬間、最優先すべきは「利用者の安全確保」です。転倒ややけどなどが発生した場合は、まず危険な状態から離し、必要に応じて応急手当を行います。命に関わる可能性がある場合には、ためらわずに救急要請を行いましょう。

2. 状況を把握し、記録を取る

次に、事故の状況を正確に把握し、記録に残します。「いつ」「どこで」「誰が」「何をしていたときに」「何が起こったか」を時系列で整理し、関係者からのヒアリングも行いましょう。

ヒヤリハットの場合も、「実際には事故にならなかったが、なり得た状況」を明確に記録することで、再発防止につながる貴重なデータとなります。

3. 利用者・家族への説明と謝罪

事故が発生した場合には、利用者本人およびご家族に対し、速やかに報告・説明を行います。

その際は、事実を正確に伝えることと、誠意ある対応を心がけましょう。曖昧な説明や責任の所在をあいまいにすることは、信頼関係を損なう原因となります。

4. 施設内での情報共有と報告書の提出

事故やヒヤリハットは、関係するスタッフだけでなく、施設全体で共有すべき情報です。カンファレンスや申し送りで共有し、必要に応じて上司や責任者へ報告書を提出します。報告書には、事故の状況、対応内容、再発防止策の提案などを明記します。

5. 原因分析と再発防止策の検討

事故やヒヤリハットが発生した背景には、環境要因、人的ミス、体制の不備など複数の要素が絡んでいることが少なくありません。「なぜそれが起きたのか?」を多角的に分析し、再発を防ぐための仕組みや改善策を考えることが重要です。必要に応じて、マニュアルの見直しや設備の改善、職員への再教育を実施します。

6. ご利用者や関係各所に報告

事故が発生した場合は、できるだけ速やかに、遅くとも5日以内を目安として事故報告書を提出する必要があります。また、以下のような事故については、原則として各自治体にすべて報告する必要があります。

- 利用者が死亡した事故

- 医師(勤務医や嘱託医も含む)による診断のうえ、投薬・処置などの治療が必要になった事故

また、それ以外の事故についての報告は、各市町村の判断に従うこととされています。施設の所在地によって対応が異なるため、事前に自治体の方針を確認しておくことが大切です。国が公表している様式は以下よりExcelにてダウンロードいただけます。

7. 継続的な振り返りと研修

一度の事故をきっかけに、職場全体で安全意識を高めることが大切です。定期的にヒヤリハット報告を共有し、職員同士で振り返りを行う時間を設けるなど、安全管理の文化を根付かせる取り組みが必要です。

また、新人職員やパート職員にも事故対応マニュアルを共有し、研修の中で実践的に学ぶ機会を設けましょう。

まとめ:介護のリスクマネジメントで事故やトラブルを未然に防ぎましょう

介護現場におけるリスクマネジメントは、事故防止対策だけでなく、事業所全体の安全文化を育て、利用者と職員の双方が安心できる環境をつくるための重要な取り組みです。

ヒヤリハットを見逃さず、日々の業務の中でリスクを「特定・分析・評価・対策」するプロセスを確立することで、重大事故を未然に防ぐことが可能になります。

介護現場のリスクマネジメントには介護ソフトの導入が効果的

介護現場においてリスクマネジメントを強化するうえで、介護ソフトの導入は非常に有効な手段です。ヒューマンエラーや情報共有の不足が事故やトラブルにつながることが多い介護の現場では、「記録の正確性」「情報の見える化」「業務の標準化」が求められます。介護ソフトは、こうしたリスク低減に大きく貢献します。

特におすすめなのは、介護ソフト「トリケアトプス」の導入です。トリケアトプスを活用することで、バイタルの変化や異常を即時に把握できるため、状態悪化や事故につながる前に先手を打てる可能性が高まります。また、リアルタイムでの記録入力が可能になり、職員間の情報共有にラグがなくなります。申し送り事項も記録しておけるため、スマホやタブレットでいつどこにいても内容を確認することができます。

トリケアトプスの訪問介護では、サービス提供前にサービス指示書を表示する設定に切り替えることで、前回のサービス提供時の状況や要望、注意点などを把握した上でサービス提供を行うことができ、事故を未然に防ぐことができます。

また、通所などで利用できる介護記録では、バイタルを入力するだけでバイタルグラフを作成するため、バイタルの傾向がわかりやすく、利用者の体調の変化に迅速に気が付くことができます。

利用者情報では既住歴や服薬などの情報をすぐに確認できるため、緊急時にも適切な対応が行えます。このように、介護ソフトを利用することで職員同士の情報共有や利用者一人一人の詳細な状況把握がスムーズになり、介護現場での事故を防ぐことが可能です。トリケアトプスが6,000以上の事業所様に選ばれてきたポイントは以下の4つです。

- 01 お得な料金体系

- トリケアトプスは従量課金制を採用しており、ご請求は使った分のみ。

最低220円/人~使用可能で、従量課金制の介護ソフトの中でも業界最安値です。上限価格もあるため、事業所の規模が大きくなって、思ったより負担が大きくなってしまった…なんてこともなく安心です。

オプションによる追加費用も無しで、全ての機能を標準装備で使用可能です。 - 02 パソコンが苦手な人でも使いやすい画面

- ケアマネジャーやヘルパーさん、どんな人でも使いやすいよう、直感的にどこに何があるか、分かりやすい操作画面を設計しました。

iOS/Androidのスマホアプリも対応しており、スマホからでも簡単に実績入力が行えます。

イメージキャラクターのトリケアちゃんが見守ってくれる、女性に人気の可愛い操作画面です♪ - 03 ご利用いただいている事業者様の92%が「サポートに満足」と回答

- 介護ソフトの使い方で分からないことがあれば、お電話頂ければ、専任のオペレーターが丁寧に対応致します。

開発元が運営も行っているため、わからないことは丁寧にしっかりとご説明することができます。

電話もつながりやすく、困っている時にすぐ頼っていただけます。 - 04 お客様のお声から機能を開発

- お客様から多くの声を寄せられた「こんな機能がほしい!」という機能を、他社では対応できないスピードでの実装を実現。ほぼ標準機能としてアップデートしているため、追加費用はいただきません。開発元がサポートも行っているため、ダイレクトに機能を反映することができます。

トリケアトプスは、最大3ヶ月間の無料体験を実施しています。 この機会にトリケアトプスをぜひお試しください。