介護の基礎知識

介護事業所の独立開業は儲かるの?経営状況の実態や成功させるポイント

- 公開日:2025年08月20日

- 更新日:2025年08月20日

近年、介護ニーズの高まりとともに「自分の理想の介護を提供したい」「働き方の自由度を高めたい」といった理由で、介護職としての経験を活かし、介護事業所を独立開業する方が増えています。一方で、「本当に儲かるのか?」「経営は難しくないのか?」といった不安の声も少なくありません。

本記事では、介護事業所の経営実態から本当に儲かるのか?を解説し、独立開業で成功するために知っておきたいポイントをわかりやすくまとめました。これから開業を検討している方、または開業後の経営改善を目指す方の参考になれば幸いです。

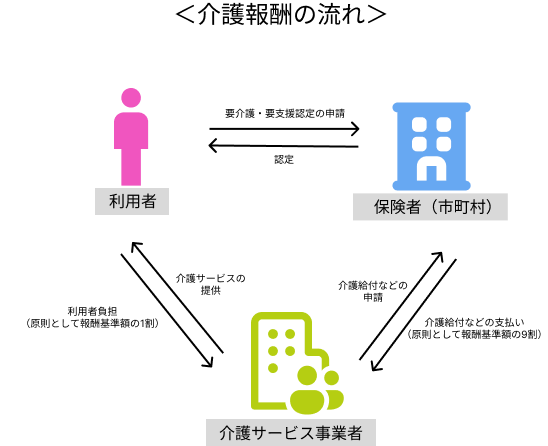

介護事業所が介護報酬を得る仕組み

介護サービス事業所は、介護サービスの提供に対する対価として介護報酬を市区町村(保険者)と利用者(被保険者)に請求することで介護報酬を得ています。介護報酬のうち、7~9割を市区町村に請求し、残りの1~3割を利用者の負担金として請求します。

介護報酬の構造

介護報酬は大きく分けて、「基本報酬」と「加算・減算」の2つによって構成されています。「基本報酬」は介護サービスの種別ごとに、サービス内容や提供時間、利用者の要介護度などに応じて単位数が定められており、「加算・減算」は基本報酬を基準にして、プラス・マイナスが行われる仕組みです。例えば、人員基準を超えて必要な専門職が配置されている場合や、要介護度の重い利用者を受け入れる体制が整っている場合には、加算が行われ、より高い報酬を得ることができます。一方で、施設基準や人員基準を満たしていない場合などは、減算の対象となり、報酬が低くなります。このように、加算や減算があることで、利用者は不利益を被ることなく、質の高いサービスを受けられる仕組みが確保されています。

介護報酬や加算減算の詳しい計算方法は以下のブログをご覧ください。

介護報酬や加算減算の仕組みと計算方法をわかりやすく解説

介護事業所の独立開業は儲かる?

厚生労働省の調査結果によると、介護事業の全サービス平均の収支差率は2.6%(税引後)です。これは他の業界と比較すると低い部類となり、一概に儲かるとは言えません。しかし、介護サービスによっては10%を超えるものもあるため、サービス選びを慎重に行うことで儲かる可能性があります。

| 業種 | 収支差率(売上高営業利益率) |

|---|---|

| 介護サービス | 2.6% |

| 飲食店 | 8.4% |

| 自動車・自転車小売業 | 5.5% |

| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 3.5% |

| スーパーマーケット | 1.6% |

| 家具・じゅう器・家庭用棲桟器具小売業 | 4.1% |

※収支差率…介護・医療業界で使用される指標です。

計算式:収支差率(%)=(収入-支出)/ 収入 × 100

※売上高営業利益率…一般企業で使用される指標です。

計算式:営業利益率(%)=営業利益 / 売上高 × 100

介護サービス全体平均の収支差率が低い理由

介護業界は、人件費の割合が非常に高い(報酬の約6割以上が人件費)ため、利益を出すのが難しい構造です。さらに、慢性的な人手不足と人件費の高騰も人件費割合が高くなる要因です。

また、介護報酬が公的に設定されており、価格が自由化されていない(サービス価格を上げられない)点や、一定の基準を満たさないと加算が取れず、「儲かる構造」になりづらい点から収益差率が低くなると考えられます。

介護サービス種別ごとの収支差率の推移

介護業界全体の収益差率は2.6%と低い傾向にありますが、介護サービスによっては収益差率が10%を超えるものもあります。各サービス種別の収支差率(税引き後収支差率)の推移は以下の通りです。

| サービス種類 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 介護老人福祉施設 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.1 |

| 介護老人保健施設 | 3.7 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | -0.6 |

| 介護医療院 | - | - | 4.7 | 6.5 | 5.3 | 1.2 |

| 訪問介護 | 5.6 | 4.1 | 2.3 | 6.4 | 5.5 | 7.7 |

| 訪問入浴介護 | 2.0 | 1.2 | 2.7 | 4.7 | 2.5 | 2.2 |

| 訪問看護 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 9.1 | 7.1 | 5.8 |

| 訪問リハビリテーション | 4.0 | 2.6 | 1.9 | -0.4 | 0.2 | 9.9 |

| 通所介護 | 4.9 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 0.7 | 1.4 |

| 通所リハビリテーション | 5.1 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 2.5 |

| 短期入所生活介護 | 4.8 | 3.3 | 2.3 | 5.3 | 3.3 | 3.2 |

| 特定施設入居者生活介護 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 3.6 | 3.1 | 2.2 |

| 福祉用具貸与 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 2.6 | 4.8 |

| 居宅介護支援 | -0.4 | -0.4 | -1.9 | 1.8 | 3.1 | 4.6 |

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 7.7 | 7.8 | 10.7 |

| 夜間対応型訪問介護 | 4.2 | 5.3 | 2.0 | -8.9 | 3.3 | 9.1 |

| 地域密着型通所介護 | 4.0 | 2.3 | 1.5 | 3.7 | 3.1 | 3.7 |

| 認知症対応型通所介護 | 3.7 | 7.2 | 5.4 | 9.1 | 4.3 | 4.5 |

| 小規模多機能型居宅介護 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 4.5 | 3.6 |

| 認知症対応型共同生活介護 | 4.9 | 4.4 | 2.7 | 5.5 | 4.6 | 3.6 |

| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 2.6 | 1.8 |

| 地域密着型介護老人福祉施設 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | -0.4 |

| 看護小規模多機能型居宅介護 | 4.2 | 5.6 | 3.1 | 4.9 | 4.2 | 4.2 |

訪問リハビリテーション9.9%、定期巡回・随時対応型訪問介護看護10.7%、夜間対応型訪問介護9.1%のように、サービスによっては収支差率平均が10%近いものもあるため、介護サービスは一概に儲からないわけではないといえます。

介護の経営状況の実態とは?

それでは、介護サービスの実際の経営はどのような状況にあるのでしょうか。介護費用の推移や倒産件数から実状を見ていきます。

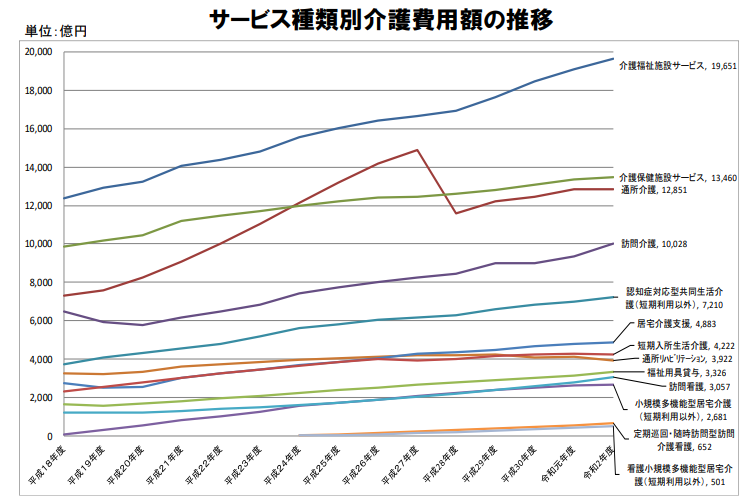

サービス種類別介護費用の推移

サービス種類別の介護費用の推移を見ていきます。ここでは特に施設数の多い、通所・訪問・居宅に着目して解説します。

出典:介護保険制度をめぐる最近の動向について|厚生労働省

出典:介護保険制度をめぐる最近の動向について|厚生労働省

通所介護

デイサービスの費用額はかつては右肩上がりでしたが、平成28年に大きく減少し、その後はやや減少または伸びが鈍化しています。これは以下のような要因が考えられます。

- 高齢者の介護ニーズが在宅支援・訪問介護や施設系サービスに分散している

- 小規模多機能型や定期巡回など、複合型サービスへのニーズの移行

- 利用者単価や提供日数の調整による制度的な制約

ここから、新規参入が相次いだ結果、エリアによっては供給過多の状態が見られ、各事業所が利用率の確保や差別化に苦慮している可能性が高く、今後も厳しい競争が継続すると思われます。全体として高齢化は進むため、継続的なニーズはありますが、競争に打ち勝つには、「選ばれる事業所」になる必要性が高まっているといえます。

訪問介護

訪問介護の費用額は、平成20年度頃から令和2年度まで右肩上がりに増加し、令和2年度には10,028億円に到達しています。増加のペースは、介護福祉施設サービスや通所介護ほど急ではありませんが、安定した伸びを示しています。これは以下のような要因が考えられます。

①在宅志向の高まり

・高齢者本人や家族の「住み慣れた自宅で生活したい」という希望が増えており、訪問介護の需要は根強く続いています。

・国の方針でも「施設から在宅へ」の流れが長く続いており、制度的にも後押しされています。

②高齢者人口の増加

・高齢化の進行により、要介護者自体が増加しており、訪問介護を利用する層も増えているため、費用総額も増加しています。

③サービス利用のしやすさ

・通所介護や施設入所と違い、環境を変えずにサービスを受けられる訪問介護は、心理的・身体的ハードルが低く、利用継続率が高いと考えられます。

④加算による報酬制度の拡充

・特定事業所加算や初回加算などの加算制度により、質の高い事業所ほど報酬を得やすくなり、サービス拡充が進んだ可能性があります。

居宅介護支援

平成18年度から令和2年度までの間、居宅介護支援の介護費用額は着実に右肩上がりに増加しています。ここから、社会全体の高齢化や要介護者の増加に伴い、ケアマネジャーによる支援のニーズが高まっていると考えられます。

グラフの線がなだらかで、他サービスと比べて急激な増減はないことから、政策や制度の大きな変更による影響を受けにくい、比較的安定したサービス領域であると考えられます。居宅介護サービスを利用する際には、原則として居宅介護支援事業所のケアマネジャーによるケアプラン作成が必要です。この制度的役割が、安定した費用支出に直結しているとみられます。また、訪問介護や施設サービスに比べて、報酬単価の変動や加算制度の影響が比較的穏やかなため、大きな増減が見られないと考えられます。

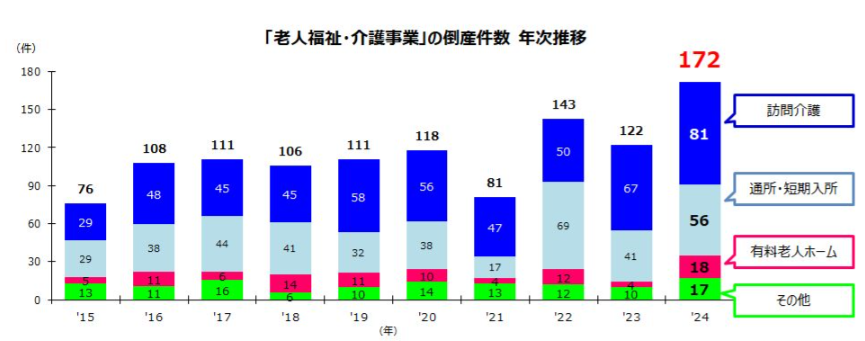

介護サービス事業所種別の倒産件数

以下は2015年~2024年までの介護サービス事業所種別の倒産件数です。

出典:株式会社東京商工リサーチ

出典:株式会社東京商工リサーチ

通所介護

通所・短期入所の倒産件数は、2022年に一気に69件に増加しており、直近で大きく悪化していることがわかります。2024年の倒産件数合計172件のうち、通所介護が 56件(約32.6%)を占めており、かなり大きな割合を占めています。通所介護の倒産割合は、年によっては30%を下回っていたこともありますが、ここ数年は常に高い水準を維持しています。

訪問介護

訪問介護では、2024年に81件の倒産(前年比20%超増)と過去最多を記録しました。

倒産の主な原因は以下の通りです。

①売上不振

2024年に倒産した訪問介護事業者のうち、約84%が「売上不振」が原因となっています。理由として、介護報酬の引き下げ、利用者数の伸び悩み、競争激化などが挙げられています。

②ヘルパー不足と人件費高騰

長期化するヘルパー不足、賃上げが遅れることによる離職、他産業との競争激化が常態化しています。人件費や燃料費・光熱費などコストが増加し、経営が圧迫されています。

③小規模・零細中心の構造

倒産事業所の約8割は、従業員10人未満・負債1億円未満・資本金数百万円という小規模構成となります。ただし最近は中堅規模でも倒産が増加し、業界全体の地盤沈下が進行中といえます。

介護事業所の独立を成功させるポイント

介護事業所の開業は、サービスによっては儲かる可能性がありますが、「高齢化が進んでいるから自然と儲かるだろう」といった発想ではもはや通用しません。介護事業所の独立で儲けを出すには以下のポイントを抑えるようにしましょう。

加算の取得

介護事業所では、基本報酬に加えて、特定の条件を満たすことで加算を取得できます。加算を適切に算定することで、収益の増加につながり、事業の安定化が図れます。加算を算定する際は各加算の算定要件を正しく理解し、必要な記録を適切に残すことがポイントです。

利用者数の確保・増加

介護事業所の収益は、担当する利用者数によって大きく変わります。利用者数が少ないと、経営が厳しくなるため、継続的な新規利用者の確保が重要です。

<具体的な対策>

- 居宅介護支援事業所と連携し、紹介を受けやすい環境を作る。

- 広報活動(パンフレット作成・説明会開催・SNS活用・WEBサイト作成)を行い、認知度を高める。

- 他事業所との差別化(専門性の高いケア、地域特化型の支援など)を打ち出す。

働きやすい環境の整備

職員にとって働きやすい環境を整備することで、離職を防ぎ、人材の定着率を向上させることで人材不足を解消することができます。

<具体的な対策>

- 業務量の適正化(1人あたりの利用者数を適切に調整)。

- フレックスタイムや時短勤務の導入により、多様な働き方を実現。

- 定期的なストレスチェック・面談を実施し、職員のメンタルケアを行う。

- 研修制度の充実(スキルアップの機会を提供し、モチベーション向上)。

- 福利厚生の強化(交通費補助・資格取得支援・リフレッシュ休暇など)。

仕事をこなすために必要な「知識」と「技術・技能」、「成果につながる職務行動例(職務遂行能力)」を評価する際に、厚生労働省の提供する「職業能力評価基準」が役立ちます。人材育成や採用、人事評価、検定試験の基準書として活用できます。

採用の強化

介護業界の人材不足への対策として、環境整備による離職率の低減と共に、採用強化にも力を入れる必要があります。

人材募集の方法は、求人広告や自社採用サイト、人材紹介サイトなど様々あり、それぞれかかる料金やメリット・デメリットが異なります。

数ある採用方法の中から最適な方法を選ぶには、「自社の採用課題を明確にする」「採用したいターゲットを具体化する」「費用対効果を考慮する」の3つがポイントです。これらを考慮して最適な採用方法を選択するようにしましょう。

ICTの導入

ICT(情報通信技術)の活用により、書類作成や情報共有の効率化が進み、職員の負担軽減や業務の質向上が可能になります。

特に介護ソフトを導入することで、パソコンを開かなくても、スマホやタブレットから日々の介護記録を楽に入力することができ、効率化に繋がります。記録は実績(請求)へ連動し、自動で日誌やケース記録などを作成でき、国保連への複雑な請求もソフトが対応してくれます。

介護ソフトを導入することで、ケアプランの作成やケア記録・事故報告が容易になり、規制と基準の遵守がしやすくなったり、事務作業が効率化されることで人材不足の解消になります。

介護事業で起業するために必要な費用は?

介護事業所開業にかかる初期費用

介護事業の開業には、概ね200万〜1,000万円の資金が必要とされています。サービスの種類によって金額に差があり、施設が最小限で済むため、比較的少ない資金で始められるのが居宅介護や訪問介護です。一方、通所介護は設備投資が必要なため、費用が高くなる傾向にあります。

開業時に必要な主な費用は以下の通りです。

| 費用種別 | おおよその費用 | 補足 |

|---|---|---|

| 物件確保費用 | 100万円~400万円 | 物件の規模、立地、地域、仲介手数料などによって大きく異なります。 地域によりますが、敷金として家賃の2~6ヶ月分が必要になることが一般的です。 |

| 内装工事費 | 200万円~500万円 | トイレやお風呂の広さ、階段や段差の有無など、改修の手間が少ない物件を選ぶとコストを抑えられます。 |

| 備品購入費 | 50万円~150万円 | 消耗品、事務用品、ベッド、予備の車いすなど、施設運営に必要な備品を揃えるための費用です。 |

| 人材採用費 | 0万円~100万円 | 介護業界の人脈があれば、コストをかけずに人材を確保できる可能性があります。 必要に応じてハローワーク(無料)や民間の人材紹介会社を活用するのも選択肢の一つです。 |

| その他の費用 | 20万円~50万円 | 事業の登記や書類作成を専門家に依頼する場合の費用です。 |

毎月必要な費用

毎月の運営資金としては、以下の費用が必要です。

- 賃貸料

- 人件費

- 水道光熱費

- 食材費

- 車両費

- 消耗品費

- 広告宣伝費

費用は施設の規模やスタッフの人数などによって異なります。

介護保険サービスでは、保険制度の仕組みにより、サービス提供後すぐに報酬を受け取ることはできません。通常、介護報酬や診療報酬などの売掛債権は、請求から入金までに約2ヶ月かかるため、開業直後は収入がない状態が続きます。

そのため、開業資金に加えて、少なくとも2ヶ月分以上の運営資金を確保しておく必要があります。

介護事業所開業の手順

介護事業所立ち上げには、法人の設立や指定基準の遵守、指定申請など様々な決まりがあり、すべてをクリアしていないと介護事業所の立ち上げができません。以下は介護事業所を立ち上げる手順です。

1.法人の設立

介護事業は個人事業主としての開業はできないため、法人格を取得する必要があります。 まずは、株式会社やNPO法人などの法人を設立しましょう。すでに別の業種で法人を運営している場合は、定款に記載されている事業目的を確認し、必要に応じて法務局へ変更の届出を行う必要があります。手続きには時間がかかることもあるため、余裕をもって準備を進めましょう。非営利法人は認可などが必要ですが、営利法人は比較的短期間で設立できるメリットがあります。株式会社は約1週間〜3週間、合同会社は数日〜2週間ほどで設立が可能です。

非営利法人

| 法人形態 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 社会福祉法人 | 社会福祉事業を行うことを目的とし、社会福祉法に基づいて所轄庁の認可を受けた法人・社会福祉事業のほか、公益事業や収益事業を行うことができる |

税金の優遇がある

施設設備に対して補助を受けられる 社会的信用度が高い |

所轄庁等の監督下に置かれ、役員や資産など一定の要件を満たす必要がある |

| 医療法人 | 病院、医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人 | 医師は給与として報酬を受け取れるようになるため節税になる 分院を開設できる | 運営や事務処理が煩雑 |

| 特定非営利活動法人(NPO法人) | NPO法が定めた要件により設立され、不特定かつ多数の利益のために活動する団体 |

非営利団体で社会的信用度が高い 設立に資本金が不要 |

知事の認可を得て設立登記までに時間がかかる |

営利法人

| 法人形態 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 株式会社 | 株式を発行して資金を調達し、設立される会社 介護業界では株式会社の新規参入が相次ぎ、業界の主流になりつつある |

社会的認知度が高い 法人格があることで資金調達しやすい 1名で設立できる |

設立時に登録免許税など費用がかかる |

| 合同会社 | 2006年の会社法改正で新たに創設された会社形態 出資者が会社の経営者であり、出資したすべての社員に会社の決定権がある |

定款認証が不要なため設立費用が安く、設立スピードが早い 1名で設立できる |

社会的認知度が低い |

2.物件と設備の手配

建物や設備・備品の手配を行います。介護事業を運営できる状態であることを示すための事務所の写真が必要になるほか、机や椅子などの備品も必要となります。サービスごとに入居定員や床面積、安全性などの基準があるため、設備基準を満たす物件と設備を用意する必要があります。

| 介護サービス | 建物に関する基準 | 設備に関する基準 |

|---|---|---|

| 通所介護(デイサービス) | 利用者が安全に移動できる十分な広さのフロア・ 車いす対応のバリアフリー構造・ 静養室(体調不良時に休めるスペース)・ 食堂・談話スペース 入浴設備(入浴介助を行う場合) | 機能訓練に必要な設備(歩行訓練用の手すり、リハビリ機器など)・ 食事提供用の調理設備・食器類・ 送迎車(車いす対応のリフト付きが望ましい) |

| 訪問介護 | 事業運営に適した事務所を確保(広さに関する規定はなし) | 事務機器(パソコン、電話、FAX等)・介護記録を適切に保管できる鍵付きキャビネット・ 訪問用の介護用品(手袋、エプロン、消毒液など) |

| 居宅介護支援 | 事業運営に適した広さの専用事務室を確保すること。 利用者やその家族のプライバシーを確保できる構造の相談室を設けること。 指定居宅サービスなどの担当者と会議を行うための会議室を用意すること。(相談室との兼用も可) | 事務機器や鍵付きキャビネットなど、必要な設備・備品を設置すること |

3.人員の確保

一緒に働く職員を声掛けや求人掲載などで採用するなどして人員基準を満たす必要があります。

| 介護サービス | 人員基準 |

|---|---|

| 通所介護(デイサービス) | 「管理者」「生活相談員」「介護職員」「看護職員」「機能訓練指導員」を立てる必要がある。「生活相談員」は社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・社会福祉主事任用資格のいずれかが必要。 |

| 訪問介護 | 「管理者(常勤・専従が望ましい)」「サービス提供責任者(介護福祉士・介護職員実務者研修終了者・訪問介護員1級課程修了者)」「訪問介護員(介護職員初任者研修以上)」を立てる必要がある。 |

| 居宅介護支援 | 常勤の管理者が1名必要。(介護支援専門員と兼務が可能) 管理者は主任ケアマネジャーの資格が必須となるため、主任ケアマネの資格を取得すれば 1人での独立が可能。資格取得には一定の実務経験が必要なため、 研修を受けながら独立準備を進めることも可能。 |

| グループホーム | 「管理者」「介護職員」「計画作成担当(ケアマネージャー)」「看護職員」「夜勤職員」を立てる必要がある。 |

4.運営規定の整備

運営規定などの整備や、各種書類の用意を行い、運営基準を満たすための準備を進めます。各サービスによって運営基準が定められているため、それらを遵守した適正な運営が求められます。

5.指定申請

法人の設立・物件と設備の手配・人員の確保が完了したら、次はいよいよ指定申請の手続きに進みます。指定申請とは、介護事業を運営するために指定権者から事業の許認可を受けるための手続きで、開業する都道府県または市に指定申請の書類を作成・提出する必要があります。

申請を行う前に指定前研修を受講します。指定前研修では、介護保険法に基づく適切なサービス提供の指導に加え、申請書類の記入方法についての説明が行われます。通常、この研修は法人の代表者や、申請予定の事業所の管理者が受講します。研修を受けた月の月末までに指定申請を行う必要があります。

まとめ

介護事業所の独立開業は、需要の高い分野である一方で、決して簡単に儲かるものではありません。ですが、事前にしっかりとした計画と戦略を立てることで、収益化も十分可能です。

成功するためには、取得可能な加算をしっかり算定し、利用者や職員を確保することが重要です。さらに、介護ソフトなどのICTツールを活用して業務を効率化することで、限られた人員でも高品質なサービスを維持しやすくなります。

安定した事業所運営には介護ソフト「トリケアトプス」がおすすめ

介護事業所の運営を安定させるためには、現場の業務負担を軽減し、限られた人員でも効率よくサービスを提供できる体制づくりが欠かせません。特に記録業務・請求処理・情報共有など、煩雑になりがちな日常業務をどれだけスムーズにこなせるかが、経営の安定と職員の定着に直結します。

業務の効率化に特におすすめなのは、介護ソフト「トリケアトプス」の導入です。現場の課題を的確に捉え、誰でも使いやすい設計と充実したサポート体制で、介護現場の煩雑な業務を強力にサポートしてくれます。

トリケアトプスの介護記録はスマホやタブレットからでも入力可能。1度の入力で、自動で日誌やバイタルグラフなどを作成します。また、実績にも連動しており、1クリックで1立てが完了します。計画書はモニタリング表と連携されており、内容をモニタリング表に出力できるため、転記の手間が不要です。記録や書類作成は文例登録や音声入力機能で効率化が行えます。

トリケアトプスは最低220円と、介護ソフトの中でも業界最安値。安心の上限価格ありで、利用者様人数がどんなに増えても上限金額以上は上がりません。低価格のため、中規模事業者様や、立ち上げたばかりの事業所様にも人気の介護ソフトです。トリケアトプスが6,000以上の事業所様に選ばれているポイントは以下の4つです。

- 01 お得な料金体系

- トリケアトプスは従量課金制を採用しており、ご請求は使った分のみ。最低220円/人~と、少額から利用できるので、中規模事業者様や、事業立ち上げの際にも最適なソフトです。従量課金制の介護ソフトの中でも業界最安値で、上限価格もあるため、事業所の規模が大きくなって、思ったより負担が大きくなってしまった…なんてこともなく安心です。オプションによる追加費用も無しで、全ての機能を標準装備で使用可能です。

- 02 パソコンが苦手な人でも使いやすい画面

- ケアマネジャーやヘルパーさん、どんな人でも使いやすいよう、直感的にどこに何があるか、分かりやすい操作画面を設計しました。

iOS/Androidのスマホアプリも対応しており、スマホからでも簡単に実績入力が行えます。

イメージキャラクターのトリケアちゃんが見守ってくれる、女性に人気の可愛い操作画面です♪ - 03 ご利用いただいている事業者様の92%が「サポートに満足」と回答

- 介護ソフトの使い方で分からないことがあれば、お電話頂ければ、専任のオペレーターが丁寧に対応致します。

開発元が運営も行っているため、わからないことは丁寧にしっかりとご説明することができます。

電話もつながりやすく、困っている時にすぐ頼っていただけます。 - 04 お客様のお声から機能を開発

- お客様から多くの声を寄せられた「こんな機能がほしい!」という機能を、他社では対応できないスピードでの実装を実現。ほぼ標準機能としてアップデートしているため、追加費用はいただきません。開発元がサポートも行っているため、ダイレクトに機能を反映することができます。

トリケアトプスは、最大3ヶ月間の無料体験を実施しています。 この機会にトリケアトプスをぜひお試しください。