介護の基礎知識

要介護認定の更新をケアマネが行う際の手順やポイント

- 公開日:2025年06月24日

- 更新日:2025年06月24日

介護支援専門員(ケアマネジャー)にとって、利用者の「要介護認定の更新手続き」は、日常業務の中でもとても重要な役割のひとつです。更新申請の時期を逃すと、利用者が介護サービスを一時的に受けられなくなるリスクがあるため、スムーズかつ確実な対応が求められます。

本記事では、ケアマネジャーが要介護認定の更新を行う際の基本的な流れや、実務上のポイントをわかりやすく解説します。更新業務に慣れている方にも、見直しの参考となる内容をお届けします。

要介護認定の「更新」とは?

要介護認定の「更新」におけるケアマネジャーの役割

ケアマネジャー(介護支援専門員)は、要介護認定の更新にあたって、以下のような重要な役割を担います。更新手続きが円滑に行われ、利用者が継続して必要なサービスを受けられるようにするための支援を行います。

① 有効期限の確認と利用者・家族への通知

ケアマネジャーは、担当する利用者の介護保険認定の有効期限を常に把握しておく必要があります。通常、ケアマネ業務において使用されるケアマネジメントソフトや記録管理台帳などに、各利用者の認定満了日が記録されており、月ごとの確認が求められます。

認定の60日前になると市町村から「更新申請の案内」が本人宛てに送付されるため、ケアマネジャーはこのタイミングで「更新申請を行う必要がありますよ」という説明と助言を、利用者とその家族に対して行います。

② 更新申請手続きの支援

要介護認定の更新手続きは、基本的には本人や家族、または代理人が市区町村の窓口に申請します。ただし、実際にはケアマネジャー(介護支援専門員)が利用者の状況を把握し、更新時期が近づくと本人や家族に案内したり、必要な書類の準備や申請の代行を行うことが多いです。

ケアマネジャーが中心となって更新手続きをサポートすることで、スムーズに更新が進み、継続して介護サービスが利用できるよう調整がなされます。更新申請は、現在の認定期間が終了する約60日前から行うことができ、申請後は再度調査や審査が行われて新しい介護度が決定します。

つまり、更新手続きの申請自体は本人や家族が行いますが、ケアマネジャーがその支援や代行を担うケースが一般的です。

③ 認定調査に向けた準備と立ち会い

申請が受理された後、市町村から依頼された認定調査員が、利用者宅を訪問し、心身の状態や介護の必要性を評価します。ケアマネジャーはこの認定調査への立ち会いを行い、以下の役割を行う場合があります。(※立会いは必須ではありません)

- 本人がうまく説明できない部分を補足

- 日頃の生活状況やサービス利用状況を説明

- 家族の介護状況や支援体制の有無などを補足

特に認知症がある方や、状態に波がある方の場合、調査員に実情がうまく伝わらない可能性があるため、ケアマネの立ち会いによって評価の正確性が高まります。

④ 認定結果の確認と説明

更新認定の結果は、申請からおおよそ30日以内に郵送で通知されます。通知内容には、新たな要介護度と、有効期間が記載されています。ケアマネジャーはこれを確認し、以下の対応を行います

- 認定結果が変更された場合は、その理由や背景を利用者に丁寧に説明

- 要介護度が下がった場合、必要なサービスが制限される可能性があるため、対応方針を検討

- 不服がある場合は、不服申立て(審査請求)の制度についても説明する

⑤ ケアプランの見直しと再作成

認定結果に基づいて、ケアマネジャーはケアプラン(介護サービス計画)の再作成を行います。認定区分が変わらなくても、更新時はプラン内容を見直す良い機会です。

見直しでは、以下のような観点で計画を再評価します

- 生活上の課題や目標の変化

- サービスの必要性・妥当性の再確認

- 医療・福祉サービスとの連携状況

- 家族の介護力や支援環境の変化

この見直しにより、利用者がより適切な支援を受け続けられるようにします。必要に応じてケアカンファレンスを開き、事業所や家族とも連携を図ります。

要介護認定とは?

要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために必要な手続きで、本人の心身の状態を調査・審査し、「どの程度の介護が必要か」を判断する制度です。市区町村が実施主体となり、申請に基づいて認定調査員が自宅や施設を訪問して聞き取りや観察を行い、主治医の意見書とともに介護認定審査会で総合的に判定されます。

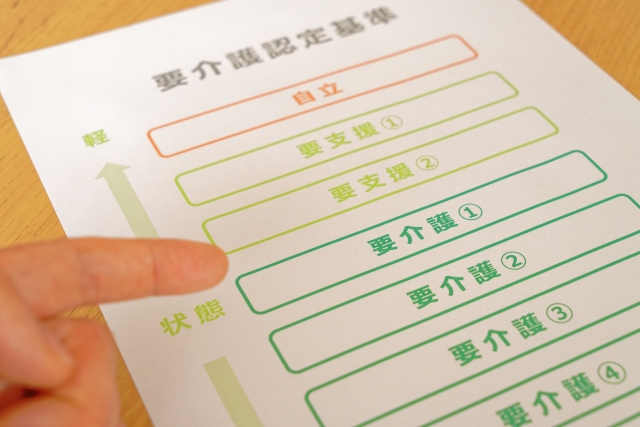

認定結果は「非該当(自立)」から「要支援1・2」「要介護1〜5」の7区分に分かれ、数字が大きいほど介護の必要度が高いとされます。これにより、利用できるサービスの内容や量が決まります。

要介護認定における7つの区分

要支援1

日常生活で軽い支援が必要な状態。自立度は高いが、身体の衰えや認知機能の低下が始まっており、日常生活の一部で見守りやサポートが必要です。

要支援2

要支援1よりやや支援が多い状態。立ち上がりや歩行に不安があり、転倒予防や軽度の介助が必要になる場合があります。日常生活動作の維持を目指して介護予防サービスを利用します。

要介護1

日常生活に部分的な介助が必要な状態。歩行や移動はできるものの、入浴や排泄などに介助が必要なことが増えます。身体の衰えが進み、支援が欠かせなくなります。

要介護2

介助が必要な場面が増え、屋内での移動や家事の自立が難しくなります。入浴や着替え、食事の介助が必要となり、日常生活の多くでサポートを受けます。

要介護3

屋内での移動にも介助が必要で、排泄や食事など日常生活のほとんどに支援が必要な状態。認知症の症状がある場合も多く、見守りや介護負担が大きくなります。

要介護4

寝たきりに近い状態が増え、身体の自由が著しく制限されます。排泄や体位変換、栄養管理など、継続的かつ全面的な介助が必要となります。

要介護5

最も介護度が重く、ほぼ全介助が必要な状態。認知症が重度であることも多く、常時の見守りと24時間体制の介護が欠かせません。

要介護度別の月々の支給限度額

| 要介護度 | 支給限度額 |

|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 |

| 要支援2 | 105,310円 |

| 要介護1 | 167,650円 |

| 要介護2 | 197,050円 |

| 要介護3 | 270,480円 |

| 要介護4 | 309,380円 |

| 要介護5 | 362,170円 |

ケアマネージャーによる要介護認定更新の流れ

以下に、ケアマネージャーが関わる要介護認定更新の流れをわかりやすく説明します。

① 更新時期の確認とご本人・ご家族への声かけ

要介護認定の有効期間が近づくと、市区町村から「認定有効期限のお知らせ」が届きます(通常、期限の60日前から更新申請が可能)。ケアマネは、有効期限の約2~3か月前から確認を行い、利用者・家族に更新時期を伝えて、早めの申請準備を促します。

② 更新申請手続きの代行・支援

区分変更が必要と判断された場合、次は要介護認定の「更新申請」を行います。これは原則として本人または家族が市区町村の窓口に提出するものですが、高齢の利用者や家族によって手続きが困難な場合、ケアマネジャーが代行・支援することもあります。

申請にあたっては、以下の書類が必要です

- 要介護認定更新申請書(市区町村が様式を提供)

- 主治医意見書

- 被保険者証(介護保険証)の写し

- 個人番号確認書類

要介護認定区分変更申請書は利用者の基本情報や主治医の氏名、医療機関の情報などの記入が必要です。各市町村の市役所等の窓口にも置いてありますが、事前にホームページからダウンロードし、記入しておくと良いでしょう。

主治医意見書には、利用者の疾病状況、診療内容、身体状況、認知症の有無と程度、生活支援の必要性などが詳しく記載されます。通常、主治医の意見書は申請書に記載された医師に市町村から直接送付され、記入の依頼が行われます。主治医には、区分変更の申請を行うことを事前に伝えておき、意見書が送られる旨を話しておきましょう。

また、ケアマネージャー等が申請を代行する場合には、申請代行には委任状が必要です。家族または本人からサイン・押印をもらう必要があります。

③ 認定調査の調整と立ち会い

更新申請後、数日〜1週間ほどで市区町村から「認定調査日程」の調整連絡があります。調査は自治体職員または委託された民間事業者の調査員が行います。ケアマネは調査員と連絡を取り、利用者や家族の都合に合わせて訪問調査の日程調整を行います。

必要に応じてケアマネ自身が立ち会い、本人の状態に関する補足説明を行います。利用者本人の「その日によって変動する状態(例:認知症の症状や身体の動き)」について、モニタリング情報をもとに補足することが求められます。本人がその日に調子が良い場合、実際の介護負担が正しく評価されないこともあるため、日常的な状態についての情報提供が重要です。

この調査結果は、介護保険制度に組み込まれたコンピュータシステムに入力され、「一次判定」が行われます。その後人の目による総合的・柔軟な判断による「二次判定」が行われ、介護度が判定されます。

④ 主治医意見書の確認と調整

要介護認定の判定には、認定調査の結果に加え、主治医意見書が必要です。市区町村から主治医へ意見書の依頼が送られます。

ケアマネは、主治医が変わっていないか、通院先がどこかを事前に確認しておきます。利用者が複数の医療機関を受診している場合は、どの医師が本人の状態を最もよく把握しているかを確認し、市区町村に伝えます。意見書の記入漏れや記載遅延があった場合は、医療機関へフォローの連絡を入れることもあります。

⑤ 認定結果の確認とケアプランの見直し

更新申請から概ね30日以内(※遅れる場合もあり)に、利用者のもとへ認定結果通知書が届きます。ここで、引き続き要介護認定が得られれば、サービスは継続されます。ケアマネは通知書のコピーを受け取り、認定結果(要支援/要介護の区分、認定期間)を確認します。

認定区分が変更になった場合は、介護サービスの再検討やケアプランの見直しが必要です。状態が軽く認定区分が下がった場合、現在のサービス内容が使えなくなることもあり、本人・家族への丁寧な説明と合意形成が必要です。

ケアマネージャーによる要介護認定更新のポイント

ケアマネージャーが要介護認定の更新申請を支援する際には、以下のような重要なポイントがあります。これらを押さえておくことで、利用者にとって適正な介護度の認定と、スムーズなサービス提供が実現できます。

① 認定有効期限の管理は「数ヶ月前」から意識して動く

要介護認定の有効期限切れによるサービス中断は、利用者にとって重大なリスクになります。特に認知症高齢者や独居の方など、自身で手続きが困難な方は、ケアマネの対応が遅れることで介護サービスが突然止まってしまうこともあり得ます。エクセルや介護ソフトで「認定有効期限管理表」を作成し、月単位で更新対象者をチェックしておくと漏れ防止になります。

- 有効期限の3か月前程度から更新申請の準備を意識しておく。

- 利用者管理リストなどを活用し、月ごとに更新対象者を一覧で把握。

- 定期訪問やモニタリングの際に「もうすぐ更新ですね」と声かけを行い、家族の認識不足を防ぐ。

② 更新申請の「委任状」忘れに注意

家族や本人からの依頼でケアマネが代理申請を行う場合、委任状の提出が必要です。委任状がないと市区町村によっては申請を受理してもらえないケースもあるため、要注意です。一部自治体では「口頭による同意」の記録で代理申請が可能な場合もあるため、各市区町村の取り扱いを確認しておくことも重要です。

- モニタリングの際などに事前に署名・押印をもらっておくとスムーズ。

- 市区町村ごとに委任状の様式が異なる場合もあるため、最新の書式を確認してから使用。

- 「急ぎの更新申請」のときに委任状がないと、手続きにタイムラグが発生します。

③ 認定調査の日程調整と「立ち会いの判断」は慎重に

認定調査において、ケアマネの立ち会いが必須ではないケースもありますが、実際には立ち会った方が良い場面は多いです。立ち会いの際に、ケアマネが介入しすぎて本人の意見を遮ることのないよう、「補足的な説明」に留めることが大切です。特に以下のような場合は、立ち会いが推奨されます。

- 本人の状態が日によって大きく変動する(例:認知症の中核症状、うつ状態)。

- 利用者が自身の状態を正確に伝えられない。

- 家族が不在で補足説明できない。

- 前回の認定結果に納得がいかず、再評価を希望している。

ケアマネが同席することで、「実際の生活上の困難」「介護者の負担」「環境面での制約」など、調査だけでは拾いきれない情報を補足することができます。

④ 主治医情報の確認と医療機関との連携を忘れずに

認定審査に使われる「主治医意見書」は、申請後に市区町村が主治医へ依頼を送付する形式ですが、主治医の変更や受診状況をケアマネが把握していないと、送付ミスや作成遅延が発生する可能性があります。また、医療機関に意見書の様式を渡しておいたり、作成依頼の事前通知をしておくことで、協力が得られやすくなります。

- 申請前に「現在の主治医」「受診頻度」「かかりつけ医としての継続性」があるかを確認。

- 医療機関の担当者と定期的に連絡を取り合い、意見書の作成状況をフォロー。

- 主治医意見書が遅れると、審査結果の通知が遅延し、サービスの更新に影響が出ることもあります。

⑤ 介護度変更時の「ケアプラン調整」と家族支援に注意

更新認定後、要介護度が変わるケースでは、ケアマネとしての説明力と調整力が求められます。特に介護度が軽くなった場合(例:要介護2→要支援2など)、これまで利用できたサービスが利用できなくなる場合もあり、家族からの不安や不満の声が出やすくなります。状態改善が見られて介護度が軽くなった場合も、「サービスの制限」ではなく「自立支援が進んでいること」と捉え、前向きな説明を心がけましょう。

- 変更理由を丁寧に説明し、ケアマネ独自の意見ではなく「審査結果に基づく変更」であることを明確に伝える。

- 利用者の状態変化を客観的に伝えながら、今後のケアプランにおける選択肢(地域支援事業など)を提案。

- 介護度が変わらなくても、期間延長や短縮に応じてモニタリング頻度を調整。

⑥ 更新時の状態確認は「通常時」に基づいて行う

認定調査時や主治医意見書の内容は、あくまで「通常時の状態」を前提に評価されます。一時的に症状が落ち着いていたり、逆に体調不良で普段より動けなかったりと、その場限りの状態だけで判断されることを防ぐ工夫が必要です。

- ケアマネは、日々のモニタリング記録を活用し、「ふだんの生活における課題」や「支援の必要性」を調査員に伝える。

- 家族にも「調査では普段どおりの様子を伝えるように」と事前に説明しておく。

要介護認定の更新をケアマネが行う場合のよくある質問

区分変更により、要支援から要介護になるとケアマネはどうなるの?

要支援から要介護に認定区分が変わった場合、担当するケアマネジャー(介護支援専門員)が変更になる可能性があります。理由としては、要支援1・2の場合は、地域包括支援センターが主体となり、「介護予防ケアマネジメント」を担当します。一方、要介護1~5に認定されると、「居宅介護支援事業所」に所属するケアマネジャーが正式に担当することになります。つまり、認定区分の変更に伴って、ケアマネの所属と役割が変わるのです。

もともと地域包括支援センターの職員(保健師や主任ケアマネなど)が予防プランを担当していた場合、要介護認定後は、新たに居宅介護支援事業所のケアマネを選定し、引き継ぎを行います。この際、利用者や家族の希望を確認し、希望の事業所を選ぶことが可能です。

要介護認定の期限が切れるとどうなるの?

認定の有効期限が過ぎると、要介護・要支援の状態であっても、正式な認定がない状態になるため、介護保険サービス(訪問介護・デイサービス・福祉用具など)の給付が受けられなくなります。つまり、全額自己負担となるか、サービスの提供自体が停止される可能性があります。

更新を忘れた場合、さかのぼっての給付(遡及給付)は原則として認められません。そのため、期限が切れてしまった場合は、新規申請扱いで再度要介護認定の手続きをやり直す必要があります。

ケアマネは期限管理を徹底し、利用者と家族に早めの連絡・支援を行うことが重要です。

無料で使える要介護認定一次判定ツール

介護ソフトのトリケアトプスでは、無料で使える要介護認定一次判定ツールをご用意しております。このツールを活用することで、ケアマネジャーは利用者の状態から想定される介護度の目安を把握することができます。

スマホから利用する場合はアプリもあるので、以下よりアプリをダウンロードして、普段の業務にぜひご活用ください。

まとめ:要介護認定更新は「早めの準備」と「丁寧な連携」がカギ

要介護認定の更新は、利用者が介護サービスを継続的に受けるうえで欠かせない重要な手続きです。ケアマネージャーにとっては、スケジュール管理だけでなく、家族との調整、行政・医療機関との連携など、多岐にわたる役割が求められます。

特に注意したいのは、有効期限の管理や委任状の取得、認定調査の立ち会いの要否、主治医意見書の確認、介護度変更時の対応など、一つでも抜けがあるとサービス利用に支障が出る可能性があるという点です。

スムーズな更新のためには、

- 「早めに対象者を把握し、申請準備を整える」

- 「必要に応じてケアマネが調査に立ち会い、適切な情報提供をする」

- 「ご本人・ご家族への説明や不安のフォローも丁寧に行う」

といった対応が欠かせません。

更新業務は一見ルーチンに見えて、実はケアマネの力量が問われる大切な場面。利用者が安心して介護サービスを継続できるよう、一つひとつの手続きに心を配ることが信頼につながります。

介護ソフトで要介護認定の区分変更後の対応が簡単に!

介護ソフトを導入することで、要介護認定更新後、区分変更があった際の対応が簡単になります。特に、介護ソフトのトリケアトプスでは、区分変更の認定結果が通知されたら、介護ソフトに新しい要介護度を入力するだけで、「区分支給限度額」が自動表示されます。これにより、手動での再確認や修正の手間が大幅に軽減されます。

また、サービス計画書の修正や週間サービス計画の再作成、モニタリング項目の再整理についても、例文挿入機能や書類間連携機能で転記の手間を軽減。音声入力など、ケアマネの書類作成が楽になる機能を搭載しています。

トリケアトプスが6,000以上の事業所様に選ばれてきた理由は以下の通りです。

- 01 お得な料金体系

- トリケアトプスは従量課金制を採用しており、ご請求は使った分のみ。

最低220円/人~使用可能で、従量課金制の介護ソフトの中でも業界最安値です。上限価格もあるため、事業所の規模が大きくなって、思ったより負担が大きくなってしまった…なんてこともなく安心です。

オプションによる追加費用も無しで、全ての機能を標準装備で使用可能です。 - 02 パソコンが苦手な人でも使いやすい画面

- ケアマネジャーやヘルパーさん、どんな人でも使いやすいよう、直感的にどこに何があるか、分かりやすい操作画面を設計しました。

iOS/Androidのスマホアプリも対応しており、スマホからでも簡単に実績入力が行えます。

イメージキャラクターのトリケアちゃんが見守ってくれる、女性に人気の可愛い操作画面です♪ - 03 ご利用いただいている事業者様の92%が「サポートに満足」と回答

- 介護ソフトの使い方で分からないことがあれば、お電話頂ければ、専任のオペレーターが丁寧に対応致します。

開発元が運営も行っているため、わからないことは丁寧にしっかりとご説明することができます。

電話もつながりやすく、困っている時にすぐ頼っていただけます。 - 04 お客様のお声から機能を開発

- お客様から多くの声を寄せられた「こんな機能がほしい!」という機能を、他社では対応できないスピードでの実装を実現。ほぼ標準機能としてアップデートしているため、追加費用はいただきません。開発元がサポートも行っているため、ダイレクトに機能を反映することができます。

トリケアトプスは、最大3ヶ月間の無料体験を実施しています。 この機会にトリケアトプスをぜひお試しください。