介護の基礎知識

訪問介護で儲かる仕組みを作る戦略11選|数字に基づいた具体的な方法とは?

- 公開日:2025年08月08日

- 更新日:2025年09月04日

かつての訪問介護業界は、「開業すれば自然と利用依頼が入り、安定した収益が見込める」という時代がありました。しかし現在は、同業者間の競争が激化し、制度改定や人材不足、さらには報酬の引き下げなどの影響も重なり、安定した経営が難しくなってきています。

「ヘルパーが集まらない」「訪問件数が伸びない」「思うように利益が出ない」こうした課題に悩む訪問介護事業所も少なくありません。

本記事では、そうした厳しい環境下においても、訪問介護事業で安定した収益を確保するための「儲かる仕組み」の作り方を、具体的な戦略とともに解説します。新規参入を検討している方はもちろん、すでに運営中で改善を目指している方もぜひ参考にしてください。

訪問介護サービスとは?

訪問介護は、要介護認定を受けた高齢者などの自宅を介護職員が訪問し、身体介護や生活援助などを提供する介護保険サービスの一つです。施設に通う必要がなく、自宅で必要な支援を受けながら、できる限り自立した生活を続けられることが特徴です。特に独居高齢者や、介護者の負担が大きい家庭では、非常に重要な役割を果たしています。

訪問介護サービスの概要

対象者

要介護1〜5の認定を受けた方(※要支援1・2の方は訪問型サービスとなります)

訪問介護の主な利用目的

- 自宅での自立支援

- 家族の介護負担の軽減(レスパイトケア)

- 日常生活の質の向上

訪問介護の主なサービス内容

| サービス | 内容 |

|---|---|

| 身体介護 | 食事介助、入浴介助、排泄介助、着替えなど |

| 生活援助 | 掃除、洗濯、調理、買い物代行など |

| 通院等乗降介助 | 通院時の乗降・移動のサポート |

訪問介護事業所の収益モデル

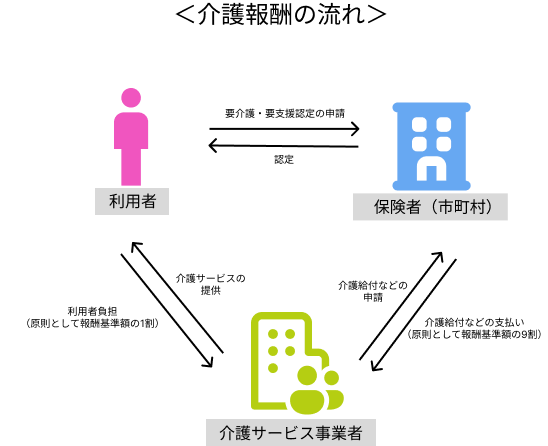

訪問介護を含む介護サービス事業所は、介護サービスの提供に対する対価として介護報酬を市区町村(保険者)と利用者(被保険者)に請求することで介護報酬を得ています。介護報酬のうち、7~9割を市区町村に請求し、残りの1~3割を利用者の負担金として請求します。

訪問介護の介護報酬の構造

介護報酬は大きく分けて、「基本報酬」と「加算・減算」の2つによって構成されています。「基本報酬」は介護サービスの種別ごとに、サービス内容や提供時間、利用者の要介護度などに応じて単位数が定められており、「加算・減算」は基本報酬を基準にして、プラス・マイナスが行われる仕組みです。例えば、人員基準を超えて必要な専門職が配置されている場合や、要介護度の重い利用者を受け入れる体制が整っている場合には、加算が行われ、より高い報酬を得ることができます。一方で、施設基準や人員基準を満たしていない場合などは、減算の対象となり、報酬が低くなります。このように、加算や減算があることで、利用者は不利益を被ることなく、質の高いサービスを受けられる仕組みが確保されています。

介護報酬や加算減算の詳しい計算方法は以下のブログをご覧ください。

介護報酬や加算減算の仕組みと計算方法をわかりやすく解説

訪問介護の経営状況の実態とは?

ここでは、訪問介護の現在の経営はどのような状況にあるのか、市場動向や活動増減差額比率、倒産件数などから見ていきましょう。

訪問介護の市場動向

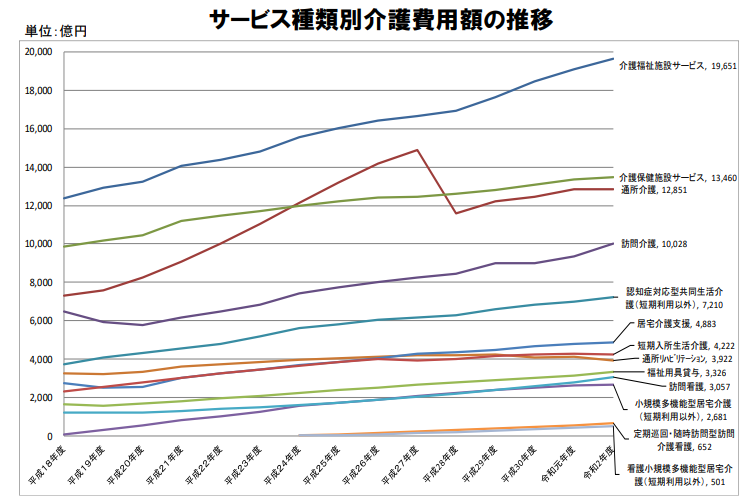

出典:介護保険制度をめぐる最近の動向について|厚生労働省

出典:介護保険制度をめぐる最近の動向について|厚生労働省

訪問介護の費用額は、平成20頃から令和2年度まで右肩上がりに増加し、令和2年度には10,028億円に到達しています。増加のペースは、介護福祉施設サービスや通所介護ほど急ではありませんが、安定した伸びを示しています。これは以下のような要因が考えられます。

①在宅志向の高まり

・高齢者本人や家族の「住み慣れた自宅で生活したい」という希望が増えており、訪問介護の需要は根強く続いています。

・国の方針でも「施設から在宅へ」の流れが長く続いており、制度的にも後押しされています。

②高齢者人口の増加

・高齢化の進行により、要介護者自体が増加しており、訪問介護を利用する層も増えているため、費用総額も増加しています。

③サービス利用のしやすさ

・通所介護や施設入所と違い、環境を変えずにサービスを受けられる訪問介護は、心理的・身体的ハードルが低く、利用継続率が高いと考えられます。

④加算による報酬制度の拡充

・特定事業所加算や初回加算などの加算制度により、質の高い事業所ほど報酬を得やすくなり、サービス拡充が進んだ可能性があります。

訪問介護のサービス活動増減差額比率の推移

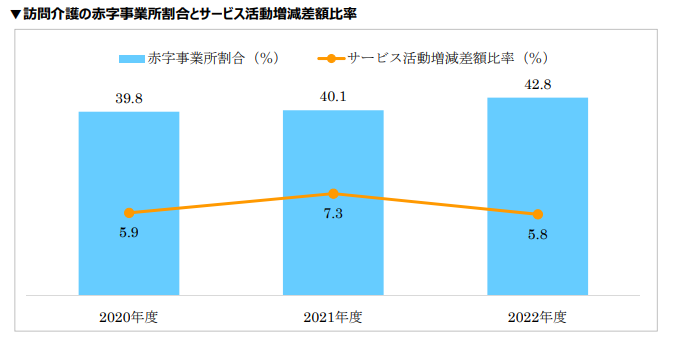

以下のグラフは訪問介護の赤字事業所割合と、サービス活動増減差額比率です。「サービス活動増減差額比率」は、事業活動における収益と費用の差、つまり黒字・赤字の度合いを示す指標です。訪問介護では3年連続で約4割の事業所が赤字であり、少しずつ増加していることがわかります。

出典:2022 年度 訪問介護の経営状況について

出典:2022 年度 訪問介護の経営状況について

訪問介護の黒字・赤字別の経営状況

経営サポートセンターリサーチグループの調査によると、訪問介護では経費率が上昇しているため、利益を出しにくい状況が続いています。その中でもサービス提供回数の多少が、黒字・赤字を大きく左右しています。法人形態別では、社会福祉法人は黒字と赤字の自業自得間で収入単価の差はほとんどありません。しかし、1ヶ月あたりのサービス提供回数に差が見られます。つまり、「どれだけサービスを提供できたか」が収益に直結していると言えます。また、同一建物減算の影響は、減算があっても赤字割合に差はなく、むしろサービス活動はやや増えています。

営利法人では、赤字事業所よりも黒字事業所の方が、身体介護20分未満の提供回数が3倍以上です。その結果、年間3,031万円もサービス収益に差が出ており、こちらの法人形態でも短時間サービスの積み上げが明暗を分けていると言えます。また、営利法人では、同一建物減算があるかないかで、赤字割合に13.1ポイントの差があります。さらに1事業所あたりの年間収益は2倍以上の差となっています。

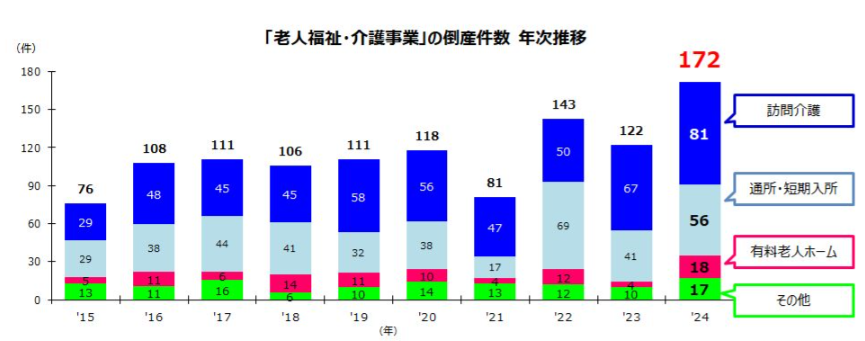

介護サービス事業所種別の倒産件数

以下は2015年~2024年までの介護サービス事業所種別の倒産件数です。

訪問介護では、2024年に 81件の倒産(前年比20%超増)と過去最多を記録しました。

出典:株式会社東京商工リサーチ

出典:株式会社東京商工リサーチ

倒産の主な原因は以下の通りです。

- ①売上不振

- 2024年に倒産した訪問介護事業者のうち、約84%が「売上不振」が原因となっています。理由として、介護報酬の引き下げ、利用者数の伸び悩み、競争激化などが挙げられています。

- ②ヘルパー不足と人件費高騰

- 長期化するヘルパー不足、賃上げが遅れることによる離職、他産業との競争激化が常態化しています。人件費や燃料費・光熱費などコストが増加し、経営が圧迫されています。

- ③小規模・零細中心の構造

- 倒産事業所の約8割は、従業員10人未満・負債1億円未満・資本金数百万円という小規模構成となります。ただし最近は中堅規模でも倒産が増加し、業界全体の地盤沈下が進行中といえます。

訪問介護で儲かる仕組みを作るための具体的な戦略11選

ここまで見てきた通り、訪問介護は介護報酬の引き下げ、利用者数の伸び悩み、競争激化などにより、経営が難しくなっています。だからこそ数字に基づいた儲かる仕組みづくりが欠かせません。訪問介護の売上は、「利用者数×単価×サービス提供回数」で決まります。そして「売上>総支出」となればその訪問介護事業所は黒字となります。以下は、訪問介護で収益性を高め、儲かる仕組みを作るための具体的な戦略です。

①「収入単価」よりも「提供回数」が重要

訪問介護では、1件あたりの収入単価を上げるよりも、訪問件数をどれだけ積み重ねられるかが収益に直結します。たとえ単価が低くても、短時間サービスを効率よく複数件こなすことで、1日あたりの売上を最大化できます。

特に都市部や住宅密集エリアでは、移動距離を最小限に抑えつつ、1日でより多くの訪問をスケジューリングできるため、非常に有利です。「どのエリアに、何人の利用者がいて、どの時間帯に訪問するか」のエリア戦略とルート設計が、利益率の向上に直結します。

②短時間サービス(20分未満)を積極的に活用

身体介護20分未満などの短時間サービスは、1回あたりの単価は低いものの、時間効率が高く、スケジューリング次第で1日あたりの売上を高めやすいというメリットがあります。

たとえば、30分のサービスを1時間に2件提供するより、20分未満を3件こなす方が、収益性が高くなるケースもあります。加えて、同一エリア内で短時間サービスを連続して提供できれば、移動のロスも少なく、人件費を抑えることができます。黒字の事業所ほど、この短時間サービスをうまく使いこなしている傾向があります。

③「同一建物減算」でも利益は出せる

同一建物に複数の利用者がいる場合、報酬が減算される「同一建物減算」が適用されますが、これを理由に収益性が低いと決めつけるのは早計です。 減算されるとはいえ、移動時間や交通費が抑えられるため、人件費や運営コストの削減により全体の利益率はむしろ向上する場合もあります。

ただし、ここで重要なのが、同一建物内での訪問件数と利用者数のバランスです。たとえば、同じ建物で3人の利用者に対して1日1回ずつ訪問するより、1人に朝夕2回、別の1人には週5回、など変化をつけた提供が望ましいです。スケジュールの組み方次第で、同一建物でも効率的な収益化が可能です。

④移動コストの最適化

訪問介護の「見えないコスト」で大きいのが移動時間・移動距離です。ここを最小化するだけで、職員の負担軽減・訪問件数増加=売上増加に直結します。また、紙の介護記録など、アナログでの運用は、サ責への報告やスケジュールのチェックのために事業所に立ち寄るための移動時間が増えるため非効率になります。訪問介護での儲かる仕組みづくりにおいては介護記録のデジタル化は必須の項目と言えます。

対策例

- エリアごとに担当制を敷き、移動のロスをなくす

- 地図+移動距離の可視化ツール(Google Maps連携等)を使う

- 担当エリアを小さく・深く掘る営業戦略に切り替える(広く浅くはNG)

- 介護ソフトを活用することで直行直帰を可能にする

⑤キャンセル・直前変更を減らす

当日キャンセルや急な予定変更は売上ゼロ+職員拘束につながり、経営に大きなマイナスです。

対策例

- 利用者・家族に「前日キャンセルでも費用が発生する」ことを丁寧に説明

- 予備枠をスケジュールに確保し、急な変更にも他の利用者を充てやすくする

- 定期訪問契約を積極的に提案し、変動を抑える

⑥介護記録業務の効率化

訪問介護の現場は、1件ごとの介護記録や報告が必須です。記録時間の短縮は、そのまま訪問件数の増加に寄与します。

対策例

- 選択式・音声入力対応の記録アプリを使う

- 記録と請求が自動連携するソフトを導入

- 記録は移動中・休憩中に音声で済ませられる運用を整備

⑦デジタルマーケティングを行う

月間の新規問い合わせ数を安定させるには、Web上でのマーケティングが重要です。「マーケティング」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、「訪問介護 病院付き添い」「〇〇市 訪問介護」など、特定のキーワードに向けてブログを作成することで、Yahoo!やGoogleなどの検索サイトで検索した時にページが表示され、施設についてユーザーに知ってもらうことができます。(今このブログを見ていただいている仕組みと同様です)

介護業界ではまだホームページを持たない事業所も少なくありません。しかし、ホームページは利用者家族が訪問介護事業所を選ぶ際に必ずと言っていいほど確認する重要なツールです。「まずはWebで情報を調べる」というのが一般的なため、ホームページがあるかどうかで大きな差が生じます。「どのような企業が運営しているのか」「どのような訪問介護事業所なのか」「どのような特徴があるのか」といった最低限の情報を開示しておくことが、利用者やその家族から信頼を得るための第一歩となります。

また、Xやインスタグラムなど、SNSで施設の様子を掲載するだけでも、採用や集客に役立ちます。その際は利用者へのプライバシーに十分配慮しましょう。

⑧ケアマネジャーへの営業を行う

訪問介護を利用する際、多くの利用者はまずケアマネジャーから紹介を受けることが一般的です。ケアマネジャーが利用者に適した訪問介護事業所を提案する際には、その方のニーズに合うことはもちろん、これまでの評判や口コミ、さらには自身の経験に基づく情報など、さまざまな要素を考慮します。そのため、利用者だけでなくケアマネジャーからも信頼され、選ばれる訪問介護事業所を目指すことが大切です。

ケアマネージャーに選ばれる訪問介護事業所の特徴は以下の3つです。

1. 報告・連絡・相談が速くて丁寧

訪問後の報告が早く、簡潔で分かりやすい訪問介護事業所はケアマネに選ばれやすくなります。ケアマネは多くの利用者を抱えており、報告が遅いと不安になります。状況変化(体調、家族事情など)があったときに迅速に共有する・トラブル時も隠さず、事実を正確に伝える姿勢を意識しましょう。

2. サービスの質が安定している

利用者に紹介したサービスの質が悪ければ、ケアマネが責任を問われることになります。サービスの質が安定しているという点はケアマネ側からしても利用者に安心して紹介できる材料になります。ヘルパーの質や、対応、苦情の少なさや担当者の入れ替えが頻繫でないなどの点を意識しましょう。

3. 急な依頼・変更に柔軟に対応できる

急なスケジュール変更や臨時の訪問依頼にも柔軟に対応できる体制が整っている事業所は、ケアマネージャーからの信頼が厚くなります。土日祝や夕方など、他の事業所では断られやすい時間帯に対応してもらえると、「またお願いしたい」と思ってもらえるきっかけになります。

4.書類・請求対応が正確で迅速

実績記録や請求関連の処理が正確でスピーディーであることも重要です。記録の提出が遅れたり、加算の算定ミスが多いとケアマネ側の手間が増えるため、逆に負担の少ない事業所は信頼され、紹介件数も伸びやすくなります。

⑨加算を最大限に活用する

加算は収入単価に直結しますが、「手間がかかるから」と見逃されているケースも多いです。以下のような加算は、収益性の向上に寄与します。

| 加算 | 単位数 | 内容 |

|---|---|---|

| 特定事業所加算 | 所定単位数×3%~20% | サービス提供体制や質の向上が求められるが、単価は高め |

| 介護職員処遇改善加算 | 所定単位数×14.5%~24.5% | 職員の賃金改善目的。実績報告や計画書提出が必要 |

| 初回加算 | 1ヶ月につき200単位 | 初回訪問時に取得可能。月初の新規契約促進に活用可能 |

| 緊急時訪問加算 | 1回につき100単位 | 臨時対応があった際に加算できる。記録・請求漏れに注意 |

⑩スタッフの定着率向上

職員が辞めると採用コスト・教育コストがかかり、生産性が一時的に大きく下がります。定着=長期的な利益の源泉です。

対策例

- 訪問ルートや記録の手間を軽減して働きやすい環境づくり

- 移動距離・件数に応じたインセンティブ制度を導入

- 定期的なフィードバックや面談で離職の兆候を早期に察知

- 離職理由に多い人間関係を見直す

- 経営陣と現場が定期的に対話機会を設ける

⑪サテライト・小規模拠点の活用

既存の本拠点に加え、1~2人で運営できるサテライト拠点(サブ拠点)を設けることで、移動距離を抑えながら訪問範囲を広げられます。

訪問介護運営にあたり、多くの事業所が直面する課題

訪問介護の運営で多くの事業所が感じる課題にはパターンがあります。訪問介護の運営を検討している方は事前に陥りやすいケースを知っておき、対応策を用意しておきましょう。

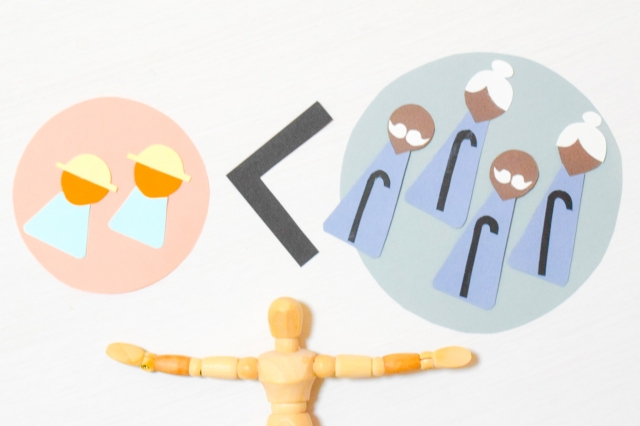

少子高齢化・離職率の高さ・採用難による人材不足

介護業界では現状既に慢性的な人手不足が深刻で、多くの事業所が人材確保に苦しんでいます。人手が足りないため、事業所の中には経営が困難になり、最終的に廃業に追い込まれるケースも増えています。この人手不足の主な原因は、少子高齢化・離職率の高さ・採用難の3つの要因があります。

少子高齢化

高齢化により医療や介護サービスの需要は急激に増加することから、介護の人材不足が深刻な問題として浮上しています。厚生労働省の「雇用政策研究会報告書」(2019年7月)によると、2040年には医療・福祉分野の就業者数が1,070万人必要とされますが、実際には推計974万人にとどまり、約97万人の人手不足が予測されています。

離職率の高さ

厚生労働省「介護労働実態調査(令和4年度)」によると、介護職全体の年間離職率は約14.3%とされており、これは全産業平均(13.9%)よりも高い水準です。とくに訪問介護員や小規模施設では、20%を超えるケースもあり、業界全体で慢性的な人材の入れ替わりが続いているのが現状です。介護職の離職理由は、「職場の人間関係に問題があったため」が最も多い27.5%、次点で「法人や施設・事業所の理念や運営のあり方に不満があったため」が22.8%、「他に良い仕事・職場があったため」が19.0%、「収入が少なかったため」が18.6%「自分の将来の見込みが立たなかったため」が15.0%となります。

採用難

令和5年の介護職の有効求人倍率は3.63倍(※全産業平均は約1.13倍)と非常に高い水準にあります。これは、「1人の求職者に対して、3.63件の求人がある」状態を示しており、完全な売り手市場です。つまり、施設や事業所は求人を出しても、求職者に選んでもらえないという構造的な問題があります。

介護業界は、慢性的な人材不足により求人を出しても応募が集まりにくい状況が続いています。特に地方部では、有資格者が少ないことや若年層の流出により、採用自体が極めて困難な地域もあります。また、他業種との人材獲得競争も激しく、介護職に魅力を感じてもらうためのイメージ改善や処遇改善が追いついていないのが現状です。

以上の通り、介護業界は少子高齢化・離職率の高さ・採用難による慢性的な人材不足の課題があります。特に、離職率を改善することで、新たな人材を採用して教育するコストが不要なため、特に改善すべき課題として注目されています。離職の原因は「人間関係」と「経営理念に関する不満」に特に集中しています。人間関係に関しては、「上司の思いやりのない言動、きつい指導、パワハラなどがあった」「上司の管理能力が低い、業務指示が不明確、リーダーシップがなく信頼できなかった」など、上司との関係に問題があることが多いため、ハラスメント防止研修の実施やパワハラ相談窓口の設置、リーダー研修・マネジメント教育の強化を行うことが重要です。

「経営理念に関する不満」については、「経営の効率性やリスクを重視するあまり、介護の質の向上が二の次になっていた」「介護の質の向上の手法・方向性が自分の理想とは異なっていた」という意見が多いです。経営の効率を上げることでケアの時間を取ることができ、ケアの質向上に繋がるということをしっかり伝え、効率化=サボっているという間違った意識に傾いていないか注視する必要があります。また、介護の質を経営目標に組み込んだり現場と経営層の対話機会の定期化を行うなど、経営側も介護の質を重視している姿勢を見せるように心掛けましょう。

法的規制遵守の負担

訪問介護を開設し運営していくためには、厚生労働省の定めている「指定基準」を満たす必要があります。指定基準には人員基準と設備基準、運営基準の3つがあります。訪問介護の運営には常に指定基準を満たし続ける必要があり、そのための書類作成や運営管理が煩雑です。また、定期的に監査や運営指導が入るため、その対応にも負担がかかります。

訪問介護の指定基準は以下の通りです。

人員基準

| 管理者 |

常勤で1人。資格要件は特になし。 業務に支障がない場合は同じ敷地内に併設された施設で、他の業務を兼務しても問題ありません。例えば「管理者とサ責」「管理者とケアマネジャー」などの兼務が可能です。 |

| サービス提供責任者(サ責) |

利用者数40人またはその端数を増すごとに1人以上の配置が必要になります。資格要件は以下の通りです。 介護福祉士・実務者研修修了者・旧介護職員基礎研修修了者・旧訪問介護員1級課程修了者 |

| 訪問介護員 |

常勤換算で2.5人の配置が必要になります。資格要件は下記の通りです。 介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員初任者研修修了者・生活援助従事者研修修了者(生活援助中心型のみ提供可能)・居宅介護又は重度訪問介護を提供している者(共生型サービスのみ提供可能)・旧介護職員基礎研修修了者・旧訪問介護員1級又は2級課程修了者(旧ホームヘルパー養成研修1級または2級修了者)・看護師、准看護師、保健師 |

※下記の要件を全て満たす場合には、利用者50名につき1人のサービス提供責任者の配置が可能。

① 常勤のサービス提供責任者を3名以上配置している

② サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している

③ サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合

設備基準

訪問介護の設備基準では、事務室などの最低限設置しなくてはならない設備や備品が定められています。

| 事務室 | 職員、設備備品が収容できる広さを確保すること |

| 相談室 | 訪問介護を受ける利用者、およびその家族のプライバシーに配慮されていること(パーテーションでの仕切りも可) |

| 必要な備品・設備 | サービス提供に必要な備品など:一般の事務機器、感染症予防用の消毒液、鍵付き金庫・書庫、会議室、専用自動車など |

運営基準

訪問介護の運営基準とは、適正にサービスを提供するために守るべきルールのことです。サービス提供に関するルールやサービス利用料、職員の勤務体制、書類など、事業所の運営全般に関わる基準が「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」にて定められています。具体的な項目は以下の通りです。

- 内容および手続きの説明と同意

- サービス提供拒否の禁止

- サービス提供困難時の対応

- 受給資格等の確認

- 要介護認定の申請を援助

- 心身の状況等の把握

- 居宅介護支援事業者等との連携

- 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

- 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

- 居宅サービス計画等の変更を援助

- 身分を証する書類の携行

- サービス提供の記録

- 利用料等の受領

- 保険給付の請求のための証明書の交付

- 訪問介護の基本取り扱い方針

- 訪問介護の具体的取り扱い方針

- 訪問介護計画の作成

- 同居家族に対するサービス提供の禁止

- 利用者に関する市町村への通知

- 緊急時等の対応

- 管理者およびサービス提供責任者の責務

- 運営規程

- 介護等の総合的な提供

- 勤務体制の確保等

- 業務継続計画の策定等

- 衛生管理等

- 掲示

- 秘密保持等

- 広告

- 不当な働きかけの禁止

- 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

- 苦情処理

- 地域との連携等

- 事故発生時の対応

- 虐待の防止

- 会計の区分

- 記録の整備

このように、訪問介護の運営において、人員配置基準や運営基準、帳票類の整備、加算要件など、日常的に遵守すべきルールが多く、これが経営者や現場スタッフにとって大きな負担となっているのが現実です。こうした指定基準の遵守の負担を避ける方法として、「介護保険外サービス(自費サービス)」の運営があります。これは介護保険の枠組みに縛られず、事業者独自の発想で柔軟にサービス内容・料金・運営体制を設計できるため、自由度が高く、法的負担も大幅に軽減できます。

たとえば以下のような介護保険外サービスが考えられます。

- 日常生活の支援(大掃除・窓拭き・草むしり・雪搔き・ペットの世話)

- 家事代行・生活支援(家族分の洗濯・調理)

- 外出支援(趣味や旅行の付き添い・銀行、役所手続きの代行や同行)

- 見守りや話し相手

これらの自費サービスは、介護保険サービスと比べて提供の自由度が高く、対象となる利用者像も広がります。また、「要介護認定を受けていないがサポートが必要な高齢者層」にも対応できる点が魅力です。

3年に1回の介護報酬改定に経営状況が左右される

介護事業所の主な収入源は、利用者からの自己負担分と国から支払われる介護報酬です。この介護報酬は、公的制度に基づいて3年に1回見直される「介護報酬改定」によって金額や加算の基準が変更されます。たとえば、特定のサービスに対する報酬が引き下げられた場合、同じサービスを提供していても以前より収益が減少してしまうため、経営に直接的な影響を及ぼします。逆に新たな加算が設けられた場合でも、それに対応するためには人員体制の強化やシステム整備といった追加コストが発生します。このように、制度改定のたびに事業所は迅速な対応を迫られ、経営の安定性が大きく左右される構造となっています。

実際に、2024年度の介護報酬改定により、報酬全体は1.59%のプラスとなり、全体的に引き上げとなる中で、訪問介護の基本報酬が引き下げられました。この改定は訪問介護事業者の経営に大きな影響を与え、訪問介護事業者の倒産が増加しました。

まとめ:訪問介護で儲かる仕組みを作るには戦略的な経営が重要です

訪問介護で安定した収益を上げるためには、「高齢化が進んでいるから自然と儲かるだろう」といった発想ではもはや通用しません。数字に基づいた戦略的な経営が不可欠です。今回ご紹介した戦略は、すぐにでも現場で実践できるものも多くあります。自事業所の強みと課題を見直しながら、一歩ずつ「儲かる仕組み」の構築に取り組んでいきましょう。持続可能な訪問介護の経営の鍵は、「意識して経営すること」にあります。

訪問介護に介護ソフトを導入するなら「トリケアトプス」がおすすめ

効率的な運営と安定した収益確保を目指すうえで、今や介護ソフトの導入は欠かせない時代です。

特に訪問介護では、介護ソフトの導入によって業務を効率化することで、ヘルパー1人あたりの訪問件数を増やすことが売上増加の鍵となります。介護ソフトを導入することで、サ責への報告やスケジュール確認が介護ソフトから行えるようになり、事業所に立ち寄る回数を減らすことができます。また、介護記録は音声入力や例文登録を活用することで業務を効率的にこなすことが可能です。

特におすすめなのは、介護ソフト「トリケアトプス」の導入です。現場の課題を的確に捉え、誰でも使いやすい設計と充実したサポート体制で、訪問介護の業務を力強くサポートしてくれます。

トリケアトプスの介護記録はスマホやタブレットからでも入力可能。1度の入力で、自動で日誌やバイタルグラフなどを作成します。また、実績にも連動しており、1クリックで1立てが完了します。通所介護計画書はモニタリング表と連携されており、内容をモニタリング表に出力できるため、転記の手間が不要です。記録や書類作成は文例登録や音声入力機能で更に効率化が行えます。

最低440円と訪問介護向けソフトの中でも最安値。安心の上限価格ありで、利用者様人数がどんなに増えても月額8,800円以上上がりません。低価格のため、中規模事業者様や、立ち上げたばかりの事業所様にも人気の介護ソフトです。

トリケアトプスが6,000以上の事業所様に選ばれているポイントは以下の4つです。

- 01 お得な料金体系

- トリケアトプスは従量課金制を採用しており、ご請求は使った分のみ。

最低440円/人~使用可能で、従量課金制の介護ソフトの中でも業界最安値です。上限価格もあるため、事業所の規模が大きくなって、思ったより負担が大きくなってしまった…なんてこともなく安心です。

オプションによる追加費用も無しで、全ての機能を標準装備で使用可能です。 - 02 パソコンが苦手な人でも使いやすい画面

- ケアマネジャーやヘルパーさん、どんな人でも使いやすいよう、直感的にどこに何があるか、分かりやすい操作画面を設計しました。

iOS/Androidのスマホアプリも対応しており、スマホからでも簡単に実績入力が行えます。

イメージキャラクターのトリケアちゃんが見守ってくれる、女性に人気の可愛い操作画面です♪ - 03 ご利用いただいている事業者様の92%が「サポートに満足」と回答

- 介護ソフトの使い方で分からないことがあれば、お電話頂ければ、専任のオペレーターが丁寧に対応致します。

開発元が運営も行っているため、わからないことは丁寧にしっかりとご説明することができます。

電話もつながりやすく、困っている時にすぐ頼っていただけます。 - 04 お客様のお声から機能を開発

- お客様から多くの声を寄せられた「こんな機能がほしい!」という機能を、他社では対応できないスピードでの実装を実現。ほぼ標準機能としてアップデートしているため、追加費用はいただきません。開発元がサポートも行っているため、ダイレクトに機能を反映することができます。

トリケアトプスは、最大3ヶ月間の無料体験を実施しています。 この機会にトリケアトプスをぜひお試しください。