介護の基礎知識

【コピペOK】居宅介護支援の支援経過記録(第5表)文例まとめ|ケアマネ向け

- 公開日:2025年05月12日

- 更新日:2025年05月12日

「支援経過記録」は、利用者様への支援の内容を記録する大切なツールです。居宅介護支援事業所で働くケアマネジャーの中には、「どのように書けばいいのか迷ってしまう…」と「毎回文章を考えるのが大変なので汎用的に使える文例が知りたい」という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ケアマネジャーが記録を書く際にすぐに使える文例や、作成のポイント・注意点をわかりやすくご紹介しています。ケアマネジャーの日々の業務にお役立ていただければ幸いです。

居宅介護支援のケアマネが作成する支援経過記録とは

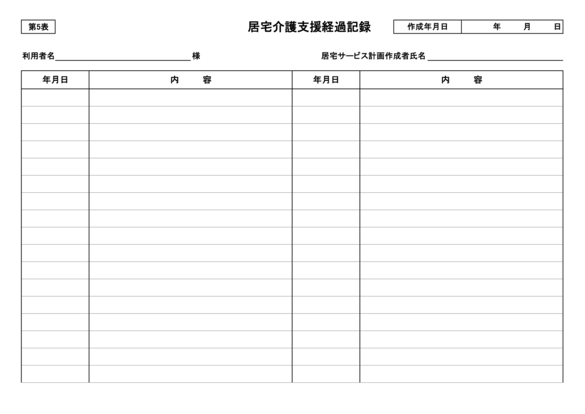

支援経過記録とは、ケアマネジャーが作成する「居宅サービス計画」に含まれる書類のひとつ(第5表)であり、利用者との初回の関わりから、その後の支援内容を時系列で記録していくものです。

支援の経過や判断の根拠、対応の内容などを記していくことで、支援の質の維持や他職種との情報共有にも役立ちます。

【シーン別】支援経過記録の文例

新規・認定更新

- 入院中の病院からの依頼

- ○○病院地域連携室より、退院支援について依頼あり。初回面談のため病院を訪問し、ご本人・長女と面談を実施。介護保険証の確認を行い、認定情報(要介護〇、有効期間:令和○年○月○日〜○年○月○日)を確認。介護支援専門員証を提示し、自己紹介および制度説明を行う。退院後の在宅生活に不安があるため、居宅サービス利用を希望されており、サービス内容について説明。次回訪問時に契約を行う予定。退院は○月○日を予定しており、今後は訪問介護および福祉用具貸与の調整を進める。

- 独居高齢者/近隣からの通報

- 地域包括支援センターより通報ありとの連絡を受け、独居の本人宅を訪問。面談を実施し、介護保険証(要支援1)の確認と、介護支援専門員証の提示を行った。買い物や調理に困難を感じているが、サービスの利用に前向きな姿勢が見られた。制度説明を行い、契約意向を確認。後日、再訪問のうえ契約予定。

- 認知症/相談元:本人

- 本人より、「最近物忘れが増えて不安」との相談。ご長男と同居しており、家族も見守りに限界を感じているとのこと。初回訪問時に介護保険証を確認し、認定情報(要介護1、有効期間:令和○年○月○日〜)を記録。介護支援専門員証を提示し、制度説明・自己紹介の後にアセスメントを行った。デイサービスの利用を検討しており、サービス内容説明のうえ契約意向を確認。次回訪問にて契約予定。

- 介護負担増による相談/相談元:家族

- 長女より「夜間の見守りで体力的に限界」との電話相談。翌日訪問し、本人・家族と面談。初回訪問時に介護保険証を確認し、認定情報(要介護3)を確認。介護支援専門員証を提示し、担当ケアマネとして制度説明を実施。短期入所(ショートステイ)を含む支援を提案し、前向きな姿勢が見られた。契約は次回訪問時に行う予定。

- 退所後の在宅生活支援

- 特別養護老人ホームを退所予定とのことで、在宅生活に備えて支援依頼あり。本人宅を訪問し面談。生活環境・本人のADLを確認し、生活援助中心のサービスが必要と判断。本人・ご家族の了承のもと契約を締結。福祉用具貸与と訪問介護の調整を開始。

- 独居高齢者/日常生活困難

- 民生委員より紹介を受け、本人宅を訪問。独居で、洗濯・掃除が十分にできていない様子が見られた。初回面談にて介護保険被保険者証を確認し、要支援2であることおよび認定有効期間を確認。介護支援専門員証を提示し、身分および制度の説明を実施。認知機能は保たれており、サービスの必要性を理解されている様子。訪問介護(生活援助)の導入を提案し、前向きな意向あり。次回訪問時に契約予定。

- 在宅復帰希望/相談元:家族

- 本人は病院にてリハビリ中。ご家族より「退院後は在宅での生活を希望」との相談あり。病院へ出向き、ご本人およびご家族と面談。介護保険証を確認し、認定情報(要介護4、有効期間:令和○年○月○日〜)を記録。介護支援専門員証を提示し、担当ケアマネとしての説明を実施。在宅酸素療法の導入や訪問看護、訪問入浴の必要性について説明。サービス導入に前向きな意向が確認され、今後の準備と併せて契約調整を行う予定。

- 認知症による徘徊/相談元:家族

- 地域包括支援センターより紹介あり。軽度の認知症あり。最近、自宅周辺の徘徊が見られ、家族より不安の声あり。本人宅を訪問し、本人・家族と面談。介護保険証を確認し、認定情報を記録。介護支援専門員証を提示し、制度の説明および自己紹介を行う。デイサービスでの見守り支援を提案し、家族ともに前向きな姿勢あり。サービス内容を持ち帰り検討中。次回訪問にて契約予定。

- 介護者の入院により緊急支援

- 主介護者である妻が急きょ入院となり、地域包括支援センターを通じて支援依頼あり。緊急性を鑑み、即日訪問を実施。本人と長男と面談し、介護保険証の確認および介護支援専門員証の提示を行う。在宅生活の継続が困難であるため、訪問介護(生活援助)と配食サービスの緊急導入を提案。同意を得て契約手続き実施。サービス事業所と連携し、即日支援開始。

※本事例は緊急性が高く、やむを得ず即日契約を行ったケース。支援の必要性と契約時の説明内容を記録済み。 - 遠方に住む家族からの相談

- 東京在住の次男より、「母の生活に不安がある」との相談。本人は地元で独居。翌日、本人宅を訪問し面談を実施。介護保険証を確認し、要介護2の認定と有効期間を記録。介護支援専門員証を提示し、制度説明を実施。調理や買い物に困難を感じているとのことで、訪問介護およびデイサービスの利用を提案。本人および次男ともに前向きな意向が確認されたため、次回訪問時に契約予定。

- 介護保険証の確認に関する例文①

- 初回訪問時、介護保険被保険者証を確認。要介護2の認定を受けており、認定有効期間は令和○年○月○日〜令和○年○月○日であることを確認。保険者番号および被保険者番号も記録済み。

- 介護保険証の確認に関する例文②

- サービス担当者会議に先立ち、最新の介護保険証を確認。要支援2から要介護1へ区分変更されていることを確認。認定情報に基づき、ケアプランを見直していく方針。

- 介護保険証の確認に関する例文③

- 更新認定に伴い、ご家族より新しい介護保険証を提示いただいた。引き続き要介護3の認定であり、支給限度額の確認も完了。

- 介護支援専門員証の提示に関する例文①

- 初回面談時に、介護支援専門員証(有効期限:令和○年○月○日)を本人および家族に提示。身分と資格についてご説明し、納得いただいた上で契約を進行。

- 介護支援専門員証の提示に関する例文②

- 初回契約時、本人・ご家族に対して介護支援専門員証を提示し、担当ケアマネジャーとしての自己紹介および説明を実施。信頼関係構築に向けた第一歩とした。

【注意点】

初回面談時には、介護保険証の確認および介護支援専門員証の提示が必要です。必ず実施し、その内容を支援経過記録に記載しておくようにしましょう。

契約時

- 初回契約

- サービス利用開始にあたり、契約書および重要事項説明書等について、利用者本人及びご家族に説明し、同意の署名(電子署名)を頂き、書類を交付した。

- 家族が遠方のため契約書は口頭同意/本人認知症

- ご家族が遠方にお住まいのため、契約書および重要事項説明書等の内容について、文書での同意取得が難しい状況。電話で内容を説明し、口頭で同意をもらう。後日、面談にて再度文書で説明し、確認予定。(※認知症により契約内容の理解が難しいため、家族への同意確認とした)

- 家族の代理署名/本人認知症

- サービス利用開始にあたり、契約書および重要事項説明書等について、家族に代理で説明を行い、その後、家族の代理署名(電子署名)を頂き書類を交付。(※認知症により契約内容の理解が難しいため、家族の代理署名とした)

- 重要事項説明書の変更同意について

- 令和〇年〇月の介護報酬改定に伴い、利用料金が変更となったため、重要事項説明書の変更同意書を用いて、利用者本人およびご家族に変更内容を説明し、同意の署名をもらう。

※居宅介護支援は保険から100%給付されるため、利用者の負担がないことも併せて説明済み。 - 複数の事業所選択と選定理由

- 利用者及びご家族に対し、複数の指定居宅サービス事業者等からサービス選択が可能であることを説明した後、サービス事業所を選定する理由について、介護支援専門員に求めることができる旨を説明した。

(重要事項説明書にこの内容を記載し、同意の署名をいただいた。) - 個人情報の同意

- 利用者及び家族等の個人情報取り扱いについて、その利用目的や第三者への提供等の説明を行った後、利用者本人から、家族の個人情報については代表して○○氏より、文書で同意を得ました。

※個人情報同意書を参照。 - 金品収受の禁止

- 介護保険法に基づき、利用者や家族等からの介護支援専門員への金品(心付け・進物)収受が固く禁止されていることを説明し、同意をいただいた。

- 認定調査票および主治医意見書の同意

- 要介護認定調査票および主治医の意見書がケアプラン作成に必要であることについて説明し、保険者から情報提供を受けることに関して、利用者本人およびご家族から同意を得た。

- 入院時のお願い

- 入院時に、入院先(医療機関)に担当介護支援専門員の氏名および連絡先を伝えるよう、利用者(ご家族)に協力を依頼しました。

(※担当介護支援専門員の名刺を保険証やお薬手帳と一緒に保管するよう提案した。) - サービス割合等の説明

- 居宅介護支援サービス提供に際して、下記2点について利用者およびご家族に文書で説明し、その後理解を得て署名をいただき交付した。

① 前6ヵ月間に作成したケアプランに基づく、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与サービスの各サービス割合。

② 前6ヵ月間のケアプランに基づく、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスを、同一事業者によって提供された割合(上位3事業者まで)。

【注意点】

利用者やご家族に対して、以下の内容を契約時に説明することが義務付けられています。

- 複数の事業所の紹介を受けること

- 選定した事業所をケアプランに位置付けた理由

- サービス割合の説明(2021年改定)

これらを実施しない場合、運営基準減算の対象となるため、必ず確認と説明を行ってください。

アセスメント

- アセスメント実施①

- 利用者様の自宅において、利用者様およびご家族と面接を行い、アセスメントの趣旨について十分に説明した後、理解と同意を得てケアプラン原案作成のためのアセスメントを実施した。※詳細はアセスメントシートに記載

- アセスメント実施②

- 利用者様宅において、本人およびご家族と面接し、「今から行うアセスメントは、利用者様の望む暮らしを実現するため、課題解決に向けた必要な情報収集および課題分析を行うもの」である旨を説明。理解を得てアセスメントを実施した。※詳細はアセスメントシートに記載

- 入院先でのアセスメント実施

- 利用者様が現在入院中であり、物理的な理由で自宅訪問によるアセスメントが困難なため、入院先においてアセスメントを実施。アセスメントの趣旨を利用者様およびご家族に十分に説明した後、理解と同意を得てケアプラン原案作成のためのアセスメントを実施した。※詳細はアセスメントシートに記載

- 電話での簡易アセスメント

- 訪問によるアセスメントが難しいため、電話にて新たな課題分析の必要性についてアセスメントを実施し、その結果を元にケアプラン原案を作成した。面接内容の趣旨を利用者様に説明し、同意を得た後、電話でのアセスメントを実施した。※詳細はアセスメントシートに記載

- モニタリング後の再アセスメント

- 利用者様の自宅において、モニタリング後に来月のケアプラン見直しに向けた再アセスメントを実施した。アセスメント面接の趣旨を利用者様に説明し、同意を得た後に実施し、その結果をもとにケアプランの見直しを行った。※詳細はアセスメントシートに記載

- 担当者会議前アセスメント

- 利用者の心身の状況が不安定となり、介護サービスの早期導入が必要と判断されたため、サービス担当者会議の開催前に、〇月〇日(〇曜日)に利用者宅を訪問しアセスメントを実施した。実施にあたり、介護支援専門員証を提示し、アセスメントの目的と内容を説明したうえで、利用者及び同席の家族より同意を得た。

アセスメントでは、利用者の主訴、日常生活の状況、心身の状態、家族の介護力、住環境などを確認。急を要する状況であったが、事前に作成したケアプラン原案に大きな修正は不要と判断できたため、原案に基づき当面のサービス利用を開始することとした。なお、正式なサービス担当者会議については現在関係機関と日程を調整中であり、開催後に必要に応じて計画の再検討を行う予定である。

※アセスメントの詳細およびサービス内容等については別紙に記載。

【ポイント】

アセスメントを実施した際の支援経過記録には、次の3点を明確に記録することが重要です。

① 利用者の自宅を訪問したこと

② 利用者およびご家族と面接を行ったこと

③ 面接の目的を説明し、理解を得たこと

これらは、運営基準第13条第七号に基づいて記録する必要があります。

介護サービス提案時

- ホームヘルパーの提案

- 日常生活動作の一部に不安があることから、訪問介護(ホームヘルプ)サービスを提案。特に朝の更衣や整容、昼食準備などの支援を想定。複数の指定訪問介護事業所を提示し、対応時間帯やヘルパーの男女希望、過去の利用経験等を踏まえて○事業所を選定。本人および家族ともに了承。※合わなかった場合、他の事業所を紹介できる旨をお伝え済み。

- デイサービスの提案

- 閉じこもり傾向があり、社会的交流の場を設ける目的でデイサービスを提案。機能訓練や入浴支援、レクリエーションの内容を比較し、3事業所(○、×、△)を紹介。事業所の選択は利用者及び家族より、ケアマネジャーに一任するとの返答をいただいたため、リハビリ要素と少人数対応のため○事業所を提案する。見学を行いたいとのことだったため、後日見学予定。週2回の利用予定で、負担感のない範囲から開始予定。※合わなかった場合、他の事業所を紹介できる旨をお伝え済み。

- 訪問看護の提案

- 慢性疾患の管理および内服薬の自己管理が不安定であることから、訪問看護の導入を提案。医師の指示書が必要であることを説明。医療的対応の可否と看護師の対応力を考慮し、○訪問看護ステーションを紹介。医療機関との連携がスムーズである点が選定理由。※合わなかった場合、他の訪問看護ステーションを紹介できる旨をお伝え済み。

- ショートステイの提案

- 家族の外出・急な用事時の対応や、今後の介護者負担軽減を目的に、短期入所生活介護(ショートステイ)を提案。施設の空き状況や送迎対応を確認し、○・×の2施設を紹介。まずはお試し利用として○事業所に1泊2日を予定。本人・家族ともに前向きに検討中。※合わなかった場合、他の事業所を紹介できる旨をお伝え済み。

- 福祉用具の提案

- ベッドからの起き上がりや移動の動作に課題が見られるため、手すり、ポータブルトイレ、スロープ等の福祉用具の導入を提案し、カタログを用いて使用例を説明した。複数事業所を紹介後、事業所選びはケアマネジャーに任せるとのことだったため、レンタル事業所○に決定し、後日自宅でのフィッティングを行う予定。※合わなかった場合、他の事業所を紹介できる旨をお伝え済み。

- 入所施設の提案

- 老人ホームの一覧およびパンフレットを提示したうえで、○老人ホーム及び×老人ホームの特徴や料金などを説明する。将来的な独居継続の難しさを踏まえ、介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホーム等の施設入所についても情報提供。入所施設の種類や費用、申込み手順について説明し、見学希望に応じて今後同行を調整。※合わなかった場合、他の事業所を紹介できる旨をお伝え済み。

- デイケアの提案

- 事業所の一覧を提示したうえで複数の事業所の特徴や利用料金・入浴体制・空き状況・リハビリ内容をパンフレットを用いて説明した。脳血管疾患後の機能訓練のため、医療的リハビリテーションが受けられるデイケアの利用も選択肢として提示。現在通院している医療機関内の通所リハビリテーションがあるため、主治医と連携して導入を検討予定。※合わなかった場合、他の事業所を紹介できる旨をお伝え済み。

- サービス内容や回数についての提案

- 現在のADLや介護者負担、介護頻度の希望を総合的に考慮し、介護サービスの導入回数・時間帯を提案。初期段階は無理のない範囲での利用を前提とし、モニタリングを通じて徐々に見直していくこととした。※合わなかった場合、他の事業所を紹介できる旨をお伝え済み。

複数サービスの提案や事業所の選択理由の説明は、その都度利用者や家族に対して行います。契約時に重要事項説明書などで説明すれば問題ありませんが、提案・説明を行ったことを支援計画記録にも残しておくとより良いです。

ケアプランへの同意

- ケアプラン同意

- 利用者本人および家族に対し、ケアプラン原案の内容を文書にて説明。複数のサービス事業所から選択可能であること、および選定した事業所の理由・根拠についても併せて説明し、同意の署名をいただいたうえで交付した。

- ケアプラン同意/本人が認知症のため家族へ説明

- 本人は認知症のため契約内容の理解が困難であることから、代表である家族(〇〇氏)にケアプラン原案を説明。複数のサービス事業所から選択可能であること、および選定理由・根拠についても説明し、理解を得たうえで署名をいただき文書を交付。

- ケアプラン口頭同意

- 〇〇の事情(例:入院中・遠方など)により書面での同意取得が困難であったため、ケアプラン原案の内容を口頭にて説明し、利用者および家族より口頭同意を得た上で暫定的にサービスを開始。後日、書面にて正式な同意を取得予定。

- ケアプランメール同意

- 家族に対してケアプラン原案の内容をメールで送信し、説明内容に対する同意の確認をメール上のやり取りで得た。ケアプランはPDF形式で添付し、文書交付と同様の扱いとした。

- ケアプラン同意/本人

- 居宅サービス計画書(第1表~第3表)について、利用者本人および家族に説明し、内容への同意を得たうえで、署名(電子署名含む)をいただき、ケアプランを交付した。

- ケアプラン交付:事業所

- 関係介護サービス事業所に対して、居宅サービス計画書(第1表、第2表、週間サービス計画表)および提供票、提供票別表を説明のうえ交付した。

- 暫定プラン・本プラン(内容に変更なし)

- 介護認定結果が出るまでの期間、暫定プランでサービスを実施していたが、認定結果通知後も本人の状況や希望、サービス内容に変更がなかったため、暫定プランの内容をそのまま本プランとして正式に採用。内容について、利用者・家族・関係事業所の同意を得た。

- 個別援助計画の提出依頼

- 〇〇事業所(担当:〇〇氏)に対し、個別援助計画書の作成・提出を依頼した。

- 個別援助計画の受領

- 〇〇事業所の〇〇氏より個別援助計画書を受領。ケアマネジャーが作成した居宅サービス計画書との内容に相違がないことを確認した。

- 医療系サービス利用時の医師へのケアプラン提供

- 医療系サービス利用にあたり、指示・助言をいただいている主治医(〇〇病院 〇〇医師)に対し、居宅サービス計画書(第1表~第3表)を〇〇(郵送/FAX/メール/面談)の手段で提供した。提供後、ケアプランの受領を確認済み。

【ポイント】

医療系サービスをケアプランに位置付ける際には、主治医にその必要性についての意見を求め、あわせてその主治医にケアプランを交付することが必要です。この2つはセットで行うべき対応です。

サービス担当者会議

- サービス担当者会議実施

- 〇〇のため、利用者宅にてサービス担当者会議を実施。利用者の現状や課題について担当者間で情報を共有し、ケアプラン原案について専門職の意見を取り入れ、調整を行った。

※詳細は担当者会議の要点(第4表)参照。 - サービス担当者会議の日程調整

- 〇〇のため、サービス担当者会議の日程調整を行った。

開催予定日時:〇月〇日〇時~

場所:〇〇

参加者:〇〇 不参加者:〇〇(不参加者へは照会対応済。詳細は別紙参照) - サービス担当者会議前アセスメント

- 事案発生からサービス利用までの期間が短かったため、会議当日に利用者宅を訪問し、趣旨を説明し同意を得た後、アセスメントを実施。結果、原案内容で問題ないと判断した。

※詳細は別紙参照。 - サービス担当者への照会

- 〇〇事業所にサービス担当者会議の案内を行ったが、日程調整が困難であったため、照会により意見を確認・聴取した。

※詳細は別紙参照。 - 軽微な変更のためサービス担当者会議を実施せず

- 利用者の状態に大きな変化はなく、居宅サービス計画の変更が軽微であると判断。利用者・家族・事業所に説明のうえ同意を得たため、サービス担当者会議は実施しなかった。

※詳細は別紙参照。 - サービス担当者会議の未招集

- 急遽サービス内容の変更が必要となったが、日程調整が困難であったため、担当者に照会を行い、その内容をもとに利用者・家族と確認し、ケアプランの変更を実施。

※詳細は担当者会議の要点(第4表)参照。 - サービス担当者会議の要点(第4表)配布

- 担当者間の情報共有・連携強化を目的に、サービス担当者会議の要点(第4表)を配布し、内容の確認と意識統一を図った。

※詳細は別紙参照。 - 担当者会議の招集 本人及び家族欠席の理由

- 〇〇のためのサービス担当者会議を調整。内容の性質上、今回は本人および家族の参加は適切でないと判断し、欠席とした。

※詳細は別紙参照。 - サービス担当者会議開催中止(感染症拡大防止のため)①

- 感染症拡大防止の観点から、電話・メール・FAXにて意見聴取・情報共有を実施し、サービス担当者会議の開催を中止した。

※詳細は別紙参照。根拠:介護保険最新情報Vol.773 問9 - サービス担当者会議開催中止(感染症拡大防止のため)②

- 感染症拡大防止の観点から、利用者の状態が安定しており、変更内容が軽微であるため、サービス担当者会議を中止とした。

※根拠:介護保険最新情報Vol.773 問9。 - オンラインにてサービス担当者会議実施

- 〇〇のため、利用者の同意を得たうえで、オンラインにてサービス担当者会議を開催。利用者の状況共有およびケアプラン原案について意見交換・調整を行った。個人情報の取り扱いには十分配慮して実施。

※詳細は担当者会議の要点(第4表)参照。 - オンラインでサービス担当者会議を開始することの承諾

- サービス担当者会議をオンラインで開催する旨を利用者に説明し、事前に同意を得た。

【ポイント】

新規利用時、介護認定の更新、区分変更、サービス内容の変更があった際には、原則として新たにケアプランを作成し、サービス担当者会議を開催する必要があります。

ただし、以下のようなケースにおいては、会議を実施せず照会対応とすることが認められています。

- ケアプランの変更内容が軽微であり、利用者の状態やサービス内容に大きな変化がない場合

- 担当者との日程調整が困難で、速やかなサービス提供が必要とされる場合

- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とする場合(※厚生労働省通知「介護保険最新情報Vol.773」などによる)

このような場合は、サービス担当者会議を開催しなかった理由と、照会や同意取得の経緯について、支援経過記録に必ず明確に記載するようにしましょう。

認定有効期間4年に伴う長期目標と短期目標の期間について

- 長期目標と短期目標の長期化

- 今回の介護保険更新により、認定有効期間が4年となった。利用者の心身の状態やサービス利用状況は安定しており、主治医の意見書にも「病状は安定している」との記載がある。また、利用者・家族より「焦らず自分のペースで目標に取り組みたい」との希望があったため、長期目標を4年間、短期目標を2年間に設定することで、利用者・家族およびサービス担当者全員の合意を得た。

モニタリング

<利用者宅でのモニタリング>

- モニタリング実施

- 利用者宅を訪問し、本人および家族と面談。現在の心身の状況、サービスの利用状況、目標の達成度、満足度などについて確認し、モニタリングを実施した。

※詳細はモニタリングシート参照 - モニタリング兼アセスメント

- モニタリングのため利用者宅を訪問後、生活状況や基本情報の確認を目的としてアセスメントを実施。事前に趣旨を説明し、本人から同意を得た上で面接を行った。

※アセスメントシート参照 - モニタリング結果

- 本人の生活状況やサービスの利用状況を確認した結果、新たな課題は見られなかった。短期目標の達成に向け、現行の介護サービスを継続する必要があると判断し、ケアプランは現状のまま継続する。

<事業所へのモニタリング>

- 電話確認

- デイサービス〇〇相談員に電話にて「本人の状態」「サービス利用状況」等を確認。ホームヘルパー△△サービス提供責任者に電話にて「本人の状態」「サービス実施状況」等を確認。

- 書面確認

- デイサービス〇〇相談員より、書面にて「本人状態」「ケアプラン達成状況」「サービス実施状況」を確認。

ホームヘルパー△△サービス提供責任者より、書面にて同様の内容を確認。 - 訪問確認

- デイサービス〇〇を訪問し、△△相談員より「本人状態」「サービス実施状況」等について直接確認を行った。

<家族へのモニタリング>

- 家族宅でのモニタリング

- 家族宅を訪問し、介護負担の状況やサービスの満足度等を確認するためモニタリングを実施。

※別紙参照 - 電話でのモニタリング

- 家族の介護負担やサービスに関する満足度等を確認するため、電話にてモニタリングを実施。

※別紙参照

<特段の事情による居宅モニタリングの非実施>

- 居宅訪問による関係悪化の懸念

- 訪問により本人と家族の関係が悪化する懸念があるため、地域包括支援センターや市町村と協議の上、特段の事情と判断。電話および関係機関からの情報によりモニタリングを実施。

※別紙参照 - 緊急入院

- 〇〇病院に緊急入院。月内の退院予定が立たず、特段の事情と判断。入院先の病室にて本人と面談しモニタリングを実施。

※別紙参照 - 緊急ショートステイ利用

- 〇〇の事情により緊急ショートステイを利用。月内の帰宅予定がなく、入所先で本人と面談しモニタリングを実施。

※別紙参照 - ロングショートステイ継続

- 現在ロングショートステイを継続しており、月を通じて居宅に戻る予定がないため、入所先にてモニタリングを実施。

※別紙参照 - 感染症拡大防止のため訪問自粛

- 感染予防のため、本人および家族より訪問モニタリング自粛の申し出あり。介護保険最新情報Vol.779(問11)に基づき特段の事情と判断し、電話にてモニタリングを実施。

※別紙参照

【ポイント】

モニタリングは特段の事情がない限り、以下のように実施・記録する必要があります。

- 少なくとも月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者本人と面接を行うこと。

- 少なくとも月に1回、モニタリングの結果を記録として残すこと。

これらが実施されていない場合、運営基準減算の対象となる可能性があります。

なお、「記録がない=未実施」と見なされるため、実際にモニタリングを行っていたとしても記録がなければ実施とは認められません。確実に記録に残しましょう。

また、「特段の事情」に該当するのは利用者側のやむを得ない事情によるものであり、ケアマネジャー側の都合や事情は含まれません。

また、特段の事情に該当するかどうかの判断は市区町村(保険者)ごとにルールが異なる場合があるため、必ず事前に保険者の運用方針を確認しておくことが大切です。

ケアマネジメントプロセスの順序変更

- 緊急入院が必要な場合

- 介護者が急な疾病により入院したため、利用者の生活支援体制に緊急の対応が必要となった。

本来であれば、アセスメントから始まる一連のケアマネジメントプロセス(アセスメント・原案作成・サービス担当者会議・計画作成)を経てサービスを開始すべきところであるが、サービス担当者会議等の時間調整が困難な状況であったため、緊急対応として介護サービスを至急調整した。

簡易的なアセスメントを実施し、口頭にてケアプランの内容を説明、利用者・家族・サービス担当者全員の同意を得て、まずはサービスを開始。

後日、改めて一連のプロセスに基づいた正式なケアマネジメントを実施予定である。

※根拠:指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針 - 取急ぎ介護サービスが必要な場合

- 〇〇の事情により、利用者に対して緊急で介護サービスの調整が必要となった。

本来であればアセスメントから始まる一連のケアマネジメントプロセスを経てサービス利用開始とするべきであるが、介護サービスの調整に緊急性を要したため、簡易的にアセスメントを実施。

口頭にてケアプランの内容を説明し、利用者・家族・サービス担当者の同意を得た上で、サービスを先行して開始した。

後日、正式なケアマネジメントプロセスに基づき、アセスメント・サービス担当者会議等を実施していく予定。

※根拠:指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針

参考:⑻ 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針

なお、利用者の課題分析(第6号)から担当者に対する個別サービス計画の提出依頼(第 12 号)に掲げる一連の業務については、基準第1条の2に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。

利用票・提供票

<利用票>

- 利用票確認①

- 〇月分のサービス利用票および別表について、利用者本人に対してサービススケジュールおよび自己負担額の説明を行い、内容について同意を得た。署名(電子署名)をいただいたうえで、利用票を本人に交付した。

- 利用票確認②

- 〇月分のサービス利用票の差し替えについて、変更内容を利用者本人に説明し、内容に同意いただいた。署名(電子署名)をいただき、差し替え後の利用票を本人に交付した。

<提供票>

- 提供票確認(通常配布時)

- 〇月分のサービス提供票について、各サービス事業所に内容の説明を行い、了承を得たうえで提供票を交付した。

- 提供票差し替え時

- 〇月分のサービス提供票の差し替えについて、変更内容を各事業所に説明し、同意を得たうえで差し替え後の提供票を交付した。

【注意点】

サービス利用票(6表 7表)を交付することは兼居宅サービス計画となっています。説明・同意・交付したことを記録に残しておきましょう。

医療機関との連携

<医療機関との連携等>

- 病院での情報収集

- 〇〇氏の担当ケアマネジャーであることを伝えたうえで、〇〇病院の〇〇氏(職種:例:看護師、医療ソーシャルワーカー 等)より医療情報を聴取した。内容は以下の通り。

・現在の病状

・退院の見込み

・リハビリテーションの実施状況および今後の計画

・退院前カンファレンスの予定日程 等

※詳細は別紙参照 - 医師・歯科医師等への情報提供

- サービス事業所から利用者に関する状況報告を受け、利用者本人の同意を得たうえで、必要な情報を主治医(または歯科医師・薬剤師)に提供した。提供内容は以下の通り。

・薬が大量に余っている、または複数回分を一度に服用している

・薬の服用を拒否している

・使いきらないうちに新たな薬が処方されている

・口臭や口腔内の出血がみられる

・体重の著しい増減がある

・食事量や食事回数に変化がある

・下痢や便秘など排泄の変調が続いている

・皮膚の乾燥や湿疹など皮膚状態の悪化がある

・リハビリが必要と思われる状態であるが提供がされていない

上記内容について、主治医等からの助言・対応を依頼した。

<医療系サービス利用時の医師とのやり取り>

- 訪問看護利用時の医師の許可

- 利用者が訪問看護の利用を希望したため、ケアマネとしてアセスメントを実施。その結果、訪問看護による医学的管理が必要と判断した。利用者本人の同意を得たうえで、主治医の意見書を確認したところ、「(5)医学的管理の必要性」の訪問看護欄に☑があり。主治医にも電話で連絡し、サービス利用についての許可を得た。

- 通所リハビリ利用時の医師の許可

- 利用者が通所リハビリの利用を希望したため、ケアマネとしてアセスメントを実施。その結果、通所リハによるリハビリが必要と判断した。利用者の同意を得たうえで、主治医の意見書を確認したところ、「(5)医学的管理の必要性」の通所リハ欄に☑があり。主治医にも電話で連絡し、サービス利用についての許可を得た。

- 訪問リハビリ利用時の医師の許可

- 利用者が訪問リハビリの利用を希望したため、ケアマネとしてアセスメントを実施。その結果、訪問リハによるリハビリが必要と判断した。利用者の同意を得たうえで、主治医の意見書を確認したところ、「(5)医学的管理の必要性」の訪問リハ欄に☑があり。主治医にも電話で連絡し、サービス利用についての許可を得た。

- 医療系サービス利用時の医師へのケアプラン提供

- 医療系サービスを利用するにあたり、助言や指示をいただいた主治医に対して、以下の手段でケアプランを交付した。

・居宅サービス計画を【郵送/FAX/メール/面談】にて主治医(〇〇病院 △△氏)に交付。

その後、交付したケアプランを〇〇病院 △△氏が受領したことを確認した。

<通院時情報連携加算>

- 通院時情報連携加算

- 本日は〇〇病院の受診日であり、利用者の了承を得たうえで、ケアマネジャーとして診察に同席した。医師に対し、利用者の心身の状態や生活状況について情報提供を行い、医師からも必要な医学的情報の提供を受けた。

情報提供の内容は以下の通り

・ケアマネジャー ⇒ 医師

(例:転倒歴、服薬状況、夜間の睡眠状態 等)

・医師 ⇒ ケアマネジャー

(例:診断内容、今後の治療方針、服薬の見直し 等) - 診察時同席の許可(医師への確認)

- 〇月〇日の通院時に、担当ケアマネジャーとして診察に同席させていただきたい旨を〇〇病院〇〇医師に説明。利用者本人より同意を得ていることも併せて伝えた上で、同席について医師より許可をいただいた。

- 診察時同席の許可(利用者への確認)

- 〇月〇日の通院時に、担当ケアマネジャーとして診察に同席し、医師と情報交換を行う旨を利用者に説明。内容を理解いただいたうえで、同席について本人より許可を得た。

入院時連携

- 入院時の連携

- 利用者が入院されたことを受け、入院先の医療機関とスムーズに連携を取るため、担当ケアマネジャーの氏名および連絡先を病院に伝えるよう、利用者および家族に依頼。入院後の支援や退院調整において円滑な対応が可能となることを説明し、協力を得た。

- 入院時情報連携加算(Ⅰ)※訪問による情報提供

- 入院日:〇月〇日

当日、〇〇病院を訪問し、医療相談員〇〇氏に対して、利用者の生活状況、介護サービスの利用状況、支援上の留意点等の情報を口頭および書面にて提供した。提供内容の詳細は別紙参照。 - 入院時情報連携加算(Ⅰ)※FAXによる情報提供

- 入院日:〇月〇日

当日、〇〇病院宛にFAXを送信し、医療相談員〇〇氏に対し、利用者の生活状況等に関する情報提供を実施。提供内容の詳細は別紙参照。 - 入院時情報連携加算(Ⅰ)※メールによる情報提供

- 入院日:〇月〇日

当日、〇〇病院宛にメールを送信し、医療相談員〇〇氏に対し、利用者の生活状況等に関する情報提供を実施。提供内容の詳細は別紙参照。 - 入院時情報連携加算(Ⅱ)※訪問による情報提供

- 入院日:〇月〇日

〇月〇日(入院日から〇日以内)に〇〇病院を訪問し、医療相談員〇〇氏に対して、利用者の生活状況等に関する情報提供を実施。詳細は別紙参照。 - 入院時情報連携加算(Ⅱ)※郵送による情報提供

- 入院日:〇月〇日

〇月〇日(入院日から〇日以内)に、〇〇病院宛に情報提供書類を郵送し、医療相談員〇〇氏に利用者の生活状況等について情報提供を行った。提供内容の詳細は別紙参照。 - 入院時情報連携加算(Ⅱ)※FAXによる情報提供

- 入院日:〇月〇日

〇月〇日(入院日から〇日以内)に、〇〇病院へFAXにて情報提供書類を送信し、医療相談員〇〇氏に利用者の生活状況等について情報提供を行った。提供内容の詳細は別紙参照。 - 入院時情報連携加算(Ⅱ)※メールによる情報提供

- 入院日:〇月〇日

〇月〇日(入院日から〇日以内)に、〇〇病院へメールを送信し、医療相談員〇〇氏に利用者の生活状況等について情報提供を行った。提供内容の詳細は別紙参照。

【ポイント】

①情報提供の日時・相手(職員名)・手段を、必ず支援経過記録に記載すること

② 情報提供の手段は自由!(訪問・FAX・メール・郵送など)※スピードを最優先

③ 提供した資料(例:連携シートなど)は、支援経過とあわせて保管しておくこと

退院時連携

<退院時連携>

- 退院・退所加算 ※職員との面談

- 〇〇病院の××氏(医療相談員)と面談を実施。退院後の在宅生活を円滑に進めるため、病状、日常生活上の留意点、服薬、医療処置の必要性、今後の通院予定等について情報提供を受けた。

※具体的な情報は「退院・退所情報記録書」参照。 - 退院・退所加算:退院前カンファレンス

- 退院前カンファレンスに参加し、在宅復帰に向けた支援内容について関係職種と情報共有を行った。

■日時:令和〇年〇月〇日(〇)〇〇:〇〇~〇〇:〇〇

■場所:〇〇病院 カンファレンスルーム

■出席者:医師、看護師、リハビリ職、医療相談員、利用者、家族、ケアマネ

■検討項目と内容:

① 本人・家族の退院後の生活に関する希望確認

② 入院中の経過、退院時の病状、今後の治療・通院計画について説明あり

③ 再入院リスクおよびその判断基準について説明あり

④ 退院後に必要なサービスの確認および各事業所の役割分担について協議 - 自宅訪問・家屋調査

- 退院準備の一環として、〇〇病院のリハビリ職・医療相談員、本人、家族とともに自宅訪問を実施。屋内外の動線・段差・浴室・トイレ等の環境確認を行い、福祉用具の導入や住宅改修の必要性について意見交換した。

※調査内容は別紙参照。 - 退院時看護サマリー受領

- 〇〇病院 看護師〇〇氏より、退院時の看護サマリーを受領。内容は以下の通り:

・退院時のバイタル・病状

・服薬管理状況

・医療的ケアの継続の有無(例:胃ろう、吸引など)

・注意すべき症状や観察ポイント - 退院時リハビリサマリー受領

- 〇〇病院 リハビリ職〇〇氏より、退院時のリハビリサマリーを受領。内容は以下の通り

・リハビリ実施内容(PT・OT・ST)

・身体機能の評価(ADL)

・自宅での留意点(歩行・トイレ・入浴動作など)

・今後のリハビリ継続の必要性について

<オンラインでの退院連携>

- オンラインにて退院前カンファレンスを実施

- 退院に向けたカンファレンスをオンラインで実施するにあたり、事前に利用者本人の同意を得た上で開催。

会議では、〇〇病院スタッフらと利用者の心身状況や生活環境について情報共有を行い、医療的な見地から助言を受けた内容を今後の居宅サービス計画に反映した。

※オンライン開催にあたっては個人情報の取り扱いに十分配慮のうえ実施。

※詳細は別紙参照。 - オンラインにてスタッフとの面談を実施

- 〇〇病院の××氏(例:医療相談員・看護師等)とオンラインにて面談を実施。退院後の在宅生活を見据え、病状・日常生活の留意点・医療的処置・服薬管理等に関する情報提供を受けた。

※オンライン面談の実施については、利用者本人より同意を得ている。

※面談内容の詳細は別紙参照。

<福祉用具専門相談員等の参加>

- 福祉用具専門相談員等の参加依頼

- 退院後に福祉用具のレンタルが想定されるため、〇〇福祉用具事業所の〇〇氏に対して、退院前カンファレンスへの参加を依頼。参加可能との返答を得た。

■カンファレンス実施日:令和〇年〇月〇日

■カンファレンス場所:〇〇病院(またはオンライン)

■想定される福祉用具:手すり、歩行器、ポータブルトイレ など

なお、福祉用具事業所の選定にあたっては、利用者およびご家族に対し、複数の事業所を紹介することが可能である旨を説明。その上で「ケアマネジャーに一任する」とのご意向を確認し、〇〇事業所を提案し同意を得た。

利用者が末期のがん(悪性腫瘍)の場合

- 初回のケアプラン作成時

- 主治医より、利用者の病状について日常生活上の障害が1ヶ月以内に出現するとの判断があった。これを受けて、主治医の助言をもとに、予測される状態変化とそれに対応する支援の方向性について確認し、ケアプランを作成した。

※関係者で協議した内容については、サービス担当者会議の要点(4表)参照。 - サービス担当者会議の省略

- 〇月〇日のサービス担当者会議において、主治医が利用者の日常生活における障害が1ヶ月以内に発生するとの判断を示した。主治医の助言をもとに、今後利用が必要となる居宅サービス等の担当者を含めた関係者を招集し、予測される状態変化と支援の方向性についても共有済み。(※詳細は4表参照)

そのため、今回のサービス内容の変更が急務であると判断し、サービス担当者会議を招集せずにケアプラン内容の変更を行うこととし、利用者およびご家族、サービス事業所の同意を得た。 - ターミナルケアマネジメント加算

- ターミナル期における担当ケアマネジャーの対応として、以下の内容について利用者および家族に説明し、同意を得た。

・担当ケアマネジャーが通常よりも頻繁に訪問を行うこと

・担当ケアマネジャーが利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握すること

・把握した心身の状況等を記録し、ケアプランに反映させること

・把握した情報を主治医等や居宅サービス事業者に提供すること

・必要に応じて主治医等から病状についての指示を受けること

以上の内容について利用者および家族に理解を得て、同意をいただきました。 - 死亡によりサービス利用に至らなかったケース

- 利用者の退院に伴い居宅サービスの利用に向けてケアマネジメント業務を行っていたが、〇月〇日に利用者が死亡したため、サービスの利用には至らなかった。

モニタリングやサービス担当者会議等、必要なケアマネジメント業務や給付管理の準備を行っていたことから、居宅介護支援の基本報酬を算定する。

※〇月〇日、医師より回復の見込みがないとの診断を受けていた。

介護認定関連

- 介護保険の更新申請のための被保険者証預かり

- 介護保険証の有効期間が満了するため、本人及び家族からの介護保険更新申請代行の依頼を受け、被保険者証をお預かりした。今後、介護認定調査や主治医の意見書を提出するための受診、介護認定審査会での審査を経て、介護認定結果が約〇ヶ月後に通知される旨を説明した後、同意を得る。(預かり証を発行済み)

- 介護保険の新規申請手続き

- 利用者から介護サービスの利用を希望されたため、本人及び家族からの依頼を受け、介護保険の新規申請を行った。

- 介護保険の更新申請手続き

- 介護保険証の有効期間満了に伴い、本人及び家族からの申請代行の依頼を受け、介護保険更新申請を行った。

- 介護保険の区分変更申請手続き

- 介護保険証の認定結果と現在の状態に乖離が見られたため、本人及び家族の要請を受けて、介護保険区分変更申請を行った。

- 介護認定訪問調査の実施

- 自宅にて家族立ち合いのもと、要介護認定調査を実施した。

- 介護認定訪問調査の立会い

- 自宅にて要介護認定調査が実施された。本人及び家族から強い要望があったため、調査に立ち会い、必要に応じて情報を提供した。

- 主治医意見書の依頼

- 介護保険申請に伴い、主治医意見書の提出依頼が保険者より届くことを医師に伝えた。

- 介護認定結果通知

- 〇〇より連絡があり、介護認定結果が〇〇だったことを確認。後日、介護保険被保険者証の確認を行う旨を伝えた。

区分変更

- 心身状態の悪化により区分変更を検討

- 3月下旬より、歩行不安定・食事量の低下が目立つようになり、デイサービス職員からも生活動作の低下を指摘される。本人・家族ともに心身状態の変化を自覚しており、区分変更申請を希望されたため、要介護認定の区分変更申請書を市役所に提出。

- 家族からの要望による区分変更申請

- 同居家族より「本人の夜間不眠や転倒が増えており、介護量が増えているため現行のサービス量では対応が難しい」との相談あり。現状を確認した結果、区分変更が適切と判断。本人・家族の同意を得て申請書を作成し、提出済み。今後は主治医意見書の取得・訪問調査日程の調整を行う予定。

- サービス提供中に状態変化を確認

- 訪問介護・通所介護のサービス提供中に、日常生活動作(ADL)の低下が顕著であるとの報告を受ける。実際の訪問でも移動や更衣動作に支援が必要な場面が増加しており、区分変更の必要性を認識。本人および家族と面談の上、区分変更申請を実施。

- 認知症の進行による区分変更申請

- 認知症の進行により見当識障害が顕著となり、最近では外出時に帰宅できないことが複数回発生。デイサービスからも頻繁に支援の手が必要な状況との報告あり。家族と面談し、区分変更申請に同意いただいたため、本日市役所へ申請を提出。主治医意見書の依頼も実施済み。

- 区分変更結果通知後の対応

- 区分変更結果通知が届き、要介護1 → 要介護3に認定変更された。ご家族に結果を説明し、現在利用中のサービス内容では支援が不十分であるため、訪問介護の回数および福祉用具の見直しを提案。新たなケアプラン作成に向け、サービス事業所と調整を進める。

ケアプランの軽微な変更

- 短期目標の変更

- 短期目標の見直し時期が来たため、利用者および家族、各サービス提供事業所に現在の状況を確認しました。身体状況や課題に変更がなかったため、目標内容の変更は不要と判断しました。そのため、「ケアプランの単なる目標期間の延長(軽微な変更)」とし、本人および家族に説明し、同意を得ました。変更内容を修正し、後日交付しました。

- サービス提供曜日の変更

- サービス提供曜日の変更について、利用者および家族、各サービス提供事業所に現在の状況を確認しました。身体状況や課題に変更がなかったため、目標内容の変更は不要と判断しました。そのため、「ケアプランの単なるサービス提供曜日の変更(軽微な変更)」とし、本人および家族に説明し、同意を得ました。変更内容を修正し、後日交付しました。

- サービス提供回数の変更

- 同一事業所におけるサービス提供回数の変更について、利用者および家族、各サービス提供事業所に現在の状況を確認しました。身体状況や課題に変更がなかったため、目標内容の変更は不要と判断しました。そのため、「ケアプランの単なる同一事業所におけるサービス提供回数変更(軽微な変更)」とし、本人および家族に説明し、同意を得ました。変更内容を修正し、後日交付しました。

- 利用者の住所変更

- 利用者の住所変更について、利用者および家族、各サービス提供事業所に現在の状況を確認しました。身体状況や課題に変更がなかったため、目標内容の変更は不要と判断しました。そのため、「ケアプランの単なる利用者住所変更(軽微な変更)」とし、本人および家族に説明し、同意を得ました。変更内容を修正し、後日交付しました。

- 事業所の名称変更

- 事業所の名称変更について、利用者および家族、各サービス提供事業所に現在の状況を確認しました。身体状況や課題に変更がなかったため、目標内容の変更は不要と判断しました。そのため、「ケアプランの単なる事業所名称変更(軽微な変更)」とし、本人および家族に説明し、同意を得ました。変更内容を修正し、後日交付しました。

- 福祉用具で同等の用具の変更

- 福祉用具の同等用具の変更(単位数のみ異なる場合)について、利用者および家族、各サービス提供事業所に現在の状況を確認しました。身体状況や課題に変更がなかったため、目標内容の変更は不要と判断しました。そのため、「ケアプランの単なる福祉用具の同等用具変更(軽微な変更)」とし、本人および家族に説明し、同意を得ました。変更内容を修正し、後日交付しました。

- 目標・サービスが変わらない事業所の変更

- 目標もサービスも変わらない事業所の変更について、利用者および家族、各サービス提供事業所に現在の状況を確認しました。身体状況や課題に変更がなかったため、目標内容の変更は不要と判断しました。そのため、「ケアプランの単なる目標もサービスも変わらない事業所変更(軽微な変更)」とし、本人および家族に説明し、同意を得ました。変更内容を修正し、後日交付しました。

- 目標を達成するためのサービス内容の変更

- 目標を達成するためのサービス内容の変更について、利用者および家族、各サービス提供事業所に現在の状況を確認しました。身体状況や課題に変更がなかったため、目標内容やサービス種別等の変更は不要と判断しました。そのため、「ケアプランの単なる目標達成のためのサービス内容変更(軽微な変更)」とし、本人および家族に説明し、同意を得ました。変更内容を修正し、後日交付しました。

- 担当介護支援専門員の変更

- 担当介護支援専門員の変更について、利用者および家族、各サービス提供事業所に現在の状況を確認しました。身体状況や課題に変更がなかったため、目標内容やサービス種別等の変更は不要と判断しました。そのため、「ケアプランの単なる担当介護支援専門員変更(軽微な変更)」とし、本人および家族に説明し、同意を得ました。変更内容を修正し、後日交付しました。

- 感染症の拡大防止

- 感染症拡大防止の観点から、利用者の状態に大きな変化が見られなかったため、ケアプランの変更内容は軽微であると認められ、サービス担当者会議の開催は中止しました。

特定事業所加算(多様なサービスを位置付けない理由)

- ニーズと異なる場合

- 利用者および家族の希望を確認し、サービス事業所等の関係者と協議を行った。その結果、現時点での生活ニーズや目標達成に向けた支援において、新たに生活支援サービスやインフォーマルサービスをケアプランに位置づける必要性はないと判断し、関係者全員の合意を得た。

- 現在利用中のサービス以外不要な場合

- 利用者および家族の希望を確認し、現在利用中のサービス内容をもとにサービス事業所等の関係者と協議を実施。その結果、現状の支援体制で対応可能であり、新たなサービスの追加は不要との判断となったため、現在のサービスを継続することで関係者の合意を得た。

- 利用者の同意が得られなかった場合

- サービス担当者会議において、生活支援サービスやインフォーマルサービスの導入を提案したが、利用者の同意が得られなかったため、現状のサービス内容を継続してケアプランに位置づける内容で合意を得た。

- 多様なサービスが必要ないと判断した場合

- サービス担当者会議において、生活支援サービスやインフォーマルサービスの活用について協議を行ったが、現時点での利用者の生活状況や支援体制から判断し、新たにサービスを追加する必要はないとの結論に至り、利用者を含めた関係者全員の合意を得た。

- 居住地域に社会資源が存在しない場合

- サービス担当者会議において、生活支援サービスやインフォーマルサービスの活用について協議を行ったが、現在の居住地域には該当する社会資源が存在しない状況であることを確認した。そのため、現行のサービスを継続してケアプランに位置づける方針とし、関係者全員の合意を得た。

【注意点】

特定事業所加算の算定要件において、インフォーマルサービス等の位置づけが義務付けられました。もし検討の結果、インフォーマルサービス等を位置づけなかった場合は、その理由を明確に説明できるよう準備しておく必要があります。

【根拠】介護保険最新情報Vol.952「Q&A Vol.3」問113

担当ケアマネジャーの変更

- 担当ケアマネジャーの変更

- 現担当ケアマネジャーの退職に伴い、後任のケアマネジャーと同行訪問を実施。現担当より、担当変更について本人および家族に説明を行い、同意を得た。その後、後任ケアマネジャーより身分証の提示および名刺の手渡しを行い、挨拶を実施。情報の引継ぎを丁寧に行い、現在のサービス利用に支障がないことを説明し、本人および家族の理解を得た。

福祉用具の購入・住宅改修

- 福祉用具の必要性

- 本人および家族の希望を確認し、福祉用具貸与事業所の意見も聴取のうえ、心身の状態や介護者の介護力を考慮した結果、〇〇(用具名)の利用が必要と判断。ケアプランに位置付けることとした。※必要性についてはケアプランにも記載済み

- 福祉用具購入品目をケアプランから外す根拠

- ポータブルトイレについて、これまで目標達成の手段としてケアプランに位置付けていたが、現在は生活の一部として定着しており、サービスとして継続的に位置付ける必要はないとの意見が出された。利用者・家族・サービス担当者で協議の結果、ケアプラン(2表)から外すことで合意を得た。

- 住宅改修をケアプランから外す根拠

- 住宅改修で設置した○○の手すりについて、これまで目標達成の手段としてケアプランに位置付けていたが、すでに生活に定着していることから、今後は継続して位置付ける必要がないのではとの意見が出された。利用者・家族・サービス担当者で協議のうえ、ケアプラン(2表)から外すことで合意を得た。

その他

- ショートステイの継続利用

- 現在のサービス内容を継続すると、ショートステイの利用日数が要介護認定の有効期間の半数を超える見込みとなるが、本人および家族の希望、心身の状態、介護者の介護力などを総合的に考慮し、今後もショートステイの継続利用が望ましいと判断。引き続きケアプランに位置付けることとした。※保険者確認済み

- 同居家族のいる生活援助

- 現在〇〇と同居しているが、本人および家族の希望、心身の状況、介護者の介護力を踏まえ、生活援助サービスの必要性が高いと判断したため、ヘルパーによる生活援助をケアプランに位置付けることとした。※保険者確認済み

- 短期入所→長期入所へ移行

- ショートステイ利用中、認知機能および身体機能の低下が著しく、在宅生活の継続が困難との判断により、ご家族と相談のうえ、長期入所に移行する方針を決定。○○施設に正式に申込書を提出し、受け入れ調整中。必要に応じて今後のケアマネ交代も検討。

- 通所介護から訪問介護への変更

- 利用者より、「通所サービスは体力的に負担が大きい」との申し出あり。自宅での支援を希望されたため、訪問介護サービスへの変更を提案。ご本人・ご家族ともに了承。○月○日よりヘルパーによる身体介護(入浴・排泄介助)を開始する計画を立案中。

- デイサービスの利用日数変更(増加)

- 最近、日中独居の時間が増えたため、家族より見守り目的での通所回数増加の相談あり。利用者の体調・希望を確認の上、週2回→週3回に増回する方向で通所事業所と調整。○月○日より実施予定。

- 訪問介護の時間数変更(減少)

- 利用者の体調回復に伴い、排泄介助の必要性が軽減したため、訪問介護(身体)の利用時間を30分から20分に短縮する方向で調整。本人・家族ともに了承済み。ヘルパー事業所とも連携し、○月○日から実施予定。

- 訪問看護の導入

- 主治医より「バイタル管理と服薬管理のため訪問看護導入が望ましい」との意見あり。ご家族と相談の上、訪問看護ステーション○○と連携し、週1回の訪問看護を新たに計画に追加。○月○日より実施予定。

- 福祉用具貸与の追加

- トイレまでの移動に不安が強くなったとのご相談あり。福祉用具専門相談員と連携し、歩行器の貸与を提案。利用者が実際に試用し、「安心して歩ける」との感想あり。○月○日からの貸与で契約調整中。

- 訪問リハビリの終了

- 通院でのリハビリが再開されることになり、訪問リハビリの終了を希望。リハビリ事業所、主治医と連携の上、○月○日をもってサービスを終了する旨で同意取得済み。

- スムーズな在宅復帰

- ○○病院より退院の連絡を受け、同日ご自宅に訪問。入院前と比べADLに大きな変化は見られず、ご本人も在宅生活再開に前向きな様子。訪問介護・通所リハビリともに再開の調整を行い、ケアプランを再作成。主治医からの情報提供書に基づき、服薬・栄養管理等の支援も継続予定。

- 退院後の生活に不安があるケース

- 入院先の医師より退院日が決定したとの連絡を受け、事前にご家族と面談を実施。本人は退院を希望されているが、入院中に筋力低下が見られたため、在宅生活に不安が残る。訪問リハビリを新規導入し、当面は週2回の支援体制でケアを継続。必要に応じて住宅改修も検討予定。

- 医療的ケアが必要な場合

- 医師より○月○日に退院予定との連絡。退院後は在宅酸素療法の継続が必要とのこと。訪問看護事業所と調整し、退院日からサービス開始できるよう手配済み。ご家族にも説明を行い、酸素機器や対応方法について確認済。ケアプランを再作成し、サービス調整を完了。

- 緊急入院後の退院対応

- ○月○日に緊急入院されていたが、主治医より病状が安定したため退院可との連絡あり。本日、ご本人とご家族の同意のもと、在宅生活再開。入院前に利用していた訪問介護を再開し、生活支援を中心に支援を行う。今後も体調変化に留意し、必要に応じてサービス見直しを検討。

- 退院と同時に新たなサービス開始

- 本日○○病院を退院。退院直後より自宅での支援が必要なため、訪問介護(身体介護中心)および配食サービスを新たに導入。病院からの退院サマリーをもとに、服薬内容の確認・生活動線の見直しを実施。必要なサービスの初回利用日をすべて調整済み。ケアプランも本日中に交付。

支援経過記録を記載する際の注意点

事実と意見を分けて記載する

- NG例:「本人はわがままで協力的でない」

- OK例:「本人はサービス導入について『必要ない』と話され、話しかけには返答が少なかった」

→ 客観的な事実を記載し、主観的・感情的な表現は避けるようにします。

「いつ・どこで・誰が・何を・どうしたか」を明確にする

5W1Hを意識して記載します。

例:「令和○年○月○日、○○病院にて主治医△△医師より病状説明を受けました。退院は○月○日予定とのことです。」

誰が読んでもわかりやすい簡潔な文章を心がける

チーム内で情報共有される記録ですので、専門用語の多用や曖昧な表現は避け、読み手が理解しやすいように記載します。

記録内容とケアプラン等の整合性を保つ

記録に記載された内容が、居宅サービス計画やモニタリングの内容と連動していることが大切です。

→ 例:新たな課題が記録に記載された場合は、必要に応じてアセスメントやケアプランに反映します。

記録日と支援実施日の違いに注意する

実際の支援を行った日と記録した日が異なる場合は、「○月○日実施」などと明記します。

利用者の意思決定を尊重して記載する

利用者ご本人の同意や希望、発言内容などをできるだけ具体的に記載します。

→ 例:「本人より『引き続きデイサービスに通いたい』との希望がありました」

一貫性・継続性を意識して記載する

支援経過記録は、単発の記録ではなく、継続して支援していく中での流れを追える記録である必要があります。前後のつながりがある内容にしていきます。

まとめ

本記事では、居宅介護支援における「支援経過記録(第5表)」の記載例を、ケアマネジャーの実務に即してまとめました。支援経過記録は、アセスメントやケアプラン作成、サービス担当者会議、モニタリング、サービス調整など、ケアマネジメントの一連の過程を可視化する重要な記録です。曖昧な表現を避け、誰が読んでも分かるように「いつ・誰が・どこで・何を・どうしたか」を明確に記載することが基本となります。また、主観的な意見ではなく、客観的な事実を記すことが求められます。忙しいケアマネジャーの日々の記録業務をスムーズに進めるための参考になれば幸いです。

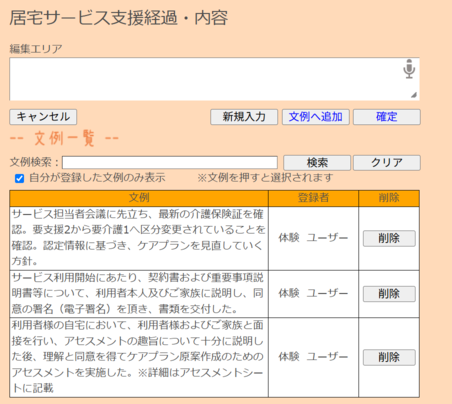

介護ソフトのトリケアトプスには支援経過記録の文例登録機能が付いています

トリケアトプスは、居宅介護支援の業務を効率化するためのクラウド型の介護ソフトです。支援経過記録作成では例文登録が可能。よく使う例文は登録しておくことで、入力の際に文例を呼び出すことができ、何度も同じ文章を打ち込む手間を削減できます。支援経過記録は専用アプリも用意しており、スマホやタブレットからでも入力が行えます。その他にも「褥瘡」や「移乗」など、介護の専門用語にも正しく反応する音声入力機能など、書類作成が楽になる機能を搭載しています。

ご利用料金は220円~と業界最安値!実績入力や国保連請求、利用者請求はもちろん、アプリ連携、LIFEやケアプランデータ連携など、低価格帯の介護ソフトながら、多くの機能が付いたコスパの良い介護ソフトです。

トリケアトプスでは最大3ヶ月の無料体験を実施しています。ぜひこの機会に使い心地をお試し下さい!