介護の基礎知識

介護のプライバシー保護のポイントは?事例や重要性を解説!

- 公開日:2025年05月12日

- 更新日:2025年12月22日

介護の現場では、利用者のプライバシーに関わる場面が多いため、個人情報の取り扱いやプライバシーの保護に対する十分な配慮が求められます。この記事では、プライバシーの定義や法令に基づいた個人情報の適切な取り扱い方法、そして介護現場で実践すべきプライバシー保護の取り組みについて解説します。施設運営のための基礎知識やマニュアル、研修資料としてご利用ください。

「プライバシー」と「個人情報」の違い

プライバシーとは

プライバシーとは、他人に知られたくない個人の情報や生活に関する自由・権利のことを指します。もっと簡単に言えば、「自分のことを誰に、どこまで知られるかを自分で決める権利」です。たとえば、以下のような内容はすべてプライバシーに含まれます。

- 氏名や住所、電話番号などの個人情報

- 趣味や嗜好、交友関係などの私的な情報

- 入浴、排泄、着替えなど、身体に関わる行為

- 日常生活の様子や会話の内容

そして「プライバシーの保護」とは、こうした私的な領域に第三者が不用意に立ち入ることを制限・禁止することです。たとえば、個人の趣味や嗜好、入浴・排泄といった行為は、まさに「私的な領域」であり、「プライバシー」に該当します。特に介護の現場では、利用者の身体的・心理的なプライバシーを尊重することが、信頼関係や安心感の基礎になります。

個人情報とは

「プライバシー」と「個人情報」は混同されがちですが、実際には両者には若干の違いがあります。

「個人情報」とは、生存する特定の個人を識別できる情報を指します。具体的には、以下のような情報が該当します。

- 単体で個人を識別できる情報:氏名や顔写真など、その情報だけで特定の個人がわかるもの

- 他の情報と組み合わせて識別できる情報:生年月日や住所など、他の情報と照合することで個人が特定できるもの

- 個人識別符号を含む情報:マイナンバーや旅券番号など、個人を一意に識別できる番号

また、これらに加えて、個人の身体的特徴、財産状況、職業や肩書などの属性に関する事実・評価・判断に関する情報も個人情報に含まれます。たとえば、本人が映っている映像や音声、公的に公開されている情報であっても、その内容によっては個人情報として取り扱う必要があります。

プライバシーと個人情報の違いを一言でいえば、プライバシーは「他人に踏み入ってほしくない領域」個人情報は「特定の個人を識別・特定できる情報」となり、個人情報は、プライバシーの一部であると言えます。

明確な定義がある「個人情報」とは異なり、プライバシーの範囲は主観によるため法的な線引きがないことが特徴です。「私としてはプライバシーの侵害だと思います」という、「主観的」な基準で判断することが可能です。言い換えれば、「他人に知られたくない」「干渉されたくない」と感じる私的領域はすべて「プライバシー」と言えます。

介護現場におけるプライバシー保護の重要性

介護現場におけるプライバシー保護では、利用者の「尊厳」を守ることが非常に重要です。特に意識すべきポイントは以下の3つです。

- 介護現場では、身体介護で利用者の身体に触れることや、生活援助で私生活の場に訪れることがあり、これらは利用者のプライバシーに関わる場面です。

- プライバシーの範囲は個人によって異なるため、各利用者の考え方や希望に合わせた配慮が求められます。

- 「他人に干渉されたくない」「恥ずかしい」と感じることに配慮し、利用者のプライドを傷つけたり精神的な苦痛を与えないよう心掛けることが大切です。

また、利用者の身体に触れる際には必ず確認を取り、アセスメントの際には利用者が望まないことについて事前に確認しておくことが重要です。

「見守り」「付き添い」「所在の確認」「入浴」「排泄」など、介護の基本的なサポートはすべて、利用者のプライバシーに深く関わる行為です。介護を受ける側の立場に立って考えてみると、以下のような状況が想像できます。

- 転倒などの事故を防ぐためとはいえ、常に誰かに行動を見守られている

- 入浴時に裸を見られる

- 排泄中の姿を見られる、または失敗した様子を見られる

- 排泄や着替えを手伝われる中で、人に見せたくない部分を見られる

こうした場面では、利用者が羞恥心を抱くのは当然のことです。そのため、身体的なケアを行う際には、プライバシーに十分配慮した対応が不可欠です。

さらに、個人情報に関しても同様です。介護現場では、「利用者基本情報」「ケアプラン」「ケース記録」「アセスメントシート」「介護サービス計画書」「リハビリ評価表」など、日常的に取り扱う多くの書類に個人情報が含まれています。

介護現場におけるプライバシー保護の特性

介護サービスは、他の業種と比べても、ほぼすべての業務において個人情報を扱う点が大きな特徴です。そのため、プライバシー保護の意識を常に持ち、情報管理にも細心の注意を払う必要があります。

センシティブな情報の取り扱い

介護現場では、利用者の健康状態、病歴、身体的・精神的な状態、経済状況など、非常にデリケートな個人情報を日常的に扱います。そのため、情報の適切な管理が非常に重要です。さらに、介護サービスにおける個人情報には、利用者本人だけでなく、その家族や介護職員の情報も含まれる点に注意が必要です。

情報の共有とチームでの連携

介護はチームで行うサービスであり、ケアマネジャー、医療従事者、介護スタッフなど、複数の職種が連携して支援にあたります。そのため、利用者の情報は関係職員間で適切に共有される必要があります。

たとえば、向精神薬を服用している利用者のふらつきリスクを全員が把握していなければ、転倒防止のケアが行えません。雇用形態に関係なく、新人を含むすべての職員が、個人情報保護に関する強い意識を持つことが求められます。

入退所や移動時の情報管理

介護現場の個人情報保護のポイント

適切な情報管理

利用者の個人情報は、法律や倫理に基づいて慎重に扱う必要があります。情報の収集・保存・利用・共有においては、適切な手順に従うことが求められます。また、アクセスできる職員を必要最小限に制限し、不正な閲覧や誤用を防ぐ体制を整えることが重要です。

秘密保持の徹底

介護職員は、利用者の個人情報が外部に漏れないよう、厳重に管理しなければなりません。情報漏洩を防ぐために、アクセス制限やデータの暗号化など、十分なセキュリティ対策を講じることが必要です。

最小限の情報利用

個人情報の使用は、サービス提供や健康管理といった業務に必要な範囲にとどめるべきです。不要な情報の収集や利用は避け、使用目的を明確にすることが求められます。

同意の取得と透明性の確保

個人情報を新たな目的で使用したり、第三者に提供したりする場合には、利用者やそのご家族の同意が必要です。情報の取り扱いについて丁寧に説明し、利用者が納得・理解できるよう努めることが大切です。

情報の正確性と定期的な更新

利用者の健康状態や生活状況は変化することがあります。そのため、個人情報は常に最新かつ正確な内容であるように保ち、必要に応じて速やかに更新する必要があります。

これらのポイントを守ることで、介護現場における個人情報の適切な取り扱いと、利用者のプライバシー保護が実現できます。

介護現場におけるプライバシー保護取り組みの実例

プライバシー保護の取り組みについて、介護現場でよくある5つの場面ごとに具体例を紹介します。現場で実践する際の参考として、ぜひお役立てください。

- 利用者の個人情報の取り扱い

- 入浴介助の場面

- 排泄介助の場面

- 更衣やおむつ交換の場面

- スタッフ同士の会話

利用者の個人情報の取り扱い

個人情報の流出を防ぐためには、「持ち出さない・見せない・話さない」といった基本的なルールを徹底することが重要です。

たとえば、介護サービスの提供時を除いて、個人情報を事業所の外に持ち出すことを禁止するといった運用が効果的です。また、必要な情報のみを選別して持ち出すようにすると、万が一のリスクも最小限に抑えられます。

さらに、介護事業所がSNSを活用している場合は、特定のスタッフだけがアカウントにログインできるよう権限を制限することで、情報漏えいのリスクを下げることができます。

入浴介助の場面

入浴介助では、利用者の身体に触れる場面が多く、特に配慮が必要です。利用者が自分で洗える箇所についてはできるだけ本人に任せ、介護職員は必要な部分のみをサポートする姿勢が望まれます。

また、脱衣後にストレッチャーなどで浴室まで移動する際には、バスタオルやガウンを使って体を覆い、他者の目に触れないようにすることも大切な配慮です。このような小さな気遣いが、利用者の安心感と尊厳の保持につながります。

排泄介助の場面

排泄は非常にプライベートな行為であり、介助には慎重な配慮が求められます。

大声で排泄の状況を確認したり、トイレのドアを開けっぱなしにしたまま介助を行ったりすると、利用者のプライバシーを損なうおそれがあります。また、着衣のサポートが必要な場合には、トイレから出る前に衣服を整えて、他者の目に触れないようにすることも忘れてはなりません。

更衣やおむつ交換の場面

着替えやおむつ交換は、利用者にとって羞恥心を伴う場面です。そのため、カーテンやパーテーションをしっかり閉め、外部から見えない環境を整えることが基本です。

また、声かけや動作の一つひとつに丁寧さを心がけ、利用者の気持ちに寄り添った対応をすることが大切です。プライバシーへの配慮は、利用者の心の安心につながります。

スタッフ同士の会話

意外と見落とされがちなのが、スタッフ同士の会話における配慮です。

利用者の情報を共有する際は、名前を直接出さずにイニシャルや記号で表す、周囲に他の利用者がいない場所で話す、専門用語を使うなどの工夫が必要です。

万が一、他の利用者に聞かれたとしても、個人が特定されないようにすることで、プライバシー侵害を防ぐことができます。

介護現場における個人情報の保護の取組み

情報の適切な管理

個人情報を紙や電子ファイルで適切に管理し、不正アクセスや紛失、盗難から保護します。具体的な対策は以下の通りです。

- 監視カメラの設置

- 鍵付きの書庫を用意

- 施設への入退室管理

これらの対策にはコストがかかりますが、利用者の安全を守るために非常に重要です。

職員教育

全職員に対して、個人情報の重要性や適切な取り扱い方法について教育を行います。教育内容には、情報の取得・利用・提供に関する手順や法的責任が含まれます。さらに、組織として以下のような取り組みが求められます。

- 個人情報保護に関する規定を掲示板やホームページで周知

- 個人情報保護委員会の設置

- 情報漏洩発生時の報告連絡体制のマニュアル化

- 雇用契約や就業規則で守秘義務を明示

- 定期的な個人情報保護研修

組織全体で個人情報保護の意識を高め、最新の法改正情報を職員と共有することが重要です。

技術的な対策

介護現場では、ICTやDXの導入が進められており、記録管理がネット上のシステムで行われている事業所もあります。個人情報へのアクセス権限を適切に設定し、電子データの暗号化を行うことで、情報漏洩のリスクを低減します。具体的な対策は以下の通りです。

- ログインIDやパスワードの適切な管理

- ウイルス対策ツールの導入

- システムへのアクセス権限管理

不正アクセスの手法は複雑化しているため、定期的なパスワード変更やウイルス対策ツールの更新が欠かせません。

介護現場におけるプライバシー保護に関連する法律

介護事業者は、多くの利用者やそのご家族の、外部からは容易に知り得ないようなセンシティブな個人情報を日常的に取り扱う立場にあります。そのため、個人情報の適切な取り扱いが特に厳しく求められる分野です。

こうした背景を受けて、厚生労働省は「医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイダンス」を策定し、介護事業者に対してその内容を理解し、遵守するよう努力を求めています。

たとえば訪問介護においては、運営基準の中で個人情報保護や守秘義務に関する具体的な規定が定められています。介護職員一人ひとりがこれらの基準を正しく理解し、日々の業務に反映させることが、利用者の信頼につながります。

介護保険法における「個人情報保護と守秘義務」の規定

訪問介護・運営に関する基準第33条(秘密保持等)

- 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

- 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

- 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

運営に関する基準とは、介護保険法や各自治体の定めに基づき、介護事業所の規模、営業時間、料金、業務内容、記録の管理などについてまとめられた要件です。これらの運営基準は事業の種別ごとに設けられており、介護現場における個人情報保護の実践も、この基準に基づいて行われます。

個人情報保護法

個人情報保護法では、個人情報の定義や取り扱いのルールを明確にし、漏洩や不正利用を防止することを目的としています。さらに、法人や団体に対しても適切な管理・保護を義務付け、違反に対する制裁規定も設けられています。

介護現場では、氏名や性別に加え、病状、介護度、家庭の事情といった、非常にデリケートで重要な情報を取り扱うことになります。そのため、利用者と直接関わる介護職員一人ひとりが、「どのような情報が個人情報に当たるのか」「どう取り扱うべきか」を正しく理解し、日々の業務に活かすことが求められます。

以下は介護職員が特に注意すべき個人情報保護法のポイントです。

- 個人情報の適切な取り扱い

介護職員は利用者やその家族の個人情報を適切に管理し、漏洩や不正利用を防ぐための対策を講じなければなりません。 - 情報の提供と同意

介護職員は利用者やその家族からの個人情報提供の際に、十分な説明を行い同意を得ることが求められます。また、情報の利用目的を限定し、提供された個人情報をその範囲内で厳密に管理する必要があります。 - 情報の安全管理

介護施設や事業所では、個人情報の紛失、漏洩、改ざん、不正アクセスなどのリスクに備え、情報の安全管理を徹底する必要があります。具体的なセキュリティ対策やアクセス制限などが必要です。

社会福祉士及び介護福祉士法

社会福祉士及び介護福祉士法の第46条(秘密保持義務)は、社会福祉士および介護福祉士が収集した利用者やその家族に関する情報を秘密として保持し、その漏洩を防ぐための規定です。具体的には、以下のような内容が含まれています。

- 秘密の保持

社会福祉士および介護福祉士は、職務上知り得た利用者やその家族に関する秘密を厳重に保持しなければなりません。 - 情報の漏洩禁止

取得した情報を第三者に漏らさないよう厳重に注意し、他の者に提供することはできません。 - 個人情報の適切な管理

適切な方法で個人情報を管理し、不正アクセスや情報漏洩の防止に努めなければなりません。 - 職業倫理の遵守

職業倫理や職務上の秘密を守るため、適切な対応を行うことが求められます。

簡単に言うと、介護業務で知った利用者や施設の情報を、家族や友人を含む第三者に漏らしてはいけないということです。また、たとえその職場を退職しても、秘密保持義務は引き続き守らなければなりません。

第四十六条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。

第五十条 第四十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

以上の通り、秘密保持義務を破った場合は罰則が課せられるため注意しましょう。

まとめ

介護現場では、利用者の尊厳を守るためにプライバシー保護への配慮が欠かせません。日常的な場面の中にも、利用者の気持ちに寄り添う視点と、プライバシー保護への意識を持ち続けることが重要です。小さな配慮の積み重ねが、信頼される介護サービスの提供につながります。日々の業務の中でプライバシー保護を意識した対応を徹底していきましょう。

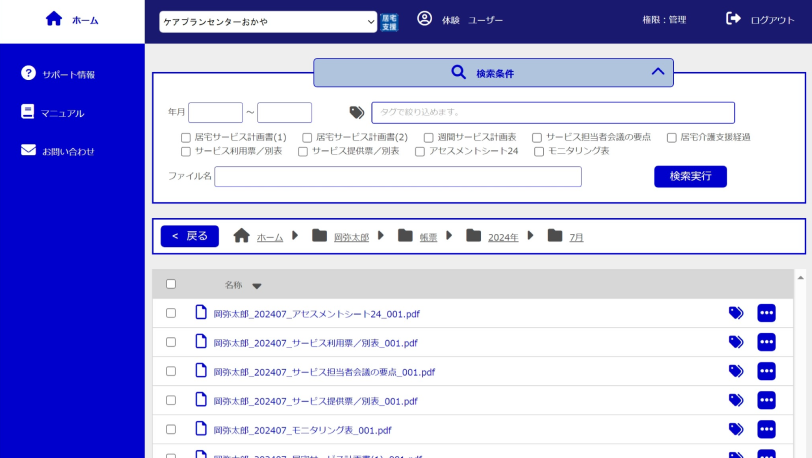

個人情報のセキュリティにお悩みなら介護ソフト「トリケアトプス」がおすすめ

介護現場では、利用者ごとのアセスメントシートやケアプラン、モニタリング記録、給付管理表など、個人情報を含む重要な書類を日々取り扱っています。

紙での管理では、

・誰がいつ閲覧したか分からない

・紛失や持ち出しのリスクがある

・災害時に書類が消失する可能性がある

など、情報管理・セキュリティ面で不安を感じている事業所も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、業界最安値月額220円~利用できる一気通貫型の介護ソフト「トリケアトプス」です。

トリケアトプスでは、ケアプランや記録類などの介護保険書類をクラウド上で安全に作成・保管・共有できます。

ID・パスワードによるアクセス管理により、閲覧できる人を限定できるため、紙書類のような情報漏えいリスクを抑えられます。

また、データはクラウド上に保管されるため、火災や水害などの災害時にもデータが失われにくく、BCP対策としても有効です。

紙に印刷して保管する必要がなくなり、物理的な盗難や紛失の心配も減らせます。

さらに、書類間の連携機能により転記作業を減らすことで、記載ミスや入力漏れを防止。

コピー機能を使えば過去の書類を活用でき、正確性と業務効率の両立が可能です。

トリケアトプスが6,000以上の事業所様に選ばれてきたポイントは以下の4つです。

- 01 お得な料金体系

- トリケアトプスは従量課金制を採用しており、ご請求は使った分のみ。

最低220円/人~使用可能で、従量課金制の介護ソフトの中でも業界最安値です。上限価格もあるため、事業所の規模が大きくなって、思ったより負担が大きくなってしまった…なんてこともなく安心です。

オプションによる追加費用も無しで、全ての機能を標準装備で使用可能です。 - 02 パソコンが苦手な人でも使いやすい画面

- ケアマネジャーやヘルパーさん、どんな人でも使いやすいよう、直感的にどこに何があるか、分かりやすい操作画面を設計しました。

iOS/Androidのスマホアプリも対応しており、スマホからでも簡単に実績入力が行えます。

イメージキャラクターのトリケアちゃんが見守ってくれる、女性に人気の可愛い操作画面です♪ - 03 ご利用いただいている事業者様の92%が「サポートに満足」と回答

- 介護ソフトの使い方で分からないことがあれば、お電話頂ければ、専任のオペレーターが丁寧に対応致します。

開発元が運営も行っているため、わからないことは丁寧にしっかりとご説明することができます。

電話もつながりやすく、困っている時にすぐ頼っていただけます。 - 04 お客様のお声から機能を開発

- お客様から多くの声を寄せられた「こんな機能がほしい!」という機能を、他社では対応できないスピードでの実装を実現。ほぼ標準機能としてアップデートしているため、追加費用はいただきません。開発元がサポートも行っているため、ダイレクトに機能を反映することができます。

トリケアトプスと連携して電子保存が行える「トリケアドライブ」の併用で更に便利

「トリケアドライブ」は、通常のクラウドストレージサービスと同様、インターネット上に重要な書類を安全に保管してすぐに取り出せるだけではなく、介護ソフト「トリケアトプス」と連携することで、ファイルをわざわざ格納しなくても、「トリケアトプス」で作成した計画書や記録などを専用画面から一括でファイルアップロードできます。また、アップロードされたファイルは、利用者毎に振り分けられ、自動保存されます。

これなら、パソコン操作に苦手意識がある事業者様や、クラウドストレージサービスのファイルの整理にお悩みの事業者様でも自動でデータを整理し、いつでも取り出すことができます。

トリケアトプス・トリケアドライブは最大3ヶ月の無料体験がございます。無料体験・資料請求は以下より行えますのでぜひこの機会にお試しください。