介護の基礎知識

介護報酬や加算減算の仕組みと計算方法をわかりやすく解説

- 公開日:2025年04月24日

- 更新日:2025年04月24日

介護サービス事業所の主な収入源は利用者や国から支払われる介護報酬です。介護報酬の仕組みを正しく理解することは、介護サービス事業所運営にあたって欠かせません。本記事では介護事業所の開業や新規事業立ち上げを考えている方向けに介護報酬の構造・計算方法や加算・減算について詳しくご説明します。

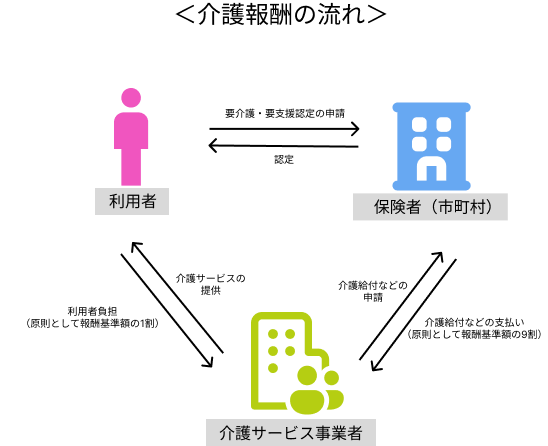

介護報酬が介護サービス事業所に支払われる流れ

介護報酬とは、介護事業所が介護保険サービスを提供した際に、その対価として事業所に支払われる報酬のことです。介護報酬がどこから支給され、どのような経緯で決定されるのかを理解するためには、まずその仕組みを把握することが重要です。介護事業所に介護報酬が支払われる流れは以下の図の通りです。

介護保険サービスを提供する対価として、介護事業所は介護報酬を受け取ります。介護報酬は保険者(市町)から7~9割、利用者から1~3割が支払われる仕組みです。介護報酬の支払いの流れが分かったところで、介護報酬の金額はどのように決まるのか、以下で解説していきます。

介護報酬の構成

介護報酬は大きく分けて、「基本報酬」と「加算・減算」の2つによって構成されています。「基本報酬」は介護サービスの種別ごとに、サービス内容や提供時間、利用者の要介護度などに応じて単位数が定められており、「加算・減算」は基本報酬を基準にして、プラス・マイナスが行われる仕組みです。例えば、人員基準を超えて必要な専門職が配置されている場合や、要介護度の重い利用者を受け入れる体制が整っている場合には、加算が行われ、より高い報酬を得ることができます。一方で、施設基準や人員基準を満たしていない場合などは、減算の対象となり、報酬が低くなります。このように、加算や減算があることで、利用者は不利益を被ることなく、質の高いサービスを受けられる仕組みが確保されています。

以下は訪問介護の介護報酬の詳しい内訳です。

| 介護報酬の内訳 | 構成要素 |

|---|---|

| 基本報酬 |

・事業所規模 ・サービス提供時間 ・要介護度 などを考慮してサービスごとに定められます |

| 加算 |

・身体介護に引き続き生活援助を行った場合 ・2人の訪問介護員等による場合 ・夜間若しくは早朝の場合又は深夜の場合 ・特定事業所加算 ・特別地域訪問介護加算 ・中山間地域等における小規模事業所加算 ・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 ・緊急時訪問介護加算 ・初回加算 ・生活機能向上連携加算 ・口腔連携強化加算 ・認知症専門ケア加算 ・介護職員等処遇改善加算 |

| 減算 |

・高齢者虐待防止措置未実施減算 ・業務継続計画未策定減算 ・共生型訪問介護を行う場合 ・同一建物減算 |

介護報酬の計算方法

介護報酬は単位と単価を基に計算されます。単位とは、各種介護保険サービスや要介護・要支援認定によって定められた点数のことです。介護報酬の額を計算式で示すと以下の通りです。

サービスごとに算定した単位数×1単位の単価=介護報酬

「サービスごとに算定した単位数」は基本報酬や、各種加算・減算によって決まります。「1単位の単価」は10円が基本となり、地域によって10円~11.40円の幅があります。1単位の単価は地域ごとの人件費の差を調整するために「地域区分の上乗せ割合」と「サービス別の人件費割合」によって加算がされます。「サービスごとに算定した単位数」と「1単位の単価」について、それぞれ以下で詳しく見ていきましょう。

「サービスごとに算定した単位数」の計算方法

「サービスごとに算定した単位数」を構成するのは以下の2つの要素です。

- 基本報酬

- 各種加算・減算

● 基本報酬

「基本報酬」とは介護サービスごとに設定されている基礎的な単位数(料金)です。この単位数は、介護度や施設種別、サービス提供時間などに基づいて細かく設定されています。

例えば、通常規模の事業所で7時間から8時間未満の通所介護を提供した場合、基本報酬は以下の通りとなります。

| 介護度 | 基本報酬 |

|---|---|

| 要介護1 | 658単位 |

| 要介護2 | 777単位 |

| 要介護3 | 900単位 |

| 要介護4 | 1023単位 |

| 要介護5 | 1148単位 |

単位数は提供する介護サービスによって異なるため、自事業所の単位数を知りたい時は以下のサービスコード表をご確認ください。

● 各種加算・減算

前述した基本報酬に「加算」「減算」にてプラス・マイナスが加えられ、「サービスごとに算定した単位数」が決まります。通所介護の加算・減算一覧は以下の通りです。

|

加算・減算の名称 |

|

|---|---|

| 加算 |

・個別機能訓練加算(Ⅰ)1日56単位~76単位(Ⅱ)1日20単位 ・科学的介護推進体制加算:1ヶ月40単位 ・ADL維持等加算:(Ⅰ)1ヶ月30単位・(Ⅱ)1ヶ月60単位 ・口腔・栄養スクリーニング加算:(Ⅰ)1回20単位(Ⅱ)1回5単位 ・口腔機能向上加算:(Ⅰ)1回150単位(Ⅱ)1回160単位 ・栄養アセスメント加算:1ヶ月50単位 ・栄養改善加算:1回200単位 ・認知症加算:1日60単位 ・若年性認知症利用者受入加算:1日60単位 ・延長加算:1ヶ月に50~250単位 ・入浴介助加算:(Ⅰ)1日40単位(Ⅱ)1日55単位 ・中重度ケア体制加算:1日45単位 ・サービス提供体制強化加算:(Ⅰ)1回(日)22単位(Ⅱ):1回(日)18単位(Ⅲ):1回(日)6単位 ・生活機能向上連携加算:(Ⅰ)1ヶ月100単位(Ⅱ)1ヶ月200単位 ・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算:1回につき5/100 ・介護職員処遇改善加算:6.4%~9.2% |

| 減算 |

・同一建物から通う場合の減算:1日-94単位 ・送迎を行わない場合の減算:-47~-94単位 ・定員超過利用時の減算: 1ヶ月-70% ・人員基準欠如時の減算: 1ヶ月-70% |

例えば、通常規模の通所介護事業所で7時間から8時間未満の介護サービスを月4回、要介護1の利用者に提供しており、ADL維持等加算(Ⅰ)を算定している場合、「サービスごとに算定した単位数」の計算式は以下の通りです。

【計算式】基本報酬(658単位×月4回=2,632単位)+ADL維持等加算(Ⅰ)(30単位)=2,662単位

「1単位の単価」の計算方法

「1単位の単価」を構成するのは以下の2つの要素です。

- 地域区分の上乗せ割合

- サービス別の人件費割合

介護報酬の単価算出は、地域別に8区分、そして人件費割合により4区分が設定され、最終的な単価が決定されます。

● 地域区分の上乗せ割合

地域別の区分は、公務員の地域手当を基準に設定されています。隣接地域とのバランスを考慮し、公平性を確保するため、介護報酬改定ごとに地域区分の見直しが行われています。それぞれの上乗せ割合は以下のとおりです。

| 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 20% | 16% | 15% | 12% | 10% | 6% | 3% | 0% |

なお、この地域区分は介護報酬の改定の際に変更になることもあります。2024年度の介護報酬改定にて、地域区分が一部変更されました。変更内容は「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」の159pをご確認ください。

● サービス別の人件費割合

介護保険サービスでは、提供するサービスの種類によって人件費の割合が異なります。特に、自宅を訪問して行うサービスは、人件費の割合が高くなる傾向があります。

このような差を調整するために、介護報酬ではサービスごとに人件費率が設定されています。介護報酬の計算時には、この人件費率も基本報酬に加味して計算する必要があります。

サービスごとの人件費率は、次の3つに分類されています。

| 人件費割合 | 該当サービス |

|---|---|

| 70% | 居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、介護予防支援 |

| 55% | 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護 |

| 45% | 通所介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型通所介護、介護医療院 |

| 0% | 居宅療養管理指導、福祉用具貸与 |

上記の数値を掛け合わせることで計算が可能ですが、実際に計算を行わなくても、以下の表を参照することで自事業所の1単位の単位数が分かります。

| 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 人件費割合70% | 11.40円 | 11.12円 | 11.05円 | 10.84円 | 10.70円 | 10.42円 | 10.21円 | 10円 |

| 人件費割合55% | 11.10円 | 10.88円 | 10.83円 | 10.66円 | 10.55円 | 10.33円 | 10.17円 | 10円 |

| 人件費割合45% | 10.90円 | 10.72円 | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10円 |

| 人件費割合0% | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |

例えば、さいたま市の通所介護事業所の場合、地域区分が3級地、人件費割合が45%のため、表を参照すると、1単位の単価は10.68円となります。

ここまで解説した通り、介護報酬の計算は、「サービスごとに算定した単位数」と「1単位の単価」を掛け合わせることで計算できます。

例えば、「サービスごとに算定した単位数」が2,662単位、「1単位の単価」が10.68円の場合、介護報酬は28,430円となります。

※小数点以下は四捨五入ではなく「切り捨て」します。

介護報酬は3年ごとに改定される

介護報酬は社会情勢や各サービスの運営状況、物価などに応じて介護報酬の変更を行う必要があるため、3年ごとに報酬改定を行っています。

介護報酬改定は介護サービスを運営している事業所にとって売り上げに大きな影響を与えます。例えば、2024年の介護報酬改定では、改定率は、『+ 1.59%』となりました。内訳としては、介護職員の処遇改善分が「+ 0.98%」、その他の改定率が「+ 0.61%」となっています。また、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額による介護施設の増収効果として「+ 0.45%」が見込まれ、合計で『+ 2.04%』相当の改定になりました。このように、3年に一度の介護報酬改定により、介護事業所の受け取れる介護報酬が大きく変わる可能性があります。介護事業所は、介護報酬の改定内容に合わせてガイドラインに基づいた取り組みや加算の取得に向けた準備、業務の効率化、職員教育、地域連携の強化などを行い、介護保険法に則った事業所運営を行うとともに、介護報酬の算定漏れに注意して安定した事業所運営を目指しましょう。

加算・減算を適切に算定しないとどうなるの?

加算と減算は、ここまでの解説からも分かる通り、事業所の収入に直接影響を与える重要な要素です。加算は、要件を満たし適切に算定することで事業所の収入を増やすことができます。一方、減算は、該当する条件がある場合に算定が必要であり、これにより収入が減ることになります。「適切に」という観点では、次の3つのケースが考えられます。

- 加算の算定要件を満たしているにも関わらず、加算を算定していないケース

行政指導の視点では問題ありませんが、事業所にとっては本来得られるはずの収入を逃しているため、経営上の損失となります。こうした状況が起きないよう、加算要件の理解や事務処理、チェック体制の見直しが重要です。

- 加算の算定要件を満たしていないにも関わらず、加算を算定しているケース

- 減算の条件に該当しているにも関わらず、減算を算定していないケース

これらはいずれも行政指導の対象となります。誤った介護報酬の請求が発覚した場合は、返還や正しい金額での再請求が必要になります。さらに、利用者負担の金額も変わるため、事情の説明、請求書の再発行、差額の調整などの対応も発生します。

また、誤りの原因によっては、悪質と判断されることで指定取消などの行政処分が行われ、事業所の運営継続が困難になるリスクもあります。さらに、定員超過受入や人員基準欠如などの減算については、人員基準や運営基準で定められた最低限の基準が守られていないことを意味します。そのため、「減算を算定しているから問題ない」と考えるのではなく、早急に改善し、減算が発生しないよう対応することが求められます。

まとめ

介護報酬とは介護事業所が介護保険サービスを提供した際に、その対価として利用者や自治体から事業所に支払われる報酬のことです。介護報酬の仕組みは一見複雑に見えますが、基本はシンプルです。介護サービスごとに「単位数」が決まっており、さらに地域によって「1単位の金額(地域単価)」が異なります。ここから決まる基本報酬にさらに「加算・減算」が上乗せ・控除されます。これらをすべて掛け合わせて最終的な介護報酬の金額が決まります。介護報酬は社会情勢や各サービスの運営状況、物価などに応じて3年ごとに改定されるため、介護事業所は、介護保険法に則った事業所運営や介護報酬の算定漏れに注意しましょう。介護報酬の仕組みをしっかり理解し、自事業所の安定した運営にお役立てください。

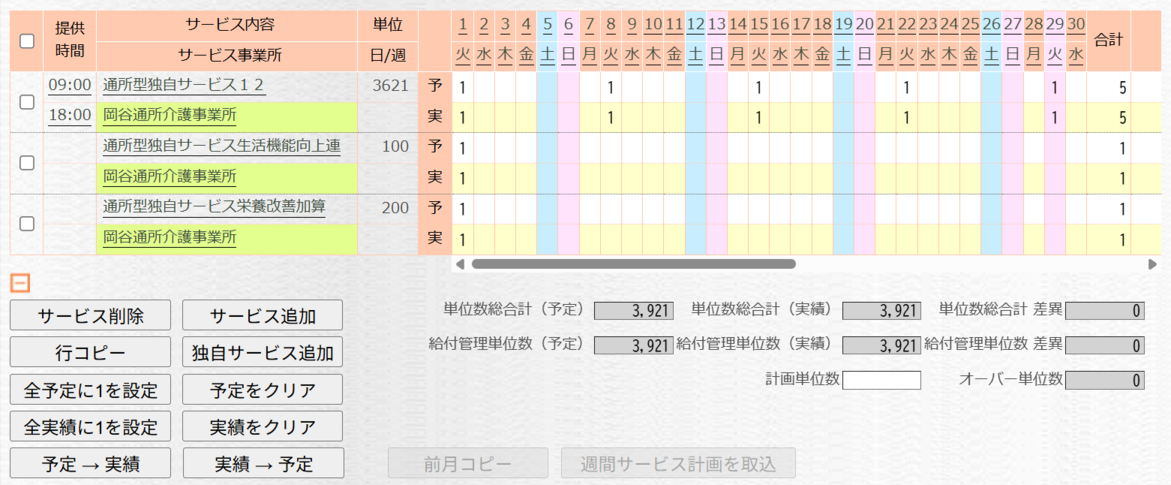

介護ソフトのトリケアトプスは介護報酬の計算が簡単に行えます

介護ソフトのトリケアトプスの利用計画/利用実績なら介護報酬の計算が簡単に行えます。サービス利用票/提供票をイメージした入力画面で、基本報酬はもちろん、加算・減算についても自動で単位数の計算が行えます。介護記録が実績に連動しているため、クリック一つで実績反映が可能。転記作業が不要で、作業の効率化になり、転記ミスが無くなります。サービス提供実績から介護給付費明細書と請求書も楽々作成できます。

トリケアトプスでは最大3ヶ月間の無料体験を実施中です。この機会に使い心地をお試しください。