介護の基礎知識

介護事業所の指定取消し・効力停止処分の場合職員はどうなるの?軽減・回避の方法は?

- 公開日:2025年03月18日

- 更新日:2025年08月28日

指定取消、もしくは効力停止処分は、実地指導(運営指導)や監査の結果、違反が見つかった場合にそれらの処分が下される可能性があります。

実地指導(運営指導)は事業者が指定基準を遵守し、適正な介護保険サービスが運営されているかの調査のために行政によって実施される指導です。実地指導は事業所の指定有効期間内に少なくとも1回は実施されるため、まだ実地指導が入っていない事業所でも、「運営指導通知」がいつ届いてもおかしくありません。また、人員基準や設備基準、運営基準などの指定基準違反や不正請求が確認された場合、またはその疑いがある場合に監査が入ることもあります。実地指導や監査の結果、違反が見つかり、指定取消・効力停止処分となった場合、どのような処分が下されるのでしょうか?本記事では、指定取消・効力停止となった場合、具体的にどのような処分が行われ、どんなペナルティがあるのか、対象となる事由、処分を受けるまでの流れ、軽減・回避する方法について解説します。

指定取消・効力停止処分とは?

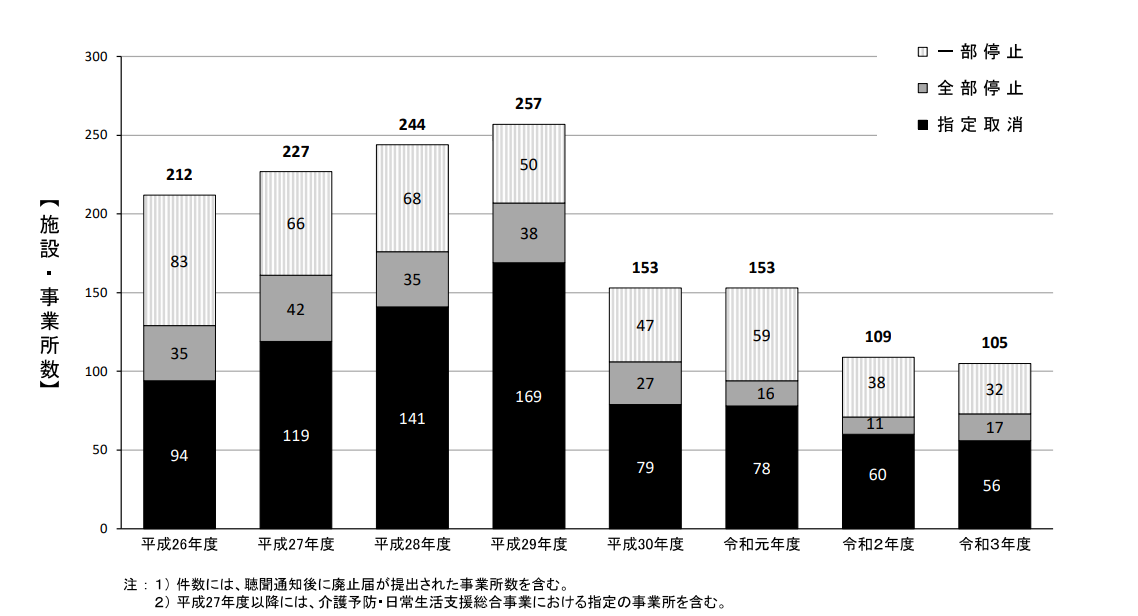

指定取消・指定の効力停止処分のあった介護保険施設・事業所数など数内訳の推移

厚生労働省の調査によると、令和3年度における指定取消は56件、指定効力停止は49件(内訳:一部停止32件、全部停止17件)でした。

過去のデータでは、平成26年度以降で指定取消が最も多かったのは平成29年度の169件、指定効力停止が最も多かったのは平成26年度の118件(内訳:一部停止83件、全部停止35件)です。その他の年度でも150件を超えるケースが少なくなく、多くの介護事業所が行政処分の対象となっている実態がうかがえます。

指定取消・指定の効力停止処分を受けたらどうなるの?

処分を受けた場合、指定取消処分か、効力停止処分かによって処分内容が異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

指定取消の場合

指定取消と指定の効力停止の大きな違いは、処分後に介護事業を再開するために、再度指定申請を行う必要があるかどうかです。指定取消しの場合、指定が取り消されるため、再度指定を申請する必要があります。一方、指定効力停止の場合は、停止期間が終了すれば、事業を再開することができます。

また、指定取消処分を受けた場合、5年間は新たに申請を行うことができず、指定を受けることも出来ません。介護報酬を得ることが不可能になることから、介護事業の運営を続けることが難しくなります。その場合、職員も退職・転職を余儀なくされる可能性があります。

指定の効力が停止された場合

指定取消と同様に、指定の効力停止期間中は介護報酬の請求ができません。これにより、介護保険法に基づく介護サービスの提供が事実上不可能となり、事業運営そのものが困難に陥ります。利用者も同様に、その事業所での介護サービスが受けられなくなるため、新たな事業所のサービスへ移行する必要が生じ、ケアマネジャーなどを通じた対応が求められます。また、事業所が介護保険法に基づく運営を継続できない場合、職員が引き続き勤務することも難しくなるのが一般的です。

さらに、仮に指定停止期間終了後に事業が再開できたとしても、停止期間中に他事業所へ移行した利用者や退職した職員が戻ってくる保証はありません。

指定の効力が一部停止された場合

例えば、処分内容が「新規利用者の受け入れ停止のみ」であり、既存の利用者に対する介護報酬の請求が継続できる場合は、一定の事業継続が可能です。ただし、停止期間中に利用中止やサービス終了が発生すると、利用者の減少により経営が厳しくなるリスクがあります。

さらに、行政処分を受けた場合、事業者名などが行政のホームページで公表されるため、ケアマネジャーや利用者、ご家族が不安を感じ、サービスの利用を終了するなど、事業運営に支障が生じる可能性があります。

指定取消・指定の効力停止処分の対象となる事由

指定の取消や指定の効力停止にはさまざまな事由が存在します。主な事由としては以下の通りです。

| 処分事由 | |

|---|---|

| 人員基準違反 | 平成十一年厚生省令第三十七号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に規定された「人員に関する基準」を満たさず、介護事業所を運営していた場合。なお、基準は施設種別等により異なる |

| 運営基準違反 | 平成十一年厚生省令第三十七号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に規定された「運営に関する基準」を満たさなかった場合。なお、基準は施設種別等により異なる。 |

| 人格尊重義務違反 | 平成十一年厚生省令第三十七号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第一章第三条の「指定居宅サービスの事業の一般原則」に則り、介護サービスの提供において利用者の意思や人格を尊重しない行動を取った場合。 |

| 不正請求 | 介護保険法「七十七条一項六号」の通り、サービス利用者に対して不正な請求が行われた場合。 |

| 虚偽報告 | 介護保険法「第七十八条の十」に則り、書類提出や報告等において虚偽があった場合。 |

| 虚偽答弁 | 介護保険法「第七十七条一項八号」等に則り、出頭を求められた際の答弁の内容において虚偽があった場合。 |

| 虚偽申請 | 介護事業所において指定・更新を行う際、申請内容に虚偽があった場合。申告においては、介護保険法「第七十四条第二項」の規定に従わなくてはならない。 |

| 法令違反 | 介護保険法のほか、関連法令に違反が見られた場合。 |

また、厚生労働省の調査によると、令和3年度における指定取消および指定の効力停止の主な理由の中で最も多かったのは、介護報酬の不正請求で52件でした。次いで、法令違反が34件、人員基準違反が20件と続いています。

例えば、「介護報酬の不正請求」が発生する背景として、意図的な場合もあれば、知識不足や管理体制の不備が原因となる場合もあります。介護報酬の算定ルールは複雑で、改正が頻繁に行われるため、十分な知識がないまま業務を行った結果、誤請求につながるケースがあります。

また、「法令違反」が発生する背景として、介護保険制度の改定を正しく把握していなかったり、ケアプランや介護記録の記入漏れや誤記、職員教育の不足があげられます。

また、「人員基準違反」が発生する背景として、シフトの変更や急な退職が挙げられます。シフトは月の途中で変更が生じることが多く、その結果、変更後に人員配置の要件を満たさなくなるケースが発生しやすくなります。また、急な退職により人員基準が満たされなくなった場合でも、その事実を見落としてしまう場合があります。こうした状況では、担当者が手作業で確認する方法では見落としが発生しやすく、人員基準違反につながるリスクが高まります。

このような介護保険制度への理解や書類のチェック、人員基準チェックの属人化を防ぎ、指定取消や指定の効力停止といったリスクを回避するためには、自動チェック機能を備えたシステムやクラウド型サービスの活用が効果的です。

指定取消・指定の効力停止の流れ

実地指導・監査・改善勧告までの流れは、指定取消・指定の効力停止共に同様です。指定取消の場合は聴聞、指定の効力停止の場合は弁明の機会を与えられ、その際に改善が確認できなければ、指定取消処分となる可能性が高まります。詳しい流れはそれぞれ以下の通りです。

指定取消の場合の流れ

- ①実地指導

- 事業所には事前に通知が行われたうえで、実地指導が実施されます。指導では、各種書類の確認に加え、運営基準・人員基準・設備基準の遵守状況が確認されます。

- ②監査

- 運営指導において不正が発覚した場合、行政職員が訪問し、監査が行われます。

- ③改善勧告

- 監査の結果に基づき、改善勧告が出されます。指摘事項の改善に至った場合は、その証拠を提出する必要があります。

- ④聴聞通知

- 行政から「聴聞通知書」が送付され、予定されている処分の内容(指定取消)、その原因、ならびに聴聞の日程が記載されています。

- ⑤聴聞

- 指定された日程と場所で聴聞が行われ、基本的には聴聞通知書に記載された内容が読み上げられます。

- ⑥取消処分

- 処分通知が届き、指定取消処分が実行されます。

監査における立ち入り検査や関係者への聴取などを通じて事実認定が行われた後、まずは改善勧告が出されます。これに対して改善が見られない場合には、改善命令や公表が行われ、その後、指定取消や指定効力停止といった行政処分に至る流れとなります。

聴聞では、処分の原因として認定された資料の閲覧や、意見の陳述が可能です。万が一、指定取消処分を受けた場合でも、これに不服がある場合は、処分の日から3ヶ月以内であれば不服審査請求が、6ヶ月以内であれば処分の取消訴訟が行えます。

指定の効力停止の場合の流れ

- ①実地指導

- 事業所には事前に通知が行われたうえで、実地指導が実施されます。指導では、各種書類の確認に加え、運営基準・人員基準・設備基準の遵守状況が確認されます。

- ②監査

- 運営指導において不正が発覚した場合、行政職員が訪問し、監査が行われます。なお、内部通告等の情報をもとに運営指導を経ず実施されることもあります。

- ③改善勧告

- 監査の結果に基づき、改善勧告が出されます。指摘事項の改善に至った場合は、その証拠を提出する必要があります。

- ④弁明通知書

- 介護保険法では弁明の機会の付与が定められており、これに基づいて弁明通知書が届きます。

- ⑤弁明書提出

- 弁明通知書に記載された期間までに弁明書を提出します。

- ⑥指定の効力停止処分

- 監査結果および弁明書の内容に応じて、一部もしくは全部の指定の効力停止処分が行われます。

不正受給が明らかになった場合、介護報酬の返還が求められる

実地指導の結果、事業所が虚偽の申告やその他不正な行為によって保険給付を受けていたことや、報酬請求の要件を満たしていないことが明らかになった場合、市町村はその者から給付の全額または一部を徴収するなど、「経済上の措置」が加えられることがあります。

さらに、不正な行為により受けた保険給付が以下の事業所のものであった場合、市町村は、厚生労働大臣が定める基準に従い、事業所から不正に受けた額の200%に相当する額を徴収することができます。

- 特定入所者介護サービス費

- 特例特定入所者介護サービス費

- 特定入所者介護予防サービス費

- 特例特定入所者介護予防サービス費(介護保険法22条1項)

また、市町村は、以下の指定事業者が虚偽や不正な行為で法定代理受領サービスを通じて介護給付支払を受けた場合、その支払額に加えて、返還すべき額の40%を徴収することができます。

- 指定居宅サービス事業者

- 指定地域密着型サービス事業者

- 指定居宅介護支援事業者

- 介護保険施設

- 指定介護予防サービス事業者

- 指定地域密着型介護予防サービス事業者

- 指定介護予防支援事業者(介護保険法22条3項)

具体的なケースとしては、介護サービスの提供が書類上認められない場合や、加算要件が満たされていないのに加算が受けられていた場合などに返還が求められる場合があります。

指定取消・指定の効力停止処分を軽減・回避する方法は?

指定取消・指定の効力停止処分を軽減または回避するための方法を、以下の3つのパターンに分けて解説します。

1. 処分の対象になったが、まだ処分を受けていない場合

行政からの通知内容に事実と齟齬がある場合、指定取消の場合は「聴聞」の際、指定の効力停止の場合は「弁明書提出」の際に十分な弁明を行いましょう。そのためには通知内容を詳細に読み込み、徹底した事実確認を行うことが重要です。また、予定されている処分については、差し止めるために訴訟を提起することも可能です。

2. すでに処分を受けた場合

処分を受けた後でも、行政不服審査法に基づいて行政不服審査請求を行い、争うことができます。ただし、請求期間は処分日から3ヶ月以内と定められているため、注意が必要です。さらに、処分日から6ヶ月以内であれば、行政事件訴訟法に基づいて処分の取消訴訟を提起することも可能です。この際、同時に処分の執行停止を申し立てることで、取消訴訟中に介護報酬を受け取り、介護サービスを継続提供することができます。

3. 未然に処分を回避したい場合

指定取消や指定の効力停止の原因となる事由は、主に以下の4つです。

- 運営指導(実地指導)

- 利用者からの通報

- 職員からの通報

- 周辺住民からの通報

これらの事由が発生する前に、日頃から適正に運営を行っていれば問題はありませんが、未然に処分を回避するためには、運営・人員・設備の指定基準を十分に理解し、利用者やそのご家族、職員、地域住民との円滑なコミュニケーションが重要です。定期的に基準を守っているか自己点検を行い、遵守した健全な事業運営を心掛けましょう。

また、ケアプランや介護計画、介護記録に基づき、提供サービスの内容と請求内容が一致しているかを確認することも大切です。正確な請求が行われているかどうか、申請内容や各種書類を見直し、誤請求が見つかった場合には速やかに行政に過誤申し立てを行いましょう。運営指導で改善勧告を受けた際には、速やかに改善策を実施し、業務の見直しを徹底しましょう。

実地指導で指定取消・効力の停止を避けるポイント

実地指導とは、介護保険法の目的を達成するために、都道府県などの担当者が介護サービス事業所を訪問し、適切な事業運営が行われているかを確認する手続きです。実地指導の主な内容は、適切なサービス提供が行われているか確認する「介護サービスの実施状況指導」、個別の介護サービスの質を確保する体制が整えられているかを確認する「最低基準等運営体制指導」、算定条件に基づいた運営・請求が行われているかを確認する「報酬請求指導」に分かれます。

実地指導での具体的な確認項目は事業所に届く「運営指導通知」に記載されています。実地指導で指定取消・効力の停止を避けるポイントは、この「運営指導通知」の内容をよく読み、確認事項や必要書類を事前準備を行うことが重要です。

実地指導で確認される項目の例

実地指導で確認される項目の例は以下の通りです。詳しくは「運営指導通知」をよく読み、事前準備を行いましょう。

▼確認項目の例

・指定基準や関係法令を遵守しているか

・介護報酬の請求は適正か

・各種届出の内容と実態は一致しているか

・「介護サービス情報」、パンフレット、広告などの内容と実態に乖離がないか

・利用者の尊厳と安全が守られているか、虐待の兆候はないか

・従業員は一連のケアマネジメントプロセスを理解しているか

・防災/防犯対策やリスクマネジメントは適切か

・個人情報の管理は適切か など

実地指導で確認される書類や記録の例

以下は実地指導で確認される書類の例です。

- 重要事項説明書(利用申込者の同意があったことがわかるもの)

- 利用契約書

- サービス担当者会議の記録

- 居宅サービス計画

- 訪問介護計画(利用者の同意があったことがわかるもの)

- サービス提供記録

- 身体的拘束等の記録(身体的拘束等がある場合)

- アセスメントの結果がわかるもの

- モニタリングの結果がわかるもの

- 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)

- 従業者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム)

- 資格要件に合致していることがわかるもの(例:資格証の写し)

- 管理者の雇用形態がわかるもの

- 管理者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)

- 管理者の勤怠状況がわかるもの(例:タイムカード、勤怠管理システム)

- 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等

- 請求書

- 領収書

- 運営規程

- サービス提供記録

- 従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)

- 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかるもの

- 研修の計画及び実績がわかるもの

- 職場におけるハラスメントによる就業環境悪化防止のための方針

- 業務継続計画

- 研修の計画及び実績がわかるもの

- 訓練の計画及び実績がわかるもの

- 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催状況・結果がわかるもの

- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針

- 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施状況・結果がわかるもの

- 個人情報の利用に関する同意書

- 従業者の秘密保持誓約書

- パンフレット/チラシ

- web広告

- 苦情の受付簿

- 苦情への対応記録

- 市町村、利用者家族、居宅介護支援事業者等への連絡状況がわかるもの

- 事故に際して採った処置の記録

- 損害賠償の実施状況がわかるもの

- 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催状況及び結果がわかるもの

- 虐待の防止のための指針

- 虐待の防止のための研修の計画及び実績がわかるもの

- 担当者を置いていることがわかるもの

これらの資料は、サービスの質や適切なサービス提供のために必要な帳票類が整備されているかを確認するためのものです。サービス種別によって必要な資料は異なるため、年に一度以上の自己点検を行い、帳票の整備状況を確認することが重要です。

上記は例として訪問介護の実地指導で必要な書類を記載しておりますので、各サービス種別で求められる書類については、厚生労働省が提供している「確認項目及び確認文書」の資料を参照してください。

実地指導の注意点

必要書類がない場合は正直に申し出る

事前提出書類の準備中に不備が発覚した場合、最も避けるべき行為は書類の「偽造」です。

介護事業所では、利用者のサービス提供記録やモニタリング記録などの書類を適切に作成・保管することが求められています。もし特定の月の記録が抜けている場合でも、実際にサービス提供やモニタリングを行い、メモや記録が残っているのであれば、後から記録を作成すること自体は問題ありません。

しかし、実際にはサービス提供やモニタリングを行っていないにもかかわらず、あたかも実施したかのような記録を作成する行為は、明確な「偽造」に該当します。

監査において、介護事業所が報告や帳簿書類の提出・提示命令に従わず、または虚偽の報告をした場合、これ自体が指定の効力停止や指定取消処分の理由となります。さらに、実地指導中に偽造が発覚した場合、具体的な不正の疑いが明らかになれば監査に切り替えられ、厳しい行政処分を受ける可能性が高まります。

一方で、書類に不備があった場合でも、真摯に反省し、改善に向けた姿勢や取り組みを示せば、指定の効力停止や指定取消といった重い行政処分に至ることはまれです。実地指導前の事前確認で不備を発見した場合には、指摘される前に改善策を示すことを検討しましょう。

日々の書類管理を徹底する

実地指導のお知らせが届いてから慌てて書類の確認を始めると、その分日常業務に支障をきたし、不備が見つかった場合にはすでに取り返しがつかない状況になっていることもあります。

そのため、日々の書類管理を徹底することが非常に重要です。

書類管理を紙で行っている場合、毎月作成が必要な書類や定期的に作成が必要な書類、利用者の同意が必要な書類については、利用者の記録の表紙に一覧表を作成し、必要な時期や作成済みのチェック欄を設けた管理簿を綴じておくと便利です。この管理簿を活用すれば、書類の有無が一目で確認でき、書類の取りこぼしを防ぐことができます。

さらに、適切な管理簿の運用は、実地指導当日に行政担当者へ書類管理が徹底されているという好印象を与える効果もあります。必要な書類は事業所や業種によって異なりますが、実地指導の通知が来る前に、ぜひ資料整理の方法を見直し、日常的な管理体制を整えておきましょう。

実地指導で処分を受けないための対策

実地指導(運営指導)において処分を受けないために、以下の対策ポイントを押さえておきましょう。

1.算定要件の理解と確認

基本報酬や加算の算定要件を正しく理解し、要件を満たした上で適切に算定されているか確認します。

2.介護報酬と実績の一致確認

請求した介護報酬と実際のサービス提供実績に差異がないかを定期的にチェックします。

3.書類の定期的な確認

書類に不備がないか、日頃から定期的に確認を行います。

4.記録の適切な保管

研修の実施状況や利用者から寄せられた苦情の内容を記録し、必要に応じて確認できるようにしておきます。

5.整理整頓と清潔な環境維持

事務所内を常に整理整頓し、清潔な状態を保つよう努めます。

これらのポイントを実践することで、実地指導時の指摘や指導を未然に防ぐことができます。

まとめ

介護事業所では指定取消が行われると、5年間は指定を受けることが出来ません。その場合、介護事業の運営を続けることが難しくなることから、職員も退職・転職を余儀なくされます。指定の効力が停止された場合は、指定停止期間中は介護報酬の請求ができないため、指定取消と同様、事業所運営が困難になります。指定取消・効力停止とならないためにも、日頃から正しい運営を心掛け、実地指導や利用者・職員・周辺住民からの通報を回避しましょう。特に実地指導では、「運営指導通知」をよく読み、事業所の整理整頓を心掛けて、必要書類をすぐに出せるよう準備を行いましょう。

紙での介護記録の保管にお悩みなら介護のクラウドストレージサービスの「トリケアドライブ」がおすすめ

実地指導の際に慌てないためにも、日頃から書類の整理を行っておくことは非常に重要です。その際、書類管理を紙で行っていると、以下のようなお悩みがある事業者様も多いのではないでしょうか?

- 紙での介護記録の保管は保管場所の確保が難しい

- カンファレンスや実地指導の際に過去の情報をすぐに取り出せない

- セキュリティ面で不安がある

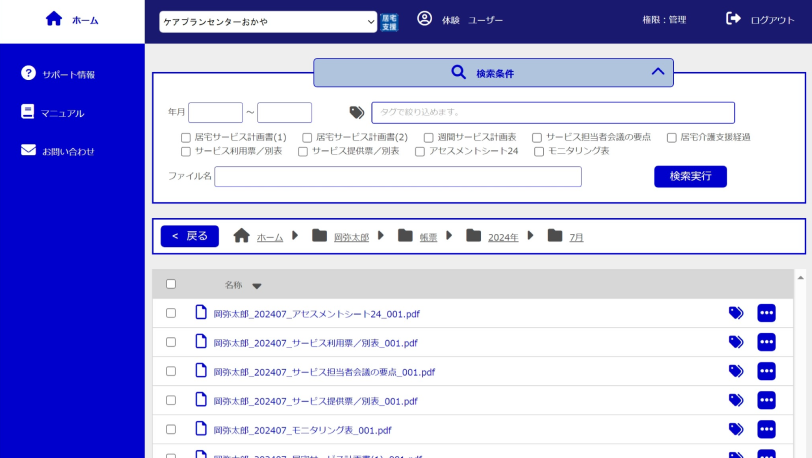

そのお悩み、介護に特化したクラウドストレージサービスの「トリケアドライブ」で解決できます!

トリケアドライブは介護記録をクラウドストレージ上で管理するため、保管場所が不要です。

また、欲しい情報がある際は、クラウド上で日時や利用者名で検索をかければ、瞬時に必要な記録を表示させることができます。

データを紛失したり、破損や劣化のリスクがなくなるため、利用者の個人情報を守ることができます。

さらに、介護ソフト「トリケアトプス」と連携することで、ファイルをわざわざ格納しなくても、「トリケアトプス」で作成した計画書や記録などを専用画面から一括でファイルアップロードできます。また、アップロードされたファイルは、利用者毎に振り分けられ、自動保存されます。

これなら、パソコン操作に苦手意識がある事業者様や、クラウドストレージサービスのファイルの整理にお悩みの事業者様でも自動でデータを整理し、いつでも取り出すことができます。

トリケアドライブは月々3,300円からご利用いただけます。最大3ヶ月の無料体験を行えますので、まずは以下よりお問い合わせください。