介護の基礎知識

介護報酬改定は何年ごと?事業所が知っておきたい仕組みや背景

- 公開日:2025年03月11日

- 更新日:2025年04月23日

介護報酬改定は、介護事業に携わる人にとって重要な知識であり、事業の経営や日々の業務に深く関わるものです。この改定は、国の財政状況や介護サービスの現状を踏まえ、介護報酬の適正化を目的に実施されています。介護給付費の増加や介護人材の確保といった課題にも対応するため、介護報酬制度の見直しが都度行われています。

本記事では、介護報酬改定やトリプル改定が行われる周期、さらにどのような改定が実施されるのかについて解説します。

介護報酬請求の仕組み

介護報酬とは、事業所が利用者に介護サービスを提供した際に対価として事業所に支払われるサービス費用のことを言います。介護報酬は各サービスごとに設定されており、各サービスの基本報酬に対して、各事業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算・減算される仕組みです。

介護報酬改定では、社会情勢や各サービスの運営状況、物価などに応じて基本報酬の引き上げ・引き下げが行われたり、加算・減算の新設・廃止や加算率・減算率の引き上げ・引き下げ、算定要件の見直し等が行われます。介護報酬改定は介護サービスを運営している事業所にとって売り上げに大きな影響を与えます。

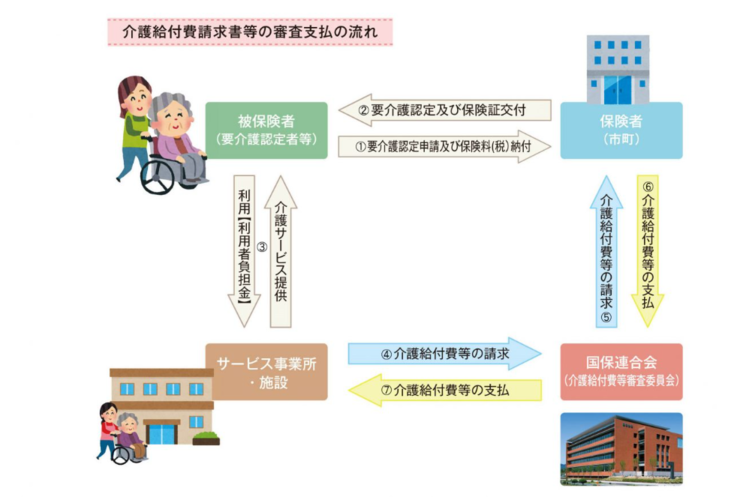

出典:介護保険 | 山口県国民健康保険団体連合会

出典:介護保険 | 山口県国民健康保険団体連合会

介護報酬請求の仕組みは保険者(市町)・利用者・介護サービス事業所・国保連から成り立っています。介護サービス事業所は、介護サービスの提供に対する対価として介護報酬を利用者様と国民健康保険連合会(国保連)に請求します。介護報酬のうち、1~3割が利用者様の負担金として請求され、残りの7~9割が国保連に請求されます。国保連は、保険者である市町村から委託を受けて、介護給付費などの審査や支払い業務を行っています

介護報酬改定は3年ごと

介護報酬改定の頻度は、3年ごとに行われます。改定の際には、調査結果をもとに介護保険制度やサービスのあり方が検討され、その結果に基づいてテーマが決まります。テーマが決まると、それに沿って介護サービスの形態の見直しや、加算の廃止・追加・変更が行われ、制度全体が整備されていきます。

3年ごとに介護報酬改定が行われる背景

3年ごとに介護報酬改定が行われる背景には、社会情勢や各サービスの運営状況、物価などに応じて介護報酬の変更を行うためがあります。

例えば、2040年には1971~1974年生まれの「団塊ジュニア世代」(第二次ベビーブーム世代)が65歳以上となり、日本の高齢者人口がピークを迎えます。同時に出生率の低下による少子化も進んでおり、介護分野での人材不足はさらに深刻化する見込みです。2040年には医療・福祉分野の就業者数が1,070万人必要とされますが、実際には推計974万人にとどまり、約97万人の人手不足が予測されています。こうした社会情勢などを鑑みて医療費や介護サービス費用を常に見直さなければ介護保険制度の継続が厳しくなってしまうため、3年に1度の介護報酬改定がおこなわれています。

介護報酬改定は介護サービスを運営している事業所にとって売り上げに大きな影響を与え、介護サービスの利用者にとっては介護報酬が変更されることで支援の拡充や強化につながると言えます。

介護・医療・障害福祉サービスのトリプル改定は6年に1度

介護報酬及び障害福祉サービス等報酬改定は3年ごと、診療報酬改定は2年ごとに行われているため、介護・医療・障害福祉サービスが同時期に改定されるトリプル改定は6年に1度の巡り合わせとなります。

日本の社会保障制度における介護保険制度と医療保険制度は、いずれも「被保険者からの保険料徴収と公費(税金)」を財源としている点で共通しています。この財源を基に、介護保険制度ではホームヘルパーの訪問サービスや老人施設への入所に関連する介護サービスが給付され、医療保険制度では治療や投薬などの医療サービスが給付されます。介護保険制度と医療保険制度が同時に改定されるトリプル改定は、連携体制をさらに強化する大きなチャンスと言えるでしょう。直近のトリプル改定は2024年に行われました。具体的にどのような点が改正されたのか見ていきましょう。

2024年の介護報酬改定のポイント

2024年(令和6年)度の介護報酬改定の改定率は、『+ 1.59%』となりました。内訳としては、介護職員の処遇改善分が「+ 0.98%」、その他の改定率が「+ 0.61%」となっています。また、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額による介護施設の増収効果として「+ 0.45%」が見込まれ、合計で『+ 2.04%』相当の改定になります。

診療報酬、障害福祉サービス等の報酬改定について、診療報酬の改定率は「+ 0.88%」、障害福祉サービス等報酬の改定率は「+ 1.12%(外枠の処遇改善等の一本化の効果を合計すると+ 1.5%)」となっています。

2024年度介護報酬改定は、主に以下の基本視点に基づいて行われました。

- 地域包括ケアシステムの深化・推進

- 自立支援・重度化防止

- 働きやすい職場づくりと良質な介護サービスの効率的提供

- 制度の安定性と持続可能性の確保

詳しい内容については以下にて解説いたします。

- ■地域包括ケアシステムの深化・推進

- ・居宅介護支援や訪問介護における特定事業所加算の見直し

・業務継続計画未実施減算・高齢者虐待防止措置未実施減算の新設

・身体拘束の適正化および身体拘束廃止未実施減算の新設

・一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入 - ■自立支援・重度化防止に向けた対応

- ・リハビリテーションマネジメント加算の見直し

・LIFE関連加算の見直し - ■良質な介護サービスの効率的提供と働きやすい職場づくり

- ・介護職員等処遇改善加算の新設

・生産性向上推進体制加算の新設 - ■制度の安定性・持続可能性の確保

- ・訪問介護における同一建物減算の要件見直し

・理学療法士等の訪問回数に関する新たな減算

・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護における長期利用時(61日以降)の基本報酬引き下げ

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬見直し

・運動器機能向上加算の基本報酬への包括化

2024年のトリプル改定の施行日

2024年のトリプル改定の施行日は、サービス種別によって、2024年4月と2024年6月に分かれました。診療報酬改定の施行に合わせる形で、2024年6月に施行されたのは、「訪問看護」、「訪問リハビリテーション」、「通所リハビリテーション」、「居宅療養管理指導」の4つのサービス種別となっています。それ以外のサービス種別は、2024年4月に施行されました。

介護報酬改定後に事業所が取るべき対応

まとめ

介護報酬改定は3年に1度、介護・医療・障害福祉サービスのトリプル改定は6年に1度、社会情勢や各サービスの運営状況、物価などを踏まえて行われます。介護報酬改定が行われた際は、介護事業所はガイドラインに基づいた取り組み、加算の取得に向けた準備などを行い、安定した事業所運営を目指しましょう。

介護業務のICT化なら介護ソフトのトリケアトプスがおすすめ

介護業界では人材不足から、今後も益々業務の効率化が求められます。介護ソフトのトリケアトプスは、現場の負担を軽減し、大幅に効率化を行うことが可能です。介護記録では日々の介護記録を入力すると実績(請求)へ連動し、自動で実施記録票などを作成します。利用者請求機能については、利用者選択方式で指定月から実績データを一括コピーできるので、毎月の事務作業が楽々こなせます。

最低220円と従量課金制のソフトでも最安値で使用でき、金額の上限金額もあるので安心。中規模事業者様や、事業立ち上げの際にも最適なソフトです。実績入力や国保連請求、利用者請求はもちろん、シフト作成やアプリ連携、LIFEやケアプランデータ連携など、低価格帯の介護ソフトながら、多くの機能が付いたコスパの良い介護ソフトです。

- 01 業界最安値

- トリケアトプスは従量課金制を採用しており、ご請求は使った分のみ。

最低220円/人~使用可能で、従量課金制のソフトの中でも業界最安値です。上限価格もあるため、事業所の規模が大きくなって、思ったより負担が大きくなってしまった…なんてこともなく安心です。

オプションによる追加費用も無しで、全ての機能を標準装備で使用可能です。 - 02 パソコンが苦手な人でも使いやすい画面

- ケアマネジャーやヘルパーさん、どんな人でも使いやすいよう、直感的にどこに何があるか、分かりやすい操作画面を設計しました。iOS/Androidのスマホアプリも対応しており、スマホからでも簡単に実績入力が行えます。

イメージキャラクターのトリケアちゃんが見守ってくれる、女性に人気の可愛い操作画面です♪ - 03 ご利用いただいている事業者様の92%が「サポートに満足」と回答

- ソフトの使い方で分からないことがあれば、お電話頂ければ、専任のオペレーターが丁寧に対応致します。

開発元が運営も行っているため、わからないことは丁寧にしっかりとご説明することができます。電話もつながりやすく、困っている時にすぐ頼っていただけます。 - 04 お客様のお声から機能を開発

- お客様から多くの声を寄せられた「こんな機能がほしい!」という機能を、他社では対応できないスピードでの実装を実現。ほぼ標準機能としてアップデートしているため、追加費用はいただきません。開発元がサポートも行っているため、ダイレクトに機能を反映することができます。

トリケアトプスは、最大3ヶ月間の無料体験を実施しています。 この機会にトリケアトプスをぜひお試しください。