介護の基礎知識

令和6年度から義務化された高齢者虐待防止の推進とは?注意点や取るべき対応とは

- 公開日:2025年04月04日

- 更新日:2025年11月27日

令和6年度から、介護サービス事業所における高齢者虐待防止の新基準が、経過措置を経て完全義務化されました。これに伴い、事業所は虐待防止に関する具体的な対応を求められています。本記事では、新基準の詳細や事業所が取るべき対策、さらに実施時の注意点について詳しく解説します。

高齢者虐待防止の推進が義務化された背景

令和3年度の介護報酬改定の重要なポイントのひとつとして、「高齢者虐待防止の推進」が掲げられました。これに伴い、令和6年度までの3年間は経過措置期間とされ、すべての介護サービス事業所が虐待防止への取り組みを実施することが求められています。

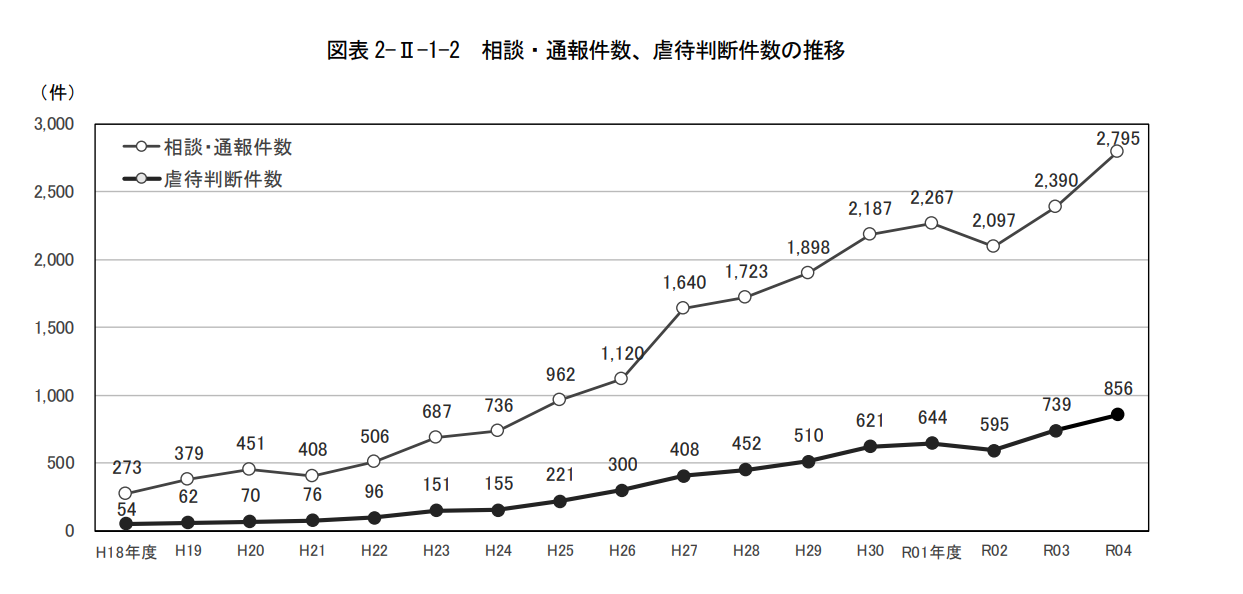

この新基準が義務化される背景には、日本における高齢者虐待の増加があります。以下のグラフの通り、2021年度に介護施設職員による高齢者虐待と認定された件数は739件、被害を受けた高齢者は1,366人に上りました。また、相談・通報件数も2,390件と過去最多を記録しています。

出典:高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業 報告書|厚生労働省

出典:高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業 報告書|厚生労働省

虐待が発生した施設の割合は、特別養護老人ホーム(30.9%)、有料老人ホーム(29.5%)、認知症グループホーム(13.5%)の順に多く、虐待を行った職員965人のうち約8割が介護職員でした。虐待の種類では、「身体的虐待(51.5%)」「心理的虐待(38.1%)」「介護放棄(23.9%)」が多く、全体の24.3%で身体拘束も確認されています。虐待の主な原因としては、「教育・知識・介護技術の不足」「虐待を助長する組織風土」「職員のストレス」などが挙げられます。

また、相談・通報者は2,713人で、内訳は施設職員(29.8%)、管理者(16.3%)、家族・親族(13.2%)の順に多い結果となっています。

高齢者虐待防止法(正式名称:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)により、介護従事者には虐待発見時の通報義務や早期発見の努力義務が課せられています。これらを強化し、介護保険法の目的である高齢者の尊厳の保持・人格尊重を達成するため、次の4つの取り組みの実施が規定されました。

高齢者虐待防止の推進に関する義務化の内容

義務化される高齢者虐待防止の取り組みとして、事業所が実施すべき内容は以下の4つです。

①定期的な委員会の開催

②高齢者虐待防止のための指針整備

③高齢者虐待に関する定期的な研修の実施

④虐待防止の担当者を選任

これらは以下の運営基準に追加されたため、適切に実施されていない場合、介護報酬が減額される可能性があります。

高齢者虐待防止の推進に関する運営基準

1 基本方針

入所者・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない旨を規定。

2 運営規程

運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加。

3 虐待の防止

虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない旨を規定。

- 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること

- 虐待の防止のための指針を整備すること

- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること

- 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

高齢者虐待防止推進の義務化にあたっての具体的な取り組み

前述の通り、高齢者虐待防止推進の義務化にあたっての取り組みは以下の4つとなります。

①定期的な委員会の開催

②高齢者虐待防止のための指針整備

③高齢者虐待に関する定期的な研修の実施

④虐待防止の担当者を選任

以下では各項目に対してサービス事業所が具体的に取り組むべき内容を解説します。

①定期的な委員会の開催

義務化にあたり、定期的な委員会の開催が求められます。この委員会では、虐待の有無を確認するだけでなく、「日常のケアにおいて、不適切な対応が行われていないか」「ご利用者への対応について気になる点はないか」など、現場スタッフの意見を共有し、虐待の未然防止につなげることが重要です。

また、新人スタッフが意図せず虐待につながるケアを行ってしまうケースや、先輩スタッフの対応に疑問を持ちながらも相談できずにいるケースも考えられます。定期的な委員会の開催により、こうした問題を早期に発見・対処できるため、スタッフが安心して働ける環境の整備にもつながります。

厚生労働省は、虐待防止検討委員会で検討すべき内容として以下の項目を示しています。

- 虐待防止委員会と施設内の組織に関すること

- 虐待防止のための指針の整備

- 虐待防止のための職員研修について

- 従業者が相談・報告できる体制の整備

- 虐待等を把握した場合の市町村への通報に関すること

- 虐待の発生原因の分析と再発防止策

- 再発防止策を講じた際の効果とその評価

また、各自治体等でも対応マニュアルを作成しているので、体制整備の参考となります。

②高齢者虐待防止のための指針整備

事業所や法人ごとに、高齢者虐待防止に関する指針を整備し、職員が理解しやすい形で情報を提供することが求められます。この指針には、以下の内容を含める必要があります。

- 施設における虐待防止に関する基本的考え方

- 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項

- 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

- 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

- 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

- 成年後見制度の利用支援に関する事項

- 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

- 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

- その他虐待防止の推進のために必要な事項

これらの内容は身体拘束の防止とも共通しているため、事業所によっては「身体拘束および高齢者虐待防止に関する指針」として、一体的に整備している場合もあります。

③高齢者虐待防止に関する定期的な研修の実施

高齢者虐待防止に関する研修を行うことで、職員の知識と意識を高めます。開催ペースは年1回または年2回と定められており、サービス種別によって異なります。

| 研修回数 | 対象サービス |

|---|---|

| 年2回以上 | (介護予防)特定施設入居者生活介護 ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 |

| 年1回以上 | 訪問介護 ・(介護予防)訪問入浴介護 ・(介護予防)訪問看護 ・(介護予防)訪問リハビリテーション ・通所介護 ・(介護予防)通所リハビリテーション ・(介護予防)短期入所生活介護 ・(介護予防)短期入所療養介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・地域密着型通所介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 ・居宅介護支援 ・介護予防支援 |

注意点としては、従業員の新規採用時にも研修を実施する必要があります。また、実施した研修内容は必ず記録に残すようにしましょう。

④虐待防止の担当者を選任

施設における虐待防止の取り組みを推進するため、専任の担当者を立てる必要があります。担当者は、研修内容の検討や虐待防止に関する周知活動を担い、具体的な対策を実行に移せるよう役割を明確にすることが重要です。

担当者は、虐待防止に関する取り組み全般を統括する必要があるため、虐待防止検討委員会の責任者が担うことが望ましいとされています。

ただし、事業所の運営状況を十分に把握し、担当者としての職務を適切に遂行できる者であれば、同一事業所内で他の業務と兼務することも可能です。

高齢者虐待防止推進義務化にあたっての具体的な工夫

今回の義務化に伴い、事業所は新たな準備や業務への対応が求められます。すでに取り組んでいた事業所もあるかもしれませんが、これまでは努力義務であり、実施していなくても運営違反にはなりませんでした。しかし、令和6年度からは、未実施の場合に減算の対象となります。日々の業務で多忙な中ではありますが、具体的に実施するための工夫がより一層求められることになります。

委員会開催のための工夫

委員会を開催するには、現場の運営と並行して時間を確保し、スタッフが集まって話し合う場を設ける必要があります。施設や事業所の規模、スタッフ数にもよりますが、可能な限り多職種の代表者が参加することが望ましいです。介護職のリーダー、看護師、介護支援専門員、管理職などが一堂に会するため、シフト作成の前段階から委員会の予定を組み込んでおくことが重要です。また、緊急時やむを得ず身体拘束を行っている事業所では、「身体拘束適正化に関する委員会」の開催も必要です。そのため、虐待防止委員会と一体的に実施するのも一つの方法といえるでしょう。

高齢者虐待防止に関する研修実施のための工夫

新たに研修を開催するとなると、これまで実施してこなかった事業所にとっては、講師の手配やシフト調整など、多くの準備や配慮が必要になります。

研修を実施する方法の一例として、定期的に職員会議を行っている事業所であれば、その一部の時間を活用して虐待防止や身体拘束に関する研修を組み込むのも一案です。また、所属スタッフが講師を務めることで、既存の取り組みや人材を活かしながら負担を抑えつつ実施できます。さらに、身体拘束防止研修も年2回実施が必要であるため、「身体拘束及び虐待防止に関する研修」として統合し、一体的に実施するのも有効な方法です。また、eラーニングなどの外部サービスを導入するのも選択肢のひとつです。eラーニングなら、事業形態によってスタッフ全員を一度に集めることが難しい場合でも、個別に視聴できるため柔軟な対応が可能になります。以下のオンライン研修サービス『シエンシー』では虐待防止研修にも対応しております。

10分アニメ+障害福祉のオンライン研修サービスシエンシー

加えて、虐待防止や身体拘束防止だけでなく、認知症対応や感染症対策、権利擁護など、介護事業所が定期的に実施すべき法定研修を網羅したサービスもあります。今回の義務化を機に、総合的に法定研修の整備を進めるのもよいでしょう。

高齢者虐待防止の取り組みを進める上での注意点

今回の義務化に伴い、委員会や研修を実施する際に特に注意すべき点は、経営者と現場スタッフの間で認識のズレが生じ、結果的に離職率の上昇やモチベーション低下を引き起こさないようにすることです。義務化だからといって、一方的に制度を作り無理に運用したり、伝え方を誤ったりすると、スタッフの信頼を損なう恐れがあります。その結果、モチベーションが低下し、職場の雰囲気が悪化してしまう可能性もあります。

特に避けるべき発信の仕方として、虐待を疑われる事例を委員会や研修で取り上げる際に、原因を個々のスタッフのパーソナリティに求めてしまうことが挙げられます。このようなアプローチでは、委員会が犯人探しの場と化し、最終的に特定のスタッフを厳しく指導する流れになりかねません。虐待につながる行為が発生した際には、個人の責任を追及するのではなく、その背景にある職場環境や業務負担、スタッフの心理状態にも目を向けることが重要です。過度な個人攻撃は、他のスタッフにとっても悪影響を与え、職場全体の士気を下げる要因となるため、慎重な対応が求められます。

高齢者虐待の定義

高齢者虐待とはどのような行為にあたるでしょうか。高齢者虐待の定義を理解していないと、日々の業務が無自覚に高齢者虐待にあたる可能性があります。以下は養介護施設従事者等による高齢者虐待行為の例です。

ⅰ 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

ⅱ 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

ⅲ 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

ⅳ 性的虐待 :高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

ⅴ 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

高齢者虐待防止措置未実施減算とは

高齢者虐待防止措置未実施減算は、2024年度の完全義務化に伴い新設された減算措置で、高齢者虐待防止に関する取り組みが実施されていない場合に適用されます。先に述べた「定期的な委員会の開催」「虐待防止のための指針整備」「定期的な研修の実施」「虐待防止の担当者を選任」の4つの取り組みのうち、1つでも未実施の項目があると基本報酬が減算されます。重要なのは、「虐待が発生していないから問題ない」という考え方ではなく、実際に虐待事案が発生していない場合であっても、必要な防止策が講じられていなければ減算の対象となる点です。

4つの取り組みのうち、1つでも未実施の項目がある場合、所定単位数×1%の減算となります。未実施の事実が判明した場合、各自治体に速やかに改善計画を提出し、未実施が発覚してから3ヶ月後には改善状況を報告しなければなりません。減算の適用期間は、未実施が発覚した翌月から改善が認められる月までの期間となります。なお、減算対象となるのは居宅療養管理指導および特定福祉用具販売を除くすべての介護サービスです。

「高齢者虐待防止措置実施の有無」の届出について

高齢者虐待防止措置の義務化に伴い、介護サービス事業所は介護給付費算定に関する体制等状況一覧表に「高齢者虐待防止措置実施の有無」を記入し、都道府県等に提出する必要があります。要件を満たしている場合は「基準型」として、満たしていない場合は「減算型」として手続きを行います。要件を満たしていても「基準型」の届け出をしていない場合は、自動的に「減算型」とみなされるため、届け出の忘れに注意が必要です。

まとめ

令和6年度から、介護サービス事業所に高齢者虐待防止措置の義務化が始まりました。事業所は「定期的な委員会の開催」「虐待防止指針の整備」「定期研修の実施」「虐待防止担当者の選任」の4つの措置を実施することが求められ、未実施の場合は介護報酬が減算されます。

高齢者の尊厳の保持・人格を尊重したサービス提供のためにも、高齢者虐待防止措置に取り組みましょう。