介護の基礎知識

【2050年問題】少子高齢化が介護業界に与える影響とは

- 公開日:2025年02月26日

- 更新日:2025年03月03日

2050年問題とは、少子高齢化と労働力不足の深刻化によって生じる社会的課題の総称です。企業においても、採用の難航や人手不足による業務の停滞など、避けられない課題に直面することが予想されます。これは遠い未来の話ではなく、今から備えておくべき重要なテーマです。本記事では、2050年問題が社会や介護業界に与える影響と、現状考えられる対応策について解説します。

また、2050年問題とは、2050年になって初めて顕在化する課題だけでなく、2030年・2040年の問題がさらに深刻化した状態を指します。したがって、2050年問題の解決には、直近の2030年問題や2040年問題への対応も欠かせません。まずは、それぞれの時期にどのような課題が生じるのか、以下にて解説していきます。

2030年問題とは

2030年問題とは、「団塊の世代が全員75歳以上に達する年」を指します。2030年には、1947〜1949年生まれの団塊の世代(第一次ベビーブーム世代)が全員後期高齢者(75歳以上)に突入し、急激に高齢化が進行することで、医療、介護、年金などの社会保障にかかる負担が爆発的に増加することが予想されます。

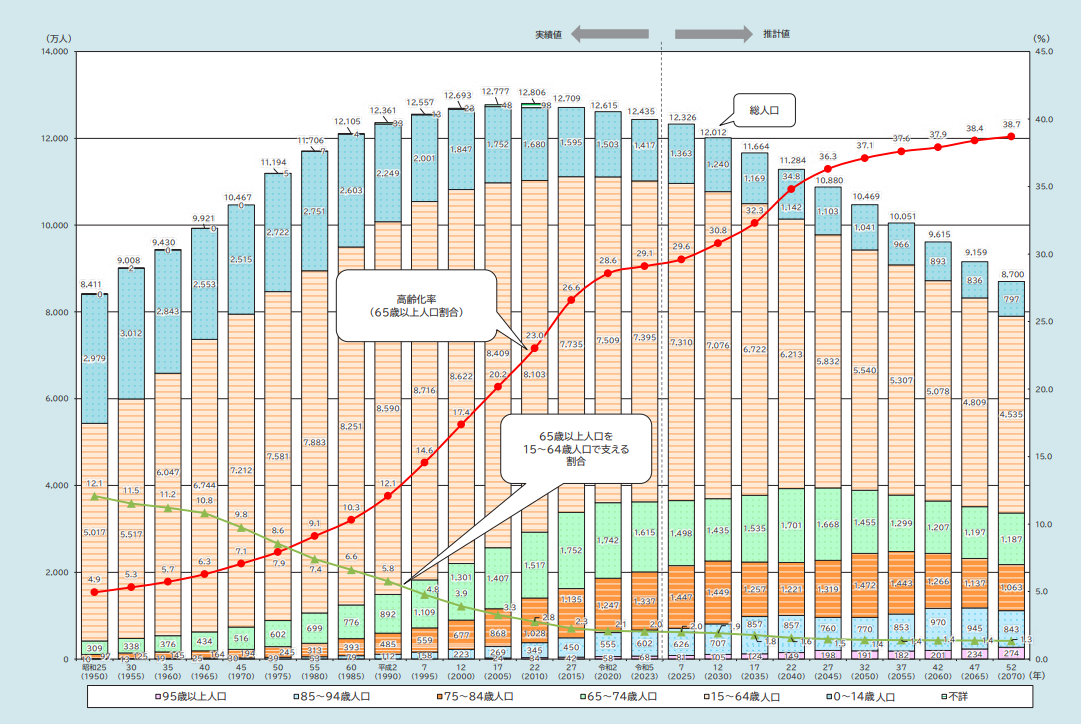

内閣府が公表した「令和6年版 高齢社会白書」の「高齢化の推移と将来推計」によると、2023年10月1日時点の日本の総人口は1億2,435万人であり、そのうち65歳以上の人口は3,623万人に達しています。2030年には高齢者割合が30.8%に達し、日本の人口の約3割が高齢者になると言えます。

出典:内閣府 「令和6年版高齢社会白書」

出典:内閣府 「令和6年版高齢社会白書」

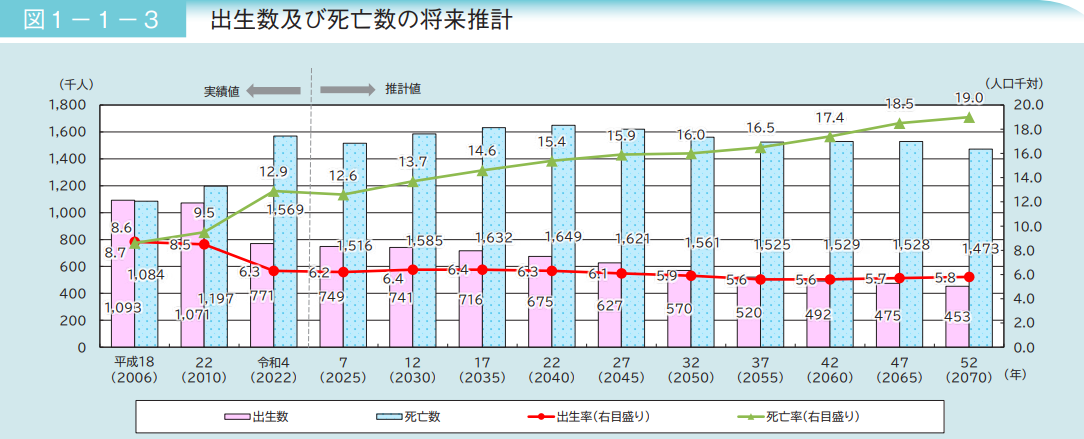

一方で、以下のデータの通り出生数は年々減少しています。それにより、1950年(昭和25年)には65歳以上の高齢者1人に対し、現役世代(15~64歳)は12.1人いましたが、2023年(令和5年)には2.0人にまで減少しており、少子高齢化によって現役世代に負担が集中していると言えます。さらに、2030年の労働需要は7,073万人と見込まれているのに対し、供給される労働人口は6,429万人 にとどまり、約644万人もの人材不足が生じると予測されています。

出典:内閣府 「令和6年版高齢社会白書」

出典:内閣府 「令和6年版高齢社会白書」

2040年問題とは

2040年問題とは、2040年に1971~1974年生まれの「団塊ジュニア世代」(第二次ベビーブーム世代)が65歳以上となり、日本の高齢者人口がピークを迎えることにより社会保障や介護、医療に関する課題が顕在化することを言います。

2030年の65歳以上の人口割合は30.8%ですが、2040年には34.8%に達すると推計されています。また、65歳以上の高齢者1人に対する現役世代の人数も、2030年の1.9人から2040年には1.6人に減少します。医療や介護サービスの利用者が増えている一方で働く現役世代の数は増えないことから、さらに深刻な労働力不足が進むと見込まれています。

2050年問題とは

2050年問題とは、少子高齢化の進行と人口減少により、労働力不足、経済停滞、社会保障の負担が深刻化する問題のことを言います。超高齢社会が本格化し、社会や経済の根本的な変化が焦点となります。

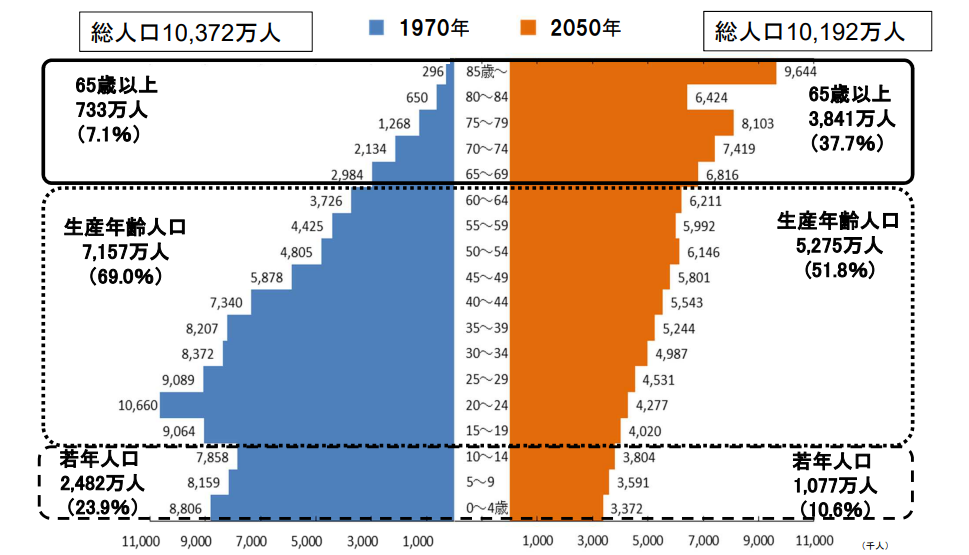

日本の総人口は減少し続け、2050年には約1億人まで縮小すると推計されています。この変化に伴い、生産年齢人口(15~64歳)は5,275万人まで減少し、総人口に占める割合は約51%になると予測されています。一方で、65歳以上の人口は総人口の約38%を占めると見込まれます。これは史上例を見ない「超高齢社会」であり、「高齢者=65歳以上」という基準が見直される可能性も示唆されています。

「1億人」という数字は1970年の日本の総人口と同じであり、約70年を経て再び同じ規模に戻ることになります。したがって、人口の総数が劇的に減るわけではないため、一見何の問題もないように思われます。しかし、以下のデータの通り、人口の構成比は1970年当時とは大きく異なり、1970年時は65歳以上の人口は733万人(7.1%)ですが、2050年時は3,841万人(37.7%)と大幅に高齢化していることが分かります。つまり、人口の総数は70年前に戻ったことになりますが、その構成比は高齢者が増加しており、現役世代が減少している点が課題となります。

国土交通省 「2050年の国土に係る状況変化」P5

国土交通省 「2050年の国土に係る状況変化」P5

2030年問題・2040年問題・2050年問題の違い

2030年には、団塊の世代が全員75歳以上に達し、労働力人口の減少 による財源不足が大きな課題となります。高齢者を支えるための社会保障制度や経済の維持が難しくなることが懸念されます。2040年 には、団塊ジュニア世代が65歳以上となり、高齢者人口がピークを迎えます。この時点では、財源不足だけでなく、現在の社会制度そのものの存続が危ぶまれる状況となる可能性があります。

2050年には、超高齢社会が本格化し、社会や経済の根本的な変化が焦点となります。高齢者の概念自体が見直される可能性も示唆されています。

「ベビーブーム」はなぜ起きた?

2030年問題や2040年問題に大きく関わる「ベビーブーム」はなぜ起きたのでしょうか。

- 太平洋戦争が終結し、戦争から兵士が帰還した

- 社会情勢の混乱が収束しつつあった

【第二次ベビーブームの理由】

- 第一次ベビーブームで生まれた子どもたちが大人になり結婚・出産を迎えた

また、世界的には、第二次世界大戦終結後にベビーブームが発生しました。

少子化の原因

- 非婚化・晩婚化・晩産化

- 結婚している女性の出生率低下

- 女性の社会進出・価値観の多様化

- 子育て支援体制の不足

介護業界が直面する2050年問題による課題

要介護者の増加

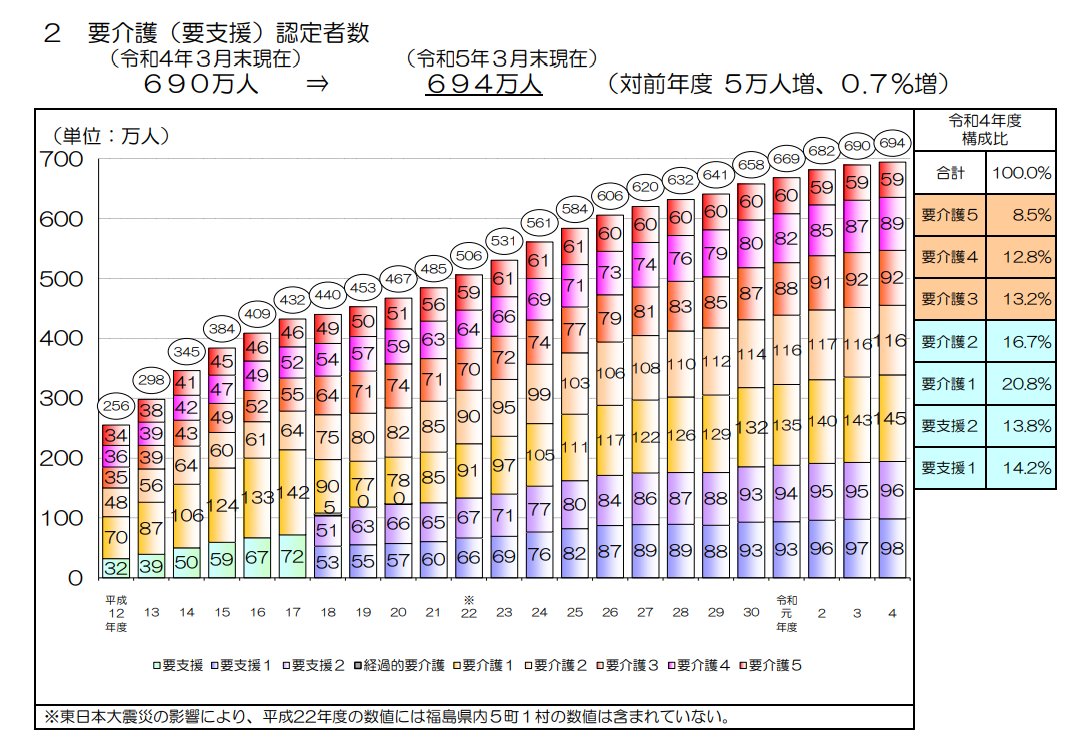

日本では高齢者人口が急増しており、それに伴い要介護者の数も年々増加しています。以下の表の通り、平成29年(2017年)には約633万人だった要介護者は、2023年には約694万人に達しており、この傾向は今後さらに加速することが予測されています。特に、65歳以上の高齢者人口の割合が増加する中で、要介護認定を受ける人々の数は今後も増加し、介護サービスの需要はますます高まると見込まれています。高齢者が増える一方、現役世代の数は増えないため、人材不足からこれまで当たり前のように受けられていた医療・介護のサービスを受けられなくなる可能性があります。いわゆる「介護難民」が増加するリスクも指摘されています。

出典:令和4年度介護保険事業状況報告(年報)

出典:令和4年度介護保険事業状況報告(年報)

介護・医療分野の人手不足

財源不足による社会保障制度の破綻

高齢化により医療や介護サービスの需要が急増し、年金や医療費、介護保険費などの社会保障費用は増加するでしょう。これらの負担は、国、県、地域の市区町村が負担することになります。

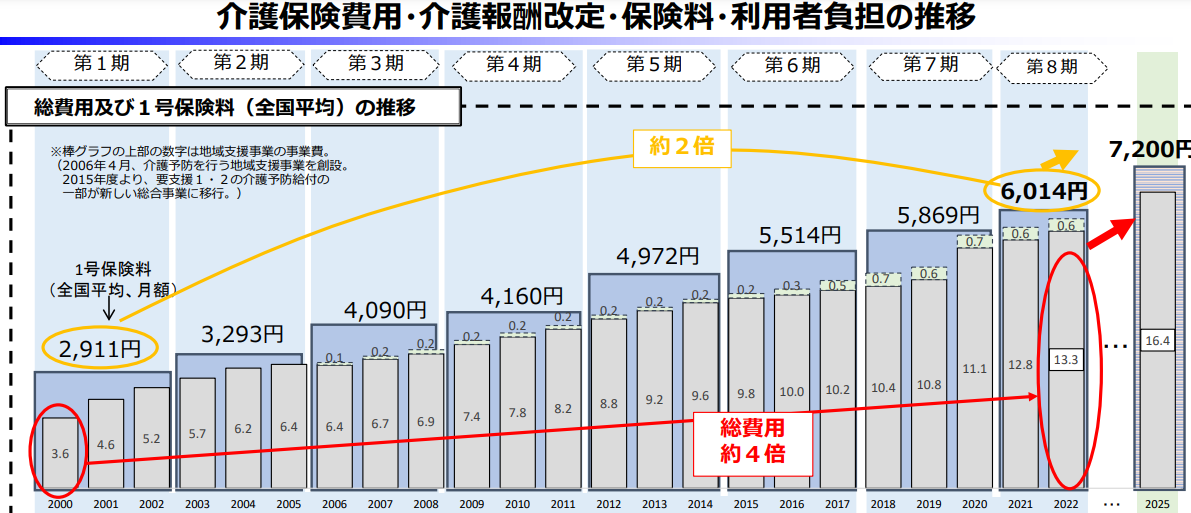

以下の保険料の推移のグラフでは、第一期の保険料の全国平均は2,911円であるのに対し、第八期の保険料は6,014円と約2倍、2000年と2022年の総費用を比較すると約4倍となっております。高齢化の進展により、保険料は年々上がって来ていますが、労働人口の減少に伴い、給付金を賄うための財源が確保できなくなる恐れもあり、財源をこれまで通り確保できるのかが課題になっています。そのため、社会保障制度の持続可能性が危ぶまれる事態も現実味を帯びてきており、今後の制度改革が急務となります。

出典:内閣府ホームページ|介護保険費用・介護報酬改定・保険料・利用者負担の推移

出典:内閣府ホームページ|介護保険費用・介護報酬改定・保険料・利用者負担の推移

介護サービス事業所の倒産

地域の人口減少により、多くの市町村の人口規模が、介護サービスの立地確率の低い数値に移行していくことが想定されます。そういった地域ではサービスの撤退等により、これまで通りの介護サービスの維持が困難になり、利用者にとって、これまで通りの介護サービスを受けられない地域が出てくることが懸念されます。例えば、介護老人保健施設は人口規模が9,500人まで下がると存在確率が50%になります。訪問介護事業所は6,500人、通所・短期入所介護事業は1,000人で存在確率50%に達します。

2050年問題による介護業界の変化

これまで介護業界が直面する2050年問題による課題を見てきましたが、課題以外にも、技術の発展による変化もあります。

第四次産業革命による介護・医療技術の発展

人材不足により、第四次産業革命と呼ばれるデジタル革命が起こり、新興技術によって、社会全体の在り方が大きく変わると予想されています。第四次産業革命では、あらゆるモノや情報がインターネットを通じて繋がり、それらが互いにリアルタイムで情報をやり取りしつつ、人の指示を逐一受けずに判断・機能し、システム全体の効率を高めるとともに新たな製品・サービスを創出できるようになることが見込まれていますが、介護・医療分野での活用も期待されています。

医療分野では、オーダーメイド治療が進展し、がんの克服が現実味を帯びてきています。新たなウイルスの出現は依然として懸念されますが、人工知能やビッグデータの活用により、新薬の開発が加速しています。介護業界では介護ロボットやAIによるケアが普及し、介護職員の負担を軽減する可能性があります。例えば、歩行支援ロボットや移動補助ロボット、リハビリテーション用ロボットなどが、介護業務を効率化し、ケアの質を向上させることが期待されています。

きめ細かな介護への需要が生まれる

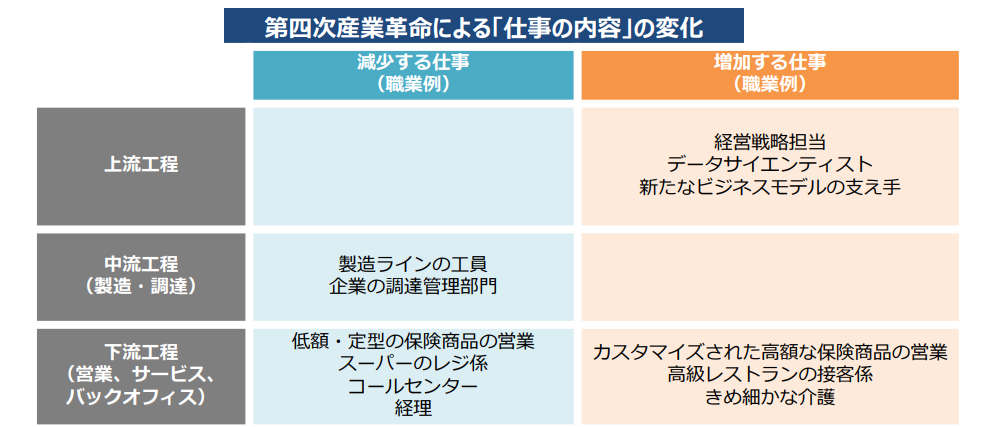

第四次産業革命によるAIやロボット等の出現により、日本の雇用のボリュームゾーンであった従来型のミドルスキルのホワイトカラーの仕事は、大きく減少していく可能性が高まります。一方で、第四次産業革命によるビジネスプロセスの変化は新たな雇用ニーズを生み出し、カスタマイズされた高額な保険商品の営業や、高級レストランの接客係など、人間ならではの対面によるサービスの需要が高まります。

介護業界では単なる身体介助や生活支援にとどまらず、利用者一人ひとりの価値観や人生観に寄り添った、よりパーソナライズされたケアが求められるようになります。テクノロジーの進化によって、介護ロボットやAIによる健康管理システムが普及し、業務の効率化が進む一方で、人間にしかできない「共感」や「寄り添い」の役割がより重要視されるでしょう。例えば、認知症の高齢者に対する会話を通じた安心感の提供や、個々の趣味や嗜好に合わせたレクリエーションの企画など、機械では補えない「心のケア」がより強く求められます。

2050年問題の解決案

2050年問題によって引き起る、人手不足や財源不足の解決方法には何があるのでしょうか。以下にて解説していきます。

「高齢者」の定義を引き上げる

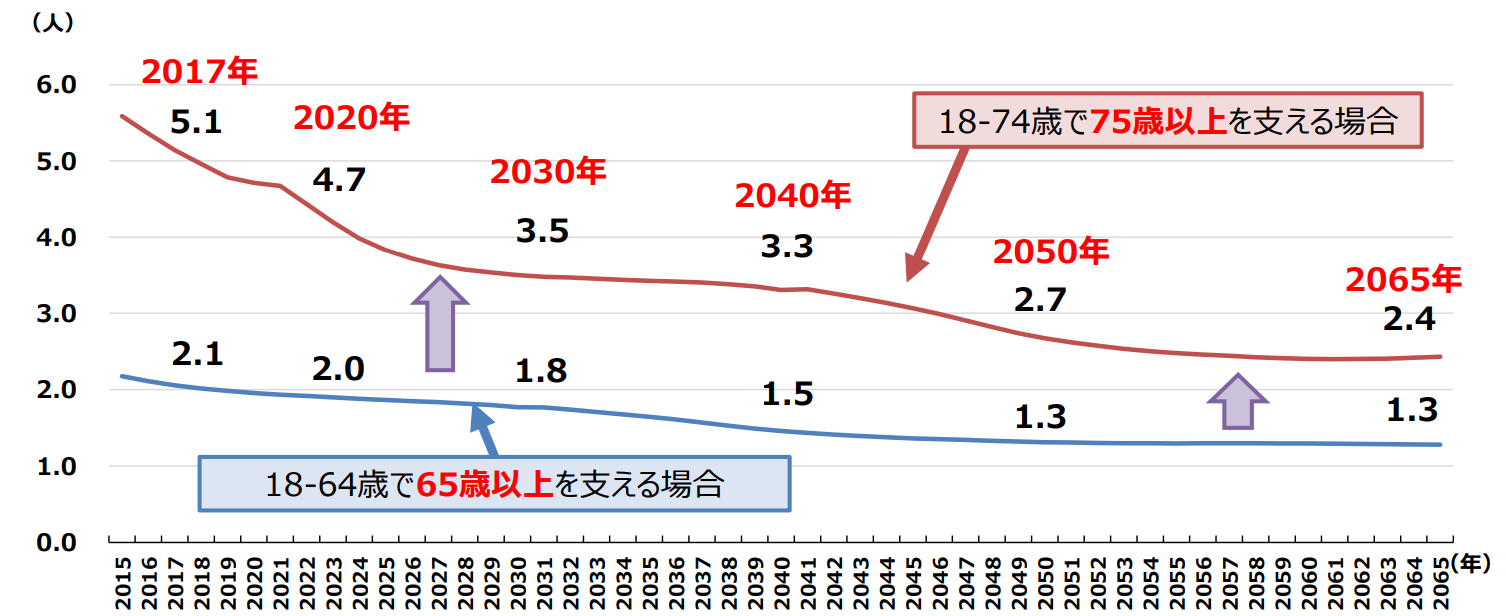

2050年問題の解決案として、「高齢者」の定義を引き上げるを引き上げるというものがあります。65歳以上を「支えられる側」とすると、2017年に現役世代2.1人で1人の高齢者を支えることになり、2065年には1.3人で1人の高齢者を支えることになります。75歳以上を「支えられる側」とした場合、2017年に現役世代5.1人で1人の高齢者を支えることになり、現役世代の負担が軽減されます。2065年であっても2.4人で1人を支えることが可能です。

出典:経済産業省 平成30年9月「2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について」資料4 P17

出典:経済産業省 平成30年9月「2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について」資料4 P17

単純に支える側の人口が増え、支えられる側の人口が減るため、社会保障費用や介護業界の人手不足の現役世代の負担が軽減されると言えますが、高齢者が高齢者を支える状況に問題はないのでしょうか?

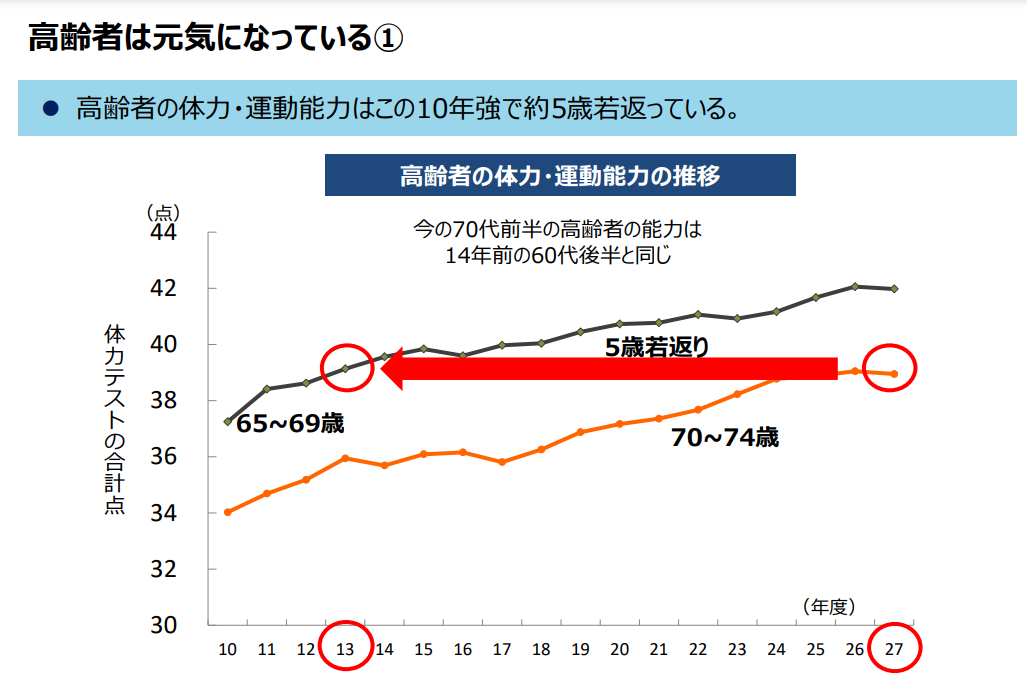

「高齢者」の定義は介護保険制度が制定された昭和に65歳以上という定義が決められました。ですが、現代の65歳は昔の65歳とは体力・運動能力も全く異なっております。文部科学省の2015年度の調査によると、平成27年度の高齢者の体力・運動能力は14年前の60代後半と同じです、つまり、この10年強で約5歳若返っていると言えます。

出典:経済産業省 平成30年9月「2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について」資料4 P14

出典:経済産業省 平成30年9月「2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について」資料4 P14

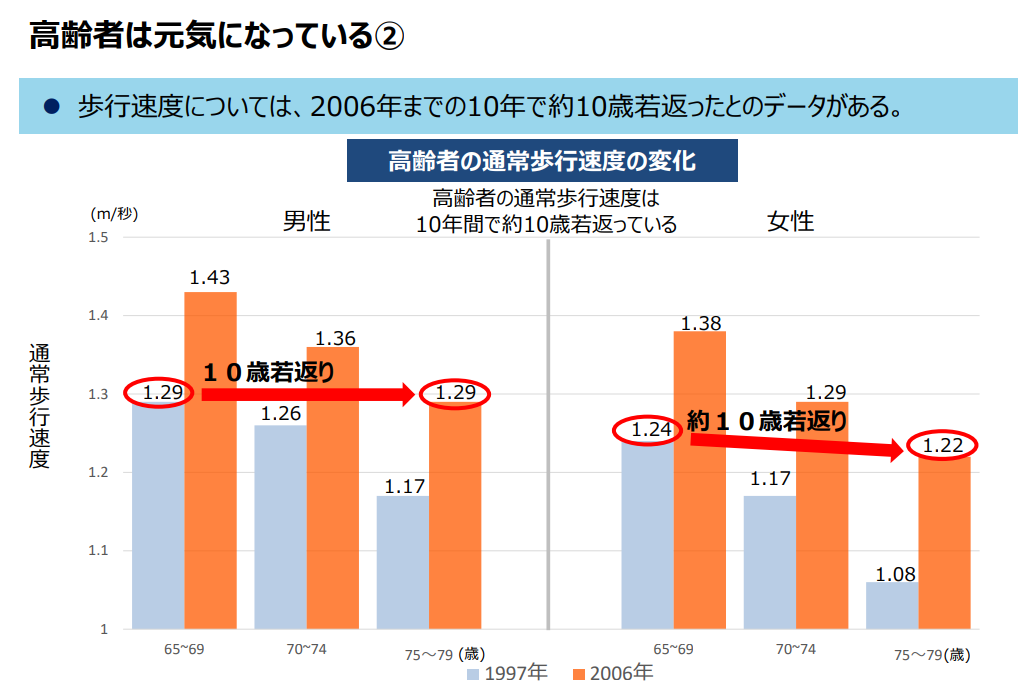

また、歩行速度については、2006年までの10年で約10歳若返ったとのデータがあります。

出典:経済産業省 平成30年9月「2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について」資料4 P15

出典:経済産業省 平成30年9月「2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について」資料4 P15

以上の通り、今の65歳は、昔の60歳、今の70歳昔の65歳の体力・運動能力があり、元気で働けるうちは、社会を支える生産年齢人口側の方に回ることが可能だというのが経済産業省の見解です。

また、長く働くことで、高齢者と社会とのつながりが増え、自立できる高齢者が増え、孤独な高齢者が少なくなると考えられます。高齢者就労は人材不足・財源不足を解決するだけでなく、高齢者自身の健康予防・維持に良い影響を与えます。

また、70歳以降まで働くことを希望している高齢者は8割にのぼり、多くの高齢者が「生涯現役」を望んでいることからも、「高齢者」の定義を引き上げることは可能だと考えられます。

行政の区域を見直す

介護や医療の課題に既に直面しているのは地方自治体です。現在の自治体の枠組みを維持しようとするからこそ問題が生じているのであり、行政単位を広域化すれば、細部への対応が難しくなる可能性はあるものの、課題解決の道が開ける可能性があります。

すでに人口減少と財政規模の縮小に直面している自治体では、健康保険、消防、介護・医療といった分野で、隣接自治体と共同でサービスを提供する広域連合を設立する動きが進んでいます。こうした行政区の統合は、自治体ごとの利害や選挙区の影響も絡むため、公の場で積極的に議論されることは少ないのが現状です。しかし、医療・介護・消防といった分野で人手不足が深刻化する地域では、実際に広域連合が増加しています。

広域的な行政区へと移行すれば、介護・医療・消防といった住民サービスの維持が可能となる可能性が高まります。ただし、合併する地域間での利害調整が必要となるため、慎重な議論を重ねることが不可欠です。すでに地方では広域連合が実施されている現実があり、決して非現実的な話ではありません。行政単位を見直すことで、制度の持続可能性を高める道が開けるのではないでしょうか。

少子高齢化社会の未来予想

人生100年時代が現実のものとなり、私たちの生き方や働き方も大きく変わろうとしています。少子高齢化社会における社会では、これからの長い余生をどのように過ごすか、また健康で働き続けるための方法を考える必要があると予想されます。

緩やかに長く働ける社会に

人生100年時代が到来しています。厚生労働省のデータによると、1963年には100歳以上の長寿者はわずか153人でしたが、1998年には1万人を超え、2022年には9万人を超えるまでになりました。もはや100歳を迎えることは、決して珍しいことではなくなっています。かつての昭和時代、人々は懸命に働き、60歳で定年を迎えると、その後の人生は70歳前後で幕を閉じるのが一般的でした。そのため、引退後の「余生」について深く考える必要はなく、限られた時間の中で好きなことをする程度で十分でした。

しかし、現在では100歳まで生きることが現実的な選択肢となり、引退後の人生が何十年にも及ぶようになっています。この長い余生をどう過ごすかは、誰もが直面する重要な課題です。こうした変化に伴い、65歳で完全に引退するのではなく、週3~4日、自分のペースで無理なく働く「ゆるやかな働き方」が、高齢化社会にとって理想的なスタイルとなるでしょう。

高齢者向け産業の発展

長い余生を持つことは、新たな市場やサービスの可能性を広げます。高齢者が快適で楽しい人生を送るための製品やサービスが登場すれば、大きな需要を生み出すでしょう。日本だけでなく、世界各国で高齢化が進む中、「引退後の生活」を支える産業は巨大な市場となります。例えば、シニア向けのエンターテインメントや健康維持を目的としたサービスが求められるでしょう。健康寿命を伸ばすために、体を動かしながら楽しめるシニア向けゲームなども有望な分野です。デジタル技術を活用した運動プログラムや、認知症予防に役立つ脳トレゲームなどが注目されています。

また、長く働くためには健康の維持が不可欠です。そのため、予防医療や健康管理を支援するサービスがますます発展することが予想されます。介護保険の枠を超えた介護保険外サービスも、新たなビジネスチャンスとなるでしょう。社会が変化する中で、「困りごと」が生まれる場所には、必ず新たなビジネスの種があります。 今後、こうしたニーズに応える新しい事業が続々と生まれてくるはずです。

新たなデジタルサービスの登場

2050年には、スマートフォンを日常的に使いこなしていた世代が高齢者となります。それに伴い、デジタル技術を活用した高齢者向けサービスも大きく進化しているでしょう。例えば、スマートウォッチによる健康管理や見守りは当たり前になり、70歳以上の人でも、安全装置が完備された自動運転車で自由に移動できる時代が到来していると考えられます。

また、個人の健康データを活用した介護予防が普及し、一人ひとりに最適化されたケアが実現するでしょう。AIが日々の体調を分析し、食事や運動、服薬管理などをサポートする仕組みが整っているはずです。さらに、人工知能を搭載した人型ロボットが一家に一台導入され、従来の見守りシステムよりも格段に便利で頼れる存在となるかもしれません。こうした技術の進化により、介護の見守りやサービスの在り方そのものが大きく変わり、より快適で安心できる社会が実現していることでしょう。

まとめ

2050年問題は、少子高齢化の進行と労働力不足により、社会や経済に深刻な影響を及ぼす課題です。特に高齢者人口の急増に伴い、医療・介護サービスの需要が増大し、労働力不足が顕著になり、社会保障制度の維持が困難になる可能性が高いです。要介護者の増加や人手不足、財源不足など介護業界にも大きな影響を与えると予測されます。一方で、技術革新による発展も期待されています。現状考えられる解決策は、高齢者の定義の引き上げや行政の区域の見直しなどです。

2050年問題は決して遠い未来の話ではなく、今から備えておくべき重要なテーマです。技術の進展や制度改革が求められる中で、現実的な解決策を模索することが急務です。