介護の基礎知識

居宅介護支援事業所の立ち上げに使える助成金・補助金まとめ

- 公開日:2025年02月14日

- 更新日:2025年04月25日

居宅介護支援事業所の開業を検討されている方の中には、「立ち上げ時に利用できる補助金や助成金はあるのか?」「開業後に活用できる支援制度は何があるのか?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、居宅介護支援事業所の開業に向けた資金調達の方法や、開業時・開業後に活用できる助成金・補助金について、支給額や申請要件を詳しくご紹介します。

居宅介護支援事業所開業時の資金調達の方法3選

居宅介護支援事業所の資金調達方法は、以下の3つに分けられます。

- 1.銀行や日本政策金融公庫、信用保証協会からの融資

- 介護事業所の立ち上げには、事業計画書と自己資金が必要となるため、0円からのスタートは難しいです。しかし、日本政策公庫は創業直後でも融資を受けやすい傾向があり、場合によっては無担保での融資が可能です。

- 2.ファクタリング

- 介護事業所におけるファクタリングとは、介護報酬債権をファクタリング会社に売却することを指します。例えば、国民健康保険団体連合会に介護給付費を請求してから報酬が支払われるまで、通常1.5ヶ月程度かかります。しかし、ファクタリングを利用することで、介護報酬債権を売却し、数日後に報酬を受け取ることができます。この仕組みは借入ではなく、手数料を差し引かれた上で、報酬を前倒しで受け取ることができる方法です。

- 3.助成金や補助金

- 助成金は、雇用促進などを目的として支給され、厚生労働省が管轄しています。一方、補助金は事業拡大や設備投資を目的として支給され、経済産業省や自治体が管轄しています。どちらも返済義務はなく、開業後に支給されます。職場環境の整備や職員採用を計画する際には、活用できる資金があるかどうかを確認することをお勧めします。

居宅介護支援事業所の資金調達方法はいくつかありますが、何かと費用がかかる事業所立ち上げ時期には、できれば返済義務の無い補助金や助成金を受給したいという事業所様も多くいらっしゃるかと思います。以下では居宅介護支援事業所で活用できる助成金・補助金の一覧をご紹介します。自事業所で活用できそうな補助金・助成金がないかぜひ参考にしてみてください。

居宅介護支援事業所で活用できる助成金・補助金の一覧

助成金や補助金とは、国や公共機関から支給される返済不要な資金のことです。これらの資金には、受給のしやすさや交付額に違いがあります。助成金は長期間募集が行われており、支給条件を満たせば交付を受ける可能性が高いですが、補助金は募集期間が限定されており、施策ごとの予算が決まっているため、申請しても交付されないことがあります。また、補助金は助成金に比べて交付額が大きい傾向があります。

居宅介護支援事業所を開設する際や運営中に活用できる助成金・補助金には、以下のようなものがあります。

<居宅介護支援事業所開業時に活用できる助成金・補助金>

- 中小企業新事業進出補助金

- 創業助成金(東京都)

- 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業(東京都)

- 創業者支援事業助成金(富山県魚津市)

- 泉大津市創業支援事業補助金

<居宅介護支援事業所開業後に活用できる助成金・補助金>

- 特定求職者雇用開発助成金

- トライアル雇用助成金

- 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)

- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

- IT導入補助金

- ICT導入補助金(ICT導入支援事業)

など

上記以外にも、各自治体が独自に用意している助成金・補助金がある場合もございます。お住まいの自治体に開業を支援する助成金・補助金がないか確認することをおすすめします。以下では、それぞれの助成金・補助金について、補助額や要件、対象経費などについて詳しくご説明していきます。

居宅介護支援事業所開業時に活用できる助成金・補助金

中小企業新事業進出補助金

前身となる事業再構築補助金は第13回公募で終了し、中小企業新事業進出促進事業が2025年度に新設しました。

中小企業新事業進出促進事業は、中小企業・小規模事業者の成長につながる新事業進出・事業転換を重点的に支援するための新たな支援措置です。この事業は、事業再構築補助金の「成長枠」を引き継いだ内容を含んでおり、中小企業が変化する経済社会に対応して飛躍するための支援を行います。

- 中小企業新事業進出補助金の補助上限

- ・従業員数20⼈以下 2,500万円(3,000万円)

・従業員数21〜50⼈ 4,000万円(5,000万円)

・従業員数51〜100⼈ 5,500万円(7,000万円)

・従業員数101⼈以上 7,000万円(9,000万円)

※補助下限750万円

※⼤幅賃上げ特例適⽤事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃⾦+50円、②給与⽀給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の⾦額は特例適⽤後の上限額。) - 中小企業新事業進出補助金の補助率

- 1/2

- 中小企業新事業進出補助金の対象経費

- 建物費、構築物費、機械装置・システム構築費、技術導⼊費、専⾨家経費、運搬費、クラウドサービス利⽤費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費

- 中小企業新事業進出補助金の基本要件

- • 企業の成⻑・拡⼤に向けた新規事業への挑戦

※事業者にとって新製品(⼜は新サービス)を新規顧客に提供する新たな挑戦であること

• 付加価値額の年平均成⻑率+4.0%以上増加

• 1⼈あたり給与⽀給総額の年平均成⻑率が事業実施都道府県における最賃の直近5年間の年平均成⻑率以上、⼜は、給与⽀給総額の年平均成⻑率+2.5%以上増加

• 事業所内最低賃⾦が地域別最低賃⾦+30円以上⽔準

• 次世代育成⽀援対策推進法に基づく⼀般事業主⾏動計画を公表等 - 中小企業新事業進出補助金の事業実施期間

- 交付決定⽇から14か⽉以内(ただし採択発表⽇から16か⽉以内)

創業助成金(東京都)

創業助成金は、東京都内の開業促進を目的として、東京都中小企業振興公社が実施する助成事業です。一定の要件を満たす都内で創業を予定されている方または創業して5年未満の中小企業者等の方に、従業員人件費、賃借料、広告費等、創業初期に必要な経費の一部を助成しています。

- 創業助成金の受給金額

- ・助成限度額・・・上限額400万円、下限額100万円

・助成率・・・助成対象と認められる経費の2/3以内 - 創業助成金の受給対象経費

- 賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費、委託費(市場調査・分析費)

- 創業助成金の受給要件

- 都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方

- 助成対象期間

- 交付決定日から6か月以上2年以下

若手・女性リーダー応援プログラム助成事業(東京都)

若手・女性リーダー応援プログラム助成事業は、都内の商店街で新たに開業を予定する女性や若手男性に対して、店舗の新装や改装、設備導入などにかかる経費の一部を助成することを目的とした助成事業です。この事業は、商店街での新規開業者の育成と支援を通じて、都内商店街の活性化を図ることを目的として、東京都中小企業振興公社が実施しています。

- 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業(東京都)の受給金額

- ・事業所整備費(店舗新装・改築工事費、設備・備品購入費、宣伝広告費)…限度額400万円(助成金額:助成率3/4以内)

・実務研修受講費…限度額6万円(助成金額:助成率2/3以内)

・店舗賃借料…1年目:限度額180万円(助成金額:15万円/月)2年目:限度額144万円(助成金額:12万円/月)(助成率3/4以内)

※経費区分により限度額が設けられているほか、全体の限度額が844万円となっています。 - 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業(東京都)の受給要件

- 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業(東京都)の受給要件は以下のようになっています。

・開業日(開店予定日)が、申請する回の交付決定日以降であること

・女性又は39歳以下の男性であること

・申請者が店舗の事業に専ら従事できること

・申請時点で都内に限らず実店舗を持っていないこと

など

創業者支援事業助成金(富山県魚津市)

富山県魚津市における創業者支援事業助成金は、魚津市で新規創業を行う事業者に対して、起業を支援するために交付される助成金です。事業者は、改装助成金または奨励金のいずれかを選択することができ、また、貸店舗賃助成金との併用も可能です。

- 創業者支援事業助成金(富山県魚津市)の受給金額

- ・店舗等の改装工事にかかる費用…限度額50万(助成金額:対象経費の1/3)

・新規創業にかかる費用…限度額10万円(助成金額:10万円)

・居住誘導区域内の貸店舗で創業する場合の店舗賃借料(営業初日から12月分)…限度額20万円(助成金額:1/3) - 創業者支援事業助成金(富山県魚津市)の受給要件

- 創業者支援事業助成金(富山県魚津市)の受給要件は、下記のいずれにも該当することが必要です。

・魚津市内において新規創業し又は新規創業する予定であり、かつ、3年以上事業を継続する見込みのあること

・魚津中小企業相談所の指導を受けていること

・魚津市から企業立地・山村地域立地助成金の交付を受けていないこと

・市税等を滞納していないこと

また、上記の要件を満たしている場合でも以下の事業は対象外となります。

・風営法の許可又は届出を要する事業

・宗教活動又は政治活動を目的とする事業

・事業承継により開始する事業

・フランチャイズ契約に基づく事業及びそれに類する事業

・1週間の営業日数が年間平均して3日以下である事業

など

泉大津市創業支援事業補助金

泉大津市創業支援事業補助金は、大阪府泉大津市における地域産業の活性化と新たな雇用創出を目的とした制度です。市内の店舗などを活用して新たに事業を開始する事業者を対象に、家賃の一部を補助することで創業を支援します。

- 泉大津市創業支援事業補助金の補助額

- 2分の1(上限額5万円)

- 泉大津市創業支援事業補助金の補助対象経費

- 家賃(共益費除く)

- 泉大津市創業支援事業補助金の補助対象期間

- 12ヶ月

- 泉大津市創業支援事業補助金の対象者

- 市内で創業、第二創業を行う方、もしくは市外からの転入をする方で以下の条件を満たす方

✓週4日以上営業している

✓営利を目的とした事業である

✓親族やグループ会社からの賃貸借ではない

✓市内に既にある店舗の単なる移転ではない - 泉大津市創業支援事業補助金の対象外事業

- ・フランチャイズ契約又はこれに類する事業

・国や地方公共団体等から類似の補助金を受けている事業

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に該当する事業

・法令に違反していたり、公序良俗に反する等支援することが適当でない事業

その他にも地域ごとに起業・創業を支援する補助金・助成金があります。お住まいの地域に補助金・助成金がないかご確認ください。

居宅介護支援事業所開業後に活用できる助成金・補助金

特定求職者雇用開発助成金

ハローワーク、または該当する民間の職業紹介事業者で、高齢者(60歳以上)や母子家庭の母、重度障害者などを除く身体・知的障害のある方など、就職が困難な人材を採用した場合に支給されます。

【対象となる労働者】

- 高齢者(60歳以上)

- 障害者

- 母子家庭の母等

- 中国残留邦人等永住帰国者

- 北朝鮮帰国被害者等

- 45歳以上公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者

- 日本に避難を余儀なくされたウクライナ避難民やアフガニスタン・シリア避難民等の「補完的保護対象者」

等

- 特定求職者雇用開発助成金の支給額

- 60万円(中小企業以外50万円)

- 特定求職者雇用開発助成金の助成対象期間

- 1年

トライアル雇用助成金

職業経験の不足などの理由で就職が難しい求職者をハローワーク経由で採用した場合に受給できる助成金です。3ヶ月のトライアル期間を終えて無期雇用契約へ移行すると助成金対象となります。トライアル期間に労働者の適性を見極められるのがメリットです。前もってトライアル雇用実施計画書を作成し、ハローワークへ提出しなければなりません。

- トライアル雇用助成金の支給額

- 月額4万円(最長3か月)

※対象労働者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合は月額5万円となる。 - トライアル雇用助成金の対象労働者

- ・2年以内に2回以上離職又は転職を繰り返している者

・離職している期間が1年超の者

・育児等で離職し、安定した職業に就いていない期間が1年超の者

・フリーターやニート等で生年月日が1968年(昭和43年)4月2日以降の者

・特別の配慮を要する者(生活保護受給者等)

人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)

人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)とは介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に助成対象となります。

- 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の受給額

- ・介護福祉機器の導入費用(利子を含む)

・保守契約費

・機器の使用を徹底させるための研修

【目標達成助成】

上記の合計額の20%(賃金要件を満たした場合は35%)

※上限150万円 - 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の受給要件

- 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)を受給するためには、介護事業主が以下の措置を実施することとされています。

1.導入・運用計画の認定

2.介護福祉機器の導入等

3.1と2を実施した結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、導入・運用計画を提出する前1年間の離職率よりも、以下の目標値以上に低下させること(対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分別)※離職率の上限は30%。

低下させる離職率(目標値)

1~9人…15%

10~29人…10%

30~99人…7%

100~299人…5%

300人以上…3% - 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の対象となる介護福祉機器

- 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の対象となる介護福祉機器は以下のようになっています。

・移動・昇降用リフト(立位補助器、非装着型移乗介助機器を含む。)

・装着型移乗介助機器

・体位変換支援機器

・特殊浴槽

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、生産性の向上を図り、労働時間の削減や年次有給休暇の促進を目的とした環境整備に取り組む中小企業の事業主に支給される助成金です。受給対象となる取り組みを1つ以上実施し、それぞれの取り組みについて「成果目標」1から3のいずれかを選択し、その達成状況に応じて助成金が支給される仕組みです。

【設定する成果目標】

- 全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと

- 全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること

- 全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること

※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の受給金額

- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の受給金額は、以下のうちいずれか低い方の金額となっています。

・成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額

・対象経費の合計額×補助率3/4※

※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5 - 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の受給対象の取組み

- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の受給対象となる取組みは、以下のいずれか1つ以上となっています。

・労務管理担当者に対する研修

・労働者に対する研修、周知・啓発

・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

・就業規則・労使協定等の作成・変更

・人材確保に向けた取組

・労務管理用ソフトウェアの導入・更新

・労務管理用機器の導入・更新

・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 - 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の受給要件

- 支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。

・労働者災害補償保険の適用事業主であること

・交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること

・全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

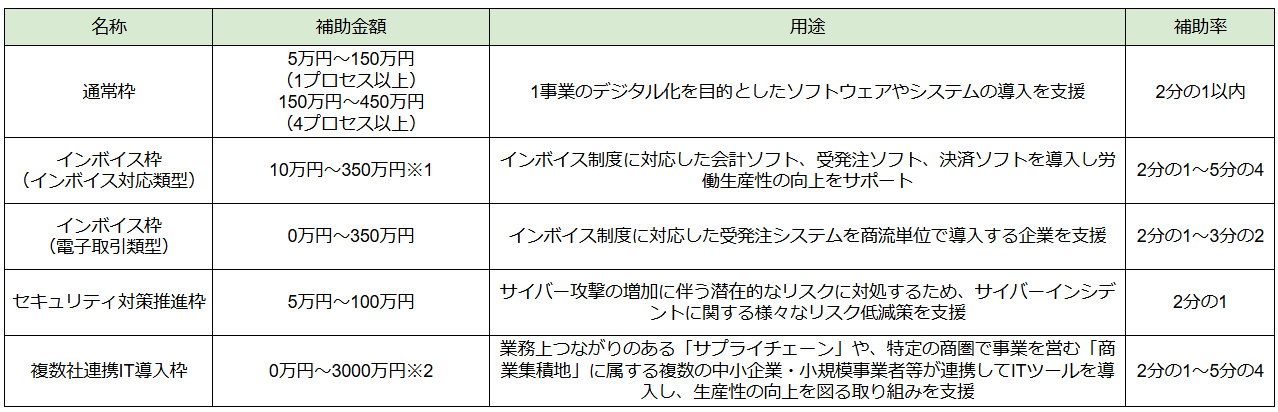

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者が自社の課題やニーズに応じたITツールを導入する際、その経費の一部が支給される補助金です。IT導入補助金は、目的に応じて「通常枠」「インボイス枠(インボイス対応類型)」「インボイス枠(電子取引類型)」「セキュリティ対策推進枠」「複数社連携IT導入枠」の5種類となっています。

- IT導入補助金の対象事業者

- IT導入補助金の対象となるのは、一定規模以下の中小事業者です。そのため、条件に当てはまる法人等であれば、形態にかかわらず全ての福祉事業所が対象となり、個人事業主も申し込み可能です。

具体的には、以下の条件に当てはまる事業者が対象です。

・常時使用する従業員の数が300人以下

・出資の総額が3億円以下の中小企業・個人事業主 - IT導入補助金の補助金額

- 以下は種類ごとの補助金額・用途・補助率です。

IT導入補助金制度概要 | IT導入補助金2025

IT導入補助金制度概要 | IT導入補助金2025

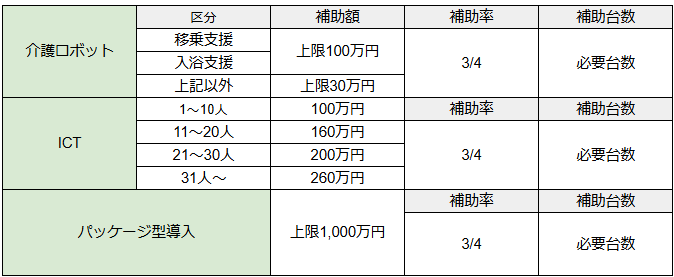

ICT導入補助金(ICT導入支援事業)

ICT支援事業費補助金とは、介護現場でのICT(情報通信技術)導入を支援するための補助金です。機器やソフトウェアの導入を支援し、介護サービスの品質向上や、介護現場の生産性向上を図る目的で設定されています。 補助対象は、介護ソフトの導入や介護ソフト、タブレット端末、インカム、クラウドサービスの導入にかかる経費などが対象です。 介護施設のICT化を進めることで、業務のデジタル化やペーパーレス化が進み、介護従事者の負担軽減や業務の効率化に役立ちます。

ICT支援事業費補助金は、「地域医療介護総合確保基金」を財源として各都道府県に設置されており、これを活用して補助金が交付されます。 交付を受けるには介護事業所からの申請が必要で、自治体ごとに申請受付が行われています。

- ICT導入補助金の補助対象

- ■介護ロボット

・「介護テクノロジー利用における重点分野」(令和7年度より改定)に該当する介護ロボット

■ICT

・介護ソフト、タブレット端末、インカム、クラウドサービス 業務効率化に資するバックオフィスソフト(転記等の業務が発生しないことの環境が実現できている場合に限る)等

■パッケージ型導入

・介護ロボット・ICT等の導入やその連携に係る費用

・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備

・上記の介護ロボットやICT等を活用するためのICTリテラシー習得に必要な経費 - ICT導入補助金の対象要件

- 補助対象となるのは、おおむね「指定を受けている介護サービス事業者」または「都道府県内の介護サービス事業者」です。

また、ICT導入補助金の対象要件は、主に以下の3つです。

■導入計画の作成および導入効果の報告(2年間)

・ICT導入の計画を立て、導入後2年間にわたり効果を報告する必要があります。

■「SECURITY ACTION」の宣言

・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」において、「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを自己宣言することが求められます。

・「SECURITY ACTION」は、中小企業が主体的に情報セキュリティ対策へ取り組むことを宣言する制度です。

■以下の事項への積極的な協力

・ICT活用により収支状況が改善された場合、職員の賃金へ還元する(導入効果報告で確認)。

・厚生労働省の科学的介護情報システム「LIFE」による情報収集・フィードバックを実施する。

・他事業所からの照会に対応すること。 - ICT導入補助金の補助上限額と補助割合

- 補助上限額と補助割合は以下の表の通りです。ICT導入による補助金の上限額は、介護施設の職員数によって変わります。

福祉・介護人材確保緊急支援事業

福祉・介護人材確保緊急支援事業は、介護や福祉の仕事に就く人を緊急に確保し、働き続けやすい環境を整えるために、必要な費用を補助します。この補助金は、県の予算の範囲内で支給され、支給のルールについては各自治体の補助金に関する規則や、この要綱で定められた内容に従います。

以下は例として滋賀県の内容を記載します。

- 福祉・介護人材確保緊急支援事業の補助額

- ・市町介護・福祉人材確保定着支援事業…補助率:10/10

・介護福祉士養成機能強化等事業…補助率:2/3(助成基準額1,950 千円) - 福祉・介護人材確保緊急支援事業の助成対象経費

- ・給料

・職員手当等

・共済費

・賃金

・報償費

・旅費

・需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、燃料費)

・使用料及び賃借料

・役務費(通信運搬費、広告料、手数料)

・委託料

・負担金

等

居宅介護支援事業所の運営で直面する壁

居宅介護支援事業所の運営において、多くの事業所が直面する壁をご紹介します。陥りやすいケースを知っておくことで事前に対策することができます。

- 介護報酬の低さ

- 居宅介護支援事業所の収益は介護報酬(ケアマネジメント費)によって成り立っていますが、報酬単価が低いため、経営が安定しにくい状況があります。特に、利用者数が少ない事業所や独立系事業所は運営が厳しく、ケアマネ1人あたりの担当件数を増やさざるを得ないこともあります。

- 業務量の多さ

- 書類作成(ケアプラン、給付管理、モニタリング記録など)や多職種との連携、利用者・家族対応など、業務が多岐にわたり負担がかかりやすくなります。

- 人材不足

- 介護業界全体の傾向と同様、居宅介護支援事業所も人材不足が課題となっています。特にケアマネジャーの資格取得が難しく、離職率も高いため、新規採用や人員確保が困難な傾向があります。

以上の通り、居宅介護支援事業所の運営は介護報酬の低さやケアマネージャー1人に対する業務量の多さ、人材不足が課題となっています。課題に対する対策は以下があります。

- 加算の取得

- 利用者数の確保・増加

- 事務スタッフの配置

- 働きやすい環境の整備

- ICTの導入

加算の取得

居宅介護支援事業所では、基本報酬に加えて、特定の条件を満たすことで加算を取得できます。加算を適切に算定することで、収益の増加につながり、事業の安定化が図れます。

<取得を検討すべき加算の例>

- 入院時情報連携加算:利用者が入院した際に病院と情報共有を行った場合に算定。

- 退院・退所加算:病院や施設から自宅に戻る際の支援を行った場合に算定。

- ターミナルケアマネジメント加算:終末期の利用者に対して特別なケアマネジメントを実施した場合に算定。

- 初回加算:新規にケアプランを作成し、利用者に説明を行った場合に算定。

- 小規模事業所加算:一定の条件を満たす小規模事業所が算定。

加算を算定する際は各加算の算定要件を正しく理解し、必要な記録を適切に残すことがポイントです。

利用者数の確保・増加

居宅介護支援事業所の収益は、担当する利用者数によって大きく変わります。利用者数が少ないと、経営が厳しくなるため、継続的な新規利用者の確保が重要です。

<具体的な対策>

- 地域包括支援センターや病院との連携を強化し、退院支援時の相談窓口になる。

- 訪問介護・デイサービス事業所と連携し、紹介を受けやすい環境を作る。

- 広報活動(パンフレット作成・説明会開催・SNS活用・WEBサイト作成)を行い、認知度を高める。

- ケアマネの対応力向上(迅速な対応・分かりやすい説明・親身なサポート)で、利用者や家族の信頼を得る。

- 他事業所との差別化(専門性の高いケア、地域特化型の支援など)を打ち出す。

事務スタッフの配置

居宅介護支援事業所では、ケアマネジャーが多くの事務作業(給付管理・書類作成・請求業務など)を担当しており、負担が大きいのが現状です。そこで、事務スタッフを配置することで、ケアマネが利用者支援に集中できる環境を整えることが有効です。

例えば、給付管理や請求業務・文書作成・整理・電話対応・スケジュール管理などを事務スタッフが担当することができます。

働きやすい環境の整備

ケアマネの離職率が高い要因の一つは、業務負担の大きさやワークライフバランスの悪化です。働きやすい環境を整備することで、離職を防ぎ、人材の定着率を向上させることができます。

<具体的な対策>

- 業務量の適正化(1人あたりの利用者数を適切に調整)。

- フレックスタイムや時短勤務の導入により、多様な働き方を実現。

- 定期的なストレスチェック・面談を実施し、職員のメンタルケアを行う。

- 研修制度の充実(スキルアップの機会を提供し、モチベーション向上)。

- 福利厚生の強化(交通費補助・資格取得支援・リフレッシュ休暇など)。

仕事をこなすために必要な「知識」と「技術・技能」、「成果につながる職務行動例(職務遂行能力)」を評価する際に、厚生労働省の提供する「職業能力評価基準」が役立ちます。人材育成や採用、人事評価、検定試験の基準書として活用できます。

ICTの導入

ICT(情報通信技術)の活用により、書類作成や情報共有の効率化が進み、ケアマネの負担軽減や業務の質向上が可能になります。

ZoomやTeamsなどの会議システムやシフト作成ツールの導入も効果的ですが、特に介護ソフトの導入で大幅に業務の効率化が行えます。

介護ソフトは、アセスメントの記録やケアプランの各書類がデジタルでデータ連携されているため、紙ベースで行っていた手書きでの記入や、書類間での転記の手間が無くなり、ケアプラン作成が楽々行えます。また、移動中や空き時間にスマホやタブレットから介護記録を簡単に入力することもでき、国保連への複雑な請求もソフトが対応してくれます。

ICT導入には介護ソフト「トリケアトプス」がおすすめ

介護ソフトのトリケアトプスは、介護現場の負担を軽減し、効率化を行うための介護ソフトです。実績入力や国保連請求はもちろん、シフト作成やアプリ連携、LIFEやケアプランデータ連携など、低価格帯の介護ソフトながら、多くの機能が付いており、介護職の人材不足解消や、事務作業の負担軽減、介護サービスの質の向上が期待できます。

トリケアトプスが選ばれてきたポイントは以下の4つです。

- 01 お得な料金体系

- トリケアトプスは従量課金制を採用しており、ご請求は使った分のみ。最低220円/人~と、少額から利用できるので、中規模事業者様や、事業立ち上げの際にも最適なソフトです。従量課金制の介護ソフトの中でも業界最安値で、上限価格もあるため、事業所の規模が大きくなって、思ったより負担が大きくなってしまった…なんてこともなく安心です。オプションによる追加費用も無しで、全ての機能を標準装備で使用可能です。

- 02 パソコンが苦手な人でも使いやすい画面

- ケアマネジャーやヘルパーさん、どんな人でも使いやすいよう、直感的にどこに何があるか、分かりやすい操作画面を設計しました。

iOS/Androidのスマホアプリも対応しており、スマホからでも簡単に実績入力が行えます。

イメージキャラクターのトリケアちゃんが見守ってくれる、女性に人気の可愛い操作画面です♪ - 03 ご利用いただいている事業者様の92%が「サポートに満足」と回答

- 介護ソフトの使い方で分からないことがあれば、お電話頂ければ、専任のオペレーターが丁寧に対応致します。

開発元が運営も行っているため、わからないことは丁寧にしっかりとご説明することができます。

電話もつながりやすく、困っている時にすぐ頼っていただけます。 - 04 お客様のお声から機能を開発

- お客様から多くの声を寄せられた「こんな機能がほしい!」という機能を、他社では対応できないスピードでの実装を実現。ほぼ標準機能としてアップデートしているため、追加費用はいただきません。開発元がサポートも行っているため、ダイレクトに機能を反映することができます。

トリケアトプスは、最大3ヶ月間の無料体験を実施しています。 この機会にトリケアトプスをぜひお試しください。