介護の基礎知識

介護保険請求(国保連請求)の流れとは?介護レセプトの仕組みと返戻対応についても解説

- 公開日:2022年12月01日

- 更新日:2025年07月11日

介護業界では、介護サービス費用を国保連合会へ請求するレセプト業務を行うことが重要です。この業務を正確に行うには、介護保険請求の仕組みと手順を理解し、必要書類を適切に準備・提出する必要があります。この記事では、介護保険請求の基本的な仕組みや手順、さらに払い戻し(返戻)が生じる理由とその対応策についても解説します。最後までお読みいただき、介護保険の請求業務にお役立てください。

介護保険請求(レセプト)業務とは?

介護保険請求(レセプト)業務とは、提供した介護サービスの対価として介護給付費を国民健康保険団体連合会(以下、国保連)に請求する業務を指します。

この業務では、サービス提供月の翌月10日までに、サービス提供実績をもとに「介護給付費請求書」や「介護給付費明細書」を作成し、インターネット伝送やCD-Rを通して国保連に提出することで、介護給付費を受け取ることができます。

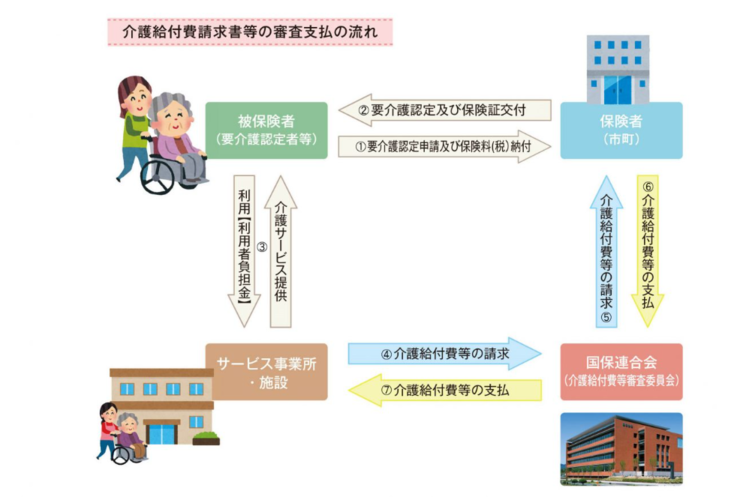

介護報酬請求の仕組み

出典:介護保険 | 山口県国民健康保険団体連合会

出典:介護保険 | 山口県国民健康保険団体連合会

介護サービス事業所は、介護サービスの提供に対する対価として介護報酬を利用者様と国民健康保険連合会(国保連)に請求します。介護報酬のうち、1~3割を利用者の負担金として請求し、残りの7~9割を国保連に請求します。国保連は、保険者である市町村から委託を受けて、介護給付費などの審査や支払い業務を行っています。

介護報酬の構造

事業所が受け取る介護報酬の構造は、

- 基本報酬

- 加算・減算

に分類することができます。

基本報酬に各種加算・減算の項目を加減した介護報酬の総額を算定し、国保連に対して請求を行うことになります。

介護保険請求の重要性

介護保険請求がなぜ重要かというと、レセプト業務が正確でないと、介護事業所の収益が減少する可能性があるからです。介護保険請求とは、介護施設が利用者に提供したサービスの費用のうち、9割(利用者の負担が2割の場合は、8割)を国保連(国民健康保険団体連合会)に請求する行為を指します。

介護サービスの費用は、利用者が1割または2割を負担し、残りを介護事業所が一時的に立て替えます。この立て替えた費用を介護給付費として国保連に請求し、給付金として支払ってもらう仕組みです。このプロセスが滞ると、立て替えた費用が事業所負担となり、経営に影響を及ぼします。そのため、介護保険請求の仕組みと手順を正確に理解することが欠かせません。

【事業所別】介護保険請求の仕組みと流れ

介護保険請求の流れは、介護事業所の種類によってスケジュールが異なります。以下ではケアマネジャーが在籍する「居宅介護支援事業所」と、実際に介護サービスを提供する「サービス提供事業所」の2つに分けて解説します。

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所は介護に関する相談対応やケアプラン作成、利用者の課題分析などを行うケアマネージャーが在籍する事業所です。サービス利用者と関係者の間を調整し、最適な介護計画を提供します。

居宅介護支援事業所が新規契約から介護給付金を受け取る流れ

居宅介護支援事業所が新規契約から介護保険請求を行う流れは以下の通りです。

|

居宅介護支援事業所が新規契約から介護保険請求を行う流れ |

|---|

|

① 利用者・病院・地域包括支援センターのいずれかから介護サービス利用の相談を受ける。 |

|

② 利用者・家族と面談し、居宅介護支援の利用契約を締結。 |

|

③ 利用者の状態把握・課題分析(アセスメント)を行う。 |

|

④ ケアプランを作成し、利用者とその家族に説明。 |

|

⑤ 作成したケアプランに基づき「サービス提供票・別表」をサービス事業所に送付。 |

|

⑥ ケアプランに基づき、各事業所がサービスを提供。 |

|

⑦翌月5~10日頃までにサービス提供事業所からサービス提供実績表を受け取る。 |

|

⑧ 翌月10日頃までに給付管理票・給付管理票総括表を作成し、国保連に請求。 |

|

⑨ 翌々月末頃に、国保連から介護給付金が9割分(利用者の負担が2割の場合は、8割)支給される。 |

居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーはまず、サービス利用前の利用者のヒアリングやアセスメントを行い、ケアプランを作成して同意を得た後、サービス提供書を交付します。翌月に実績報告を確認し、必要書類を国保連へ提出します。なお、国保連からの支払いはサービス提供月から2ヶ月後の月末となるため、事業所側がそれまでの費用を立て替える必要があります。

居宅介護支援事業所の毎月の請求・支払いスケジュール

|

居宅介護支援事業所の毎月の請求・支払いスケジュール |

|---|

|

毎月20日~月末頃まで:翌月のサービス提供票を作成し、サービス提供事業所へ送付。 |

|

翌月5~10日頃まで:サービス提供事業所より、実績を受け取る。 |

|

翌月10日まで:帳票類を作成し、国保連合会へ提出。 |

|

翌々月末頃:国保連合会より支払いを受ける。 |

サービス提供事業所

実際に介護サービスを提供する事業所です。訪問介護や短期入所生活介護、通所リハビリテーションなど、様々なサービスを提供します。具体的には以下のようなサービスを指します。

- 訪問介護

- 訪問入浴介護

- 訪問看護

- 訪問リハビリテーション

- 居宅療養管理指導

- 短期入所生活介護

- 短期入所療養介護

- 通所介護

- 通所リハビリテーション

- 特定施設入所者生活介護

- 特定福祉用具販売

- 福祉用具貸与

サービス提供事業所が新規契約から介護給付金を受け取る流れ

|

サービス提供事業所が支払いを受けるまでの流れ |

|---|

|

①サービス提供の前:利用者と契約を結び、計画書を作成。 |

|

②サービス提供月:月末までに翌月分のサービス提供票を確認し、利用予定表を作成。月末に実績を作成し、居宅介護支援事業所へ送付。 |

|

③サービス提供月の翌月:10日までに国保連請求書類を作成し、レセプトを行う。10日以降に利用者負担金を集金する。 |

|

④サービス提供の翌々月:国保連から介護給付金が振り込まれる。 |

各事業所は、サービス提供月の翌月10日までに国保連合会へ請求します。ただし、翌月10日までに請求できなかったケースについては、翌々月以降に繰り越して請求することが可能です。これを「月遅れ請求」と呼び、2年間の時効期間が定められています。国保連合会へ提出した書類は審査され、審査結果とともに各保険者へ提出されます。保険者から国保連合会へ支払いがなされ、国保連合会から事業所へ支払いされるのは翌々月末頃です。

サービス提供事業所の毎月の請求・支払いスケジュール

|

サービス提供事業所の毎月の請求・支払いスケジュール |

|---|

|

毎月20日~月末頃まで:居宅介護支援事業所から、翌月分のサービス提供票・別表を受け取る。提供票の内容を確認し、翌月のサービス準備(シフト調整など)を行う。 |

|

翌月1日~末日:利用者へサービスを提供し、実績記録を随時入力・管理。 |

|

翌月5日~10日頃まで:居宅介護支援事業所へ実績を提出。実績に基づき、必要に応じてケアマネと調整・確認。 |

|

翌月10日まで:国保連合会に請求データを提出。同時に、利用者への自己負担分の請求書も作成・発送する。(事業所による) |

|

翌々月末頃:国保連合会より給付費の入金(介護報酬の支払い)を受ける。利用者からの自己負担分の入金確認・管理を行う。 |

介護保険請求で必要な書類

介護保険請求では、正確な書類作成が必須です。以下に、国保連への提出に必要な主な書類を紹介します。

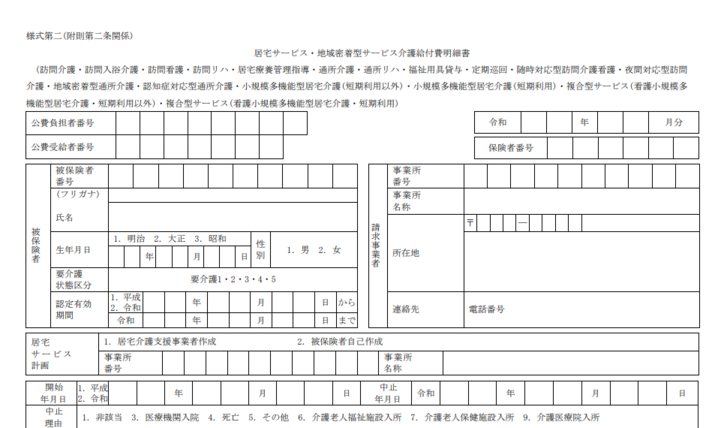

介護給付費請求書/明細書

国保連に介護給付費を請求する際に提出する書類です。請求する事業所の情報や請求金額、サービス提供内容を記載します。

明細書に関して、居宅介護支援事業所は様式第七、サービス提供事業所は様式第二等のフォーマットに沿って記入して提出します。

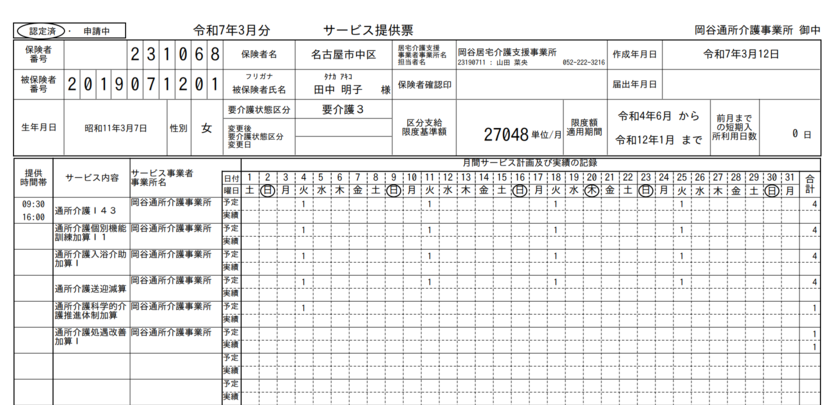

サービス提供(実績)票

利用者が実際に受けた介護サービスの内容や提供日、時間帯などを記録した書類です。これを基に給付費を請求します。

その他付随書類

国保連によっては、利用者に関する補足情報や、特定のサービスに関する追加資料を求められる場合があります。

これらの書類を正確かつ期限内に作成・提出することで、円滑な給付金受給が可能になります。

国保連への請求形式

国保連への請求方法は、「伝送」・「磁気媒体(FD・MO・CD-R)」・「帳票」がありますが、現在では、伝送もしくは磁気媒体での提出となっております。

伝送とは、介護給付費請求に必要なデータをインターネット回線を通じて国保連に送信する業務です。

伝送は国保連の提供する介護伝送ソフトでも対応可能ですが、介護ソフトを使用することで、手入力を行わず、簡単に伝送業務が行えます。

※介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を改正する省令(2014年8月15日公布)により、原則として、請求方法が伝送または電子媒体による請求に限定されましたが、伝送または電子媒体による請求が困難である介護サービス事業者等に配慮するため、一定の場合には書面による請求を可能とする規定が設けられています。

介護保険請求(国保連請求)の返戻とは?

「返戻」とは、介護保険報酬を請求した際に、介護給付費明細書の内容に不備(エラー)があり、国保連合会から書類が差し戻されることを指します。返戻となった事業所には、「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」が送付されます。この一覧表には「エラーコード」が記載されており、その内容を確認することで、どの部分にエラーがあったのかを特定できます。

返戻が発生する主な理由とその対処方法を以下にまとめます。

主な返戻理由

- 請求書や記録票の記載ミス

- 日付や利用者情報、金額の入力間違いが原因となります。

対応策: 提出前に記載内容をダブルチェックすることが重要です。 - 必要書類の不足

- 提出書類が不完全、または添付が必要な資料が不足している場合です。

対応策: 提出前に必要書類をリスト化し、すべて揃っているか確認しましょう。 - サービス内容とケアプランの不一致

- ケアプランに記載されたサービスと、実際に提供されたサービスが異なる場合に発生します。

対応策: サービス提供時に、ケアプランとの整合性を確認する運用を導入することが有効です。

返戻が発生した場合は、速やかに原因を特定し、修正後に再請求を行うことが大切です。返戻が続くと、事業所のキャッシュフローに悪影響を与えるため、できる限り早く原因を改善する体制を整える必要があります。

返戻について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

介護保険請求業務の注意点

事業所が介護保険請求を行う際には、以下の点に注意が必要です。

注意点① 返戻・保留になると支払いが行われない

返戻とは、介護給付費明細書に記載ミスがある場合に、国保連から事業所へ介護給付費明細書が返却されることを指します。返戻となった介護給付費明細書は、再請求を行わなければ支払いを受けることができません。

また、保留とは、明細書自体に誤りはないものの、居宅介護支援事業所から給付管理票が提出されていない場合や、提出された給付管理票と内容に相違がある場合に、支払いが行われないことを言います。保留となった場合には、居宅介護支援事業所と連絡を取り、給付管理票の提出および内容確認を迅速に行う必要があります。

注意点② 支払決定後に間違いに気づくと過誤申立が必要

過誤申立とは、介護給付費明細書が国保連で審査・支払いされた後に誤りが判明した場合、支払いを受けた介護給付費を返還し、修正した内容で再請求を行うための手続きです。

この手続きを行うと、返還および再請求のプロセスを経るため、介護給付費の入金が遅れる可能性があります。過誤申立を行わないためにも、請求内容の正確性を確認した上で、提出することが重要です。

注意点③ 要介護度が未定の利用者は月遅れ請求になる

サービス事業所では、要介護認定審査中の利用者を受け入れるケースもあります。この場合、国保連への請求日までに要介護認定の結果が判明していないと、月遅れ請求となります。要介護認定の結果が出た時点で速やかに請求できるよう、事前に準備を整えておくことが大切です。

介護保険請求業務でミスを減らすには?

介護保険請求の返戻がされると、請求分の審査が行われず、支払いが次回以降に持ち越されます。その場合事業所の資金繰りに影響したり、請求の再申請を行うために追加の事務作業が発生し、介護職員の負担になります。安定した事業所運営のためにも、できるだけ返戻がされないようにミスのないレセプト業務を行うことが重要です。

介護保険請求業務のミスを減らすためには、以下の対策が有効です。

- ケアマネジャーとサービス提供事業所の適切な連携

給付管理票と介護給付費明細書の内容に差異が生じないよう、定期的に情報を共有し、確認作業を徹底します。 - ダブルチェック体制の構築

請求業務における転記ミスを防ぐため、複数のスタッフによるダブルチェックを導入し、正確性を高めます。 - 介護ソフトの活用

記録と請求データが連動する介護ソフトを導入することで、記録から実績への転記が不要になり、転記ミスがなくなります。また、自動計算機能やアラート機能など、請求ミスを防ぐための機能が搭載されています。

以上の対策を行うことで、ミスを防ぎ、介護保険請求業務をより正確に進めることが可能です。

介護ソフト導入のメリット

介護保険請求の正確性を向上させる手段として、介護ソフトの導入が挙げられます。以下に、介護ソフトがもたらす主なメリットは以下の通りです。

- 記載ミスの防止

- 必須項目の入力チェック機能が備わっており、記載漏れや入力ミスを防ぎます。

- エラーの解決

- 入力エラーが発生した際、分類コード、備考のエラーコード、審査増減単位数通知書の内容をクリックするとQ&Aサポートが理由を解説します。

- 転記ミスの防止

- 記録と実績が連携していることで、簡単に1立てが完了。転記作業が必要ないので、転記ミスも無くなり、効率化にもなります。

また、サービス提供実績から介護給付費明細書と請求書を作成する作業も転記不要で簡単に行えます。 - 情報管理の一元化

- 利用者情報や事業所情報を一元管理できるため、書類作成の度に手打ちする手間が不要。入力ミスも防ぐことができます。

介護保険請求のミス防止なら介護ソフトのトリケアトプスがおすすめ

トリケアトプスは、介護記録から書類作成、国保連請求まで一気通貫で効率化できるクラウド型介護ソフトです。

初めての方にもわかりやすい請求処理ナビゲーション付きで、画面に表示される請求の流れに沿って操作すれば、請求処理が簡単かつ正確に可能です。記録と実績の連動や、実績から請求書類の作成機能や入力チェック機能が備わっており、内容を転記する手間がありません。国保連請求への伝送が楽になるだけでなく、記載漏れや入力ミスを防ぎます。

入力エラーが出た際も、事由の分類コード、備考のエラーコード、審査増減単位数通知書の内容をクリックするとQ&Aサポートが理由を解説します。繋がりやすい電話サポートもあるため、困った時はいつでも問い合わせていただけます。

利用者請求・売上・回収管理機能もあり、利用者への請求書/領収書の作成、当月の売上管理が簡単に行えます。入金入力により、利用料の回収管理が可能となり、未入金の場合は翌月の請求書に繰越金額が記載されます。

まとめ

介護保険請求は、介護事業所の運営を支える重要な業務です。正確かつ効率的に請求業務を進めるためには、仕組みや手順を深く理解することが欠かせません。また、返戻を防ぐための対策や、業務効率を向上させる介護ソフトの活用も重要なポイントです。

トリケアトプスは、最大3ヶ月間の無料体験を実施中。 体験期間中も国保連請求やサポートを含む全ての機能をお試しいただけます。 ぜひこの機会にトリケアトプスをぜひお試しください。