介護の基礎知識

認定調査関係書類の概要と留意点

認定調査書類の概要

認定調査票の構成

認定調査票は、以下の3種類の調査票から構成されています。

① 認定調査票(概況調査)

② 認定調査票(基本調査)

③ 認定調査票(特記事項)

認定調査票(概況調査)の構成

認定調査票(概況調査)は、以下の項目から構成されています。

Ⅰ 調査実施者(記入者)

Ⅱ 調査対象者

Ⅲ 現在受けているサービスの状況(在宅利用・施設利用)

Ⅳ 置かれている環境等(家族状況、住宅環境、傷病、既往歴等)

認定調査票(基本調査)の構成

認定調査票(基本調査)は、以下の項目(群)から構成されています。

- 第1群 身体機能・起居動作

- 「1-1 麻痺等の有無(左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、その他(四肢の欠損))」

「1-2 拘縮の有無(肩関節、股関節、膝関節、その他(四肢の欠損))」

「1-3 寝返り」

「1-4 起き上がり」

「1-5 座位保持」

「1-6 両足での立位保持」

「1-7 歩行」

「1-8 立ち上がり」

「1-9 片足での立位」

「1-10 洗身」

「1-11 つめ切り」

「1-12 視力」

「1-13 聴力」 - 第2群 生活機能

- 「2-1 移乗」

「2-2 移動」

「2-3 えん下」

「2-4 食事摂取」

「2-5 排尿」

「2-6 排便」

「2-7 口腔清潔」

「2-8 洗顔」

「2-9 整髪」

「2-10 上衣の着脱」

「2-11 ズボン等の着脱」

「2-12 外出頻度」 - 第3群 認知機能

- 「3-1 意思の伝達」

「3-2 毎日の日課を理解」

「3-3 生年月日や年齢を言う」

「3-4 短期記憶」

「3-5 自分の名前を言う」

「3-6 今の季節を理解する」

「3-7 場所の理解」

「3-8 徘徊」

「3-9 外出すると戻れない」 - 第4群 精神・行動障害

- 「4-1 物を盗られたなどと被害的になる」

「4-2 作話」

「4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる」

「4-4 昼夜の逆転がある」

「4-5 しつこく同じ話をする」

「4-6 大声をだす」

「4-7 介護に抵抗する」

「4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない」

「4-9 一人で外に出たがり目が離せない」

「4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる」

「4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする」

「4-12 ひどい物忘れ」

「4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする」

「4-14 自分勝手に行動する」

「4-15 話がまとまらず、会話にならない」 - 第5群 社会生活への適応

- 「5-1 薬の内服」

「5-2 金銭の管理」

「5-3 日常の意思決定」

「5-4 集団への不適応」

「5-5 買い物」

「5-6 簡単な調理」 - その他 過去14 日間にうけた特別な医療について

- 【処置内容】

1. 点滴の管理

2. 中心静脈栄養

3. 透析

4. ストーマ(人工肛門)の処置

5. 酸素療法

6. レスピレーター(人工呼吸器)

7. 気管切開の処置

8. 疼痛の看護

9. 経管栄養

【特別な対応】

10. モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)

11. じょくそうの処置

12. カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等

認定調査票(特記事項)の構成

上記の認定調査票(基本調査)の項目(群)の分類に基づき構成されています。

なお、記載する場合は、認定調査票(基本調査)の項目(群)の分類ごとに基本調査項目番号を括弧に記載した上で、具体的な内容を記載します。

基本調査項目の群分けについての基本的な考え方

認定調査票の「基本調査」の調査項目は、以下の第1群から第5群によって構成されています。

第1群 身体機能・起居動作 13 項目

第2群 生活機能 12 項目

第3群 認知機能 9 項目

第4群 精神・行動障害 15 項目

第5群 社会生活への適応 6 項目

その他 過去14 日間にうけた特別な医療について 12 項目

大規模な要介護高齢者データベースを用いて、これらの要介護高齢者の要介護認定調査結果のデータを双対尺度法を用いて分析した結果、新たな項目は5群に分類された。

これらの群は、統計的な手法によって分類されたものであるが、群ごとに高齢者の特徴を示す指標となっており、第1群は、高齢者の麻痺、拘縮、寝返りといった基本的な動作や起居に関する能力を把握する得点となります。

第2群は、生活維持に必要な機能を総合化した指標となっており、これによって、いわば生活上の障害に対する介助の状況を示す得点となります。第3群は、認知機能の程度を示す得点であり、第4群は、認知症等による行動障害の有無と程度を示す得点となっています。第5群は、地域での社会生活を維持するために必要な能力や介助の状況を示す得点となります。

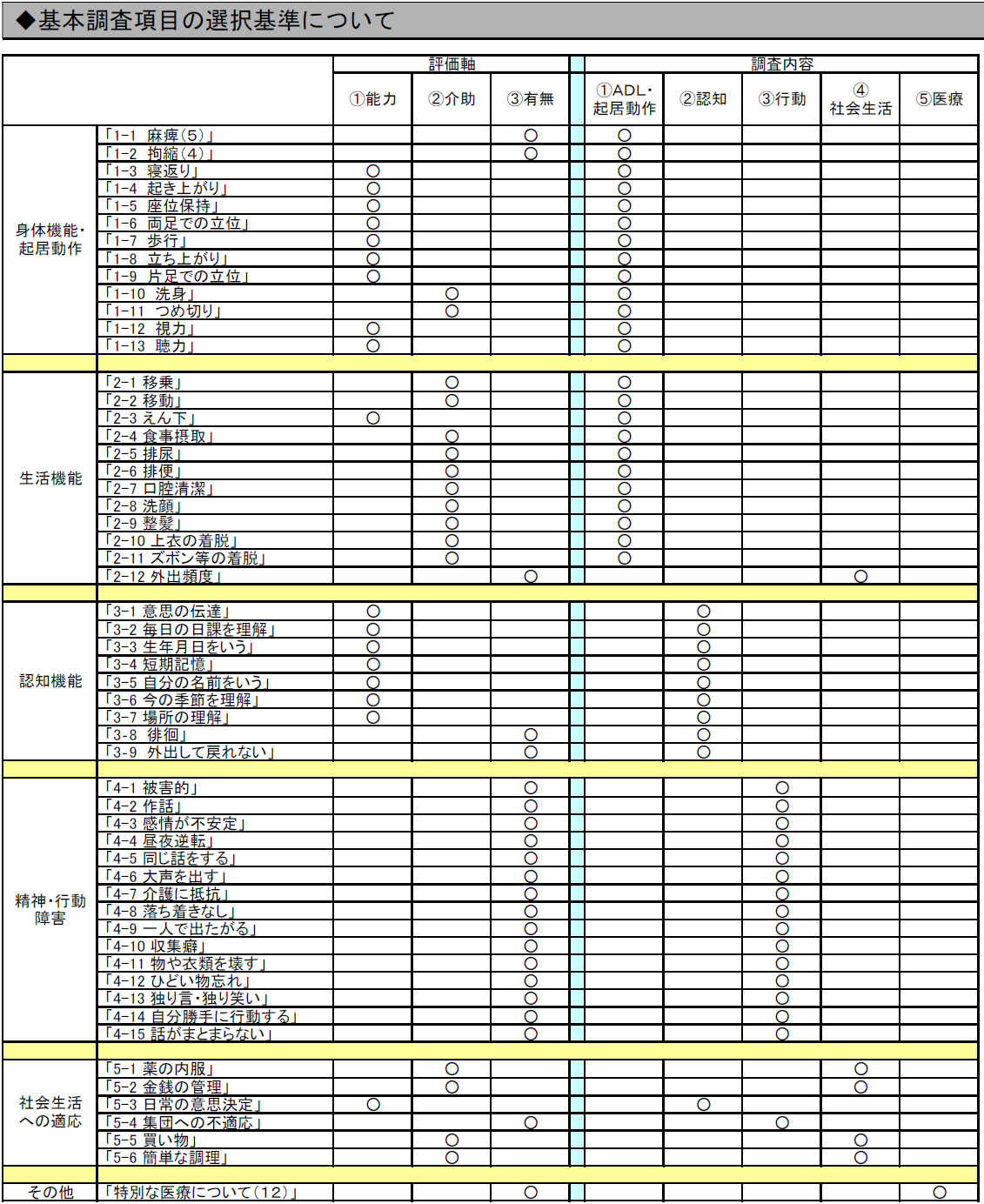

基本調査項目についての整理方法

上に示された調査項目には、①能力を確認して判定する(以下「能力」という)、②生活を営む上で他者からどのような介助が提供されているか(介助の方法)(以下「介助の方法」という)、あるいは、③障害や現象(行動)の有無(以下「有無」という)を確認して判定するというように、判定の基準が3軸あります。

このうち、「有無」の項目には、「麻痺等・拘縮」を評価する項目と、「BPSD 関連」などを評価する項目があります。第4群の「精神・行動障害」のすべての項目及び、第3群の「3-8 徘徊」「3-9 外出すると戻れない」、第5群の「5-4 集団への不適応」を総称して、「BPSD 関連」として整理します。BPSD とは、Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia の略で、認知症に伴う行動・心理状態を意味します。

調査項目は、第4群のように、行動の有無という単一の判定の軸で評価できる群がある一方、「能力」、「介助の方法」、「有無」という3軸のすべての評価基準が混在している群もあります。認定調査員には、調査項目によって異なる選択基準で混乱せずに選択する能力が求められます。

更に、これらの調査項目が高齢者の生活に、どのような影響を与えているかを体系的に理解できるように、①ADL(生活機能)・起居動作、②認知機能、③行動、④社会生活、⑤医療という分類を行い、この調査項目が何を意味しているかを把握することを容易にしました。「能力」「介助の方法」「有無」による大分類に、この生活への観点を組み合わせると次の表のようになります。

認定調査票(概況調査)の記載方法と留意点

調査実施者(記入者)

調査票右上部の「保険者番号」、「被保険者番号」については市町村(介護認定審査会事務局等)があらかじめ記入し、その他の内容は当該調査対象者に認定調査を行う認定調査員が記入します。なお、文字の修正、削除等の際には、修正液等を使用せず、必要な部分に線を引き、修正又は削除を行います。

認定調査員は、調査の「実施日時」、「認定調査員氏名」、「所属機関」等を記入し、認定調査の「実施場所」については、自宅内又は自宅外に○印をつけ、自宅外に○印をつけた場合は、場所名を記入します。

調査対象者

「過去の認定」は、該当するものに○印をつけ、2回目以降の認定申請である場合には、前回認定年月日を記入します。

「前回認定結果」は、2回目以降の認定申請である場合に、前回認定結果について該当するものに○印をつけ、要介護(支援)の場合には要介護(支援)状態区分についてあてはまる数字を括弧内に記入します。

「現住所」は、居住地(自宅)の住所を記入し、病院・施設等の入院・入所者は、病院・施設等の住所と電話番号を記入します。

「家族等連絡先」は、緊急時の連絡先となる家族等の氏名、調査対象者との関係、住所及び電話番号を記入します。

現在受けているサービスの状況(在宅利用・施設利用)

在宅サービスを利用している場合は、該当する事項の□欄に「レ」印をつけ、サービス利用状況を記入します。

「市町村特別給付」又は「介護保険給付以外の在宅サービス」を利用している場合についてはその名称を記入します。

サービス利用状況は、「住宅改修」については過去の実施の有無、「(介護予防)福祉用具貸与」については調査日時点における利用品目数を、「特定(介護予防)福祉用具販売」については過去6 か月に購入した品目数を、それ以外のサービスについては、当該月のサービス利用の回数を記入します。

なお、当該月の利用状況が通常の状況と異なる場合は、認定調査を行った日の直近の月のサービス利用状況を記入します。

施設・病院に入所(院)している場合は、該当する施設の□欄に「レ」印をつけ、施設(病院)名、

住所及び電話番号を記入します。

置かれている環境等(調査対象者の家族状況、住宅環境等)

調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境、日常的に使用する機器・器械の有無等について、特記すべき事項を具体的にその状況を記入します。置かれている状況等は、介護認定審査会資料にて情報提供されることがあります。

ただし、置かれている環境等を根拠に二次判定での変更を行うことは認められておらず、あくまで参考の情報として扱います。

認定調査票(基本調査)の記載方法と留意点

一次判定を行う情報であるため、認定調査員の正確な選択が要求されます。

認定調査の詳細な基準が定められているため、「基本調査及び特記事項の記載方法と留意点」の各調査項目の定義等に基づいた選択を行います。

認定調査票の「基本調査」の選択肢の選択について、「能力」に関する項目や「有無(麻痺等・拘縮)」は、危険がないと考えられれば調査対象者本人に実際に行為を行ってもらう等、認定調査員が調査時に確認を行うことを原則とします。しかし、体調不良等、何らかの理由により実際に行為を行ってもらえなかった場合や、調査時の環境が日頃の環境と異なったり、調査対象者の緊張等により日頃の状況と異なっていると考えられる場合、時間や状況によって、できたり、できなかったりする場合は、より頻回に見られる状況や日頃の状況について聞き取りを行い、一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況において、より頻回な状況に基づいて選択します。また選択をした根拠について具体的な内容を「特記事項」に記載します。

「介助の方法」の項目については、原則として実際に介護が行われているかどうかで選択するが、「介助されていない」状態や「実際に行われている介助」が、対象者にとって「不適切」であると認定調査員が判断する場合は、その理由を特記事項に記載した上で、適切な「介助の方法」を選択し、介護認定審査会の判断を仰ぐことができます。

「能力」や「介助の方法」については、日常的に自助具、補装具等の器具・器械を使用している場合で、使用していることにより機能が補完されていれば、その状態が本来の身体状況であると考え、その使用している状況において選択します。

「有無(BPSD関連)」の項目は、一定期間(調査日より概ね過去1か月間)の状況において、それらの行動がどの程度発生しているのかについて、頻度に基づき選択します。また、基本調査項目の中には該当する項目が存在しないものの、類似の行動またはその他の精神・行動障害などにより具体的な「介護の手間」が生じていることが聞き取りにより確認された場合は、類似または関連する項目の特記事項に、具体的な介護の手間の内容と頻度を記載し、介護認定審査会の二次判定(介護の手間にかかる審査判定)の判断を仰ぐことができます。

認定調査(特記事項)の記載方法と留意点

「特記事項」は、基本調査項目(群)の分類に基づき構成されており、その基本調査項目(群)の分類ごとに基本調査項目番号を括弧に記載した上で、具体的な内容を記入します。「特記事項」を記入する場合は、基本調査と特記事項の記載内容に矛盾がないか確認し、審査判定に必要な情報が提供できるよう、簡潔明瞭に記載するよう留意します。

介護認定審査会において、特記事項は、「基本調査(選択根拠)の確認」と介護の手間という2つの視点から活用されるが、それぞれの目的を果たすため、「選択根拠」、「手間」、「頻度」の3つのポイントに留意しつつ、特記事項を記載します。また、記載する内容が選択肢の選択基準に含まれていないことであっても、介護の手間に関係する内容であれば、特記事項に記載することができます。その内容が介護認定審査会における二次判定(介護の手間にかかる審査判定)で評価されることになります。

基本調査の確認(一次判定の修正)

基本調査の選択においては、認定調査員が、誤って選択している場合や、より頻回な状況を選択する場合、特殊な状況などで複数通りの解釈があてはまるケースも例外的に存在します。「介助されていない」状態や「実際に行われている介助」が、対象者にとって明らかに「不適切」であったとされる場合の選択においても、介護認定審査会において慎重な判断が必要となります。一次判定の修正・確定において、特に、こうしたケースを介護認定審査会が判断するうえで、申請者の状況を示す特記事項は、重要な役割を果たします。例えば、「見守り等」と「一部介助」で迷った場合は、特記事項の内容から介護認定審査会が基本調査での選択の妥当性について検討する場合などが想定されます。申請者の実態と、基本調査の定義に多少でも乖離がある場合は、具体的な状況と認定調査員の選択根拠を明示します。

選択根拠…申請者の状態が認定調査の定義にうまく当てはまらない場合や、特別な事情がある場合は、基本調査項目を必要に応じて修正する(一次判定の修正)必要があることから、認定調査員が選択に迷った場合は、選択根拠を特記事項に明示します。

介護の手間の判断

介護の手間の判断は、単に「一部介助」であるか、「全介助」であるかといった択一的な選択だけで行われるものではありません。「一部介助」「全介助」といった内容は、一般的に一次判定で、既に加味されているものであることから、二次判定の介護の手間の多少に関する議論では、一次判定では加味されていない具体的な介護の手間が重視されます。また、介護の手間は「量」として検討されるため、実際に行われている介助や対応などの介護の手間がどの程度発生しているのかという「頻度」に関する情報は、介護認定審査会にとって重要な情報となります。「ときどき」「頻繁に」のように、人によってイメージする量が一定でない言葉を用いることは、平準化の観点からは望ましくない。平均的な手間の出現頻度について週に2、3回というように数量を用いて具体的な頻度を記載します。

手間…介護の手間の判定で重視される情報源です。状態ではなく、その状態によって発生している手間の内容を記載します。特に介助の方法に関する調査項目およびBPSD関連の項目で重要となります。

頻度…上記の介護の手間と頻度を参照することで、介護の全体量を理解することが可能になります。

出典:認定調査員テキスト2009(改訂版)