介護の基礎知識

【2024年改定対応】居宅介護支援の特定事業所加算とは?ケアマネが知っておくべき概要や算定要件

- 公開日:2024年12月06日

- 更新日:2025年02月20日

この加算を取得することで事業所の収益を向上させ、経営の安定につなげることができるため、経営者にとってはぜひ取得を目指したい加算と言えます。今回は、居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件について、それぞれの区分ごとに詳しく解説します。

特定事業所加算とは

特定事業所加算とは、一定の条件を満たし、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価するための制度です。この制度は介護保険法に基づいており、訪問介護サービスと居宅介護支援に適用されています。特定事業所加算を取得している事業所には、達成している要件の区分に応じて手当が支払われる仕組みとなっています。達成要件が多いほど加算単位が大きくなり、それに伴って支給される手当の額も増えるのが特徴です。

2024年の介護報酬改定での変更ポイント

居宅介護支援の特定事業所加算は、2024年の介護報酬改定にて単位数や算定要件が見直されました。

<単位数の変更点>

特定事業所加算(Ⅰ)~(A)の単位数は以下の通り変更されました。

特定事業所加算(Ⅰ) 505単位/月→519単位/月

特定事業所加算(Ⅱ) 407単位/月→421単位/月

特定事業所加算(Ⅲ) 309単位/月→323単位/月

特定事業所加算(A) 100単位/月→114単位/月

<算定要件の変更点>

算定要件に以下の要件が追加されました。

- 多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点から、「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」を要件とするとともに、評価の充実を行う。

- (主任)介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支援の提供や地域包括支援センターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業との兼務が可能である旨を明確化する。

- 事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算に係る要件を削除する。

- 介護支援専門員が取り扱う1人当たりの利用者数について、居宅介護支援費の見直しを踏まえた対応を行う。

これらの改定により、課題の多様化に対応しつつ、事業所の柔軟な運営を可能にする内容となっています。

居宅介護支援における特定事業所加算の単位数・算定要件

居宅介護支援の特定事業所加算の単位数

居宅介護支援の特定事業所加算の単位数は以下の通りです。

- 特定事業所加算(Ⅰ):519単位/月

- 特定事業所加算(Ⅱ):421単位/月

- 特定事業所加算(Ⅲ):323単位/月

- 特定事業所加算(A):114単位/月

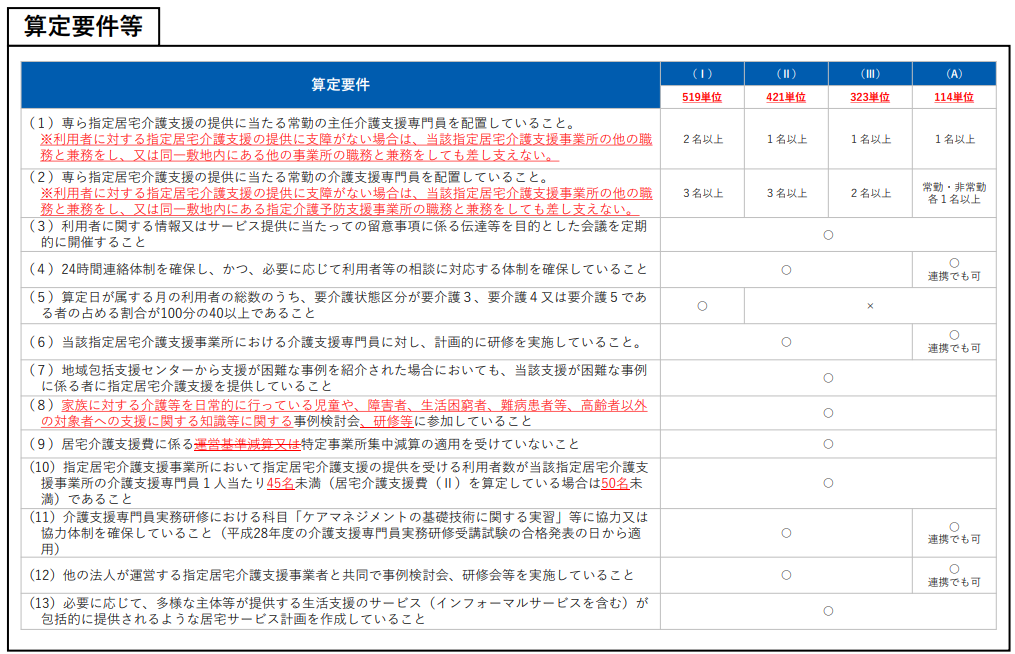

居宅介護支援における特定事業所加算の単位数と算定要件はそれぞれ以下の通りです。 加算を取得するためには、各区分に応じた算定要件を満たすことが求められます。

特定事業所加算(Ⅰ)の算定要件

特定事業所加算(Ⅰ)を取得するためには、以下の算定要件を満たしていることが求められます。

- 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を2名以上配置していること*¹

- 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること*¹

- 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること

- 24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること

- 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4及び要介護5である者の占める割合が100分の40以上であること

- 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること

- 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること

- 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること

- 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと*²

- 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であること

- 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること*³

- 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること

- 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービス(介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等をいう)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること

*¹:利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない

*²:運営基準減算に関する記述が削除(2024年4月1日以降)

*³:平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用

特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件

特定事業所加算(Ⅱ)を取得するためには、以下の算定要件を満たしていることが求められます。

- 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)

- 常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)

- 利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。

- 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること。

- 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。

- 地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。

- 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会・研修会等に参加していること。

- 特定事業所集中減算が適用されていないこと。

- 介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は50名)未満であること。

- 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること。

- 他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること。

- 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。

特定事業所加算(Ⅲ)の算定要件

特定事業所加算(Ⅱ)を取得するためには、以下の算定要件を満たしていることが求められます。

- 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)

- 常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)

- 利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。

- 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること。

- 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。

- 地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。

- 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会・研修会等に参加していること。

- 特定事業所集中減算が適用されていないこと。

- 介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は50名)未満であること。

- 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること。

- 他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること。

- 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。

特定事業所加算(A)の算定要件

特定事業所加算(A)を取得するためには、以下の算定要件を満たしていることが求められます。

- 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)

- 常勤専従の介護支援専門員を1名以上配置していること。(支障がない場合は兼務可)

- 介護支援専門員を常勤換算方法で1名以上配置していること(他の事業所との兼務可)。

- 利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。

- 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。

- 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。

- 地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。

- 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会・研修会等に参加していること。

- 特定事業所集中減算が適用されていないこと。

- 介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は50名)未満であること。

- 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。

- 他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。

- 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。

- ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること

特定事業所加算(Ⅰ)~特定事業所加算(A)の算定要件は以下の表の通りです。2024年の報酬改定による変更のあった箇所は赤字となっております。

出典:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省

出典:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省

居宅介護支援における特定事業所加算を取得する際の注意点

この手続きでは、介護支援専門員の在籍状況や、1年間の会議予定表、直近3か月分の介護給付費請求書など、要件を満たしていることを証明する根拠書類の提出が求められます。ただし、必要な書類の内容や形式は市区町村ごとに異なるため、各自治体のウェブサイトなどで事前に確認する必要があります。

居宅介護支援の特定事業所加算のよくある質問

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」に掲載されているQ&Aをご紹介します。詳しい内容は以下のリンクよりご確認いただけます。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問116

Q.「家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等の高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」について、自ら主催となって実施した場合や「他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施」した場合も含まれるか。

A.含まれる。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日 問117

Q.「家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等の高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」について、これらの対象者に対し支援を行った実績は必要か。

A.

・ 事例検討会、研修等に参加していることを確認できればよく、支援実績までは要しない。

・ なお、当該要件は、介護保険以外の制度等を活用した支援が必要な利用者又はその家族がいた場合に、ケアマネジャーが関係制度や関係機関に適切に繋げられるよう必要な知識等を修得することを促すものであり、ケアマネジャーに対しケアマネジメント以外の支援を求めるものではない。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

特定事業所加算は、質の高いケアマネジメントを提供する事業所を評価する加算制度で、2024年の介護報酬改定で要件や単位数が見直されました。取得には市区町村への届出が必要で、年度途中の変更時には速やかな手続きが求められます。

本記事が居宅介護支援事業所様のお役に立ちますと幸いです。