介護の基礎知識

バーセルインデックス(Barthel Idexndex)とは?評価方法や判定基準

- 公開日:2024年12月04日

- 更新日:2025年06月17日

バーセルインデックス(Barthel Idexndex)は、要介護者や病気を抱える方の日常生活動作(ADL)を評価するための指標の一つです。デイサービスでは、「ADL維持等加算」の導入に伴い、評価方法としてバーセルインデックスが活用されています。

本記事では、バーセルインデックスの評価方法や判定基準、その他のADL評価方法との違いについて詳しく解説します。

バーセルインデックス(BI)とは

バーセルインデックス(BI)は、高齢者や障害のある方の食事や歩行などの身体機能やADL(日常生活動作)を評価する際に用いられる検査方法です。

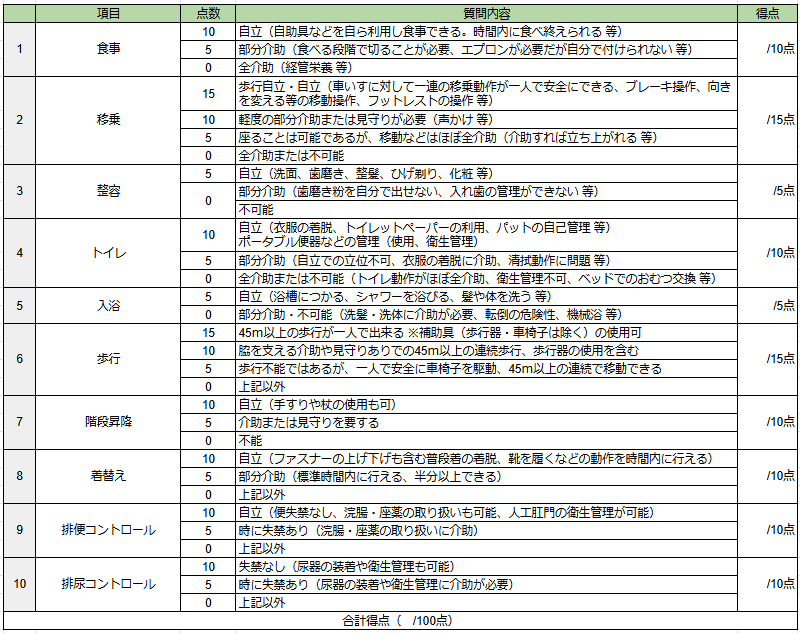

食事、移乗、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの10項目を100点満点で評価し、その結果をLIFEに提出します。これにより、事業所の自立支援への取り組みが客観的に評価されます。

バーセルインデックスを用いる理由と目的

バーセルインデックスは国際的に利用されており、簡単に実施できるため、多くの病院や介護現場で採用されています。また、デイサービスにおいても、利用者の身体能力を把握する目的で活用されています。

ADLの評価には、「できること」を基準にする場合と、「実際に行えていること」を基準にする場合がありますが、バーセルインデックスは「できるADL」を測定する指標として用いられています。

バーセルインデックスの評価項目と評価基準

バーセルインデックスの評価項目は以下の通りです。

点数の一般的な評価基準は以下の通りです。

100点:全自立

60点:部分自立

40点:大部分介助

0点:全介助レベル

バーセルインデックスの評価項目は、食事・移乗・整容・トイレ・入浴・歩行(移動)・階段昇降・更衣・排便・排尿の全10項目で構成され、各項目を自立度に応じて15点・10点・5点・0点で採点します。

採点方法は100点満点で採点できるので、見た目にもわかりやすい評価方法です。一般的には100点満点が全自立、60点が部分自立(カットオフ)、40点が大部分介助、0点は全介助とされています。

※バーセルインデックスにおけるカットオフとは、「部分自立」と「介助」の分岐点のことです。

バーセルインデックスの各項目の解説

「食事」の評価方法と評価基準

| 10 | 自立(自助具などを自ら利用し食事できる。時間内に食べ終えられる 等) |

| 5 | 部分介助(食べる段階で切ることが必要、エプロンが必要だが自分で付けられない 等) |

| 0 | 全介助(経管栄養 等) |

■自立(10点)

適当な時間内に自分で食事をとって食べることができる。

自助具を自分で装着して食事を食べることができる。

■一部介助(5点)

食べ物を細かく切ってもらうなどの介助が必要となる。

自助食器など配置して、取りこぼしがないように一部介助が必要となる。

■全介助(0点)

全介助

「移乗」の評価方法と評価基準

| 15 | 歩行自立・自立(車いすに対して一連の移乗動作が一人で安全にできる、ブレーキ操作、向きを変える等の移動操作、フットレストの操作 等) |

| 10 | 軽度の部分介助または見守りが必要(声かけ 等) |

| 5 | 座ることは可能であるが、移動などはほぼ全介助(介助すれば立ち上がれる 等) |

| 0 | 全介助または不可能 |

移乗は、車椅子からベッドに移乗するまでを評価の対象とします。具体的には、車椅子でベッドに近づく、ブレーキをかける、フットレストを上げる、ベッドに乗り移る、ベッドに横になることから、ベッドから起き上がり、ベッドに座る、車椅子に乗り移るまでを評価します。

■自立(15点)

車椅子またはベッドの移乗が全て自分でできる。

■一部介助(10点)

移乗動作のいずれかに介助が必要だが、あとは自分でできる。

■一部介助(5点)

ベッドから起き上がり座っていることはできるが、乗り移りに介助が必要となる。

■全介助(0点)

全介助

「整容」の評価方法と評価基準

| 10 | 自立(洗面、歯磨き、整髪、ひげ剃り、化粧 等) |

| 0 |

部分介助(歯磨き粉を自分で出せない、入れ歯の管理ができない 等) 不可能 |

整容動作は、手洗い、洗顔、歯磨き、髭剃り、化粧の準備や動作が自分でできるかを「自立」か「全介助」かで評価します。

■自立(5点)

全ての整容動作が自分でできる。

■全介助(0点)

整容動作に介助が必要となる。

「トイレ動作」の評価方法と評価基準

| 10 | 自立(衣服の着脱、トイレットペーパーの利用、パットの自己管理 等) ポータブル便器などの管理(使用、衛生管理) |

| 5 | 部分介助(自立での立位不可、衣服の着脱に介助、清拭動作に問題 等) |

| 0 | 全介助または不可能(トイレ動作がほぼ全介助、衛生管理不可、ベッドでのおむつ交換 等) |

トイレ動作は、トイレの出入り、ズボン・下着の上げ下げ、お尻を拭く、流すなどが自分でできるかを評価します。

■自立(10点)

全てのトイレ動作が自分でできる。

ポータブルトイレや尿器を使用して洗浄などもできる。

手すりや福祉用具を使用しているが自分で全てできる。

■一部介助(5点)

ズボンのお尻の部分を一部介助する必要があるが、その他は自分でできる。

トイレットペーパーをとってあげる必要があるが、その他は自分でできる。

バランスが不安定なため、支える程度の介助が必要となる

■全介助(0点)

全介助

「入浴」の評価方法と評価基準

| 5 | 自立(浴槽につかる、シャワーを浴びる、髪や体を洗う 等) |

| 0 | 部分介助・不可能(洗髪・洗体に介助が必要、転倒の危険性、機械浴 等) |

入浴は、浴槽に入る、シャワーを使う、体を洗う、頭を洗うといった動作が自分でできるかを2段階で評価します。

■自立(5点)

全ての入浴動作が自分でできる

シャワー浴で入浴できる

自分で浴槽内で入浴できる

■全介助(0点)

入浴に介助が必要となる

「歩行」の評価方法と評価基準

| 15 | 45m以上の歩行が一人で出来る ※補助具(歩行器・車椅子は除く)の使用可 |

| 10 | 脇を支える介助や見守りありでの45m以上の連続歩行、歩行器の使用を含む |

| 5 | 歩行不能ではあるが、一人で安全に車椅子を駆動、45m以上の連続で移動できる |

| 0 | 上記以外 |

歩行の評価では、平地の歩行または車椅子の移動ができるかを4段階で評価します。

■自立(15点)

見守りまたは介助なしに45m以上歩ける。

装具、義足、杖、松葉杖、歩行器(車輪付きは除く)を使用して45m以上歩ける。

装具の場合は、継手のロックが自分できる。

■一部介助(10点)

見守りまたはわずかな介助があれば45m以上歩ける

■全介助(5点)

車椅子を自分で操作して45m以上移動ができる

車椅子で角を曲がること、方向転換、テーブル・ベッド・トイレなどを含めた45m以上の移動ができる

■全介助(0点)

歩行または車椅子での移動に全介助が必要となる

「階段昇降」の評価方法と評価基準

| 10 | 自立(手すりや杖の使用も可) |

| 5 | 介助または見守りを要する |

| 0 | 不能 |

階段昇降では、階段を安全に昇り降りができるかを3段階で評価します。階段の段数はとくに問われてはいません。

■自立(10点)

見守りまたは介助なしで安全に階段の昇降ができる

手すりや松葉杖、杖を利用して階段の昇降ができる

■一部介助(5点)

見守りまたはわずかな介助があれば安全に階段の昇降ができる

■全介助(0点)

階段昇降に全介助が必要となる

「着替え」の評価方法と評価基準

| 10 | 自立(ファスナーの上げ下げも含む普段着の着脱、靴を履くなどの動作を時間内に行える) |

| 5 | 部分介助(標準時間内に行える、半分以上できる) |

| 0 | 上記以外 |

着替えでは、上衣・下衣・下着・靴・装具などを着脱できるかを3段階で評価します。

■自立(10点)

全ての衣類や靴、装具やコルセットの着脱ができる。

■一部介助(5点)

着替えに介助を必要とするが、作業の半分以上は自分でできる。

■全介助(0点))

着替えに全介助が必要となる。

「排便コントロール」の評価方法と評価基準

| 10 | 自立(便失禁なし、浣腸・座薬の取り扱いも可能、人工肛門の衛生管理が可能) |

| 5 | 時に失禁あり(浣腸・座薬の取り扱いに介助) |

| 0 | 上記以外 |

排便コントロールでは、便失禁がなく排便コントロールが行えているかを3段階で評価します。

■自立(10点)

失禁がなく排便コントロールが可能。

脊髄損傷者などは坐薬や浣腸を使っても良い。

■一部介助(5点)

坐薬や浣腸に介助が必要となる。

たまに便失禁がある。

■全介助(0点))

常に便失禁がある。

「排尿コントロール」の評価方法と評価基準

| 10 | 失禁なし(尿器の装着や衛生管理も可能) |

| 5 | 時に失禁あり(尿器の装着や衛生管理に介助が必要) |

| 0 | 上記以外 |

排尿コントロールでは、失禁がなく、排尿コントロールが行えているかを3段階で評価します。

■自立(10点)

失禁がなく排尿コントロールが可能。

脊髄損傷者などは収尿器の着脱や清掃管理ができていること。

■一部介助(5点)

たまに尿器やトイレに行くまで間に合わず尿失禁することがある。

収尿器の着脱や管理に介助が必要となる。

■全介助(0点)

常に尿失禁がある。

全介助が必要となる。

バーセルインデックスを使用するメリット

バーセルインデックスを使用するメリットは以下の通りです。

- ■採点が簡単で時間がかからない

- バーセルインデックスの評価項目は10項目で、2~4段階の評価区分となっています。シンプルでわかりやすく、誰でも簡単に理解できる点が魅力です。

- ■100点満点のためわかりやすい

- 5点刻みで点数を算出するため、合計点も計算しやすく、結果は100点満点で評価されます。一般的には100点満点が全自立、60点が部分自立、40点が大部分介助、0点は全介助とされています。医療従事者や介護職員だけでなく、利用者本人やその家族にも分かりやすい評価方法です。

- ■世界共通の評価法

- バーセルインデックスは世界共通の評価方法です。アメリカ合衆国の理学療法士であるバーセル氏が1955年に開発し、医療や介護の現場で広く利用されています。

- ■加算が取得できる

- バーセルインデックスを使用してADL維持等加算などの加算が取得できます。ADL維持等加算はバーセルインデックスのLIFEへのデータ提出以外にも書類の届出が必要になりますので、算定要件をよく確認することが必要です。

バーセルインデックスを使用するデメリット

簡易評価でわかりやすいというメリットがある一方、以下のようなデメリットもあります。

- ■厳密な身体能力の把握が難しい

- 簡易評価であるため、厳密な身体能力の把握が難しい点がデメリットとして挙げられます。動作の詳細な状況を把握したい場合は、別途、動作に関する詳しい記録が必要となるでしょう。

- ■微細な変化を捉えにくい

- 微細な変化を捉えにくいため、改善が進んでいても適切に表現できないことがあります。そのため、正確なケアを行うには、追加の記録で補完することが重要です。

バーセルインデックスとその他検査の違いとは?

バーセルインデックスと似た日常生活動作の検査方法に、「FIM」や「生活機能チェックシート」があります。以下ではそれぞれのバーセルインデックスとの違いを解説します。

バーセルインデックスとFIMの違い

バーセルインデックスは採点が簡単でわかりやすく、メリットの多い評価方法ですが、一方で、シンプル過ぎる評価区分であることから、検査する人によって結果が変わってしまうこともあります。

バーセルインデックスと似た日常生活動作の検査方法で、FIM(Functional Independence Measure)※機能的自立度評価法 があります。FIMは「できるADL」ではなく、「しているADL」を重視する検査方法となります。

たとえ病院のリハビリで動作ができたとしても、自宅に戻った後に同じ動作ができなければ、利用者にとって正確な検査結果とは言えません。その点、FIMは特別な動作テストを行うのではなく、日常生活の中での行動を観察して評価する方法を取っています。そのため、バーセルインデックスよりも評価項目が多く、計18項目あります。また、日常生活動作だけでなく、コミュニケーション能力と社会的認知能力の認知項目も評価できます。

細かなADLを評価するには、バーセルインデックスだけでは不十分な場合があります。そのため、FIMをはじめとする他のADL評価方法と組み合わせて活用することをおすすめします。

バーセルインデックスと生活機能チェックシートの違い

デイサービスなどで使用されている「生活機能チェックシート」も、ADL評価を行う指標の一つです。このシートには、IADL(手段的日常生活動作)の評価も含まれており、評価項目が多くなります。このシートは個別機能訓練加算の取得の際に使用されます。

ADL維持等加算の算定にはバーセルインデックスの測定が必須

バーセルインデックスを用いて利用者(要介護者)のADL値を測定し、その結果をLIFEに提出することでADL維持等加算を取得することができます。

ADL維持等加算は、1年間の評価結果をもとに算定可否が決まる加算です。この加算は、要介護の利用者が対象であり、評価対象期間中にADL値の集計結果として「維持」または「改善」が確認された場合、評価期間終了後の1年間、事業所に所属するすべての要介護利用者に対して加算を算定できるという、事業所の成果を高く評価する加算です。

ADL維持等加算(Ⅰ)では月30単位、ADL維持等加算(Ⅱ)では月60単位が算定できます。

※算定開始には事前の届出・申出が必要です

ADL維持等加算算定の際、バーセルインデックスの評価ができる人は?

ADL維持等加算については、令和3年の介護報酬改定前までは、バーセルインデックスを計測できる者が機能訓練指導員に限定されていました。しかし、令和3年の介護報酬改定により、この要件が緩和され、計測者が「適切に評価できる者」と定義されるようになりました。「適切に評価できる者」の条件は以下の通りです。

- バーセルインデックスの評価方法についての研修を受けた人

- 厚生労働省が作成予定のバーセルインデックスに関するマニュアルや動画を用いて評価方法を学習した人

施設や居宅サービス事業所では、バーセルインデックスを用いた評価を行う介護職員が、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士からの指導や研修を受けている場合があります。特に、初めてバーセルインデックスを用いて評価を行う職員には、理学療法士が同席するなど、評価の質を確保するための工夫が取り入れられています。このような取り組みにより、評価の正確性と信頼性が高まるよう配慮されています。

介護ソフトのトリケアトプスはADL維持等加算の要件であるLIFE提出に対応しています

ADL維持等加算の取得にあたっては、「LIFE」へのデータ提出が必須要件となっており、多くの事業所でその対応が課題となっています。そんな中、介護ソフト「トリケアトプス」はLIFE対応を標準機能として備え、日々の記録からスムーズに情報連携が可能です。現場の手間を減らし、制度対応をしっかり支援します。

介護ソフトのトリケアトプスでは、利用者情報をはじめ、各種様式の入力画面にて登録したデータをCSVファイルでダウンロードし、「LIFE」の外部データ取込よりアップロードいただけます。この機能により、利用者情報などのデータの手入力を行わなくても、簡単にADL維持等加算をはじめとする、LIFE関連加算を取得することができます。

トリケアトプスが今まで6,000以上の事業者様に選ばれてきたポイントは以下の4つです。

- 01 お得な料金体系

- トリケアトプスは従量課金制を採用しており、ご請求は使った分のみ。

従量課金制の介護ソフトの中では業界最安値です。

最低220円/人~使用できるので、事業所立ち上げの際や、中小規模の事業所様にぴったり。

上限価格もあるため安心です。

オプションによる追加費用も無しで、全ての機能を標準装備で使用可能です。 - 02 パソコンが苦手な人でも使いやすい画面

- ケアマネジャーやヘルパーさん、どんな人でも使いやすいよう、直感的にどこに何があるか、分かりやすい操作画面を設計しました。

iOS/Androidのスマホアプリも対応しており、スマホからでも簡単に実績入力が行えます。

イメージキャラクターのトリケアちゃんが見守ってくれる、女性に人気の可愛い操作画面です♪ - 03 ご利用いただいている事業者様の92%が「サポートに満足」と回答

- 介護ソフトの使い方で分からないことがあれば、お電話にて、専任のオペレーターが丁寧に対応致します。

開発元が運営も行っているため、わからないことは丁寧にしっかりとご説明することができます。

電話もつながりやすく、困っている時にすぐ頼っていただけます。 - 04 お客様のお声から機能を開発

- お客様から多くの声を寄せられた「こんな機能がほしい!」という機能を、他社では対応できないスピードでの実装を実現。ほぼ標準機能としてアップデートしているため、追加費用はいただきません。開発元がサポートも行っているため、ダイレクトに機能を反映することができます。

トリケアトプスは、最大3ヶ月間の無料体験を実施しております。

この機会にトリケアトプスをぜひお試しください。